В казанской галерее современного искусства «БИЗON» открылась выставка «Безмолвие священной рощи». Одна из участниц выставки, художница Ульяна Константинова, уже во взрослом возрасте начала открывать в своем творчестве «внутреннюю Удмуртию». О том, как книга «Сказки народов России», случайно найденная в подъезде, повлияла на нее, о магических обычаях семьи Ульяны, перепечах как о поверхностном стереотипе в национальной культуре и удмуртской выставке в Белграде, вызвавшей фурор, — в интервью «БИЗНЕС Online».

Ульяна Константинова: «Я рисую, занимаюсь искусством столько, сколько себя помню. Мне всегда хотелось этим заниматься, и у меня никогда не было сомнений относительно своего предназначения»

Ульяна Константинова: «Я рисую, занимаюсь искусством столько, сколько себя помню. Мне всегда хотелось этим заниматься, и у меня никогда не было сомнений относительно своего предназначения»

«У нас в целом в культуре есть такое: «Сиди, не высовывайся»

— Почему и как ты решила заняться современным искусством? Как детство в Удмуртии и жизнь в Екатеринбурге повлияли на твой взгляд на искусство?

— Я родилась в поселке Кизнер, все мое детство прошло в Удмуртии. И уже в четвертом классе мама увезла меня в Екатеринбург, где я жила до окончания Уральского государственного архитектурно-художественного университета (живопись), но постоянно продолжала ездить к бабушке. Получается, что жила тогда на два места: во время учебы — в Екатеринбурге, на каникулах — у бабушки.

Большее влияние на меня оказали женщины моей семьи и учителя. Я с детства и по настоящий момент чувствую их поддержку и веру в меня. Жизнь в Удмуртии дала мне много пищи для творческих проектов, на реализацию которых можно потратить не одну жизнь, а Екатеринбург показал, каким разнообразным может быть искусство, я очень люблю этот город за его самобытность.

— А в Казани ты была?

— Была, и несколько раз. Когда я часто ездила к бабушке в Удмуртию на летние каникулы, иногда заезжала в Казань просто погулять. Люблю этот город и хочу снова туда приехать. Сейчас я два года как живу в Сербии.

— А как сформировалось твое самосознание как художника, как ты вошла в жизнь современного искусства?

— Я рисую, занимаюсь искусством столько, сколько себя помню. Мне всегда хотелось этим заниматься, и у меня никогда не было сомнений относительно своего предназначения. Более сознательно начала заниматься этим в университете — хотелось найти уникальную форму, язык выразительности, который бы мог верно отразить мое чувствование, видение реальности.

Но в университете это сделать было сложно, потому что нужно много времени посвящать академическим дисциплинам. От тебя постоянно требуют соблюдения определенных стандартов, и места для творчества остается очень мало, так как ты очень ограничен в темах, которые можешь выбирать. Поэтому для меня это было, с одной стороны, продуктивное время, потому что я улучшила свои навыки как художник, но с другой — это был очень тяжелый период, потому что мой внутренний художник, который хотел себя выражать, хранил молчание, и уже только на последних курсах университета, когда начались пандемия и удаленка, появилось много свободного времени. Именно благодаря этому, мне кажется, я начала больше внимания уделять личному творчеству.

«Когда ты много лет учился рисовать профессионально, сложно взять и нарисовать работу, которая была бы в должной степени наивной, милой, по-детски кривой»

«Когда ты много лет учился рисовать профессионально, сложно взять и нарисовать работу, которая была бы в должной степени наивной, милой, по-детски кривой»

— К слову, когда я говорю с «профильными» художниками, почти всегда возникает тема нашего академического образования и того, как они пережили эту «травму».

— Да уж (смеется). С одной стороны, я очень благодарна этому опыту, потому что сейчас в плане рисунка у меня нет ограничений. Я настолько освоила эти навыки, что могу изобразить практически любую свою идею. И это дает определенную свободу, поскольку некоторые художники, у кого этой базы нет, порой очень грустят, потому что их задумка требует определенного уровня навыков и им приходится тратить больше времени, чтобы воплотить свою задумку на должном уровне.

У меня другая проблема — иногда некоторые мои задумки требовали отсутствия навыков рисования. Когда ты много лет учился рисовать профессионально, сложно взять и нарисовать работу, которая была бы в должной степени наивной, милой, по-детски кривой. Я хочу нарисовать что-нибудь дурацкое, а получается голова Давида. И как мне разучиться рисовать? Приходится идти от обратного, упрощать формы.

— Как ты вышла на арт-рынок? Опять же, в академическом художественном образовании этому учить как будто не принято.

— Да, такая проблема определенно присутствует, и, мне кажется, у нас в целом в культуре есть такое: «Сиди, не высовывайся». Громко заявлять о себе как-то стыдно и в целом не принято, только в последние несколько лет эта тенденция стала меняться. Появились специальные программы в различных институциях, которые помогают молодым художникам себя реализовать в коммерческом смысле.

А в университете об этом были какие-то минимальные разговоры, и постоянно происходил конфликт информации, которую ты получаешь. С одной стороны, тебе говорят, что нужно быть активным, продвигать себя, участвовать в выставках, показывать везде свои работы, ведь иначе о тебе никто не узнает. Но при этом были очень высокие требования и стандарты, которые транслировали мысль, что ты не можешь называть себя художником и показывать свое искусство как профессиональное до тех пор, пока не станешь настоящим мастером. А настоящий мастер — это какой-то недостижимый условный идеал, где ты блестяще владеешь рисунком, техникой живописи. И это кажется недостижимым, потому что, когда ты учишься в университете, у тебя нет понимания того, что в искусстве все оценки весьма субъективны.

Объективность есть в академической среде: нарисовал человек эллипс или нет, получилось у него построить перспективу или не получилось, но при этом нет понимания, что искусство выходит далеко за эти пределы. Из-этого у тебя нет стабильной самооценки и становится трудно сформировать свой язык.

«В «удмуртскости» меня привлекает отношение к жизни — это желание оставаться на своей земле и вести спокойную, тихую жизнь»

— Как ты пришла к удмуртской теме?

— В какой-то момент я поняла, что меня интересует мифология. Сначала взялась за изучение просто русских народных сказок, чего-то очень популярного и всем известного, стала прощупывать почву в этом направлении. А потом случилась ситуация, которая перевернула все: случайно в подъезде, на почтовых ящиках, где обычно оставляют ненужные вещи, я нашла книгу «Сказки народов России». Я ее взяла, подумав: «О, сказки, я их люблю». Открыла и увидела в содержании Удмуртию, и меня осенило: «Я же из Удмуртии! Почему я вообще занимаюсь русскими народными сказками, когда есть удмуртские?» — и стала постепенно углубляться в этом направлении, начала читать научные статьи, исследования, и потом первую серию моих иллюстраций по удмуртской мифологии увидела Татьяна Владыкина (удмуртский филолог-фольклорист — прим. ред.), и я стала заниматься этим еще серьезнее, а после сделала зин (малотиражный самиздат — прим. ред.) Udmurt Folklore & Mythology на основе ее этнографических исследований.

— А изначально откуда у тебя появился интерес к фольклору?

— Мне кажется, на меня понемногу повлияло все. В первую очередь это, конечно же, детство, а потом, когда ты взрослеешь, все складывается как пирамидка по кирпичику. Фундамент — это мое детство в Удмуртии, моя семья. Я помню, как мы много времени проводили, читая книги, сказки, благодаря чему у меня богатая фантазия.

Это сформировало и мое восприятие эстетики. Плюс уже во взрослом возрасте я осознала, что какие-то привычки, повадки членов моей семьи отсылают к язычеству. Это заговоры на воду, общение с деревьями — все это мне кажется очень милым. И теперь, когда я общаюсь с бабушкой и она что-то такое делает, я уже понимаю, откуда это.

— Как ты видишь эту удмуртскую уникальность? Это касается именно обрядовости, особой традиции или же тебе близка ее эстетика?

— Мне кажется, есть вещи, которые легче поддаются изменениям с течением времени: бытовые, как люди одеваются. Но нематериальное — ритуалы, праздники, привычка особым образом относиться к природе, к самой жизни — это очень сложно искоренить. Это то, что передается на подсознательном уровне. И я ощущаю эту «удмуртскость» именно в этом, а не в костюмах, которые, кстати, все-таки очень сильно изменились. Это произошло в советское время, и не только в Удмуртии, но и во всех регионах России, после чего их самобытная культура стала скорее бутафорской.

— Какие традиции тебя больше всего интересуют?

— Старшее поколение на наших праздниках разговаривало на удмуртском. А я была ребенком, ползала под столом, бегала вокруг, и то, что все говорят по-удмуртски, для меня было, с одной стороны, привычным и родным, а с другой — не понимала, о чем они говорят. Но больше всего в «удмуртскости» меня привлекает отношение к жизни — это желание оставаться на своей земле и вести спокойную, тихую жизнь. Это то, что я вижу в своей семье.

Еще я запомнила, что на семейных мероприятиях всегда был огромный чан какого-то супа или ритуальной каши. И почему-то семья собиралась не на дни рождения (казалось бы, повод для праздника), а раз в год на поминки. Это говорит об уважительном отношении к миру мертвых, к умершим. Поэтому раз в год в деревне обязательно на поминках вспоминают всех ушедших членов семьи, рассказывают о них добрые и интересные истории. Это, я думаю, повлияло на мое мистическое и магическое восприятие реальности.

— Вдалеке от родных мест насколько тяжело работать с этой темой?

— Если говорить о сложностях, то это чувство оторванности и невозможность прикоснуться к тому, что мне важно. Поэтому некоторые идеи я просто держу на заметке и, когда приеду, постараюсь над ними поработать. Сложность, безусловно, и в невозможности практиковать язык в среде его носителей. Но больше всего меня огорчает и расстраивает в нашей реальности даже не столько то, что я нахожусь в Сербии, а то, что у меня есть работа и на ней нужно общаться на английском. Соответственно, для жизни мне нужно учить английский. Это здесь просто вопрос выживания. Но для души хотелось бы учить удмуртский или, может быть, венгерский и финский, которые мне интересны. Я стараюсь с этим справляться, продолжаю учить удмуртский, хоть и с перерывами, но я не планирую останавливаться.

«В основном меня вдохновляют две темы — память и миф»

«В основном меня вдохновляют две темы — память и миф»

«Осознание своих корней дает много жизненной силы»

— Ты сказала, что тебе в целом интересно изучать финно-угорскую группу. Довелось ли изучить их национальное современное искусство? Хотела бы найти точки соприкосновения, расширяя «географию» своего творчества?

— Сейчас я нахожусь на этапе, когда к этому только подступаюсь, но хотела бы эту коммуникацию создать. В научном поле она существует, есть ученые, которые живут в Венгрии, Финляндии, Эстонии. Они глубоко знают удмуртскую мифологию, учат язык и даже могут на нем говорить.

А мне интересно создать коммуникацию именно в художественном поле. Мне хочется, чтобы творческие люди, которые занимаются мифологией, этнической тематикой, могли узнать о существовании друг друга и между художниками, музыкантами из этой финно-угорской ветки создалась сеть коммуникаций. Это моя большая мечта.

— Как на тебя повлияло то, что в Удмуртии, тематическом центре твоего творчества, ты жила только в раннем детстве? Создавая свои работы, ты говоришь о своей идентичности через детскую призму, через переживания ностальгии или тебе свойствен какой-то иной метод?

— Я бы сказала, что на меня повлияла моя семья и окружающая среда в большей степени, но я также хочу уточнить, что жила в Удмуртии не только в раннем детстве. Я ездила домой на летних и зимних каникулах. Я в целом стараюсь перерабатывать весь свой опыт.

В основном меня вдохновляют две темы — память и миф. Память — о прорастании образов, основанных на моем опыте взаимодействия с семьей, их привычками и обычаями, удмуртским языком, который сопровождал меня все мое детство. А мифология помогает мне этим образам придать форму. Через нее мне легче говорить о том, что я чувствую.

И, если говорить о субъективном экзистенциальном опыте, возникает еще особенность магического мышления, о котором я говорила. Оно было развито внутри моей семьи. То, о чем обычно не принято говорить в нашей реальности, потому что это то, что мы не можем объяснить или доказать. Например, вещие сны. Иногда они мне снятся, и я не могу объяснить их появление, но они точно отличаются от другого бреда, который мне снится. Я вижу во снах иногда родственников, которые находятся в мистических обстоятельствах. Поэтому мифология лучшим образом помогает изобразить эти впечатления, сказочные образы.

— Что для тебя удмуртское искусство? Каковы его характерные особенности? Как видишь этот путь от этнофутуристов 90-х до новой волны художников?

— Я вижу, что есть большая потребность (и мне это очень импонирует) в связи с другими художниками, которые пишут на ту же тему. У нас одинаковые потребности перерабатывать удмуртский «опыт», что позволяет говорить о существовании целого движения.

Основное, что нас объединяет, — это тема памяти и традиционное искусство. Многим таким художникам хочется адаптировать его к современной реальности, чтобы это продолжало жить, развивалось и ни в коем случае не забылось. У одних художников есть сильная тенденция переформулировать и на своем языке рассказать о ценности традиционного искусства, а у других — сохранить ее в традиционном, первозданном виде: передать какие-то ткаческие техники, активно использовать язык. Но все нацелено на одно — как минимум сохранить, а в лучшем случае дать этому дальнейшую жизнь и развить.

Ульяна Константинова и Максим Агафонов

Ульяна Константинова и Максим Агафонов

— Замечаешь ли тенденцию популяризировать региональное современное искусство? В Удмуртии в этом смысле сейчас тоже подъем или оно представлено точечно в лице таких художников, как ты и Максим Агафонов?

— Я вижу в этом определенную тенденцию. И это прослеживается не только в Удмуртии, но и в других регионах, что поддерживает и вдохновляет. Видя культурные особенности других народов, мы понимаем особенность своей культуры, осознаем свою принадлежность к ней. Это понимание позволяет чувствовать себя более крепко стоящим на ногах, как будто ты знаешь, кто ты и почему такой. И когда знаешь это, то никто другой извне не сможет переубедить или диктовать, каким тебе нужно быть. Осознание своих корней дает много жизненной силы!

Но есть и обратная сторона, неизбежно проявляющаяся, когда есть тенденция к популяризации чего-либо. Это такие вещи, которые упрощают культуру и делают ее более «попкорновой». Мне бы, конечно, хотелось этому сопротивляться. Я вижу уникальность культуры в ее самобытности, возвышенности, в уважительном отношении к ее особенностям, тонком чувствовании, а когда все это упрощается, становится чем-то «бутафорским», делается для того, чтобы посмеяться или словить лайки, то выглядит не уместно.

Мне самой хочется делать более глубокие вещи. Например, рассказать об удмуртской культуре людям, которые с ней вообще не знакомы и никогда, может быть, даже не слышали про Удмуртию. Зарубежному зрителю мне было в высшей степени важно показать ее с такой стороны, а не популяризаторской, наподобие: «Смотрите, у нас есть перепечи (удмуртские лепешки с начинкой. — прим. ред.) и платки». Перепечи — это супер, но не только они формируют удмуртскую культуру. И в своем зине Udmurt Folklore & Mythology я как раз изобразила то, что у нас есть очень богатая, удивительно красивая мифология. Эти сказки, истории о происхождении мира ничем не хуже и не беднее историй, которые есть в скандинавских сагах, мифологиях других народов. Просто так сложилось исторически, что одни стали популярными и известными, а другие — нет.

Об отличии российского арт-рынка от сербского

— Расскажи подробнее о реакции зарубежного, в частности сербского, зрителя на твои работы. Им интересно финно-угорское и в целом нечто аутентичное?

— Мне кажется, многим людям интересно узнавать о других культурах что-то новое. Очень часто интересная информация находится не на поверхности. Мы живем в мире, где каждый день вынуждены поглощать некачественную информацию в виде кричащих заголовков, бесконечных рилсов в соцсетях… И люди часто не могут найти внутренний ресурс и время для того, чтобы изучить что-то глубоко. Мне хотелось сделать такой сборник, который бы мог рассказать об Удмуртии интересно и неповерхностно. А если это фундаментальный труд, то это всегда заметно. Когда люди с этим сталкиваются, их это замедляет, они на время задерживаются у такой работы, потому что видят, что перед ними аутентичная информация — они точно не увидят ее в рилсах или листая ленту «ВКонтакте». И это зрителей удивляет, завораживает, им кажется, что они нашли какой-то волшебный артефакт.

Когда я делала выставку на удмуртскую тему в Сербии, на нее пришли в том числе сербы. Это было для меня большим сюрпризом, потому что они очень высоко ценят свою культуру, любят свои праздники. И когда они видят другую культуру, которая репрезентирует себя таким же искренним образом, то воспринимают ее с большим уважением.

— А каков арт-рынок в Сербии?

— Здесь он очень активный. Меня удивило, что тут много галерей. Они находятся на первых этажах зданий, просто на прогулочных улицах. Гуляя, можно увидеть на витрине, что кто-то экспонируется, зайти в любую галерею и сказать, что ты художник с определенным опытом, попросить контакт и отправить портфолио для своей выставки. Эта открытость арт-рынка меня восхищает. В России это не так доступно для молодых авторов. Кажется, что у нас существует жестко сформировавшийся план требований к художникам, и нужно доказать свою «достойность» экспонироваться где-либо. У тебя как будто уже должен быть огромный список достижений и выставок, чтобы иметь возможность поучаствовать в open-call. Здесь же заявить о себе гораздо проще. Галерей много, они маленькие, но этого достаточно, чтобы сделать свои первые выставки.

Художники здесь тоже активны, постоянно делают выставки, объединяются в группы. Чуть ли не каждые два месяца они проводят персональные выставки, устраивают мастер-классы. И людей, которые приехали сюда из России, тоже много — они уже успели сформировать свои творческие тусовки. В общем, я не чувствую себя здесь в полной изоляции.

— В ситуации, когда для российских галерей и художников затруднен диалог с мировым сообществом, у тебя есть положительный опыт взаимодействия с арт-рынком в Сербии, откуда проще выстраивать дальнейший путь. Не было ли мыслей сконцентрироваться именно на зарубежном арт-рынке?

— Нет, мне очень интересен российский арт-рынок. Это, конечно, субъективно, но мое восприятие сильно изменилось после эмиграции. Когда я жила в России, у меня не было достаточно опыта и внутренней уверенности в том, на что я способна из-за убежденности в небольших возможностях. После переезда я была вынуждена справляться с разного рода трудностями — бюрократией, языковым барьером. Эта неуверенность и забитость стала мною преодолеваться. Я начала понимать, что все возможно: можно взять и показать свои работы, обсудить что-то, договориться. Главное — просто делать первые шаги и не бояться отказов. Безусловно, когда я жила в России, мечтала о выставках, вроде той, что проходит в «БИЗONе». Мне нравится эта галерея, то, какие она делает выставки. Думаю, что это одна из лучших галерей в России, как культурная институция в том числе.

Хочется, чтобы такого было больше, чтобы у молодых художников были возможности и вера в то, что они могут попробовать себя, достойны показывать свое искусство.

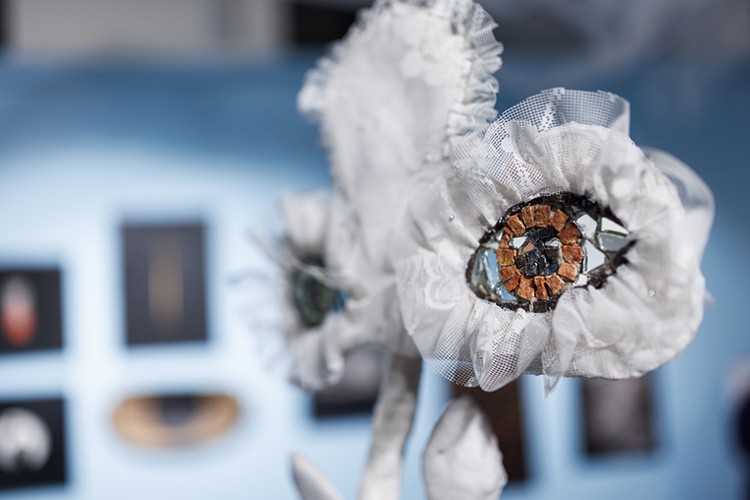

Работа «Маска Лудмурта»

Работа «Маска Лудмурта»

Маска Лудмурта, матрешки-прабабушки и выставка для леса

— Хотела поговорить о твоей междисциплинарности. Ты говоришь, что училась на живописном направлении, но тебя также привлекает декоративно-прикладное искусство, работа над инсталляциями. Почему решила выбрать именно такие формы?

— Мне просто было интересно выйти из плоскости холста во что-то объемное и осязаемое. Когда речь идет об удмуртской культуре и о теме семейной памяти, кажется, что это про что-то очень осязаемое и тактильное. Важно то, чтобы моя задумка обрела физическое воплощение, а не осталась просто нарисованным плоским образом. Чтобы ее можно было посмотреть с разных сторон, почувствовать разные материалы.

Но также это было попыткой вырваться из ограничивающего академического пространства, в котором есть очень жесткие стандарты и требования к форме. После того как я закончила университет, мне кажется, я года полтора-два находилась в каком-то «лимбе», в попытках понять, что хочу делать и как. Мне потребовалось время, чтобы найти свой язык. В основе искусства, в его глубине, лежит мысль, которую хочет донести художник, а не сама форма, в которой выражено произведение.

«Процесс превращения слёз

«Процесс превращения слёз

— Какие смыслы закладываешь в материалы, с которыми работаешь, как, например, в «Маске Лудмурта» или «Процессе превращения слез»?

— Я часто использую подручные вещи. Иногда со стороны это выглядит очень смешно и странно. Один раз на улице я поймала женщину, которая шла в сторону помойки выбрасывать кучу веток. Оказалось, она ландшафтный дизайнер, а у нее были именно такие ветки, которые мне нужны. Женщина — сербка, и я стояла с ней возле этой помойки и пыталась объяснить, чтобы она не выбрасывала этот сухостой.

Если говорить о смыслах, я часто отталкиваюсь от материала или образа, который пришел мне в голову. На «Маску Лудмурта» меня вдохновило то, что у меня были собраны высушенные цветы. Они у меня хранились в коробочке. Однажды я случайно открыла ее, и у меня тут же появилось чувство, что мне не хватает этого обилия цветения. Речь даже не конкретно о растениях, а о воспоминаниях о цветах, которые растут именно в Удмуртии, о чувстве, когда ты приезжаешь домой и тебе мила каждая травинка. Я вспомнила об этом духе полевых цветов (Лудмурте) и сделала его маску.

Обдумывая панно «Процесс превращения слез», мне показалось, что теме эмоций, слез очень хорошо подходит техника вышивки. Очень часто, когда мы делаем что-то руками, особенно нечто медитативное, это помогает нам очистить ум, освободиться от переживаний. Первый год-полтора в эмиграции мне было очень тяжело и страшно — не было нормальной работы, тревожность за будущее. Когда создавала это панно, то возникали моменты, когда я вышивала и плакала. То есть это занятие стало для меня проживанием нескончаемых тревожных мыслей. И это был круговорот: с одной стороны, я переживаю, а с другой — пытаюсь зафиксировать в работе эти эмоции, прожив их.

Работа «Откуда я?»

Работа «Откуда я?»

— В работе «Откуда я?» ты рассматриваешь тему семейной памяти. Какие открытия ты сделала для себя, работая над этим проектом?

— Это моя первая работа, в которой я использовала фотографии семейного архива. После того как закончила, смотрела на себя в зеркало и стала видеть на лице проявления лиц моих прабабушек, мамы, бабушки. Сама форма матрешки открылась для меня в этой работе каким-то совершенно новым и интересным образом. Если открыть каждую из них, внутри можно увидеть ночное небо, космос. Внешняя часть матрешки — изображение человека, а внутренняя — его космос, демонстрирующий вечный цикл жизни, рождения и смерти. Это был очень интересный опыт, который помог мне отрефлексировать принадлежность к своей семье, почувствовать, что являюсь ее продолжением.

— Расскажи об инсталляции «Что, если у цветов тоже есть глаза?». Откуда появился очеловеченный образ цветов?

— У нас есть семейная любовь к цветам и всем видам растительности. Моя бабушка с мамой раньше часто выращивали цветы. Бабушка до сих пор работает в саду и отправляет мне фотографии своего цветника. Эта работа сделана во многом на основе детских впечатлений — тогда мне казалось, что, когда мы смотрим на цветы, они тоже смотрят на нас. Мы говорим часто о том, какие цветы красивые, но, если бы они могли так же оценить нашу красоту, подумали бы они о нас так же?

«Хочется создать экспозицию, которая больше нацелена не на человека, а на среду. Мне хочется выйти за пределы антропоцентричности и, например, сделать выставку для лесной опушки или луга»

«Хочется создать экспозицию, которая больше нацелена не на человека, а на среду. Мне хочется выйти за пределы антропоцентричности и, например, сделать выставку для лесной опушки или луга»

— Тебе не кажется, что тема «внутренней Удмуртии» может исчерпаться или, напротив, с каждой новой «удмуртской» работой рождается все больше идей? Планируешь ли выставку на своей родине?

— Безусловно мне бы хотелось сделать выставку в Удмуртии. Возможно, это даже будет выставка под открытым небом. Пусть ее никто не увидит, но я сделаю фото- и видеодокументацию. Хочется создать экспозицию, которая больше нацелена не на человека, а на среду. Мне хочется выйти за пределы антропоцентричности и, например, сделать выставку для лесной опушки или луга (смеется).

А по поводу удмуртской темы, мне кажется, она вряд ли может себя исчерпать. Допустим, в мифологии очень много вечных архетипов, образов, которые сами себя продолжают, а я в свою очередь могу по-разному их интерпретировать. Себя же я не чувствую и не рассматриваю в отрыве от удмуртской темы. Думаю, оно просто плавно перейдет в другой, более тонкий и глубокий образ, который, может, и фоном, но всегда будет прослеживаться.

Главный информационный радиопартнер выставки — »БИМ-радио»

Комментарии 5

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.