«Нам очень тесно в своем бытовании, просто в обустройстве национальной квартиры. В том, чтобы спокойно сидеть на этой одной седьмой части суши и примус починять, как нас периодически хотят заставить делать наши противники, заперев здесь. Нам все-таки нужна экспансия. Если и не территориальная, то технологическая, смысловая, ценностная, идейная. Мы большие и требуем большого дела», — говорит о результатах фундаментального социологического исследования, проведенного учеными НИУ ВШЭ, доктор политических наук Алексей Токарев. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, что россияне думают о Владимире Путине, власти, коррупции, оппозиции, войне и будущем.

Алексей Токарев: «Обмануть интервьюера гораздо легче словами, создав ту картину, которую он должен получить по мнению респондента, но сложнее нарисовать то, во что не веришь»

Алексей Токарев: «Обмануть интервьюера гораздо легче словами, создав ту картину, которую он должен получить по мнению респондента, но сложнее нарисовать то, во что не веришь»

«Это свидетельствует об огромном запросе на равенство и объединение»

— Алексей Александрович, вы с командой с июля 2021 года по март 2025-го проехали от Воронежа до Камчатки, от Санкт-Петербурга до Махачкалы, от Москвы до поселка Большое Мурашкино, в которых говорили со страной об образе ее будущего. Ваши респонденты не только отвечали на вопросы, но и рисовали, как они видят нашу страну сейчас со всеми ее проблемами и недостатками и какой они хотели бы видеть ее в будущем. Результатом этой огромной работы стал аналитический доклад «Социология образа будущего — 2033. Нарисованная собой Россия», теперь готовите и книгу. Сколько всего было фокус-групп?

— 70. Есть несколько тенденций, которые мы увидели в динамике, это уже не просто социологическое фото, а небольшой социологический фильм. Мы собрали около 1,7 тысячи рисунков в 33 населенных пунктах 26 регионов страны — результат для неколичественной социологии очень серьезный. С изрядной долей пафоса предположу, что в России таких баз данных еще не собирали.

— Почему выбрали именно такой, рисуночный метод диагностики россиян?

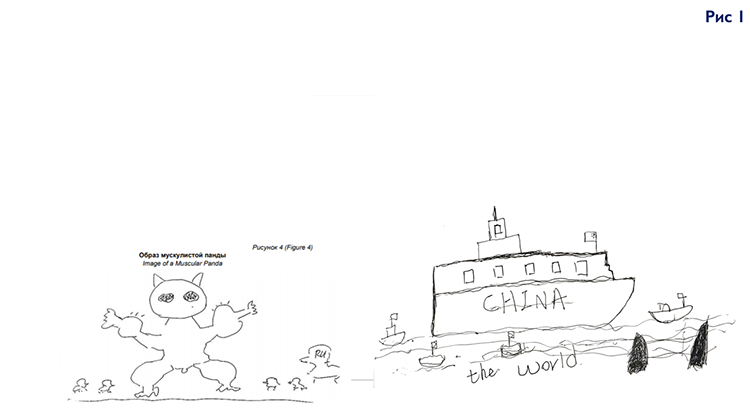

— Этот метод позволяет обходить самоцензуру. Обмануть интервьюера гораздо легче словами, создав ту картину, которую он должен получить по мнению респондента, но сложнее нарисовать то, во что не веришь. Некоторое время назад мы провели аналогичное исследование в Китае. Когда мы спрашивали китайцев, что вы думаете о России, они, конечно, вспоминали великую историю и культуру, обязательно выказывали уважение президенту Путину, говорили про сильную армию, красоту русских женщин и русской природы, то есть давали ответ, полный доброжелательного пиетета.

Потом мы просили респондентов нарисовать Китай и его соседей. При этом повторялась одна и та же тенденция в разных образах. Например, огромная панда с мускулами, а кругом цыплятки (рис. 1). Мы попросили: покажите нам Россию. Этот китаец нарисовал цыпленка побольше, чем остальные, где-то там у ног панды, и подписал: «Ру». Другие, изображая Китай, рисовали огромный корабль и утлые лодочки вокруг. Или большое яркое Солнце и маленькие планеты вокруг, самое большое дерево в лесу и какие-то мелкие кустарники вокруг. Смысл очевиден: самовосприятие своей страны в головах китайцев — это что-то огромное, великое, подавляющее маленьких соседей вокруг. Так мы видим две разные картины: одну, которую китайский респондент нам демонстрирует вербально, и вторую рисуночную, которая показывает то, что они думают.

«Мы просили респондентов нарисовать Китай и его соседей. При этом повторялась одна и та же тенденция в разных образах»

«Мы просили респондентов нарисовать Китай и его соседей. При этом повторялась одна и та же тенденция в разных образах»

— А в российском обществе действует этот барьер внутренней цензуры? Насколько он велик?

— Очевидно, что такой барьер есть. С одной стороны, это не оруэлловское двоемыслие и не атмосфера заката СССР, когда комсомольские вожди еще цитируют Маркса, но уже точат зубы, чтобы стать акулами капитализма. В нынешней России этот разрыв все-таки сильно меньше. Его можно было бы описать словами Ильи Кормильцева («одни слова для кухонь, другие для улиц…») с той разницей, что кухни проросли в смартфон в виде закрытых чатов, каналов, групп, и мы стараемся в своих исследованиях эти настроения уловить.

Иногда мы не очень бережно обращаемся с чувствами информантов. Если респондент находится все время в зоне комфорта, спокойно плывет по течению дискурсивной реки, он выражает ровно ту картину, которую, как он считает, должен выдавать социологу. До его реального восприятия мы, конечно, не достаем. Наша задача — сфотографировать то, что он реально думает. Как правило, за час-полтора удается вывести людей на такие контролируемые эмоции. Хотя было несколько фокус-групп, когда и мат встречался, и пару раз звучали лозунги, которые я не рискну в публичном интервью привести.

— Есть поколенческие различия между респондентами по части склонности к самоцензуре, когда одни слова для кухонь, другие для улиц?

— С предпринимателями, средним классом, людьми, заставшими 90-е, легче всего разговаривать, потому что у них нет негативного советского бэкграунда. Условно говоря, для них черный воронок 1937 года — это киношная страшилка, пыль на колесах из учебника истории. У них нет личного опыта страдания из-за мнения. При этом они уже составившиеся люди, у них есть своя позиция, они готовы ее отстаивать, в том числе и под давлением. А старшее поколение говорит с большей осторожностью.

— А старшее поколение — это какой возраст? Вообще каков возрастной диапазон был у ваших фокус-групп?

— Возрастных групп было три: 14−15 лет — это нижняя граница на нескольких группах школьников, но все же большинство молодых групп — 18−30 лет, 31−55 — это средний возраст и 56+ — старшее поколение. Поскольку это качественное исследование, здесь точных цифр нет. Мы стараемся понять большие тренды.

То есть мы можем приблизительно сказать, что восприятие санкций старшим поколением — это тезис «Нас мучают, а мы крепчаем» (вместо слова «мучают» там непечатное — реальная цитата одной из бабушек, которая вспомнила советский анекдот). А в отношении молодых мы можем сказать, например, об их сильнейшей западоцентричности. Но это не значит, что айфонизация сознания заканчивается в 30 лет, и в 31 она меняется на ярое солженицыновское почвенничество. При разделении трендов границы весьма условны.

![«Наверное, один из самых часто встречающихся [образов]— это хоровод как образ желаемого будущего» «Наверное, один из самых часто встречающихся [образов]— это хоровод как образ желаемого будущего»](https://stcdn.business-online.ru/v2/25-04-18/71213/2.png) «Наверное, один из самых часто встречающихся [образов] — это хоровод как образ желаемого будущего»

«Наверное, один из самых часто встречающихся [образов] — это хоровод как образ желаемого будущего»

«Изъятие образа президента из пространства негативных оценок — очевидный социологический тренд»

— Теперь давайте перейдем непосредственно к результатам исследования. Есть ли на этих разных рисунках повторяющиеся образы и какие из них произвели на вас наибольшее впечатление?

— Разных образов в прямом смысле тысячи. Наверное, один из самых часто встречающихся — это хоровод как образ желаемого будущего: люди держатся за руки, власть и народ стоят рядом (рис. 2). Силовики обнимают детей (рис. 3). Это все свидетельствует об огромном запросе на равенство и объединение. Это не моя трактовка условных пятен Роршаха (психодиагностический тест для исследования личности — прим. ред.). Мы просим респондентов объяснять свои рисунки.

«Силовики обнимают детей»

«Силовики обнимают детей»

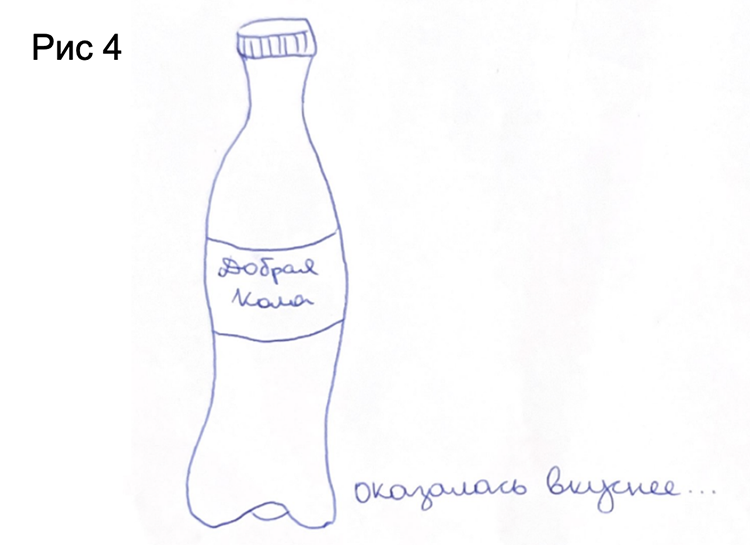

Один из моих любимых образов — рисунок из сентября 2023 года. Молодой человек нарисовал бутылку кока-колы с надписью «добро-кола» (рис. 4). Я смотрел и думал: что же меня так цепляет в нем? Потом понял. Это же оксюморон: чтобы показать импортозамещение в России, человек использовал западный же язык. Это выглядело очень интересно. Импортозамещение работает. Благодаря санкциям случилась активизация российских идей, в том числе в культурной и ценностной сферах. Но даже для того чтобы обозначить эту победу отечественных товаров над импортными, молодой человек использовал язык западных символов. Примерно как на айфоне снять ролик об отказе от айфона.

«Это же оксюморон: чтобы показать импортозамещение в России, человек использовал западный же язык»

«Это же оксюморон: чтобы показать импортозамещение в России, человек использовал западный же язык»

— Что показывают рисунки россиян, как мы себя воспринимаем?

— Мы воспринимаем себя великими, безусловно. Это магистральная тенденция для всех возрастов, полов, людей всех убеждений, и провластных, и оппозиционных — любой идеологии. Если нарисована страна, неважно, территория или какие-то исторические коннотации, это будет что-то великое. Мы ощущаем себя великими в трех ипостасях: географии, истории, культуре. При этом важно понимать, что наше величие не встает с утра, думая, куда бы ему еще воткнуть российский флаг, что часто навязывают нам как образ мышления внешние недоброжелатели. Наше величие — это огромность самодостаточного медведя, который совершенно спокойно сидит в своей тайге. Просто не надо его палкой тыкать, чтобы он зубы не скалил.

— Каков у россиян образ президента?

— С точки зрения социологии президент воспринимается не просто как начальник страны, главный бюрократ или суперменеджер, а как подлинный лидер. Все хорошее, что адресуется власти, уходит в восприятие президента. Это такой социологический феномен именно путинского президентства, кратно умноженный во время информационной войны, — эффект сплочения вокруг флага по-прежнему виден.

Кроме того, следует отметить особое качество его образа, в некотором смысле «тефлоновость», из-за которой, в отличие от восприятия Горбачева и Ельцина, ничего «не пригорает». Третий момент в восприятии — это его личные качества, харизма, умение вести публичную дискуссию, хорошее чувство юмора, такой нехарактерный для русского правителя уровень публичной свободы при дискуссиях, например, на заседаниях «Валдая» или на больших конференциях, когда он сам начинает давать слово журналистам. Люди чувствуют, что он их чувствует, я бы так сформулировал. Это феномен не только институциональный, но и личный.

И четвертая составляющая образа — он по-прежнему остается балансиром российской политической системы. Это консенсус всех игроков. Респонденты говорят об этом. Негативные оценки они могут адресовать местным думам, губернаторам, Государственной Думе, муниципальным и городским властям. Мы спрашиваем: «А президент?» Нет! К президенту относятся по-другому. Изъятие образа президента из пространства негативных оценок — очевидный социологический тренд.

«Люди рисуют разделительные линии между Москвой и остальной Россией»

«Люди рисуют разделительные линии между Москвой и остальной Россией»

«Люди рисуют разделительные линии между Москвой и остальной Россией»

— А каков у россиян образ Москвы? Не секрет же, что в провинциальных городах и селах Москву воспринимают как «всероссийского паразита», где все жируют, а Россия на них работает. Москву не любят, но все туда хотят. В вашем исследовании отразились эти тенденции?

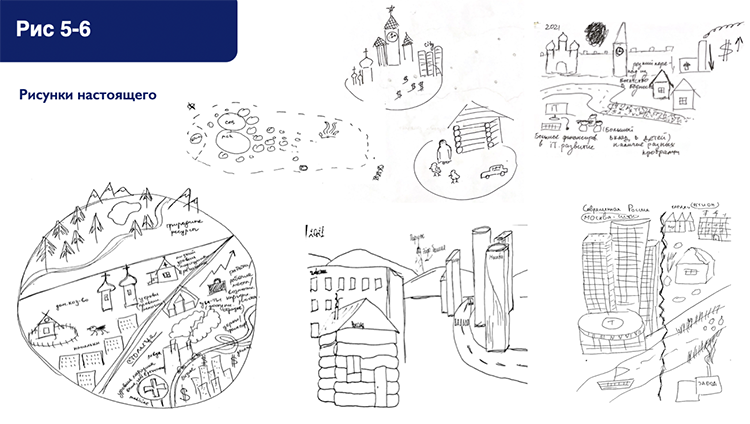

— Конечно. Люди рисуют разделительные линии между Москвой и остальной Россией. Отдельно следует упомянуть архитектурный образ Москвы. Раньше он совпадал с архитектурным образом России как таковой: люди рисовали Кремль, Спасскую башню, иногда с дополнением колокольни Ивана Великого в качестве ассоциативного ряда страны в целом. Сейчас архитектурный образ Москвы потихонечку мигрирует в сторону небоскребов «Москва-Сити» (рис. 5), чтобы показать пышущую благополучием и невероятной финансовой обеспеченностью столицу с потрясающими общественными пространствами, медициной и общественным транспортом.

В рисунках отношение к Москве двоякое. Определенная часть россиян изображает столицу как город мечты, а все остальное — панельки, ветхие избы, туалеты в огородах и разрушающиеся дома на «замкадовой» территории России (рис. 6). Безусловно, есть люди, воспринимающие Москву как пылесос, который вытягивает из регионов деньги и ресурсы. Но данный образ встречается в меньшей степени. По большей части образ Москвы как пространства для жизни позитивен. Люди говорят: «Сделайте нам Москву везде».

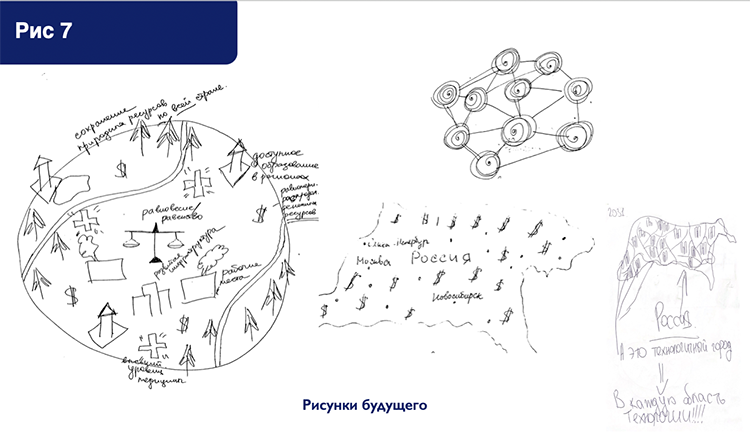

Если проецировать образ Москвы в будущее на 10 лет вперед, то это «Москва везде», нежели Москва как отдельное княжество, укрывшееся за высоким забором от остальной страны. Очень явно на рисунках прослеживается устранение регионального неравенства. То есть образ настоящего — это множество барьеров между регионами. В образе будущего их нет — Москва, или деньги, распространилась по всей территории (рис. 7). Заметка на полях: символ денег по-прежнему доллар. Не знак рубля. Если нужно изобразить деньги, наш человек рисует доллар.

«Если проецировать образ Москвы в будущее на 10 лет вперед, то это «Москва везде»

«Если проецировать образ Москвы в будущее на 10 лет вперед, то это «Москва везде»

— Но Москву и деньги по всей территории должна распространить власть. На рисунках в вашем докладе люди часто изображают ее в виде неких пузатых господ, напоминающих трех толстяков из одноименного произведения Юрия Олеши. Все-таки чего больше в восприятии людьми российской власти — позитива, пусть и с неким саркастическим оттенком, или жесткого негатива?

— Есть две безусловные тенденции, которые не меняются годами. Я впервые с ними познакомился, когда делал исследование про образы власти в далеком 2009-м. Первая касается расположения власти и народа на листе бумаги. Власть всегда будет сверху, народ всегда снизу. Вторая — это размер. Власть всегда будет больше, народ — меньше. Один из респондентов даже специально пишет, будто бы зная про эти тенденции: «Власть большая и сильная, народ маленький и несогласованный» (рис. 8).

«Власть всегда будет больше, народ — меньше»

«Власть всегда будет больше, народ — меньше»

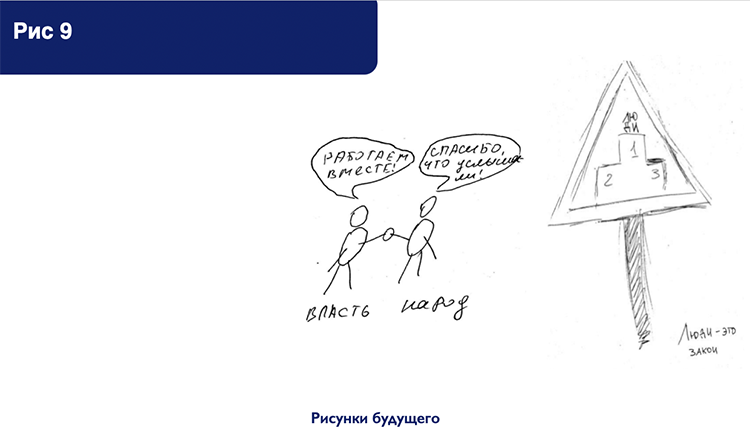

А к образу будущего запрос на равенство, не только между собой, но и на равенство с властью. Там уже власть и народ выравниваются в размерах и помещаются на одну плоскость (рис. 9). Это одна из народных треб к образу будущего — давайте будем равными с точки зрения возможностей. Подчеркну — это равенство общего старта, пола, а не потолка, когда равенство понимается как бетон наверху, в который мы все упремся в карьере, перемещениях и финансах.

«Это одна из народных треб к образу будущего — давайте будем равными с точки зрения возможностей»

«Это одна из народных треб к образу будущего — давайте будем равными с точки зрения возможностей»

При этом игривые, троллинговые, саркастичные коннотации встречаются по отношению как к региональным, так и федеральным чиновникам. У них с чувством юмора все в порядке. Когда я читаю лекции по образу будущего российскому чиновничеству, признаюсь, что буду сейчас расстраивать, показывая, как их воспринимают. Ни разу не встречал с их стороны какой-то такой жесткой обиды. Обычно аудитория смотрит на эти рисунки и начинает смеяться.

Есть важный филологический нюанс. «Не любят» совершенно неидентично «ненавидят» или «презирают». «Не любят» означает, что отношение к власти не находится на том полюсе, где любовь; шкала от «любят» до «ненавидят» большая, со множеством оттенков. Власть не любят, а уважают.

Есть известная футбольная поговорка: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Здесь похожая ситуация. Если в каком-то селе провели газ, а в городе заасфальтировали улицу, построили детскую площадку или новый онкологический центр, респонденты считают: «Это мы добились, это мы долгие годы чиновников просили и вот наконец-то сделали». Напротив, что-то негативное — ямы на дорогах, потрескавшиеся стены в поликлинике, отсутствие врачей в больнице — «это виновата власть». Народ с большим трудом замечает позитивную работу власти и улучшение социальной среды — негатив находить проще.

«У российского государства гигантский запас прочности»

— А коррупция? Сколько о ней говорится, сколько сажают чиновников разного уровня, сколько репортажей по всем каналам о том, как они живут не по средствам, но взятки все равно одни берут, а другие дают. Ведь в любой коррупционной схеме участвуют как минимум двое: тот, кто берет, и тот, кто дает. А дают те же люди, что ее осуждают. Как здесь с оценками?

— На каждой фокус-группе мы спрашиваем: «Какая главная проблема в стране?» Наверное, самый популярный ответ — «коррупция». Дальше я всегда провожу эксперимент, говоря группе: «Это ведь не вы даете взятки полицейскому, который остановил, или подношения анестезиологу, чтобы все прошло хорошо, или на карту секретаря комиссии, чтобы дети поступили в правильный университет. Не вы — другие люди делают это». Каждая фокус-группа в этот момент начинает улыбаться, потому что все всё понимают. Важнейшая черта массового сознания — это надежда на государство и претензия к нему одновременно. То есть государство должно делать все. Бороться с коррупцией, заниматься «зеленой» экономикой, убирать скверы. А не давать взятки, раздельно сортировать мусор и не бросать бычки мимо урны — это умение каких-то других сограждан.

Логика следующая. Когда я задаю вопрос: «Почему вы не можете начать с себя?», они отвечают: «А что это изменит? Если я перестану давать взятку, разве мой сосед перестанет?» То есть некоей идеальной модели, в которой присутствует взаимное движение, когда и государство борется с коррупцией, и само общество пытается не давать взятки, не существует. Потому что люди объясняют: это не мы должны снижать объемы даваемого, это они должны снижать объемы вымогаемого.

— Если власть не со всем справляется, ее троллят, может быть, ее сменить как тренера часто проигрывающей команды? Не прослеживается в рисунках такой тенденции?

— В этом смысле у государства вообще нет никаких альтернатив. Его могут критиковать, могут не любить (не в смысле ненавидеть, а просто не любить), раздражаться им. Молодые могут говорить про избыточность каких-то рестрикций, оппозиционно настроенные сограждане могут рисовать оппозицию за решеткой. Но отношения будущего в массовом сознании определяются только двумя субъектами. Это власть и народ, или государство и народ. В этом смысле у российского государства гигантский запас прочности. Его могут ругать, но альтернатив ему не видят даже сами несистемные оппозиционеры.

«На многих рисунках молодых стрелки были направлены вон из России — мозги, капитал, инвестиции»

«На многих рисунках молодых стрелки были направлены вон из России — мозги, капитал, инвестиции»

— А молодежь? Вы сказали, что она во многом западноцентрична, поскольку росла в период сытых годов нефтедолларового изобилия и нашего максимального на тот момент встраивания в вестернизацию. Что она думает сейчас? Что рисует?

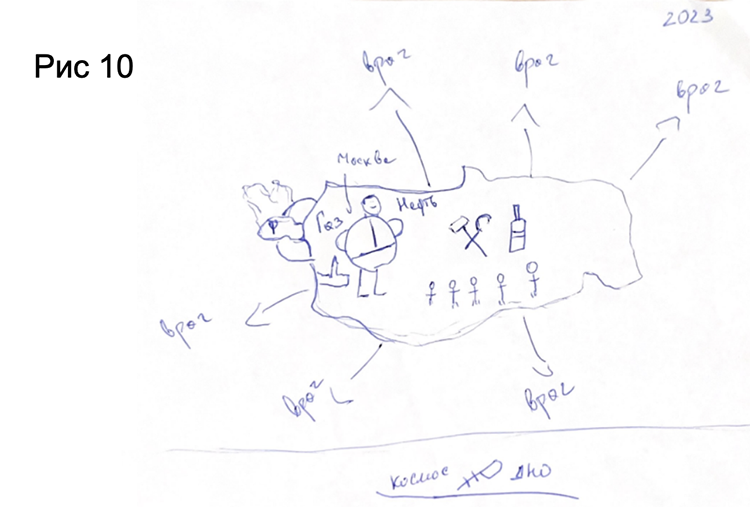

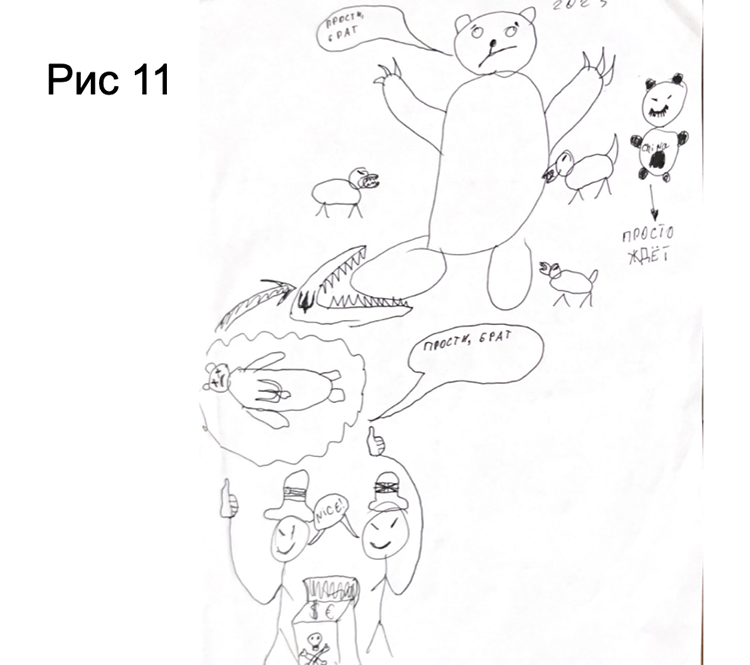

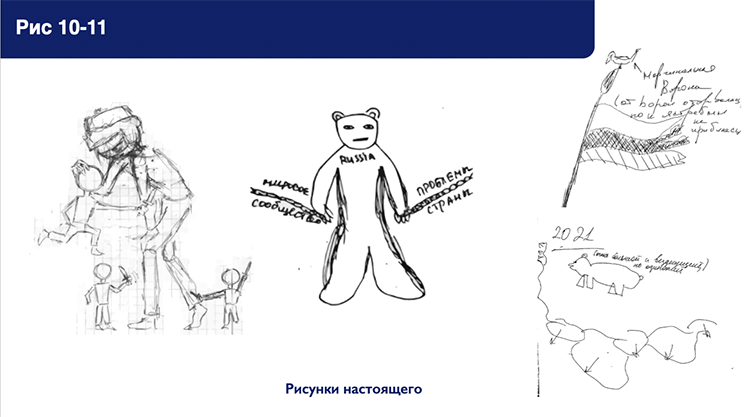

— У нынешних молодых испытания имеют скорее внешний характер. Если говорить про тенденции, то в 2022 году у многих молодых людей крепло ощущение того, что Россия оказывается за бортом просвещения, а весь цивилизованный мир ополчился на нас. Пикник на обочине, перерастающий в долгий и траурный прием пищи. Рисовали бегство из страны (рис. 10). На многих рисунках молодых стрелки были направлены вон из России — мозги, капитал, инвестиции. Потом на это наложился отъезд отдельных молодых сограждан в период мобилизации. Россию рисовали с цепями на медвежьих лапах, покусанную чудовищами, запертую в клетке. Медведя нашего в образах терзали, пока китайский «просто ждал рядом» (рис. 11). Вероятно, с середины 2023-го это ощущение оторванности и международного одиночества пошло на спад. Сейчас мы его почти не фиксируем.

«Россию рисовали с цепями на медвежьих лапах, покусанную чудовищами, запертую в клетке. Медведя нашего в образах терзали, пока китайский «просто ждал рядом»

«Россию рисовали с цепями на медвежьих лапах, покусанную чудовищами, запертую в клетке. Медведя нашего в образах терзали, пока китайский «просто ждал рядом»

Молодые учатся жить здесь не только телом, но и головой. Они все сильнее встраиваются в российское бытование. Этому есть несколько причин. Часть западных брендов вернулась, переименовавшись. Сформировались российские альтернативы в «цифре». Сидело активное меньшинство в «Фейсбуке»*, теперь переехало в «Телеграм», какая-то часть в — VК. Был YouTube основным каналом околополитической активности, теперь значимо выросли «VК Видео» и Rutube. Были созданы альтернативы множеству западных площадок, процедур и паттернов в блогинге, юморе, мессенджерах, одежде, питании, музыке, инфотейменте и так далее. Надо отдать должное большой команде социальных инженеров, которая занимается конструированием смыслов: огромным числом значимых мероприятий, форумов, конкурсов, международных фестивалей она сделала Россию популярным местом для жизни. Популярным не в физическом, а в эмоциональном смысле.

И конечно, отдельное спасибо за нашу общую лодку стоит сказать Западу, который своей безумной cancel culture и черепоизмерительными дискуссиями о хороших и плохих русских укрепил нас как культурное и ценностное пространство.

— Вы сказали, что в будущем люди видят только два субъекта — это власть и народ, или народ и государство, а оппозицию в будущее россияне с собой не берут. Почему? Ей нечего предложить людям в качестве альтернативы ни по части идей, ни по части управленческих решений и механизмов или она фундаментально дискредитировала себя своей национал-предательской позицией после начала СВО?

— У российской оппозиции есть три большие трагедии. Первая состоит в том, что они антилиберальны, притом что заявляют себя как либералы. Я имею в виду не только медийных вождей, но и тех наших респондентов, которые позволяют себе отвратительную максиму о «путинском быдле». То есть это люди, которые готовы отменять и дискредитировать своих собственных сограждан целыми группами. Бюджетников, силовиков, чиновников, рабочих «Уралвагонзавода», учителей и так далее. Трагедия этих людей в том, что, поднимая знамя либерализма, они не осознают, что являются носителями деспотичного, иногда даже тоталитарного сознания, предельно черно-белого: «Кто не с нами, тот против нас, значит, враг».

Вторая трагедия касается повестки. Оппозиция повторяет гимн интернационалу: «Весь мир до основания разрушим, а затем…» А что затем? Дальше нет двоеточия с понятными данными, а исключительно многоточия.

В странах с высококонкурентной внутренней политикой, имеющих здравую оппозицию, есть понимание, что власть не единственная цель, а инструмент, который позволяет реализовать программу: «Мы придем к власти и таким образом организуем оборонную политику. А вот так мы видим отношения в финансово-экономической сфере. А вот что мы думаем про международные отношения. А вот так выглядит наша демография». И так далее. Но у российской оппозиции за пределами слогана «Долой!» нет ничего.

Третья трагедия — пространственно-этическая. Конечно, можно уехать в скромную европейскую страну, где русские имеют статус неграждан. Можно продвигать болгарские расследования на американские деньги по источникам немецкой БНД. Можно клянчить санкции у европейцев против российских силовиков. Можно выступать на плохом английском, живописуя своей целевой аудитории наш «страшный средневековый быт», но что здесь российского? От российского у них только паспорт и язык, на котором они видят сны.

Эти три трагедии и привели к тому, что в образе будущего нет оппозиции.

«Мы хотим хорошо жить. В образе будущего люди рисуют дома, квартиры, машины, достаток»

«Мы хотим хорошо жить. В образе будущего люди рисуют дома, квартиры, машины, достаток»

«Мы нация мечтателей»

— Самые разные представители нашего политического класса говорят, что России необходима идеология. Дескать, советская почила в бозе, а нового ничего нет. И власть, не осененная идеями, и в народе каждый сам по себе. Пассионарности нет. Никакие реформы не идут. А что люди вам говорят по этому поводу на фокус-группах и рисуют?

— Невозможно взять кубики с окончаниями «-изм» и «-ция» и описать ими координатную сетку из нескольких слов про идеальную идеологию. Можно описать только тренды. Их несколько. Первый — сильнейший запрос на объединяющую идеологию. Она должна включать в себя прежде всего сильное государство. Сильное не то, которое с гаечным ключом наперевес ходит по общественным пространствам в поисках, чего бы подзакрутить. Сильное — поддерживающее закон, безопасность, обеспечивающее понятные правила игры. Это не классический либерализм и его государство как «ночной сторож». Это сильное социальное государство, в котором особое внимание уделяется медицине и образованию. Сильное государство, которое поддерживает порядок, при этом являясь свободным. Никто не отказывается от свободы слова, вероисповедания, всем нравится ездить по стране без ограничений и бывать за границей.

Это независимое государство. Независимое как внутри — здесь, конечно, передают привет 90-м средние поколения, которые говорят, что государство должно быть независимо от бандитов, олигархов, от любых посягательств со стороны тех, кто не избран. Независимое и вовне. В страшном сне российский респондент не может представить, что источником власти здесь будет кто-то, кроме тех, кто живет тут внутри. Поэтому оно, безусловно, суверенное с точки зрения международных отношений. Это, конечно, один из сильнейших (если не самый сильный) центров мира. Еще встречаются США и Китай, но то, что мы должны быть мировой силой, тоже очевидно. Это привлекательное государство, такое, куда едут студенты, бизнесмены и туристы, куда идут деньги и технологии, куда втекают, а не утекают мозги. Молодые очень хотят быть центром мира, который привлекательный и которого не боятся, а уважают.

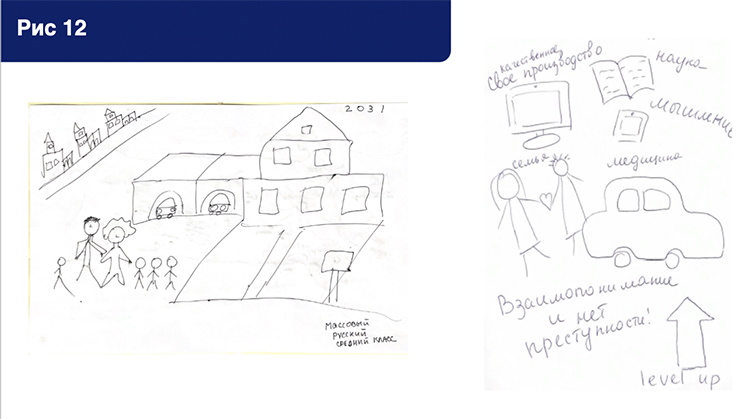

Это государство равенства, в котором возник массовый средний класс (рис. 12). Мы хотим хорошо жить. В образе будущего люди рисуют дома, квартиры, машины, достаток.

Это государство с традиционными ценностями, но у молодых с акцентом на уважение прав меньшинств, причем не только сексуальных, но, например, и субкультурных. С точки зрения ценностей это всегда папа, мама и дети, причем люди рисуют не одного ребенка, а двух-трех. Крепкую семью, безусловно, берут в будущее.

Наконец, это большая мечта. Очевидный кандидат на роль большого проекта — это космос. Социолог Руслан Ильинский метко формулирует: «Мы рождены „Роскосмос“ сделать былью». Это то большое дело, которого нам не хватает. Просто потому, что мы нация мечтателей.

— Понятно. А почему именно космос ассоциируется с большой мечтой и большими делами?

— Просто будущее пахнет звездами, как в 60-е, когда есть надежда. На рисунках есть и Марс, и база на Луне, так выглядит запрос на сверхпроект.

Нам очень тесно в своем бытовании, просто в обустройстве национальной квартиры. В том, чтобы спокойно сидеть на этой одной седьмой части суши и примус починять, как нас периодически хотят заставить делать наши противники, заперев здесь. Нам все-таки нужна экспансия. Если и не территориальная, то технологическая, смысловая, ценностная, идейная. Мы большие и требуем большого дела.

— Запад своими санкциями и сбежавшие вожди российской несистемной оппозиции, о которой вы уже говорили, мечтают вызвать в России массовые протесты и смести власть. Устроить здесь хаос и посадить у руля проводников своих интересов. Что думают по этому поводу ваши респонденты? Есть угроза такого сценария развития событий в будущем?

— Россия лимит революций исчерпала. Мне кажется, ХХ век нам это доказал. А что касается массового сознания, то все-таки люди ценят в современности стабильность. Мы по результатам исследования видим, что внутренние конфликты на окраинах за последние годы нивелированы. Сепаратизм как максима «вот мы сейчас отделимся и заживем» побежден. Российская нация состоялась. Если совсем просто сказать: нам нравится быть страной. Конечно, есть проблемные регионы, где общероссийская идентичность испытывает значимое давление со стороны, к примеру религиозной или внешней, но этим проблемам показано непубличное обсуждение.

Люди понимают, что качество жизни, особенно в мегаполисах, растет. Они видят достижения состоявшейся уже постсоветской российской нации, и променять это все на неясные революционные идеалы общество не готово. Есть запрос на эволюцию. Общество хочет, чтобы картинка, которую часто рисуют массмедиа, совпадала с реальностью, а не расходилась с ней дальше.

«Особый запрос на примирение с Западом был у молодых»

«Особый запрос на примирение с Западом был у молодых»

— Еще интересный вопрос — война. Все с более нарастающей частотой мы слышим голоса из Европы о том, что надо непременно победить Россию на поле боя и продиктовать ей свои условия мира, и если это не получится у Украины, то «свободный мир» должен сделать это в открытую и сам. То есть нам хотят любыми способами навязать войну в будущем. А россияне берут в будущее войну?

— Будущее, безусловно, — это мир. Есть интересная тенденция последних лет. В 2024 году в ответах появилось слово «победа», раньше было просто слово «мир». Особый запрос на примирение с Западом был у молодых. Рисовали сердечки между континентами, рукопожатия с США и Европой (рис. 14).

Подчеркну, мир не ситуация после поражения. Это постпобедный мир. Нет ни у старших, ни у средних, ни у молодых желания от российских земель избавиться или в обмен на снятие санкций что-то уступить. У российского народа вполне себе государственный подход.

* принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации

Комментарии 1

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.