«Никаких особо революционных шагов новый папа римский предпринимать не будет, ведь такой огромный организм, как католическая церковь, нельзя непрерывно «вздрючивать», чем до этого занимался Франциск. Думаю, что Лев XIV знает о реальном положении католичества несколько больше и лучше, чем его предшественник», — говорит исследователь католицизма профессор Борис Филиппов. О том, как католицизм завоевывает мир и растет за счет демографического взрыва в Африке и Азии, почему из христианских церквей ушло 800 млн верующих, чем был экуменизм для покойного папы Франциска и что связывает с Чикаго папу Льва XIV, Филиппов рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

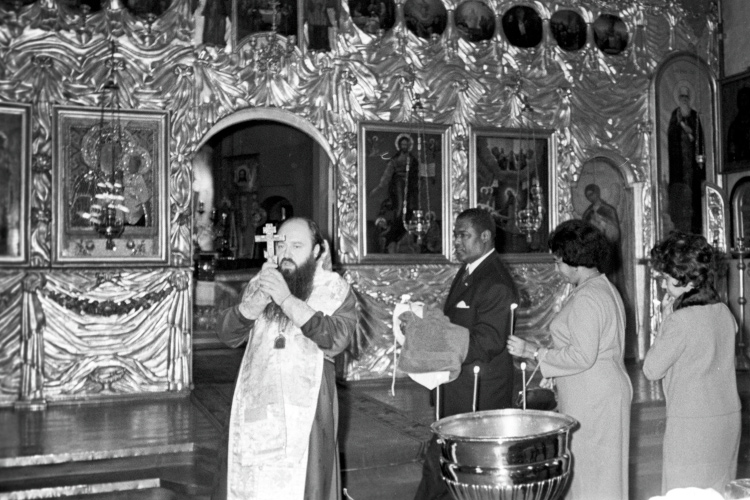

Борис Филиппов: «На самом деле мировая церковь — это, как мы понимаем, объединение разных культур и цивилизаций, разных народов, а также всевозможных языков и наречий»

Борис Филиппов: «На самом деле мировая церковь — это, как мы понимаем, объединение разных культур и цивилизаций, разных народов, а также всевозможных языков и наречий»

«Происходит трансформация католической церкви из западноевропейской в мировую»

— Борис Алексеевич, сегодня в Ватикане проходит интронизация нового папы римского Льва XIV. Какое наследие оставил ему папа Франциск и насколько оно новаторское?

— Начнем с того, что Франциск — это первый папа римский, который не просто является выходцем из Латинской Америки; можно сказать, что он первый папа, который был избран для глобальной церкви. Дело в том, что весь XX век и, соответственно, начало XXI столетия происходит трансформация католической церкви из западноевропейской в мировую. И эта трансформация происходит очень тяжело по одной простой причине: европейские католические священники, епископы, кардиналы и даже папы психологически еще не готовы к тому, чтобы их церковь стала мировой. Они видят мировую церковь просто как увеличенную западноевропейскую. А на самом деле мировая церковь — это, как мы понимаем, объединение разных культур и цивилизаций, разных народов, а также всевозможных языков и наречий.

— Разве в католицизме изначально не были заложены мировые амбиции? Мне кажется, что для Ватикана это вполне органично.

— Совершенно верно, но человеческое — всегда человеческое, и поэтому психологически католические служители не были готовы воспринимать мир шире привычного для них западноевропейского ареала. Скажем, накануне II Ватиканского собора папа Иоанн XXIII возвел в кардинальское достоинство первых неевропейцев (всего он возвел в кардиналы 52 человек, в том числе из Африки (Танганьика) и Азии (Япония, Филиппины), нарушив установленное в 1586 году папой римским Сикстом V ограничение, согласно которому число членов коллегии кардиналов не должно было превышать 70 человек, — прим. ред.).

Борис Алексеевич Филиппов — православный историк и политолог, исследователь истории католицизма и стран Восточной Европы, кандидат исторических наук, до сентября 2023 года профессор кафедры всеобщей истории исторического факультета и кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультетов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

После защиты диссертации в Ленинградском государственном педагогическом институте им. Герцена (1970) преподавал новую и новейшую историю в педагогических институтах Рязани и Орла.

1974–1991 — старший научный сотрудник отдела социалистических стран Института информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР.

1991–1994 — заведующий лабораторией русской школы как национальной в Институте национальных проблем образования при министерстве образования РФ.

С января 1995 года преподавал в ПСТГУ. Читал лекции по новой истории, спецкурсы по истории церковно-государственных отношений и истории взаимоотношений между Россией и Апостольским престолом.

Автор многочисленных публикаций по российской истории, католицизму, взаимоотношениям церкви и государства, проблемам национального образования. Автор статей для исторической энциклопедии «История России с древних времен до конца XVII века» (М., 2001).

Автор учебных пособий и книг: «Очерки по истории России XX века», «Путеводитель по истории России. 1917–1991», «Иоанн Павел II. Польша — политика» и др.

Этому предшествовали определенные процессы внутри католицизма. Сначала, на заре ХХ века, появляются первые священники из числа неевропейцев, затем — первые епископы и, наконец, в 1961 году — первые кардиналы. Тем не менее их готовят по европейским лекалам, поскольку в то время у всех пап и руководителей Римской курии превалировало европоцентричное сознание. Но вот в Рим в 2013 году пришел Франциск — человек из другой цивилизации, латиноамериканской…

— Хотя он итальянец по своему происхождению.

— Он происходил из семьи итальянских эмигрантов, но родился в Буэнос-Айресе, рос и воспитывался в многонациональной и многорасовой среде. И для него был совершенно непонятен раскол некогда единой христианской церкви. Это принципиальный момент.

Я в своих интервью часто рассказываю о том, как однажды в Иерусалиме, подойдя к храму, я повстречал не знакомую мне женщину. Не помню, почему я решил, что она знает русский язык, но обратился к ней с вопросом: «К какой деноминации принадлежит этот храм?» Она ответила: «Нас это не касается». Понимаете? Вот так и Франциск — он был человеком, которому искренне был непонятен раскол христианства на католиков, православных и протестантов. Поэтому он так всех напугал, включая руководителей церквей, в том числе и нашей, тем, что захотел быстрого объединения и восстановления христианского единства.

— Вы говорите о том, что ему обычно приписывали под именем экуменизма?

— Экуменизм — это прежде всего доктринальное согласование. А Франциск пришел и сказал, что богословие разъединяет. По его мысли, христиан должно главным образом интересовать то, что объединяет, — Евангелие.

«Что до Франциска, то он пришел в Ватикан из цивилизации, для которой, как он сам сказал, всякие расколы внутри христианства — это соблазны»

«Что до Франциска, то он пришел в Ватикан из цивилизации, для которой, как он сам сказал, всякие расколы внутри христианства — это соблазны»

— Из русских религиозных мыслителей к католицизму тяготели Петр Чаадаев и Владимир Соловьев. Последний даже считал, что ради единства христианства православная церковь должна пожертвовать своей самодостаточностью и войти в юрисдикцию Ватикана.

— Вообще Христос сказал: «Да будет все едино». Если взять историю, то до XV века, то есть до Ферраро-Флорентийского собора (в результате которого была подписана так называемая флорентийская уния) сознание единства существовало и в Русской православной церкви, и в католической церкви. А протестантов тогда попросту еще не было, понимаете?

Можно сказать, что раскол c православными, формально датируемый 1054 годом, западноевропейская церковь пережила сравнительно легко. А вот эпоху Реформации и внутренний раскол на протестантскую и католическую ветви — очень болезненно. До сих пор для Запада это незаживающая рана.

Что до Франциска, то он пришел в Ватикан из цивилизации, для которой, как он сам сказал, всякие расколы внутри христианства — это соблазны.

«Католики в США — это влиятельнейшая церковь. На минувших выборах они проголосовали за Трампа»

— Мы знаем, что латиноамериканская цивилизация пережила в ХХ столетии гонения на католиков и кровавые репрессии против них. В основном здесь отметилась Мексика. Эти события описаны в знаменитом и печальном романе Грэма Грина «Сила и слава». В Аргентине конфликт церкви с диктатором Хуаном Доминго Пероном был менее кровавым, хотя папа римский Пий XII в 1955 году отлучил Перона от церкви. Хорхе Марио Бергольо, будущий Франциск, родился в 1936 году и должен был об этом помнить.

— Между прочим, католиков преследовали примерно до середины 1930-х и в Соединенных Штатах Америки. Первым президентом, который, избираясь на второй срок, обратился к католикам за поддержкой, стал Франклин Рузвельт. После этого католическое сообщество Штатов начало голосовать за Демократическую партию. А в предшествующий период, особенно на переломе XIX−XX веков и далее, в США случались кровавые погромы против католиков, в том числе с участием организации ку-клукс-клан. Что до сегодняшнего дня, то теперь католики в США — это влиятельнейшая церковь.

— Да, к католикам себя причисляют одни из самых влиятельных представителей американской элиты. Католиком, к примеру, является бывший президент США Джо Байден и действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

— Я вам больше скажу: на минувших президентских выборах американские католики проголосовали за Дональда Трампа. И это произошло впервые за много десятилетий, когда ими был сделан выбор в пользу кандидата-республиканца. Рискну предположить, что для Трампа это имело немалое значение, ведь, если за тебя голосует такая большая и организованная религиозная община, как католическая, которая в США составляет около 25 процентов от всего населения, это существенно влияет на исход выборов.

Если же мы возьмем американский генералитет, то там (правда, я не знаю последних цифр) до 40 процентов генералов и адмиралов — католики. Для примера: когда при президенте Рональде Рейгане католические епископы Соединенных Штатов выступили против президентского плана звездных войн, то хозяин Овального кабинета откровенно испугался. Бывший директор ЦРУ даже полетел в Рим к папе, чтобы убедить римского понтифика отговорить епископов от занятия столь радикальной позиции. Ведь некоторые из католических иерархов призвали американских граждан не платить налоги, а военных — не выполнять приказы. Можете себе такое представить? И это очень серьезно напугало президента. Вот до какой степени в США влиятельна католическая община.

Папа Франциск и Дональд Трамп

Папа Франциск и Дональд Трамп

— Притом что изначально США — это все-таки «земля обетованная» для протестантизма. А как католикам удалось вырасти в такую влиятельную группу?

— За счет миграции. В последние десятилетия это латиноамериканская миграция. В XIX и XX веках были сильные миграционные потоки из Ирландии, Южной Германии, а затем из Италии.

— Поэтому Франциск восставал против миграционной политики Трампа?

— Да, безусловно. Ведь вся Америка — это страна эмигрантов. Впрочем, Франциск говорил не только о США, но и обращался к европейским странам, где, как мы знаем, эта проблема тоже стоит достаточно остро. Он периодически говорил: «Приготовьтесь к тому, что мигрантов станет еще больше. Научитесь с ними жить». Это была его принципиальная христианская позиция, притом что антимиграционные настроения набирают силу как в Новом, так и в Старом Свете. Мы видим наступление консерватизма с националистическим оттенком по всему миру. Это пугало Франциска, и это, кстати, пугает и действующего папу Льва XIV. Тем не менее католическая община США поддержала Трампа, видя в нем прежде всего представителя традиционалистской повестки.

Мы любим повторять, что мир сегодня вступил в эпоху турбулентности. И Франциск, который признал, что мир трансформируется, призвал церковь подготовиться к тому, что все вокруг меняется и что привычный мир, внутри которого мы выросли и сформировались, на наших глазах уходит в прошлое. Прежде католическая церковь была тем консервативным институтом, который служил психологической защитой для людей, страдающих от перемен и желающих найти надежное укрытие. Но при Франциске этот институт тоже начинает трансформироваться. Так что Хорхе Марио Берголью не только первый папа глобальной церкви, но и первый папа эпохи трансформации.

«Мы видим наступление консерватизма с националистическим оттенком по всему миру. Это пугало Франциска, и это, кстати, пугает и действующего папу Льва XIV»

«Мы видим наступление консерватизма с националистическим оттенком по всему миру. Это пугало Франциска, и это, кстати, пугает и действующего папу Льва XIV»

«Когда колониальные державы покидали свои бывшие колонии, католическая и протестантская церкви остались в этих странах как родимые церкви»

— А что такое католическая глобализация, о которой вы говорите (если будет уместно так назвать это явление)?

— Христос отправил своих учеников в мир, чтобы они провозглашали Евангелие всюду, впору это или не впору, чтобы проповедовали его на всех континентах и островах. Иисус говорит у Матфея: «Идите, научите все народы», а у Марка: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари…» Христиане знают, что до тех пор, пока Евангелие не будет донесено до всех уголков мира, Спаситель второй раз не придет. Поэтому христианская церковь по определению миссионерская.

Это первое. Второе: в конце XIX – начале XX века великие европейские державы завершили колониальный раздел мира. В школе вы наверняка учили, что этот процесс более или менее закончился к 1914 году. Так вот, за колонизаторами обыкновенно шли миссионеры. Но надо отдать им должное: они успели вовремя спрыгнуть с этого колонизаторского парохода и в конце концов перестали ассоциироваться с колонизаторами. Если вначале миссионерство и колонизаторство шли рука об руку, то в конце этого процесса миссионеры стали выступать в качестве защитников местного населения. И поэтому, когда к 1960 году стремительно пошла деколонизация, когда колониальные державы массово покидали свои бывшие колонии, католическая и протестантская церкви остались в этих странах как родимые церкви.

С этого времени у них появляются свои епископаты, проводятся епископальные конференции. Первая епископальная конференция состоялась в 1955 году в Латинской Америке, и с этого момента можно сказать, что католическая церковь начинает становиться глобальной. Хотя большинство епископов, миссионеров и священников в этих странах продолжали составлять европейцы. Однако постепенно их число уменьшается и местные церкви становятся национальными по своим кадрам.

Да, поначалу значительная часть епископатов, отправлявших своих студентов для обучения в Риме, сталкивались с тем, что в Ватикане им прививали европоцентричный взгляд на мир. А когда они сами открыли у себя семинарии и университеты в Африке, Азии и Латинской Америке, оказалось, что хотя они и ведут преподавание по европейским программам, но все же учат по-другому. Мы в точности даже не знаем как — вроде бы они употребляют знакомые слова и термины, но вкладывают туда «незнакомые» смыслы.

В свое время мне выпало быть аспирантом в Петербурге в Педагогическом институте имени Герцена. Так вот, в 1967 году, когда проходило международное совещание руководителей коммунистических и рабочих партий, научный руководитель (а он являлся специалистом по этой теме) мне сказал: «Борис, выяснилось, что все они говорят на одном языке, но смысл вкладывают разный». И вот с этим в настоящее время столкнулась католическая церковь.

— Но ведь точно такие же мировые амбиции есть и у православия, и у протестантизма. Скажем, у РПЦ за рубежом имеется множество экзархатов. Разве это не делает нас такими же «глобальными», как католиков?

— Сегодня православие — наименее миссионерская церковь, к сожалению. Миссионерский период у Русской православной церкви закончился к рубежу ХХ века, то есть еще до революции (одним из последних миссионеров был священник Тихон Шаламов, отец писателя Варлама Шаламова; за его деятельность на территории «русской Америки» Тихона Шаламова иногда называют «крестителем Аляски» — прим. ред.). Затем к власти в России пришли большевики, и миссионерство стало принципиально невозможным. Более того, оно было запрещено и уголовно наказуемо. Лишь сравнительно недавно РПЦ возобновила активное миссионерство, преимущественно в Африке.

Что касается протестантов, то они гиперактивны. Помнится, я читал лекции в университете во Владивостоке, ко мне в аудиторию пришли протестантские священники. Они внимательно меня слушали, а когда мне довелось с ними пообщаться, выяснилось, что они учились в Южной Корее и что там очень сильная протестантская церковь. Впрочем, католическая церковь там тоже чрезвычайно мощная.

Если говорить о том, где в «неевропейском» мире присутствуют сильные католические церкви, то следует прежде всего вспомнить об Азии, а это Вьетнам, Южная Корея и Индия. Впрочем, если во Вьетнаме и Корее католики — это значимое меньшинство, то в Индии, где католиков насчитывается несколько миллионов, это скорее ничтожная капля на фоне 1,5 миллиарда населения индийцев. Тем не менее Индия — один из главных поставщик католических священнослужителей для Европы и Америки.

Я бы сказал, что глобальность — это не амбиция, а долг, это норма для любой христианской церкви. Все христианские деноминации обязаны нести миссионерское служение. Так Христос заповедовал.

«Не совсем понятно, на каком же языке общались между собой кардиналы на конклаве»

— Когда мы говорим о глобальной церкви, то подразумеваем, что католики претендуют на то, чтобы занять место в Африке, Азии и других сравнительно новых для них ареалах? Или же Ватикану ни много ни мало нужен весь мир?

— Весь мир. Скажем, одна из характерных черт понтификата Франциска заключалась в том, что он назначал кардиналов из самых дальних и малопонятных географических точек, где при этом имелась хотя бы самая малая католическая община. Если раньше кардинал всегда являлся представителем могущественной местной католической церкви, то сейчас кардинальские биретты достались, к примеру, монгольскому епископу, а также бирманскому, шведскому епископам и так далее. То есть священнослужителям тех стран, где католиков minimum minimorum. Тем самым Франциск показал, что в Риме об этих общинах помнят и что сам папа о них не забывает.

Между прочим, в этом во многом заключается секрет нынешнего конклава, проходившего 7–8 мая этого года. Для участия в нем съехались назначенные за последние три года около 60 новых кардиналов, которые никакого опыта кардинальского не имеют и между собой не знакомы. Как выяснилось, у них даже общего языка общения нет. Я посмотрел справку: только 19 из 135 кардиналов, принявших участие в конклаве и приехавших из 71 страны, знают итальянский язык. Для 38 кардиналов английский язык — родной. Еще 50 кардиналов хорошо владеют им, а остальные плохо говорят по-английски. Поэтому не совсем понятно, на каком же языке общались между собой кардиналы на конклаве. Общеизвестно, что официальный язык католичества — латынь, но в качестве языка коммуникации он не годится.

— Ну да, латынь — это мертвый язык, богослужебный язык католической мессы.

— Безусловно. Поэтому с 1978 году существует такой новый институт, как предконклавные конгрегации, когда кардиналы собираются вместе для того, чтобы выяснить позицию каждого из них. На таких встречах далеко не все выступают, однако у всех есть право выступить, и на такой спич обычно отводится порядка трех-пяти минут. Каждый кардинал в своей речи может сказать, что он думает по поводу положения церкви и по поводу кандидатуры возможного папы.

В этот раз новостью предконклавных конгрегаций стало то, что кардиналы попросили дополнительное заседание. Они и так встречались практически каждое утро — скажем, было утреннее заседание на другой день после смерти Франциска и затем утром в канун конклава, но потом его участники попросили еще вечернюю встречу. Значит, они что-то недоговорили, и это «что-то» нуждалось в уточнениях.

Зато сам конклав, где, как мы уже сказали, присутствовало много новичков и при этом не было единого языка общения, всего за четыре голосования избрал нового папу — это вообще беспрецедентное чудо. Оно показывает, что на предконклавных конгрегациях кардиналы сумели между собой договориться. Подозреваю, что основным средством коммуникации все-таки стал английский. Возможно, это как-то повлияло на то, что выбор остановился на кардинале-полиглоте из США (новый папа Лев XIV, носивший до избрания имя Роберта Фрэнсиса Прево, говорит на английском, испанском, итальянском, французском и португальском языках и может читать на латыни и немецком — прим. ред.)

— Скажите, белый дым, который всем демонстрировали в знак избрания нового папы, — насколько это условность?

— Это чистая условность — знак для верующих, которые собрались на площади Святого Петра в ожидании решения конклава. Это сигнал к тому, чтобы звонили во все колокола и чтобы люди начинали радоваться. Мой бывший студент из Германии написал мне, что как только до немецких католиков дошла весть об избрании Роберта Фрэнсиса Прево, так тотчас же все церковные колокола принялись звонить.

«Это чистая условность — знак для верующих, которые собрались на площади Святого Петра в ожидании решения конклава»

«Это чистая условность — знак для верующих, которые собрались на площади Святого Петра в ожидании решения конклава»

— Хотя в Германии и других западных странах действует так называемый закон о тишине, разрешающий звонить во всю мощь лишь в самых исключительных случаях.

— Тут был случай поистине исключительный. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы повалил белый дым, а французский кардинал Доминик Мамберти провозгласил: «Habemus Papam!» — «У нас есть папа!»

«Прево не встречали миллионы верующих людей, не приветствовали президенты, ему не «впаривали» дутые цифры»

— Насколько новый папа Лев XIV будет способен продолжить «глобальную» линию Франциска?

— Во-первых, он миссионер, около 20 лет служил в беднейших районах Перу. Во-вторых, на протяжении 12 лет (с 2001 по 2013 год) Роберт Фрэнсис Прево являлся руководителем ордена августинцев, их генеральным приором. Это маленький католический орден, и в нем состоят лишь около 5 тысяч монахов. А раз он такой маленький, то отношения внутри ордена, скажем, более человечные, чем в иерархической церкви, где преобладают феодальные отношения. Те 50 стран, которые он при этом посетил, — это не визиты папы. Это визиты руководителя маленького ордена. Его не встречали миллионы верующих людей, не приветствовали президенты, ему не «впаривали» дутые цифры. Он знает, как все обстоит на самом деле.

Поэтому мы можем рассчитывать, что никаких особо революционных шагов он предпринимать не будет, ведь такой огромный организм, как католическая церковь, нельзя непрерывно «вздрючивать», чем до этого занимался Франциск. Думаю, Лев XIV знает о реальном положении католичества несколько больше и лучше, чем его предшественник. А то, что он по первому образованию математик, говорит о складе его ума.

Избранное им для ватиканского престола имя тоже свидетельствует о многом. Как говорится, nomen est omen — «имя говорит само за себя». В свое время Хорхе Бергольо тоже ведь принял очень красноречивое имя Франциск, которое недвусмысленно отсылало нас к фигуре святого Франциска Ассизского. Тогда многие увидели в этом знак, что церковь в кризисе и нуждается в восстановлении (во время молитвы Франциск Ассизский однажды услышал голос: «Разве ты не видишь, что обитель Моя разрушается? Поди же и восстанови ее»). Что до имени Лев, то предыдущий папа с таким именем, Лев XIII, правил в 1878–1903 годах и заслужил репутацию выдающегося реформатора. В частности, при нем у католиков появилась своя социальная доктрина. Значит, новый папа наверняка продолжит курс церковных реформ. Другое дело, что на этом пути он будет чрезвычайно осторожен.

— А какие отношения связывают Льва XIV с Дональдом Трампом, если связывают вообще?

— Прежде всего он критик Трампа — его антимиграционной политики. Ведь Чикаго, откуда родом Роберт Фрэнсис Прево, тоже эмигрантский город. Другое дело, что там в основном живут эмигранты во втором и третьем поколениях. Да и сам новый папа — потомок эмигрантов (его отец имел франко-итальянские корни, а мать — испанские — прим. ред.).

— В Чикаго, как известно, проживает крупная итальянская община.

— Более того, в Чикаго — самая большая в США польская диаспора. Можно сказать, это второй по величине польский город в мире.

«Мы можем рассчитывать, что никаких особо революционных шагов он предпринимать не будет, ведь такой огромный организм, как католическая церковь, нельзя непрерывно «вздрючивать», чем до этого занимался Франциск»

«Мы можем рассчитывать, что никаких особо революционных шагов он предпринимать не будет, ведь такой огромный организм, как католическая церковь, нельзя непрерывно «вздрючивать», чем до этого занимался Франциск»

— Почему вы говорите о том, что новый папа поостережется «вздрючивать» такой большой организм, как католическая церковь? Выходит, политика Франциска привела к негативным результатам?

— Когда Франциск пришел к власти, количество крещеных католиков уже составляло 1,3 миллиарда человек, понимаете? Это самая большая христианская церковь в мире. Более того, это растущая церковь, и, согласно последним замерам, цифра уже приближается к 1,4 миллиарда. Когда я только начинал интересоваться католицизмом, прочел книгу польского писателя Тадеуша Брезы «Бронзовые врата». Для меня она стала самой интересной книгой о католицизме, которую я когда-либо в жизни прочел. Она открыла мне, что такое Ватикан и как он работает. Тадеуш Бреза писал о 300 миллионах крещеных католиков и 300 тысячах священников — на тот момент так оно и было. Также он писал том, что Ватикан — лучшая с точки зрения управляемости фирма, куда американские бизнесмены специально ездят учиться искусству управления.

А ведь это была еще церковь европейская. Сейчас же она стала глобальной и неуправляемой. Потому что никто не знает, как управлять миллиардом, который продолжает увеличиваться.

Формально католическая церковь — строго иерархическая организация. Франциску было ведомо, что она в кризисе: здесь и финансовый кризис, и педофильские скандалы, и подорванная репутация и так далее. Но даже Франциск не представлял, насколько церковь стала неуправляемой. Те решения, которые принимаются Ватиканом, — зачастую хорошие и правильные решения — попросту не выполняются. Механизм разладился — хотя бы потому, что приобрел масштабы, при которых он перестал быть работоспособным.

Интересно, что одна из задач Франциска, ради которой его избрали, заключалась в том, чтобы он реформировал Римскую курию. Этого хотели от него кардиналы. Однако, когда Бергольо вступил на ватиканский престол, он увидел, что реформировать надо не курию. Масштабы реформ должны быть совершенно другими. Мне как-то довелось прочесть «утечку» из Ватикана — о том, как какой-то кардинал кричал на папу в доме Святой Марты (папской резиденции — прим. ред.): «Мы тебя избрали, чтобы ты курию реформировал, а ты церковь разрушаешь!» Он так орал, что это было слышно в коридоре. И попало на страницы прессы.

— Интересно, что этот кардинал имел в виду под разрушением церкви?

— Вероятно, то, что Франциск стал проводить синоды, к которым начал привлекать мирян, монахов, женщин-монахинь и прочих. Папа попытался понять, какую позицию занимает каждый верующий, в том числе и миряне.

Между прочим, на II Ватиканском соборе был создан новый католический институт — синод епископов, однако он сразу же стал формальным. 250 епископов, прежде чем приехать, должны были заранее предоставить курии тексты своих выступлений. Буквально как на наших советских партийных съездах. Им не разрешалось ничего обсуждать вживую. Какие-то элементы дискуссии допустил лишь папа Бенедикт XVI, и то лишь в последний день заседания синода. А до этого они месяц сидели, слушали чужие доклады и были лишены возможности выйти за пределы очерченной повестки. Однако именно этот формализм поломал Франциск. Перед каждым заседанием он распорядился рассылать вопросники, получить ответы на них, сформулировать резюме и затем обсуждать его на синоде.

Мой бывший студент и хороший мой друг присутствовал на одном из таких синодов, бывших в числе первых, и потом рассказывал, что Франциск приходил на заседания каждый день, молча сидел и слушал. Его интересовала настоящая позиция церкви, а не бумажная. Так он понял, что позиция епископов его не устраивает, ведь голосования показали, что ни по одному из обсуждаемых острых вопросов большинства достичь так и не удалось. Тогда он придумал (или же кто-то из близких ему посоветовал) синодальный путь, то есть опрос всей полноты церкви.

Конечно, миллиард и 300 миллионов вряд ли бы смогли целиком принять участие в обсуждении, однако были разосланы вопросы, и каждый приход, каждая епархия и епископат должны были их обсудить, а полученные результаты отправить в Рим. Франциск распорядился, чтобы к обсуждению проблем церкви привлекали всех, даже неверующих. Так вот, если итоги первого синода, на котором обсуждались собранные мнения, были опубликованы, то после второго синода, состоявшегося в 2024 году, ничего обнародовано не было — настолько разногласия оказались сильные.

Вот я вам сказал, что многие решения католического центра не выполняются. Почему? Да потому, что крещеных в католичество — 1,4 миллиарда, а католических священников — всего 407 тысяч. Соответственно, они не в состоянии даже причащать всю массу верующих, а они ведь должны их еще и окормлять.

Это огромная проблема, откуда взять новых священников. К примеру, в первый же год после избрания Франциска к нему из Латинской Америки приехал епископ, у которого была самая большая епархия в мире — то ли 800 квадратных километров, то миллион. И на всю эту территорию — 24 священника. «Ваше святейшество, — обратился этот епископ к Франциску, — разрешите рукополагать хороших женатых верующих».

Все мы знаем, что в среде католического священства действует целибат, то есть обет безбрачия. И сейчас это сильно мешает. При Франциске эту проблему обсуждали, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Быть может, у Льва XIV что-то получится? Хотя католические консерваторы стоят насмерть и грозят расколом, если вдруг будет введено в практику женское священство, как в протестантизме, или появятся женатые священники, как белое духовенство в православии.

Должен сказать, что женское священство не спасло англиканскую церковь и не спасает протестантские церкви. Причины кризиса более глубокие. Начался так называемый кризис ответственности: мужчины не хотят ничего на себя брать и держать за это ответ. Поэтому появилось такое количество бизнесвумен. Мужчины стали слабым полом, и церковь это почувствовала одной из первых. Молодые люди перестали поступать в семинарии, поэтому священников катастрофически не хватает во всем мире и во всех христианских деноминациях. Некому исповедовать и духовно окормлять.

Я сравнительно недавно читал интервью одного священника, который работает в Латинской Америке. Он сказал: люди простят священнику, если он не сможет помочь верующему, но не простят, если он откажется разговаривать. Огромную роль, как правило, играет то, что человека выслушивают. Франциск даже говорил по этому поводу, что католическая церковь должна стать «церковью слушанья». Священники должны перестать непрерывно проповедовать и читать нотации, а должны научиться слушать, прежде всего молодежь.

— Научиться слушать молодежь — это значит научиться слушать скептиков, разве не так?

— Да, слушать и попытаться понять, чего они хотят. Синодальный путь — это попытка услышать голос церкви. И даже если 100 миллионов верующих сразу приняли участие в обсуждении церковных вопросов, то это уже золотой запас церкви, это потенциальные кадры. Это люди, которые готовы обсуждать ситуацию, пусть критически, и готовы взять на себя ответственность. А без этого церкви нет. В противном случае она безликая и аморфная масса.

«В Италии, особенно в сельской местности, мафия фактически срослась с церковью»

— Если уж мы упомянули в нашем разговоре о Чикаго как о родине нового папы римского, то хочется спросить: а в каких отношениях католическая церковь состоит с итальянской мафией? Я знаю, что Ватикан даже пытался бороться с мафией. Каковы результаты?

— Знаете, в свое время мне повезло: я ужинал с отцом Бартоломео Сордже — бывшим главным редактором иезуитского журнала La Civiltà Cattolica («Католическая цивилизация»). И я его как раз спросил о борьбе с мафией, на что он рассказал о своем опыте борьбы с мафией на Сицилии. Его, кстати, именно в этом качестве в Москву и пригласили: чтобы он выступил перед депутатами Государственной Думы и поделился с ними опытом.

— Для России это очень актуально, как известно.

— Есть такой российский анекдот: «Батюшка, а если я вам дам миллион долларов, вы мне гарантируете место в раю?» — «Гарантировать не могу, но попробовать можно».

— Русскую мафию связывали с православной церковью определенные отношения, но это отдельная тема.

— Да. Так вот, в Италии, особенно в сельской местности, мафия фактически срослась с церковью, и потому это очень большая проблема. Так мне сказал редактор La Civiltà Cattolica Бартоломео Сордже. Дело в том, что в итальянской глубинке церковь, по сути, является единственным публичным институтом. Соответственно, место, которое тот или иной член локальной общины занимает в крестных ходах и католических мистериях, отражает его социальный статус. Сордже сказал об этом совершенно недвусмысленно: «Местного мафиози можно легко узнать: во время крестного хода он несет самую почитаемую икону».

Кроме того, криминальные боссы в Италии — люди весьма благочестивые. Они активные жертвователи и благотворители, и они же активные прихожане. С завидной регулярностью они исповедуются и причащаются. Давая поручения своим подчиненным, они нередко прибавляют: «Да хранит вас Господь», как это делал, к примеру, ныне покойный «босс боссов» сицилийской мафии Бернардо Провенцано. Что до местных католических священников, то они, как правило, предпочитают молчать о мафии или же вступают с ней в тесное сотрудничество. Случаи публичного разоблачения или осуждения мафиози чрезвычайно редки и рискованны.

О том, насколько бывают близки духовенство и мафия на самом высшем уровне, еще недавно свидетельствовало отмывание мафиозных денег через Ватиканский банк. Наружу это всплыло после скандала с крахом миланского Банка Амброзиано в 1982 году. В этом скандале оказался замешан и Ватиканский банк. Однако представители итальянского правосудия так и не смогли допросить руководство католического банка, ведь, как мы знаем, Ватикан пользуется экстерриториальностью.

Что до Франциска, то он сразу же, буквально с первого месяца своего правления, вступил с итальянской мафией в бой. Прежде всего он закрыл все мафиозные счета в Ватиканском банке и пригрозил мафии, что отлучит ее от причастия. Все ждали, когда же мафия убьет папу, но удивительно — никто из мафиози даже не пикнул. Это контрастировало с попытками Иоанна Павла II вести борьбу с криминальными кругами. Когда он только попытался это сделать, последовали взрывы в церквях Рима. То есть ему продемонстрировали, кто тут хозяин. Правда, Иоанну Павлу II удалось привести к раскаянию 600 человек из числа мафиози, но все же это мизер.

Митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов)

Митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов)

«Не атеисты стали уходить из церкви, потерявшие веру, а именно верующие. Сегодня их уже порядка 800 миллионов человек»

— В России католичество часто демонизируют. Еще со времен «Великого инквизитора» Федора Достоевского распространен взгляд на Ватикан чуть ли не как на прибежище антихриста, как на масонскую церковь, давно отпавшую от Христа. С чем это связано?

— Я уже говорил, что до Ферраро-Флорентийского собора в Русской православной церкви преобладало сознание единства. Страшный удар по идее этого единства и вообще по нашему отношению к католичеству нанесло Смутное время. С тех пор и буквально до середины 1970-х годов на церковном уровне никаких контактов с католиками у православных не было. А во всех семинарских учебниках сохранялось сугубо отрицательное отношение к католицизму.

Когда митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов) возобновил контакты с католиками, они были восприняты в штыки и православным епископатом, и тогдашним патриархом, и, соответственно, верующими. Так что изменение сознания происходит очень медленно как с той, так и с другой стороны.

Еще один важный фактор, о котором я хочу сказать. Социологи начиная с 1970-х годов обратили внимание на то, что из церкви стали уходить верующие. Не атеисты стали уходить из церкви, потерявшие веру, а именно верующие. Уйдя, они продолжали собираться между собой, читали друг другу Евангелие. Это было не что иное, как недоверие к институциональной церкви. Из этого недоверия по всему миру стали образовываться христианские кружки, которые по своей сути были внеконфессиональными. Это было явление примерно из того же разряда, что и папа римский Франциск. Не экуменизм, а снизу идущее объединение.

Этот процесс изначально был мировым. Новые общины складывались из верующих, которые покинули католическую, протестантскую или же православную церквь. Сегодня их уже порядка 800 миллионов человек! Для сравнения: христиан всех деноминаций — около 2,5 миллиарда. Это бурление происходит и сейчас, и даже социологи не могут сказать, во что это выльется. В этих общинах нет профессиональных священников и нет догматической строгости. Руководствуются Евангелием, идеал — раннехристианская община.

— Тогда это разновидность протестантизма, разве не так?

— Давайте без ярлыков. Я вам говорю о том, что растет сегодня внутри христианства. Когда я готовился к разговору с вами, то читал, что пишут немецкие и американские комментаторы в ответ на избрание папы Льва XIV. И я прочел очень интересную мысль: проблема современного христианства будет разрешена одновременно с разрешением проблемы священника. Изменится само его место в христианской общине. Вот от этого зависит будущее.

— Изменится его место в общине? То есть священник перестанет воспринимать мирян как простых статистов?

— Верно. Священник перестанет быть человеком, который определяет поведение прихожан. Ведь к чему мы привыкли? Чуть что: «Батюшка, благослови», — и кажется, что без этого и сделать ничего нельзя.

Знаете, около 10 лет назад я привез одного своего студента в Польшу, где существуют клубы католической интеллигенции. Он по моему совету писал дипломную работу на тему польских клубов католической интеллигенции. Я взял его с собой, чтобы он прочувствовал, что это такое. Мои польские друзья организовали ему встречу с дамой, которая в прошлом являлась одним из руководителей варшавского клуба католической интеллигенции. Так вот, он слушал-слушал и задал ей вопрос: «А какова роль священника?» Она удивилась: «Священник — это духовный отец, но он не вмешивается в повседневные дела». Для моего студента это стало шоком. Это и есть другое понимание священника. Сегодня это проблема номер один для католичества, да и не только для него. Думаю, если удастся разрешить эту проблему, то и отток верующих прекратится, и начнется приток новых священнослужителей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и папа римский Франциск

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и папа римский Франциск

«Католическая церковь растет прежде всего демографически — за счет демографического взрыва в Африке и Азии»

— Раз мы упомянули о Никодиме (Ротове), то оттуда легко провести «тропочку» к встрече на Кубе между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой римским Франциском в 2016 году. Скажите, эта встреча увенчалась какими-то практическими результатами?

— Последствия были только на бюрократическом уровне. Начались регулярные контакты между представителями Римской курии и Московской патриархии, но не более того. Некоторые контакты продолжаются и на обычном человеческом уровне. Скажем, община Святого Эгидия — очень влиятельная католическая миссионерская община — стала отправлять своих представителей в Россию, помогать деньгами и советами. Между прочим, одного из основателей этой общины Московская патриархия наградила орденами и издала две его книги. Но основную массу верующих это никак не затронуло. Хотя кто-то помнит о том, что Христос говорил: «Будьте едины».

Впрочем, большинство и в католической, и в православной церкви пока не готовы это принять. Легче сохранять многовековой раскол. К примеру, когда папа Лев XIII (был римским понтификом с 1878 по 1903 год — прим. ред.) попытался улучшить отношение внутри католической церкви к униатам, то есть к тем, кто присоединился к католичеству несколько веков назад, это было торпедировано, вызвало лишь недоумение и враждебность. В учебнике истории католической церкви я прочел, что это начинание было торпедировано прежде всего преподавателями семинарий. Папу Льва XIII считали масоном. Даже молились о смерти папы-масона.

— Да, нелегко римским папам. На них кричат кардиналы, а преподаватели семинарий молятся об их смерти… Спрошу у вас напоследок: если католическая церковь — это растущий организм, то что обеспечивает ему постоянный прирост?

— Католическая церковь растет прежде всего демографически — за счет демографического взрыва в Африке и Азии. По той же причине она сокращается в Европе и Северной Америке, поскольку там сейчас демографический спад.

— Если разочарование в священстве будет продолжаться и дальше, это вполне может вызвать новую волну Реформации, и не только в католичестве.

— Понимаете, Реформация произошла не потому, что священники плохо себя вели, а потому (у меня даже есть две статьи на эту тему), что наша религиозная жизнь подвержена волнам. Когда поднимается волна религиозности, то людей интересует только спасение души, больше ничего. Они не смотрят на то, как ведут себя священники, сколько они зарабатывают и так далее. На это не обращают внимания, потому что людей занимает более важное — спасение. Зато потом, когда начинается религиозный спад, все прежнее минусуется, всплывает и становится достоянием обсуждения.

— Сейчас мы на спаде, на ваш взгляд?

— Да, мы на спаде. Хотя буквально вчера прочел, что в США началось какое-то непонятное социологам движение — молодые мужчины стали возвращаться в церковь. Женщины из церкви бегут, а молодые мужчины возвращаются.

Впрочем, еще в 1980-х я видел, как люди переходили из одной деноминации в другую, из одного храма в другой — искали таким образом нужного священника, с которым можно разговаривать и которому можно довериться. Человеку ведь просто нужно поговорить о том, что его больше всего волнует. Если он этого не находит, то продолжает искать храм или деноминацию.

Комментарии 4

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.