«БИЗНЕС Online» продолжает, вдохновленный прошедшим в Казани фестивалем «Горький +», рассказ об известных русских писателях, поэтах и драматургах, чья жизнь так или иначе связана с нашим городом. В прошлый раз мы говорили о классиках XIX века, в этой статье расскажем о литераторах первой половины ХХ столетия. О том, как Максима Горького спас сторож-татарин, зачем Давид Бурлюк привез в Казань Владимира Маяковского и как Велимир Хлебников и Владимир Гиляровский сидели в казанских кутузках, — в нашем материале.

1. Петр Боборыкин (1836–1921)

«Два с лишком года моего казанского студенчества для будущего писателя не прошли даром; но больше в виде школы жизни, чем в прямом смысле широкого развития, особенно такого, в котором преобладали бы литературно-художественные интересы», — так описывает казанский период в своих мемуарах «За полвека. Воспоминания» драматург Петр Боборыкин. Он приехал в столицу Татарстана в 1853-м и учился на камеральном отделении юридического факультета Казанского университета. Сын нижегородского дворянина поселился на ул. Воскресенской, сегодня это Кремлевская (дом № 15/25).

Казанский университет, писал Боборыкин, привлекал его тем, что был символом «освобождения от запретов и зависимости жизни «малолетков», от «унизительного положения школьников», домашнего надзора. Это оказалось не так. «Но сразу после поступления, когда мы облеклись в желанную форму с треугольной шляпой и шпагой, встал перед нами полицейский надзор в виде власти инспектора, тогда вершителя судеб студенчества…» — передавал свои чувства писатель. Боборыкин в мемуарах также подробно описывает преподавателей и профессоров Казанского университета и то, почему некоторые вызывали у него неприязнь. Кроме худощавого «цивилиста», легендарного педагога Дмитрия Мейера. К нему Боборыкин относился с уважением. Не менее подробно описывал драматург, как посещал балы, в чьи дома был вхож и с кем флиртовал, как ходил в театры. В ноябре 1855 года Боборыкин уехал в Петербург.

2. Владимир Короленко (1853–1921)

Через Московский и Ново-Савиновский районы Казани проходит улица, названная в честь русского писателя и общественного деятеля Владимира Короленко. Он родился в Житомире в семье уездного судьи. Окончив гимназию в 1871 году, поступил в Петербургский технологический институт, затем перевелся в Московскую сельскохозяйственную академию. Там он участвовал в студенческом протесте против полицейских порядков, и его выслали из Москвы. С этого начинаются его скитания по тюрьмам и ссылкам. По пути в Сибирь летом 1880 года Короленко впервые побывал в Казани. В 1885-м, возвращаясь из ссылки, останавливался в нашем городе у своего друга Н. Анненского, где встретился и со своим братом Илларионом, тоже возвращавшимся из ссылки. По их совету Короленко уехал в Нижний Новгород, где устроился кассиром в пароходную компанию «Зенит», а затем управлял пристанью. Весной этого же года писатель стал сотрудничать в выходившем в Казани «Волжском вестнике», который в то время считался одной из лучших провинциальных газет.

В 1886, 1888 и 1895 годах писатель вновь побывал в нашем городе по делам редакции. В августе 1888-го с группой нижегородских сотрудников Короленко приезжал для организации общества писателей и журналистов Поволжья. В 1895 году побывал в Казани проездом в Елабугу и обратно в связи с нашумевшим мултанским судебным процессом (процесс конца XIX века над группой крестьян в Вятской губернии).

3. Владимир Гиляровский (1855–1935)

То, что писатель и журналист из Москвы Владимир Гиляровский отсидел ночь в казанской кутузке, известно давно. Но дело было не в бывшем участке на ул. Московской, который недалеко от центрального Колхозного рынка, а совсем в другом месте, рассказал казанский краевед Алексей Клочков, который и выяснил это, проведя целое расследование. И это не единственный сюжет, связывающий Гиляровского с Казанью. Например, в 1908 году вышел его путеводитель «Волга», изданный в Казани, дополнил доцент КФУ Айрат Бик-Булатов. В нем есть описание нашего города и приводятся полезные сведения для путешественников в Казань. К примеру, писатель отмечал, что проезд в вагонах электрического трамвая по Волго-Проломной линии через Адмиралтейскую слободу в город стоил первым классом 15 копеек, вторым — 5 копеек.

Третий эпизод связан с эпиграммой Гиляровского на одного «зловредного» казанского театрального критика. Вот цитата из нее: «Да, бывают иногда весьма неприятные положения! Вот, например, казанский театральный рецензент Веди Он (псевдоним Владимира Орлова — прим. ред.) один вечер был в положении весьма оригинальном. Дело в том, что в качестве театрального хроникера г. Веди Он пользовался бесплатным креслом в местном театре. Наконец, за неверный ли, или за очень строгий отчет, или за что иное, но дирекция театра решила уязвить рецензента и отнять у него право на бесплатное пользование креслом…»

4. Александр Амфитеатров (1862–1938)

Публицист, драматург и журналист Александр Амфитеатров первый раз в Казани оказался по неожиданному поводу. Дело в том, что после окончания юридического факультета Московского университета он решил стать… оперным певцом! Амфитеатров дебютировал здесь в партии Евгения Онегина осенью 1888-го и провел целый сезон (1888–1889) вторым баритоном, рассказывает Бик-Булатов.

«Накануне премьеры спектакля он писал жене о репетиционном процессе с Татьяной (А.Н. Мацулевич): „Дуэт наш производит на всех очень сильное впечатление — дал же мне Господь Татьяну с таким же здоровенным голосом, как и у меня, если не больше!“» — отметил Бик-Булатов, добавив, что местная пресса все-таки отозвалась негативно о дебютанте. Так, «Казанский биржевой листок» писал: «Г. Амфи (сценический псевдоним Амфитеатрова) располагает огромным по диапазону баритоном, но, к сожалению, совершенно не умеет управлять им. Его пение способно навести ужас. Это нечто грубое, дикое и свирепое до крайних пределов».

Несколько лет спустя, когда Амфитеатров сам стал журналистом и работал в самой популярной российской газете «Новое время», он «отомстил» негостеприимной Казани. Опубликовал фельетон о ней, когда путешествовал по Волге и заехал в наш город. Свои путевые заметки публиковал под псевдонимом Old gentleman. В фельетоне ругал он Казань за грязь и колдобины на дорогах, неухоженность пристаней. Но особенно обрушивается он на проект казанского общества в защиту несчастных женщин (проституток).

«Инициаторов проекта и ведшуюся в казанских газетах кампанию по учреждению такового общества Амфитеатров обвинил в пропаганде разврата. Он писал: „Разврат в городе дошел до таких широких размеров, что борьба с ним стала обязательною, насущною потребностью казанского дня, ознаменовалось учреждением нового общества защиты погибших женщин“», — приводит цитату Амфитеатрова эксперт «БИЗНЕС Online». Конечно, казанскими инициаторами двигала не склонность к разврату, а бесправное положение этих женщин, которые не могли уйти с постыдного промысла, не имевших работы, постоянного жилья. Им отказывали в медицинском обслуживании, они часто умирали, тем более среди проституток обнаруживалось много несовершеннолетних девочек. Открытие такого общества в Казани, которое должно было быть первым подобным в России, затормозилось на несколько лет, и Амфитеатров приложил к этому руку. Но самое забавное, несколько лет спустя он сам выступил поборником прав проституток. Его статьи 1904 года из цикла «О борьбе с проституцией» прогремели тогда на всю Россию.

5. Константин Бальмонт (1867–1942)

Визит поэта, переводчика и критика Константина Бальмонта в Казань состоялся в конце октября 1915-го в рамках большого турне. В письмах жене того времени поэт писал: «Казань и Саратов — два ярких пятна, два розовых цветника в саду. Мне радостно видеть размах моей славы и глубину влияния, работу этого влияния в отдельных сердцах».

Уже не в Казани, а в Уфе произошла встреча Бальмонта с татарским поэтом Сагитом Сюнчелеем, другом Габдуллы Тукая, и тот читал Константину Дмитриевичу свои переводы, рассказывает Бик-Булатов. «В биографическом труде Куприяновского и Молчановой „Солнечный гений“ русской литературы» записан эпизод: «В письме жене от 9 ноября 1915 года он сообщает, что к нему пришел молодой татарин Саахидо Сюнчелей („какой красивый звук“, — замечает он по поводу его имени с фамилией), заведующий библиотекой мусульманских книг. Он читал переводы стихов поэта на татарский язык, и Бальмонту интересно было слушать их звучание», — подчеркнул спикер газеты.

6. Максим Горький (1868–1936)

«Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно — в Казани. Казань — любимейший из моих университетов», — писал Максим Горький (Алексей Пешков) в автобиографической повести «Мои университеты» (1923). В столице Татарстана он прожил с 1884 по 1888 год. Алексей Максимович Пешков (Горьким он становится в 1892-м, когда подписывает так рассказ «Макар Чудра» в газете «Кавказ») приехал в Казань с мечтой учиться в университете. Эту мечту ему внушил (это описывается в повести) гимназист Николай Евреинов, происходивший из семьи обедневших дворян и живший как раз в Казани. У них и жил две недели 16-летний Пешков, приехав в город.

«Ни в какой университет он не поступает, у него было всего два класса Кунавинского ремесленного училища, — рассказала „БИЗНЕС Online“ заведующая музеем Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова. — Кроме того, тогда существовал циркуляр (закон) „О кухаркиных детях“, согласно которому людей из низких сословий не принимали в высшее учебное заведение, он просто бы не прошел». Чтобы не тяготить Евреиновых, продолжила собеседница газеты, Пешков уходит на пристани, скитается и пытается заработать на жизнь. Тогда начинаются его «жизненные университеты».

Он переезжает в «веселую» трущобу «Марусовку» на Рыбнорядской улице (сейчас это улица Пушкина, 11), устраивается на работу в крендельную пекарню Василия Семенова, после становится помощником пекаря в бакалейной лавке Андрея Деренкова — «обладателя лучшей в Казани библиотеки запрещенных книг» (так писал о нем Горький в «Моих университетах»). Ему нужно было «поспеть с корзиной булок к утреннему чаю студентов», которые он продавал им за «книжку» и «наличный расчет». Впоследствии Пешков примерит на себя множество профессий: конюха в цирке, дворника и садовника у генеральши Корнэ, портового грузчика. В этот период острее становится пробудившийся еще в Нижнем Новгороде интерес к бедноте. Он посещает ночлежку Журавлева, наведывается в бандитскую Мокрую слободу, которая располагалась напротив казанского железнодорожного вокзала. Здесь будущий писатель наблюдает быт и нравы местных обитателей, философствуют, «делает глубокие наблюдения».

К сожалению, с Казанью связан и самый страшный эпизод из жизни Горького — 19-летний Алексей попытался покончить с собой на берегу Казанки за оградой монастыря. Спас его сторож-татарин Мустафа Юнусов, вызвавший полицию, которая отправила пострадавшего в больницу. Собственно, это событие подвело черту под казанским периодом жизни Горького. В 1888-м он провел несколько месяцев в селе Красновидово Камско-Устьинского района, куда его пригласил казанский знакомый Михаил Антонович Ромась, но душевные раны Горького это не залечило. В том же году в конце лета на пароходе он уезжает в Астрахань.

Второй приезд Горького в Казань случился, когда он уже стал известным писателем, это были «гастроли» в рамках поездки по Стране Советов в 1928-м, добавила Гаврилова. «Тогда его приглашают в СССР, в советское правительство, он посещает многие города. На пути следования была и его духовная родина Казань, где он провел два дня, 3 и 4 августа. Посетил он тогда много, включая памятные места юности. Больше в Казань он не возвращается», — отметила заведующая музеем Горького и Шаляпина.

7. Михаил Осоргин (1878–1942)

Писатель, переводчик и журналист из Перми Михаил Осоргин бывал в Казани наездами в детстве, будучи гимназистом, у него даже есть несколько трогательных мемуаров о нашем городе. Но главный его вояж случился в 1921 году в статусе ссыльного. «Шла Гражданская война, и вообще в стране был бедлам. Во время его отправки к месту ссылки с ним были конвоиры. Но когда он разболелся, они, опасаясь эпидемии, отказались везти его дальше. Какими-то путями добрался он до Казани, все еще в статусе ссыльного, и здесь, несмотря на весь голод и тяжелые бытовые условия, провел 6 счастливейших месяцев», — говорит доцент КФУ Бик-Булатов.

В Казани Осоргин начал писать свой знаменитый роман «Сивцев Вражек», встретил казанскую поэтессу, в которую страшно влюбился, Веру Клюеву — будущего профессора-монголоведа, среди учеников у нее был будущий президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат. Осоргин называл ее «казанским Пушкиным». И даже много лет спустя, переехав в Париж, не обрывал с ней переписку. Шесть месяцев в Казани стали для Осоргина периодом самой бурной деятельности, он издавал здесь литературную газету «лишь с видимостью цензуры, при этом частную», рассказывает преподаватель КФУ.

«Ссыльный, я председательствовал на литературных беседах-митингах в Казанском университете, объявленном „свободной ареной“; получил бесплатно постоянное кресло первого ряда в местном театре (скорее всего, речь о Качаловском театре — прим. ред.), где режиссером был мой московский приятель, — писал Осоргин в своих мемуарах. — Нам удалось издать десяток номеров, в которых уже появились статьи московских писателей, мною приглашенных. Редактируя газету, я не подписывался и свое участие скрывал; но какой-то номер попал на глаза московских властей, и газету, конечно, прихлопнули — без личных для нас последствий».

8. Борис Савинков (1879–1925)

На счету ярого эсера, поэта и прозаика Бориса Савинкова несостоявшееся покушение на Николая II и борьба с большевиками. После поражения в Ярославском восстании против советской власти автор повестей «Конь бледный» и «Воспоминания террориста» не отчаялся и летом 1918 года направился в Казань, где на тот момент действовало отделение созданного им Союза защиты Родины и свободы (СЗРиС).

«В августе 1918 года он участвовал в Гражданской войне на стороне белых, состоял в отряде Владимира Каппеля. В районе Обсерватории был сделан отвлекающий рейд, в результате которого Каппель взял Казань», — рассказал краевед Леонид Абрамов. Красной армии тогда не помогли ни численное превосходство, ни артиллерия.

9. Демьян Бедный (1883–1945)

Настоящее имя поэта Демьяна Бедного — Ефим Алексеевич Придворов. Его в Казань «привели» войны XX века: Гражданская и Великая Отечественная, рассказала «БИЗНЕС Online» экскурсовод Яна Николюк. В 1918 году поэт участвовал в боях за Казань на стороне Красной армии и на фронте написал несколько стихотворений, посвященных городу. А его листовку «Под Казанью» («Привет»), написанную в одной из перестрелок, разбросали с аэроплана над городом и его окрестностями, а произведение «Проводы» («Как родная меня мать провожала») легло в основу одноименной песни на музыку композитора Дмитрия Васильева-Буглая. После освобождения от белогвардейцев у Бедного появились стихотворения «Казань» и «Казанским товарищам», марш «Красноармейская звезда», сатирическая басня-быль «Казанское чудо» и живописные строки:

«Товарищи, ура! Казань у нас в руках,

Играет солнышко на боевых штыках.

В груди у нас душа играет,

Белогвардейская вся сволочь удирает!»

Судьба привела Бедного в Казань во второй раз осенью 1941-го — его эвакуировали вместе с семьей. До весны 1942 года поэт жил на ул. Галактионовской, 17. По состоянию здоровья он не мог участвовать в боевых действиях, но был активным в общественной жизни, писал стихи и печатался в «Красной Татарии». «Устроился удовлетворительно. Со мною жена, дочь и теща. С питанием бывают заторы, но мы их преодолеваем, поскольку я для местных властей являюсь по старинке персоной: достаю кое-что, даже папиросы», — приводит Николюк слова автора.

В год 10-летия советской власти в Казани появилась улица, названная в честь поэта. Сейчас она находится в Вахитовском районе. Бедный сам ходил по ней во второй приезд.

10. Велимир Хлебников (1885–1922)

Для поэта и прозаика Велимира (Владимира) Хлебникова наша столица стала «городом юности» и во многом местом становления его личности. Как и Лев Толстой, Хлебников приехал сюда в 13 лет из Симбирска (Ульяновска) и пошел в 3-ю гимназию, которая располагалась в Катановском переулке — он тогда назывался Гимназическим. В разное время семья жила на улицах Тельмана, Калинина и Волкова. После гимназии в 1903 году писатель поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. Но, несмотря на любовь к «числовому языку», ему не было суждено окончить курс. Осенью 1903-го в Казани начались студенческие волнения, и Хлебников, будучи сторонником революционных движений, не остался в стороне. За участие в демонстрации его посадили под стражу на месяц в пересыльную тюрьму — сейчас здание находится на улице Батурина, 7а, под кремлевской стеной.

«Я часто спрашиваю участников экскурсии: как вы думаете, чем он занимался в заключении? Многие отвечают: писал стихи. Но нет, стены камеры были исписаны математическими примерами, поскольку на тот момент он увлекался точными науками… Выйдет он оттуда уже совершенно другим человеком», — добавляет автор проекта «Загадки Казани», экскурсовод и филолог Юлия Жизневская. В 1904 году Хлебников пробует себя в поэзии и даже отправляет пьесу «Елена Гордячкина» Горькому. Издать ее не издали, зато будущий писатель получает критику от уже знаменитого на тот момент Пешкова. Именно в Казани он набирается смелости, берет с собой буквально одну наволочку, куда складывает стихи, и уезжает покорять Северную столицу. В Петербурге он станет всем известным поэтом Велимиром.

11. Давид Бурлюк (1887–1967)

«А Казань, люльку своего искусства, я вспоминаю всегда с улыбкой», — писал поэт и художник Давид Бурлюк в мемуарах. Он учился в казанской художественной школе, которая на тот момент располагалась возле Лядского сада (сейчас это гимназия № 3 на ул. Горького). По словам казанского экскурсовода и филолога Жизневской, о школе Бурлюк узнал из газеты, когда жил у себя в имении недалеко от Симбирска, и уговорил родителей отдать его туда. Сам Бурлюк в 1899 году поселился в здании возле нынешнего Чеховского рынка вместе с другим студентом — внуком уже упомянутого писателя Сергея Аксакова Ермогеном Цитовичем.

«В воспоминаниях Бурлюк часто указывал, что столовая была не последним номером среди радостей жизни учеников казанской художественной школы. Часто они собирались вместе у кого-нибудь дома, делали наброски, спорили об искусстве», — поведала спикер. Именно здесь будущий футурист начинает создавать картины. Одну из них даже приобрел известный казанский архитектор Карл Мюфке. Обучение в Казани Бурлюк так и не завершил — уехал за границу. Зато вернулся в 1914 году и поучаствовал в скандальном выступлении футуристов в колонном зале дворянского собрания, том самом, где выступал Владимир Маяковский.

12. Игорь Северянин (1887–1941)

Поэт Серебряного века и крупнейший представитель русского футуризма Игорь Северянин также побывал в нашем городе в рамках «турне». Случилось это 9 марта 1916 года, тогда он выступал в зале Дворянского собрания. В одной из казанских газет, говорит Бик-Булатов, остался отзыв о том вечере, который приведен в монографии исследователя российского авангарда Андрея Крусанова: «Публика настроена весьма благодушно и охотно соглашается с желанием Игоря Северянина, чтобы ей были прочтены и автором некоторые произведения лектора Владимира Королевича, охотно и весело аплодируя ему, даже иногда давая ему реплики. Настроение, оставаясь благодушным, принимает несколько иронический характер, когда вступает сам Игорь Северянин, который безнадежно портит своею декламацией некоторые действительно поэтические произведения. Публике „занятно“, и она довольно дружно аплодирует, но, видимо, остается холодной к „новым течениям“». Очевидно, уязвленный нападками саратовских газет, по окончании вечера, давшего около 600 рублей выручки, Северянин «пожертвовал из сбора на нужды войны 15 рублей и передал их бывшему в наряде приставу».

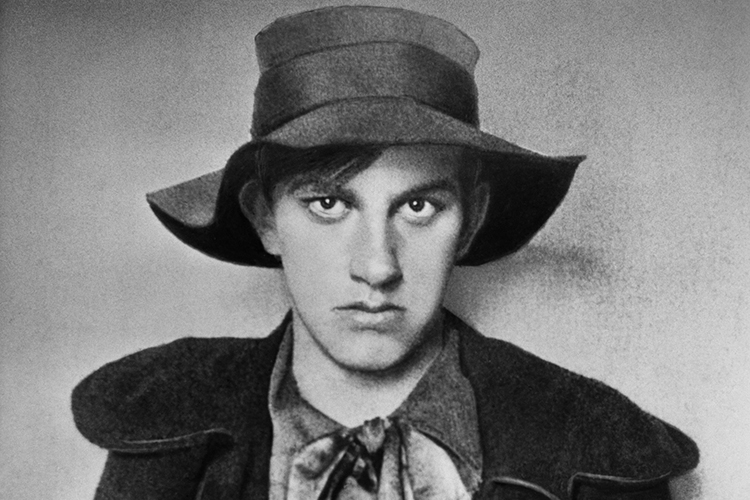

13. Владимир Маяковский (1893–1930)

«Когда у меня не будет ни копейки, я обязательно поеду в Казань», — писал Владимир Маяковский, побывавший сначала в столице царской губернии, а потом уже трижды в красной Татарии. Еще будучи молодым студентом, в 1914 году поэт приехал вместе с Бурлюком, взявшим юношу под крыло, и с «коллегами» читать лекции по новому движению в искусстве. Заселилась компания в гостиницу «Казанское подворье». «Жили они как молодежь, скажем так, вольготно. А выступали поэты в Дворянском собрании. Публика шла не столько слушать, сколько смотреть на живых футуристов», — рассказывала нашему изданию экскурсовод Мария Семкина. Как отмечала казанская пресса того времени, на встречу собралось столько студентов, что «яблоку негде было упасть». И они настолько горячо приветствовали поэта, что полицмейстер 6 раз прерывал выступление. Именно во время этого нашумевшего турне Маяковский впервые вышел в знаменитой желтой кофте, которая придала еще бо́льшую скандальность выступлению. Впоследствии в Казани даже появилось кафе под названием «Маяковский. Желтая кофта», ставшее площадкой для андерграундных музыкантов; сейчас там креативное пространство.

После Октябрьской революции Маяковский еще раз навестил Казань. В 1927 году признанный поэт трибун отправился в «волжскую эпопею» и заглянул в театр им. Тинчурина (тогда это был оперный театр). «И вот все ждут-ждут Маяковского, а его нет. И тут кого-то осенило, что Маяковский просто-напросто не может попасть в театр. И вот его на руках заносят. Потому что пробраться к нему не могли. Билеты все были проданы моментально. Люди даже просили разрешение под оркестровой ямой сидеть, чтобы послушать», — добавила Семкина. В Казани Маяковский наслаждался триумфом и, помимо театра, согласился выступить для студентов в актовом зале Казанского университета. Зал вновь был переполнен — поэт читал стихи, отвечал студентам на записки и привычно острил. В тот же год под впечатлением от встречи в его стихотворении «По городам Союза» появился «казанский» отрывок:

«Университет —

горделивость Казани,

и стены его и доныне

хранят любовнейшее воспоминание

о великом своем гражданине».

По некоторым источникам, в третий раз, в 1928 году, поэт выступил в здании Татарского государственного академического театра им. Камала, который тогда располагался на ул. Горького, 13.

Читайте также:

Комментарии 0

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.