«Если бы в Казани никогда не было исторически академии или семинарии, то сейчас ее точно надо было бы придумать», — говорят эксперты «БИЗНЕС Online» о перспективах возрождения Казанской духовной академии. В эти дни в столицу Татарстана прилетает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, для которого это уже четвертый Первосвятительский визит на казанскую землю. Но именно эта поездка, возможно, станет исторической. В программе главы РПЦ — праздничное богослужение, поездка в Челны и посещение воссоздаваемых корпусов Богородицкого монастыря, в которых планируют разместить в будущем духовную академию. Ряд предпосылок в пользу этого решения уже есть. Подробности — в нашем материале.

Казани повезло — глава РПЦ стабильно старается раз в два года порадовать местную паству своими визитами

Казани повезло — глава РПЦ стабильно старается раз в два года порадовать местную паству своими визитами

В Казань летит глава РПЦ

Уже завтра весь православный мир отмечает великий праздник в честь 446 лет со дня явления Казанской иконы Божией Матери — без преувеличения главной православной святыни Казани. Традиционно под Казанским кремлем состоится крестный ход, а в стенах воссозданного Казанского собора — праздничная Божественная литургия, на которую соберутся тысячи жителей и гостей столицы Татарстана. Для города этот день будет ознаменован еще одним важным праздником — в Казань с Первосвятительским визитом направляется патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Событие, о котором было объявлено еще пару месяцев назад, а подготовка началась и того раньше, для Казани далеко не рядовое. Предстоятель Русской православной церкви не так часто выезжает в регионы: одни епархии, бывает, ждут патриарха и пять лет, а другие — десятилетиями и все равно не дожидаются. Казани в этом смысле повезло — глава РПЦ стабильно старается раз в два года порадовать местную паству своими визитами. Первая такая поездка на казанскую землю состоялась в 2016 году, когда закладывался собор Казанской иконы Божией Матери. Потом патриарх приезжал в 2021-м, а в последний раз — в 2023-м по приглашению раиса РТ Рустама Минниханова на заседание группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Причем тот визит был практически четырехдневным, что довольно нехарактерно для подобного рода поездок.

Визиты патриарха Кирилла в Казань всегда наполнялись большими смыслами. Будь то закладка собора, его освящение или участие в международном форуме, опорном для России в ее выстраивании диалога с арабским миром, — все это в каком-то роде исторические события. А с какой целью приезжает глава РПЦ в Казань на этот раз? «В этом году исполняется 470 лет существования нашей Казанской епархии и 20 лет с возвращения в Казань чудотворной Казанской иконы Божией Матери», — говорил месяц назад митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Однако дело не только в памятных датах.

С большей долей вероятности патриарх Кирилл посетит обновленный храм в честь нерукотворного образа Спасителя, более известный как храм-памятник погибшим воинам на Казанке

С большей долей вероятности патриарх Кирилл посетит обновленный храм в честь нерукотворного образа Спасителя, более известный как храм-памятник погибшим воинам на Казанке

Цели визита

Визит будет как минимум двудневным. Во-первых, это участие в празднествах в честь Казанской иконы Божией Матери и совершение Божественной литургии в Казанском соборе. Еще ни один визит главы РПЦ на радость местной паствы не обходился без патриаршего богослужения.

Во-вторых, с большей долей вероятности патриарх Кирилл посетит обновленный храм в честь нерукотворного образа Спасителя, более известный как храм-памятник погибшим воинам на Казанке. Восстановительные работы начались на нем еще прошлым летом, и сейчас культовый объект находится в высокой стадии готовности. Буквально в середине июня освятили и установили на него крест. И подрядчик надеялся, что уж к 21 июля храм-памятник сможет предстать во всем своем благолепии: внутренние работы там были минимальны, по фасаду все уже завершали еще в июне, единственный оставшийся вопрос — по благоустройству прилегающей территории, за чем, сдается нам, тоже не станется. Показать патриарху Кириллу результаты по храму-памятнику — вопрос отчасти инспекционный, учитывая, что половину средств по просьбе патриархии выделили из федерального бюджета по программе «Культура России».

В-третьих, во вторник, 22 июля, патриарх отправится в Набережные Челны, где заложит камень в основание Воскресенского собора — будущего главного храма города.

В-третьих, главе РПЦ покажут результаты первого этапа по воссозданию корпусов Казанского Богородицкого мужского монастыря и храма Николы Тульского. Это те самые здания вокруг собора Казанской иконы Божией Матери, что много лет нуждались в реставрации и на которые лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выписывал миллиард. За здания взялись еще в прошлом году, а с особым усердием — уже в начале этого, планируя привести в порядок их внешний облик как раз к 21 июля. И глядя сегодня на результаты работ, следует констатировать, что «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова вновь преуспел. Корпусам вернули их исторический облик и даже отштукатурили внутри (хотя это уже второй этап работ), а над храмом Николы Тульского вновь засиял установленный в начале месяца крест.

Воссоздают монастырские корпуса, где в советские годы располагалась табачная фабрика, не только ради исторической справедливости, а вполне с практической целью. В них планируют разместить будущую возрождаемую Казанскую духовную академию. Об историческом здании на Арском поле, напротив «разгульного» «Корстона», где сейчас поселилась университетская клиника, в епархии уже и не мечтают. Но планы по возрождению академии это не отменяет. О них уже неоднократно заявлял митрополит Кирилл, а до него — владыка Феофан, одним из последних желаний которого было возродить не только Казанский собор, но и вдохнуть новую жизнь в местную духовную школу, оплотом которой является Казанская православная духовная семинария (КазПДС).

Воссоздают монастырские корпуса, где в советские годы располагалась табачная фабрика, не только ради исторической справедливости, а вполне с практической целью. В них планируют разместить будущую возрождаемую Казанскую духовную академию

Воссоздают монастырские корпуса, где в советские годы располагалась табачная фабрика, не только ради исторической справедливости, а вполне с практической целью. В них планируют разместить будущую возрождаемую Казанскую духовную академию

Впервые о таких планах митрополит Феофан заявил сразу по приезде на казанскую кафедру в 2015 году, подчеркнув, что это не должно быть быстро — семинарии (а именно на ее базе планируют возрождать духовную академию) нужно внутренне и содержательно дорасти до высшей школы. На том же со свойственной ему мудростью всегда стоял и владыка Кирилл. И уже прошло 10 лет. Доросла ли семинария до академии?

Строго говоря, да. В мае Священный синод разрешил открыть в семинарии аспирантуру. Мало кем замеченное событие имеет колоссальное значение — это смещает семинарию на высший уровень в системе российского образования. И так удачно открытие аспирантуры произошло за пару месяцев до нового исторического визита патриарха Кирилла в Казань, и так удачно оно совпадает со «сдачей» стен корпусов под возрождаемую академию, что все это невольно наталкивает на мысль: а не ради ли того и приезжает глава РПЦ?

Объявление первым лицом РПЦ с амвона воссозданного Казанского собора об открытии в Казани духовной академии было бы как минимум красиво.

Содержательно семинарию уже признали академией. Дело сталось за малым — прибить к двери красивую табличку. Вроде простое действие, но за ним скрывается еще целый ряд процедур

Содержательно семинарию уже признали академией. Дело сталось за малым — прибить к двери красивую табличку. Вроде простое действие, но за ним скрывается еще целый ряд процедур

Аргумент первый. У всего есть своя процедура

КазПДС сегодня единственная в стране семинария (из 39 существующих) с открытой аспирантурой. Хотя подготовка кадров высшей квалификации — это вообще прерогатива как раз духовных академий. Т. е. содержательно семинарию уже признали академией. Дело сталось за малым — прибить к двери красивую табличку. Вроде простое действие, но за ним скрывается еще целый ряд процедур.

Во-первых, решение о том, кому и как называться, принимает не столько патриарх, сколько Священный синод. Решение коллегиальное. И менять статус семинарии на академию — зона ответственности Синода, по крайней мере формально. Пока что такой вопрос, по нашим данным, не выносился на повестку ближайшего заседания.

Во-вторых, для того чтобы Синод мог принять решение об открытии в Казани академии, он должен удостовериться, что КазПДС имеет право так называться. «Мало разрешить аспирантуру, мало ее открыть — надо подготовить аспирантов, кандидатов, которые защитились бы», — говорит нам ректор КазПДС иерей Никита Кузнецов. Лучшим подтверждением права стать академией будет оценка первого выпуска аспирантов, качества их научных работ. А чтобы это произошло, нужно дождаться первого выпуска. И тут кроется третья загвоздка.

По факту осуществить первый набор можно будет только в следующем году. По закону, объявление приемных кампаний после разрешения об открытии аспирантуры семинария может сделать не раньше ноября. Т. е. формально первый набор аспирантов произойдет только с 2026/2027 учебного года. А потом еще три года обучения, сдача «госов», написание диссертаций и их защита. В результате первых выпускников по программам аспирантуры семинария получит только в 2029-м. Дальше — оценка их качества, обсуждение о переформатировании в академию, и только потом уже последует заветная отметка в журнале решений Синода. Причем для высшей школы еще не помешал бы свой диссертационный совет (первые защиты диссертаций в любом случае будут проходить на базе других духовных академий), для формирования которого также нужно показать результаты первого выпуска. Таковы общие правила, от которых, по словам наших собеседников, руководство РПЦ обычно не склонно отступать. Хотя исключения были.

Сильно подкупает в истории с возрождением уже Казанской духовной академии тот факт, что открытие аспирантуры в КазПДС прошло, как и в случае с СДА, при активной поддержке протоиерея Козлова

Сильно подкупает в истории с возрождением уже Казанской духовной академии тот факт, что открытие аспирантуры в КазПДС прошло, как и в случае с СДА, при активной поддержке протоиерея Козлова

Аргумент второй. Лоббирует тот, кто открыл Сретенскую семинарию

В 2021 году статус академии присвоили Сретенской духовной семинарии (СДА). Она стала первой духовной академией в России, сформированной в новое время, а также третьей академией в стране после Московской и Санкт-Петербургской. Те исторические духовные академии, которым не одна сотня лет, а Сретенская в каком-то смысле «новодел».

Смена статуса Сретенской семинарии была одновременно с открытием там аспирантуры в 2021 году. Т. е. первого выпуска перед присвоением статуса академии там никто не ждал. Во многом это лоббистская заслуга, конечно, основателя семинарии — митрополита Тихона (Шевкунова), известного «духовника Владимира Путина». В то время владыка Тихон как раз был наместником Сретенского монастыря. Плюс это заслуга протоиерея Максима Козлова — председателя учебного комитета РПЦ (это как министерство образования в РПЦ). Присвоение статуса академии как раз совпало с днями временного ректорства Козлова в Сретенской семинарии.

Другой вопрос в том, а что дало там открытие академии? Первый выпуск аспирантов СДА состоялся только летом 2024 года. Не беремся оценивать качество выпускников, общую заметность академии среди других духовных школ, но говорят, что именно после этого в РПЦ якобы решили не спешить с открытиями новых духовных академий, стремясь следовать именно процедурам. Но это лишь по слухам.

Сильно подкупает в истории с возрождением уже Казанской духовной академии тот факт, что открытие аспирантуры в КазПДС прошло, как и в случае с СДА, при активной поддержке протоиерея Козлова. По словам наших собеседников, председатель учебного комитета РПЦ весьма благосклонно относится к казанцам. Запуску аспирантуры предшествовали многочисленные плановые и внеплановые проверки со стороны учебного комитета Русской православной церкви. Из Москвы приезжали эксперты, которые проверяли и подсказывали, как правильно подготовить документы, выстроить учебную программу для будущих аспирантов и т. д.

Объекты показывают пока только с внутренней черновой штукатуркой, впереди — еще месяцы ремонта. И в Казанской епархии пока осторожно реагируют на вопрос о сроках финальной сдачи

Объекты показывают пока только с внутренней черновой штукатуркой, впереди — еще месяцы ремонта. И в Казанской епархии пока осторожно реагируют на вопрос о сроках финальной сдачи

Аргумент третий. Стены готовы, а за ними пока пустота?

Воссоздаваемые под академию монастырские корпуса в этом году не сдадут в том виде, чтобы в них можно было уверенно «заселяться». Оно и не планировалось. Речь пока шла только о внешнем этапе: стенах, фасадах, крыше и т. д. Хотя тот же сестринский корпус, по словам наших собеседников, находится чуть более в завершенном виде — просто там фронт работ был поменьше. А вот настоятельский корпус, не говоря уже о примыкающем к нему храме Николы Тульского, — там даже визуально проблем на старте было больше. Внутри, как в этом убеждался и наш корреспондент, пришлось демонтировать и выстраивать заново бо́льшую часть перекрытий.

Объекты показывают пока только с внутренней черновой штукатуркой, впереди — еще месяцы ремонта. И в Казанской епархии пока осторожно реагируют на вопрос о сроках финальной сдачи.

«Я думаю, что еще год, а может быть, и полтора, — говорит секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл (Корытко). — Вопрос о сроках много раз звучал, но до конца точно никто не может уверенно сказать. Думаю, храм Николы Тульского — это точно следующий год. Строители могут сделать и быстрее, но есть объективные сроки, технологии. Я не специалист, но надо понимать, что бетон застывает определенное количество времени, стены сохнут также не за один день. Когда все просохнет — заведут отопление, и там еще нужно, чтобы минимум полсезона отопительного постоять. И вот только после этого можно будет приступать к полноценным отделочным работам: иконостас, престол и так далее».

Помимо строительных работ в корпусах, уже сейчас готовятся элементы внутреннего убранства. Например, стандартное время изготовления иконостаса — 9–10 месяцев, роспись икон для храма — еще несколько месяцев. Чтобы не затягивать сроки, все делается, конечно, параллельно. Иконостас (он будет деревянным) изготавливают в шуйской мастерской (Ивановская область), иконы пишут в Пензе — те же мастера, что готовили иконы для храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории ДРКБ.

Особенность обучения в семинарии такова, что на деле магистранты и аспиранты — это уже вполне состоявшиеся взрослые батюшки, со своими приходами, семьями. Это они на бакалавриат поступают ни с чем в 18 лет, т. е., по сути, еще школьниками

Особенность обучения в семинарии такова, что на деле магистранты и аспиранты — это уже вполне состоявшиеся взрослые батюшки, со своими приходами, семьями. Это они на бакалавриат поступают ни с чем в 18 лет, т. е., по сути, еще школьниками

Аргумент четвертый. План работы будущей академии уже сверстан

Но это все вопросы, можно сказать, технические. Содержательно КазПДС уже фактически готова к приему первых аспирантов.

Это «теология» в трех своих ипостасях: теоретическая теология (это богословские науки: догматическое, основное богословие и т. д.), историческая теология (история Церкви, христианства в Казанском крае и т. д.) и практическая (литургика, каноническое право, миссиология и т. д.). Все три направления имеют свои образовательные коды и котируются в российской системе высшего образования. Плюс в КазПДС открывают еще четвертую программу подготовки аспирантов — богословскую. На выходе будут также кандидаты богословия, но котирующиеся уже только в рамках церковных учреждений.

Все аспирантура по теологии — это прежде всего подготовка ученых. Не священников — это задача бакалавриата. Не «высших» кадров в церковной иерархии, не архиереев, епископов или митрополитов (для них образовательного ценза, по сути, не имеется), а именно подготовка ученых богословов.

Так, когда еще готовились к ее открытию, уже расписали все учебные планы, продумали преподавательский состав, который частично будут привлекать и из других духовных школ. Своих ученых наставников в семинарии тоже хватает, там также есть и свои доктора, и кандидаты богословских наук. Плюс к занятиям уже привлекают светил науки вроде известного литургиста отца Михаила Желтова, российских религиоведов Романа Силантьева, иеромонаха Григория (Матрусова). Последние двое — одни из сильнейших в стране исламоведов. И они уже читают лекции в Казанской семинарии! Добавить к ним еще московских профессоров — получится мощнейший преподавательский состав духовной академии.

Плюс, по словам наших собеседников, уже поименно известен первый поток аспирантов. Как говорит ректор Кузнецов, когда пошла молва об открытии в семинарии аспирантуры, его телефон буквально разрывался от звонков желающих поступить на нее. Дело в том, что за почти 30 лет новейшей истории семинарии состоялось уже несколько выпусков. Не все из выпускников пошли дальше учиться: кому-то было далеко ездить в Московскую или Питерскую духовные академии, кто-то просто боялся «не потянуть» столичный уровень образования, а кто-то просто так сильно закрутился у себя в приходах, что как будто уже и не до учебы. А сейчас дают возможность повысить свою научную квалификацию практически на соседней улице — те, кто когда-то хотел писать диссертацию, воспрянули духом. Тем более владыка Кирилл только ратует за то, чтобы священники обучались, делая тем и определенные поблажки, освобождая от части службы на приходах, лишь бы «писались».

Причем многие из потенциальных абитуриентов уже имеют определенные наработки по своим научным работам. А это может позволить им защититься экстерном, не дожидаясь трех лет обучения. Так что первые защиты и выпуск аспирантов чисто теоретически могут состояться и раньше 2029 года — условно, весной 2027-го…

И пока с будущими аспирантами ведется подготовительная работа, в епархии уже продумывают планы по выстраиванию учебного процесса будущей академии. Когда дело дойдет до сдачи корпусов, всех семинаристов расселят. Бакалавры останутся в здании семинарии на улице Челюскина — там созданы хорошие условия для их обучения: тихий район, живой приход при семинарском храме, где воспитанники отрабатывают практически навыки священнослужителя.

Что же до магистрантов и новоиспеченных аспирантов, то они «отправятся» в Богородицкий монастырь. Храм Николы Тульского станет академическим — по размеру он почти как Казанский собор. Настоятельский корпус будет отведен под учебные классы, а сестринский — под общежитие.

Особенность обучения в семинарии такова, что на деле магистранты и аспиранты — это уже вполне состоявшиеся взрослые батюшки, со своими приходами, семьями. Это они на бакалавриат поступают ни с чем в 18 лет, т. е., по сути, еще школьниками. После пяти лет обучения (плюс один подготовительный год) им уже 23. Рукополагают в священников при безупречной успеваемости уже после третьего курса бакалавриата, отчего в магистратуру поступают уже готовые батюшки. После двух лет обучения им уже 25 лет, и многие, как правило, обзаводятся семьями. Поэтому будут ли будущие аспиранты жить в общежитиях — еще вопрос. Это будет больше касаться монашествующего духовенства, что без семей. Их да, определят в сестринский корпус, остальные же будут ходить на занятия «из дома». И плотность занятий в магистратуре такова, что она и не предполагает ежесуточного нахождения в учебных классах. У аспирантов учебный график еще свободнее.

Всего в состав первого набора аспирантов войдут около 10 человек (для сравнения: в Москве, по словам наших экспертов, набирают ежегодно по 5–7 человек). Учитывая, что все мотивированы, в Казанской епархии надеются на высокий процент дошедших до финала. Как показывает жизнь и опыт светских университетов, не все аспиранты выходят на защиты диссертаций. Кто-то взрослеет и теряет интерес к учебе, кто-то достигает своих целей уже по ходу обучения — например, досиживает до предельного возраста призыва в армию. Да, учеба в семинариях и духовных академиях дает отсрочки от армии.

Все обучение в семинарии бесплатно, за счет средств Казанской епархии, которой это обходится в копеечку. Когда семинария получила госаккредитацию, ей дали несколько бюджетных мест, которые финансируются за счет федеральных средств

Все обучение в семинарии бесплатно, за счет средств Казанской епархии, которой это обходится в копеечку. Когда семинария получила госаккредитацию, ей дали несколько бюджетных мест, которые финансируются за счет федеральных средств

Аргумент пятый. В чем ценность наличия своей духовной школы

Сейчас в КазПДС, по словам ректора КазПДС Кузнецова, обучаются порядка 80 учащихся семинарии. Из них на очном бакалавриате — 35 человек, на регентском отделении (готовят кадры для церковных хоров) — 16, остальные — учащиеся магистратуры. Основная функция семинарии — подготовка будущих священников. Если раньше в священники рукополагали людей без образования, то сейчас необходимо наличие минимум бакалавриата семинарии.

Есть два вида подготовки: входящие в систему гособразования и не совсем. Первое направление подразумевает получение в Рособрнадзоре аккредитации образовательной программы. У семинарии она есть по «Теологии» для бакалавриата и магистратуры. Магистерских программ две: «Православная теология: конфессиональное исламоведение» и «Православная теология: история Церкви». После обучения на выходе получаются теологи, или, простым языком, дипломированные священники с высшим образованием государственного образца.

А есть еще другая форма подготовки — по сути, обучение тому же самому, но уже без госаккредитации. Там также есть бакалавриат и магистратура. Но их готовят по образовательной программе без соответствующего кода профессии. На выходе — также дипломированные священники с высшим образованием, но не гособразца. Их дипломы тоже котируются, но только в рамках церковных учреждений.

У Казанской семинарии очень обширная заочка. На бакалавриате по такой форме (заочной магистратуры нет) учатся почти 150 человек. Раньше эта форма обучения создавалась для священников, кто рукополагался без образования (в советские годы и 90-е с этим были объективные трудности — прим. ред.). Теперь на заочку записываются зрелые семейные люди (среди них есть даже бизнесмены и госслужащие), кто решил связать свою жизнь с Церковью, «которые захотели не просто ходить в храм, а служить в нем» с перспективой получения сана. По словам ректора отца Кузнецова, на заочку приходят наиболее мотивированные будущие священники, отчего этой формой обучения в семинарии и дорожат.

Еще у семинарии есть направление допобразования. Это вечерние двух-трехгодичные курсы для мирян, кто приходит после работы познакомиться чуть ближе со Словом Божьим, чтобы быть помощником в своих приходах. На этом направлении учатся еще порядка 70 человек.

Все обучение в семинарии бесплатно, за счет средств Казанской епархии, которой это обходится в копеечку. Когда семинария получила госаккредитацию, ей дали несколько бюджетных мест, которые финансируются за счет федеральных средств. Но в денежном выражении это немного. Чтобы духовный вуз окупался, нужны сотни бюджетных мест.

Если верить опубликованному плану финансово-хозяйственной деятельности семинарии на 2025-й, ее содержание обходится в 52 млн рублей в год. Для бюджета Казанской епархии, уверяют наши собеседники, это весьма существенная сумма. Многие другие епархии сегодня оттого либо не открывают свои семинарии, либо вовсе отказываются от них — дорого. Хотя потребность в пополнении собственными кадрами никто не отменял. Тогда епархии, чтобы самим не нести затраты, направляют своих будущих батюшек на обучение к соседям. По сути, это форма целевого обучения священников, которые после семинарии обязаны вернуться к себе на родину. Нет, остаться в Казани можно, но только с письменного позволения своего правящего архиерея.

Особенность поступления в семинарию такова, что, помимо ЕГЭ, проходится еще ряд внутренних испытаний, среди которых собеседование и проверка на канонические препятствия (то, что может помешать при рукоположении, например наличие второго брака), а также спрашивают наличие рекомендаций или направлений от своего прихода или архиерея.

В КазПДС сегодня около 60% воспитанников как раз иногородние, оставшиеся — местные. Вычесть из них число тех, кто недоучится, откажется или не сможет быть рукоположен, — и вот, оно реальное количество свежих кадров для местных приходов. На деле это не такое уж и большое число.

Для понимания: сегодня только в Казанской епархии (а в Татарстане есть еще три — Альметьевская, Набережночелнинская и Чистопольская) трудятся около 260 священников. По словам наших собеседников, недокомплект батюшками только в Казанской епархии составляет порядка 30%. Особенно это касается сельских приходов, куда очень трудно «заманить» молодых священников, выпускающихся из семинарии. В результате нехватки кадров растет нагрузка на действующих батюшек, которые (особенно в районах и селах) опекают по два-три прихода. Такой разрыв сразу на несколько приходов может негативно сказываться на общем духовном окормлении.

Поэтому в Казанской епархии рассматривают вопрос содержания своей семинарии исключительно через призму инвестиций, прежде всего в собственные кадры. С открытием духовной академии, с ее «заселением» в обновленные корпуса, очевидно, размер этих инвестиций кратно возрастет, к чему в епархии, как показалось нашему корреспонденту, вполне готовы.

Открытие высшей духовной школы в Казани позволило бы поднять местное духовенство на совершенно новый качественный уровень

Открытие высшей духовной школы в Казани позволило бы поднять местное духовенство на совершенно новый качественный уровень

Аргумент шестой. Как академия поможет Казани

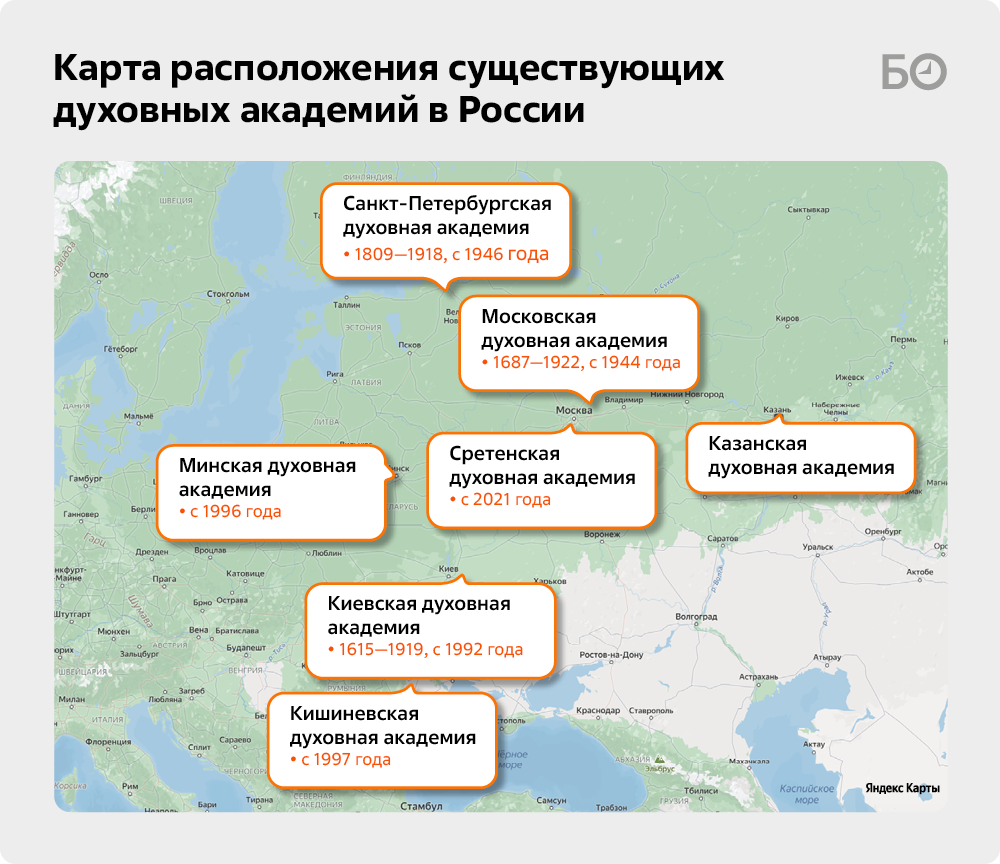

Казанская духовная академия — это еще один полноценный научно-образовательный церковный центр на карте России. Если нашей семинарии присвоят-таки статус академии, то она станет четвертой высшей духовной школой в стране и третьей среди исторических (если не брать в расчет Сретенскую академию), как и подобает третьей столице России. А если заглянуть в страницы истории, то по своей значимости и «крутости» Казанская академия была и вовсе второй в стране в рейтинге духовных школ, уступая только Санкт-Петербургу. К слову, именно ее окончил патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его предшественник Алексий II.

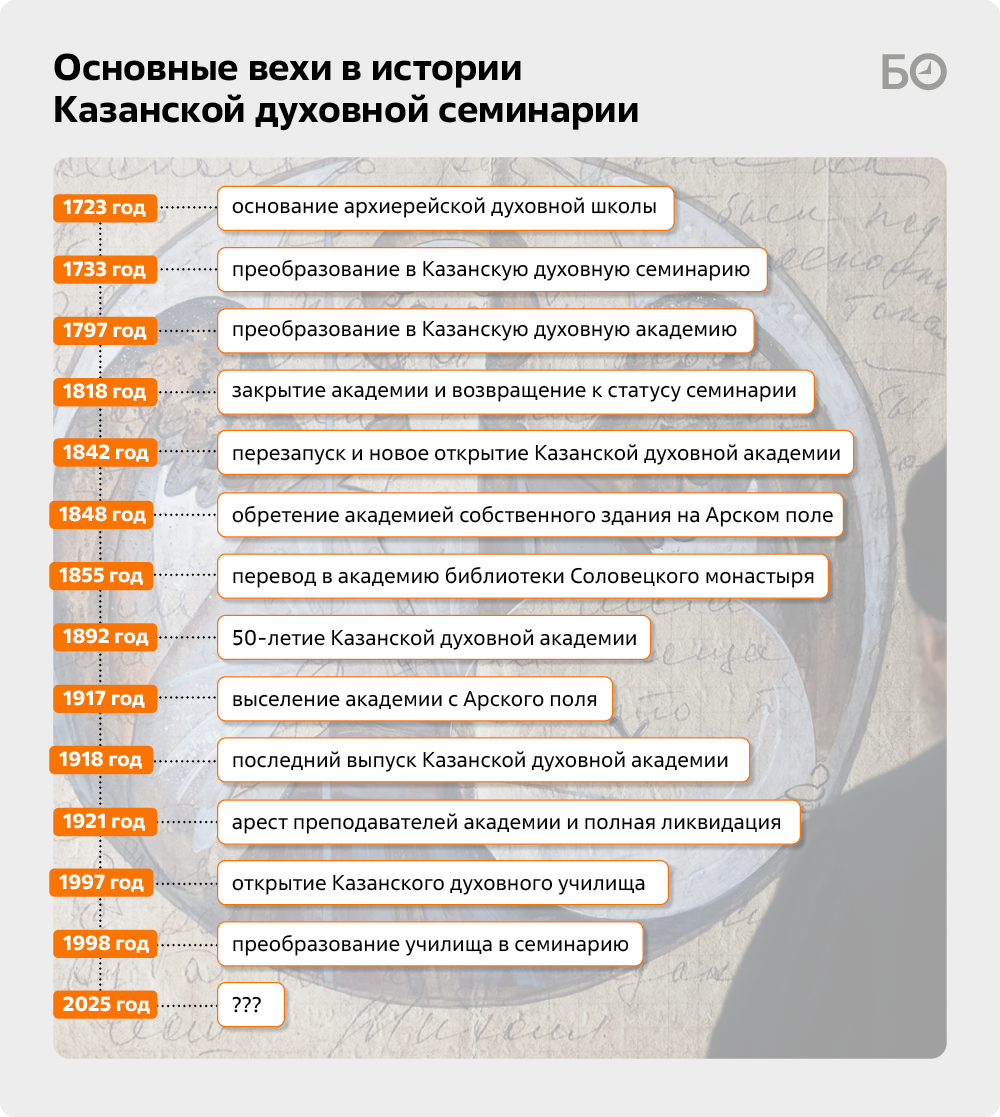

В 2023-м Казанская духовная семинария отметила свое 300-летие. Поэтому формально местной духовной школе сейчас 302 года, а это (на секундочку!) даже старше, КФУ (в 2024-м тому исполнилось 220 лет).

История семинарии в Казани начинается в 1723 году с архиерейской элементарной школы. В 1732-м она была преобразована в семинарию. За пример взяли Киевскую духовную академию, которая и отправила в Казань первых преподавателей. Помимо понятных преподаваемых дисциплин (вроде риторики, философии, богословия, истории и т. д.), воспитанников здесь учили также и татарскому языку.

В силу своего географического положения Казанская духовная семинария была главной кузницей священнических кадров в Поволжском регионе и далеко за Уральскими горами — просто ближе духовных школ не было. А это семинарию ставило на один уровень с существующими тогда духовными академиями в Москве и Киеве. По крайней мере, по значимости. Плюс Казанская семинария была одной из лучших и крупнейших — к концу XVIII века здесь насчитывалось порядка 600 студентов. Поэтому вопрос о переформатировании семинарии в Казани в академию встал очень быстро. В конце XVIII века стали звучать первые предложения. 18 декабря 1797 года Казанскую семинарию переименовали в духовную академию.

Вот только просуществовала она недолго. При императоре Александре I началась реформа церковного образования, вследствие которой Казань лишилась своей академии. Без достаточного финансирования после обстоятельной ревизии Синода в 1818 году академию решили закрыть. Есть мнение, что виной тому стала отчасти и откровенная зависть конкурирующих с Казанью других духовных школ.

Но потребность в просвещении и миссионерстве в данном регионе империи и далее на восток никто не отменял. Поэтому уже в 1830-е к вопросу об академии решили вернуться. Стараниями графа Николая Протасова этот статус местной духовной школе вернули — соответствующий указ вышел в 1842 году. Причем открыли тогда академию, не дожидаясь сдачи здания под нее (ничего не напоминает?). Сначала академия располагалась в Спасо-Преображенском монастыре в Казанском кремле, а когда здание на Арском поле закончили строить (только в 1848 году), переселили всех воспитанников уже туда.

С этого начался золотой век Казанской духовной академии, подарившей отечественной богословской науке немало известных имен. В их числе, например, Николай Ильминский — видный востоковед, просветитель кряшен и создатель целого ряда учебных пособий для татар на татарском языке. Или, скажем, миссионер и переводчик А. А. Бобровников, миссионер и исламовед прот. Е. А. Малов, исследователь отечественной словесности И. Я. Порфирьев, историк Знаменский, канонист И. С. Бердников, догматист Е. А. Будрин, философ и психолог В. А. Снегирев и т. д. Все они стали выдающимися учеными, прославившими казанскую богословскую науку на всю страну. Кстати, в Казанской духовной академии в одно время располагалась богатейшая и стариннейшая библиотека Соловецкого монастыря. Правда, после революции ее отсюда вывезли.

Тяжелые времена для академии начались после 1917 года. Ее выселили из здания на Арском поле, но учеба не заканчивалась — академию всячески пытались сохранить, но судьба была уже предрешена. Если открыть сонм новомучеников, то внушительная их часть будет связана с казанскими духовными школами — кто-то преподавал или был студентом. В 1921 году арестовали ректора академии и 20 преподавателей, академию ликвидировали.

Новую жизнь в местную духовную школу вдохнули в 1997-м, когда сначала в Казани открыли духовное училище, а через год его преобразовали в семинарию. А дальше современная ее история уже известна.

Открытие высшей духовной школы в Казани позволило бы поднять местное духовенство на совершенно новый качественный уровень. Понятно, что все хотят служить в столичных приходах, а не в какой-нибудь сельской глубинке в Сибири. Поэтому, скажем, Москва сегодня — это точка притяжения всех наиболее талантливых священнослужителей, отчего там якобы даже переизбыток кадров. Поэтому в столице действует негласное правило: «не ставить на городские приходы без хороших дипломов», минимум — магистерский, а лучше — с кандидатской богословской степенью. С открытием здесь духовной академии (да даже уже с одной аспирантурой) высока вероятность развития Казани по московскому сценарию. Высшая духовная школа станет «пылесосом», в хорошем смысле этого слова, для ценных ученых кадров.

На руку сыграет и большой процент иногородних воспитанников семинарии/академии, уезжающих после обучения в свои родные епархии, где они служат в приходах и, может быть, в воскресных проповедях с доброй памятью отзываются о столице Татарстана. «Нам радостно, что там тоже наши выпускники служат. Они помнят о своей духовной школе и распространяют такую добрую славу о Казани на свои близлежащие регионы», — говорит иерей Никита Кузнецов. В этом смысле семинария/академия хорошо рекламирует Казань.

К тому же это еще и «культурная прививка» для священнослужителей. Учеба в местной духовной школе — это одновременно еще и знакомство с казанскими святынями (а это повышение паломнического потенциала города) и традициями, как, например, распространение идеи межконфессионального мира, чем так славен Татарстан.

В местной духовной школе всегда уделялось пристальное внимание межкультурному и межконфессиональному диалогу. Именно поэтому сегодня КазПДС — единственная семинария в стране, где знакомят будущих священников с исламоведением

В местной духовной школе всегда уделялось пристальное внимание межкультурному и межконфессиональному диалогу. Именно поэтому сегодня КазПДС — единственная семинария в стране, где знакомят будущих священников с исламоведением

Аргумент седьмой. Казанская духовная академия нужна стране

Своя семинария в Казани была бы в любом случае, как и рано или поздно она бы превратилась в духовную академию. К тому всегда были свои исторические предпосылки.

В дореволюционные времена Казанский край считался опорным регионом для распространения православия на восток страны, восточными воротами всей Российской империи. Местные монастыри служили центрами миссионерства, просвещения (неслучайно первая полноценная духовная школа здесь зародилась именно в обители) и объединения. Первые результаты уже были зафиксированы в начале XVII века, во времена Смуты, когда местная элита, татарские князья, встали в один ряд под знамена Казанской иконы Божией Матери. Религия — это тоже инструмент мягкой силы в большой политике.

Именно поэтому в местной духовной школе всегда уделялось пристальное внимание межкультурному и межконфессиональному диалогу. Именно поэтому сегодня КазПДС — единственная семинария в стране, где знакомят будущих священников с исламоведением (да, подобное есть еще в Оренбурге, но там речь больше о направлении подготовки по межрелигиозному диалогу). В Казани ислам православными батюшками изучается более углубленно. Отсюда привлечение в качестве преподавателей и Матрусова, Силантьева, и тесные контакты с Болгарской исламской академией, КФУ и т. д.

Совсем недавно делегация КазПДС ездила в Иран, где удалось установить тесные контакты с фондом Ибн Сины (это что-то вроде иранского Россотрудничества — прим. ред.), сюда даже приезжал его президент Хамид Хадавимогаддам, а также «подружились» с Университетом аль-Мустафа (нечто вроде иранского аналога КФУ — прим. ред.). Персидские коллеги с исламоведческих кафедр проявили большой интерес к православным батюшкам из Казани. «Они много нас расспрашивали о православии, потому что у них очень мало источников и знаний об этом, очень сильно хотели восполнить этот пробел. А также говорили, что православие им интереснее изучать, потому что оно им ближе, нежели католичество», — рассказывает ректор КазПДС о недавней поездке.

«Это хорошая школа для подготовки специалистов по межконфессиональному миру и согласию. Мы говорим об этом, но не задумываемся часто, насколько у нас, в Татарстане, уникальный опыт, как им надо дорожить. А чтобы его сохранять, надо не только какие-то встречи проводить, нужно еще и научное взаимодействие, — считает Кузнецов. — Люди должны разговаривать на одном языке, в том числе в сфере теологии. Причина большинства конфликтов — элементарное невежество и отсутствие диалога».

Разворот на восток, контакты с арабскими странами — это общая тенденция всей текущей международной политики страны. Развитие академических, научных связей лишь одно из звеньев глобального процесса. Это прекрасно понимает и патриарх Кирилл, который своими визитами в Казань, становящимися регулярными, демонстрирует свою заинтересованность и вовлеченность в исламскую проблематику.

Именно поэтому при всех «но» все же целиком исключать возможность завтрашнего заявления об открытии в Казани своей духовной академии нельзя. Это может быть обусловлено не столько правилами и процедурами, сколько необходимостью политических жестов. Прекрасные отношения патриарха Кирилла с Миннихановым, межконфессиональный мир и баланс в республике, когда для православных делается ровно столько же, сколько для мусульман, — все это играет в пользу громкой новости завтра. А отметку в журнал решений Синода можно внести и потом.

Комментарии 149

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.