«Если эти заводы запустят раньше «Татнефти», то компании будет сложно выйти со своим продуктом на внутренний рынок, потому что потребность в стране будет закрыта на 100 процентов», — комментируют эксперты планы «Татнефти» по производству лимонной и молочной кислот, а также ксантановой камеди. Эти и другие компоненты, незаменимые как в сельском хозяйстве, так и в пищевой промышленности и даже в нефтедобыче, планируется производить на заводе по глубокой переработке зерна близ Нижнекамска. Нефтяники научатся «переваривать» по 500 тыс. т пшеницы в год, а на выходе получать 65 тыс. т готовой продукции. О том, где взять технологии для нового производства и почему важно беречься от пожаров, — в материале «БИЗНЕС Online».

На этот раз в «Татнефти» упор решено сделать на развитие биотехнологий, которые будут развиваться в тесной связке с агропромышленным комплексом

На этот раз в «Татнефти» упор решено сделать на развитие биотехнологий, которые будут развиваться в тесной связке с агропромышленным комплексом

Как «Татнефть» строит в Татарстане «Зеленые долины»

Пока нефтедобыча по целому ряду причин (ограничения ОПЭК+, санкции) находится на нисходящем тренде, «Татнефть» делает очередной подход к диверсификации своего бизнеса. На этот раз упор решено сделать на развитие биотехнологий, которые будут развиваться в тесной связке с агропромышленным комплексом — одной из немногих отраслей, которые в последние годы показывают развитие.

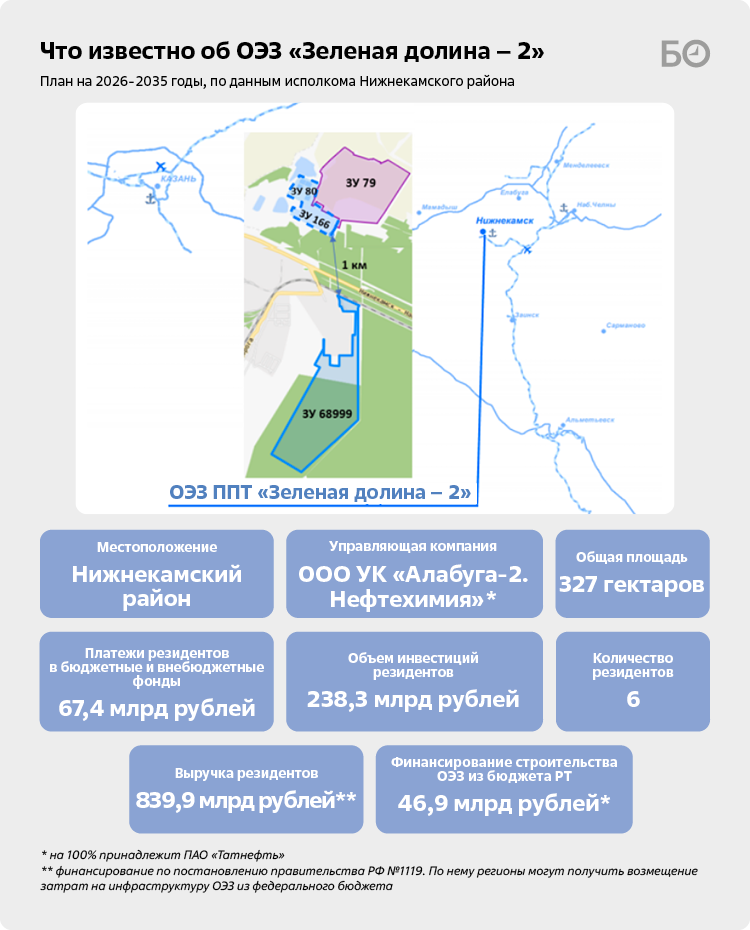

Во время июльского визита вице-премьера РФ Александра Новака в Альметьевск гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что уже подана заявка на создание ОЭЗ «Зеленая долина – 2» в Нижнекамском районе. Она призвана стать промышленным центром России по глубокой переработке зерна. Напомним, в июне глава правительства России Михаил Мишустин дал добро третьей в РТ особой экономической зоне — первой ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе. Площадка с заявленными инвестициями в 15 млрд рублей будет нацелена на переработку льна и хлопка. А в апреле премьер-министр республики Алексей Песошин утвердил стратегию развития биотехнологий в Татарстане до 2035 года. Так что, очевидно, инициатива нефтяной компании — это согласованная с властями и долгосрочная история.

Правда, из-за того что в столице нефтехимии РТ уже действует ТОСЭР (в одном населенном пункте не может быть одновременно и ОЭЗ, и ТОСЭР), целый «кусок» города площадью 171 га уйдет в состав Простинского сельского поселения. Т. е. формально адресом «прописки» новой ОЭЗ станет село Прости с численностью населения 645 человек, широко известное разве что незаконной свалкой покрышек и резины, которую, впрочем, успешно рекультивировали несколько лет назад. Ну а теперь похорошевшее село ждем в числе лидеров по объемам инвестиций на душу населения.

Инициативу по созданию новой ОЭЗ 17 июля уже одобрили депутаты Госсовета РТ. Любопытную информацию удалось почерпнуть из презентации главы района Радмира Беляева. Общая площадь «второй» «Зеленой долины» составит 327 га (почти в 20 раз больше первой очереди), 6 резидентов вложат в проекты 238,3 млрд рублей (59,8 млрд рублей — собственные средства) и создадут 1,8 тыс. рабочих мест. С 2026 по 2035 год они заплатят в бюджеты разных уровней 67,4 млрд рублей. При этом бюджет республики раскошелится на 46,9 млрд рублей, чтобы построить инфраструктуру для ОЭЗ. Финансирование будет вестись по постановлению правительства РФ №1119. По нему регионы могут получить возмещение затрат на инфраструктуру ОЭЗ из федерального бюджета. Управляющей компанией выступит ООО УК «Алабуга-2. Нефтехимия» (на 100% принадлежит «Татнефти»).

Почти половину от запланированных инвестиций — 132 млрд рублей — осуществит сама «Татнефть». Комплекс глубокой переработки зерна (ГПЗ) и производство метионина займут 171 га в лесном массиве Бикляньского лесничества. Будущий кластер расположится рядом с другим активом компании — АО «Нижнекамсктехуглерод».

Судя по стратегии, только на создание ГПЗ у нефтяников уйдет 85,3 млрд рублей, следовательно, вложения в производство метионина могут составить 46,7 млрд рублей. Стратегически важные для развития животноводства проекты находятся под патронажем минсельхоза РФ. Предполагается, что они запустятся в IV квартале 2027 года. В начале июля, как писал «БИЗНЕС Online», проект прошел историко-культурную экспертизу.

Глубокая переработка зерна снимет излишки сырья с рынка и поддержит цены на приемлемом уровне. Главный затык — высокая стоимость проектов (речь о десятках и десятках миллиардов рублей). В итоге все ранее даже анонсированные проекты в РТ упирались в отсутствие желающих проинвестировать.

Так, в свое время «Нэфис Косметикс» планировал возвести завод по глубокой переработке зерна с объемом переработки свыше 1 млн т в год. На заводе собирались производить биоэтанол, крахмал, глюкозу и протеин, а также барду и отруби (компоненты для животноводческих кормов).

В Лаишевском районе совместно с китайскими партнерами хотели построить сельскохозяйственный парк «Сяосян-Волга» по глубокой переработке зерновых культур объемом 300 тыс. т в год, на выходе должны были получаться зерновой белок, масло зародышей пшеницы, растительная глюкоза, зерновые сиропы.

ООО «Пектин» анонсировало создание биозавода по производству строительных полимеров в Буинском районе. Компания «Грано Групп» планировала построить в Альметьевском районе завод по глубокой переработке зерна, а производить мальтозную патоку, комбикорм, ржаной солод и глюкозно-фруктовые сиропы. Фирма «А-Стар» хотела создать производство крахмалопродуктов из пшеницы в ОЭЗ «Алабуга».

Один из самых громких проектов заявляла некогда «Татнефть» — она собиралась перерабатывать зерно на топливный этанол и использовать его в производстве бензинов в качестве добавки к моторному топливу. Подобным проектом интересовался и ТАИФ, но даже таких гигантов нефтехимии отпугнула его высокая цена — 22 млрд рублей при мощности переработки зерна в 1 млн тонн.

В «Татнефти» не ответили на запрос нашего издания. В пресс-службе минпромторга РФ нам рассказали, что в настоящее время специалисты компании занимаются сбором данных для базового проектирования, проводят маркетинговые исследования и разрабатывают технико-экономические обоснования.

Нужно сказать, что глубокая переработка зерна — давняя мечта министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова, которая до сих пор так и не может осуществиться

Нужно сказать, что глубокая переработка зерна — давняя мечта министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова, которая до сих пор так и не может осуществиться

Снять «логистическое проклятие» с Татарстана

На заводе ГПЗ «Татнефть» будет перерабатывать 500 тыс. т пшеницы 3-го и 4-го класса. Эти объемы республика готова предоставить нефтяникам, перенаправив часть экспортных поставок на внутренний рынок РТ, объяснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе минсельхоза Татарстана. Всего в 2024 году в регионе было собрано 2,2 млн т пшеницы, при этом на экспорт из республики ежегодно вывозится порядка 300–350 тыс. тонн. Кроме того, в проекте готовы участвовать производители зерна из соседних регионов — Башкортостана, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей и Удмуртии.

Нужно сказать, что глубокая переработка зерна — давняя мечта министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова, которая до сих пор так и не может осуществиться. Основная причина — дороговизна таких проектов. «Несмотря на актуальность, эти проекты не реализуются. Основная причина — отсутствие инвесторов и большие капитальные вложения, достаточно долгий срок окупаемости, отсутствие целенаправленных инструментов господдержки», — сокрушался он на одном из совещаний.

На свои внутренние потребности (животноводство, производство спирта, хлебопечение, пищевая промышленность) Татарстану достаточно порядка 3,5 млн т зерна в год, так что в случае большого урожая в республике (до 5–6 млн т в год) образуется переизбыток зерна, который бывает очень сложно куда-то продать за достойную цену, из-за чего стоимость падает. У региона нет своего выхода к морским портам, через которые преимущественно реализуется зерно из РФ, а везти его через всю страну на автомобильном транспорте или по железной дороге слишком долго и дорого. Так что расположение РТ в самом центре России, которое по многим другим параметрам является преимуществом, для зерновиков становится своего рода «логистическим проклятьем».

Выход здесь только один — налаживать переработку зерна внутри республики. Неслучайно тема глубокой переработки зерна стала основным лейтмотивом новой стратегии развития АПК Татарстана до 2030-го. В числе задач в ней обозначено создание мощностей по глубокой переработке 1 млн т зерна. РТ с ее активной агропромышленной политикой легко могла бы отправлять такое количество «хлеба» на глубокую переработку.

Если в случае с переработкой зерна речь идет именно о биотехнологиях (потому что сырьем выступает возобновляемый природный ресурс), то производство метионина — это чистая химия. Он образуется путем синтеза нефтехимического сырья. Видимо, проекты объединили в один комплекс, потому что на выходе получается один продукт — аминокислоты (об этом дальше).

Итак, ключевое сырье при получении метионина — пропилен и сероводород. Оба «непростых» компонента есть в производственной цепочке ТАНЕКО. НПЗ начал впервые получать пропан-пропиленовую фракцию в 2021 году, запустив установку каталитического крекинга за 21 млрд рублей. В конце 2024-го на нижнекамском предприятии запустили новую установку, которая увеличит объем извлечения сероводорода.

«Пропилен еще как-то где-то можно покупать, а вот сероводород сложно и найти, и транспортировать», — говорит наш эксперт в отрасли. Собственное нефтехимическое сырье может стать одним из «мускулов» нового инвестпроекта «Татнефти».

Проект очень важен с точки зрения замещения импорта критически важных кормовых ингредиентов

Проект очень важен с точки зрения замещения импорта критически важных кормовых ингредиентов

Импортозамещение незаменимых аминокислот

В России действует порядка 22 предприятий по переработке зерна с совокупной выручкой 182 млрд рублей в год. Они перерабатывают 2,5 млн т сырья. Так что «Татнефть» с заявленным объемом в 500 тыс. т сразу станет одним из крупнейших игроков на рынке, поделился с «БИЗНЕС Online» президент ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Олег Радин. Сопоставимые масштабы пока только у ООО «Каргилл» в Тульской области.

«При этом „Каргилл“ выбрал продуктовую линейку в виде сахаристых крахмалопродуктов. В частности, это глюкозные сиропы, глюкозно-фруктозные сиропы с различной степенью сладости, крахмалы и сопутствующие продукты: пшеничный глютен, отруби пшеничные. Если мы говорим о проекте „Татнефти“, то команда ориентируется прежде всего на производство продуктов биотехнологии, а это однозначно сложнее», — убежден эксперт.

Будущий завод «Татнефти» станет выпускать более 65 тыс. т готовой продукции. Всего отечественные предприятия – переработчики зерна в 2024 году произвели 1,7 млн т компонентов. Со стороны кажется, что татарстанские объемы — это капля в море, но нужно учитывать, что в основном отрасль выпускает базовые продукты типа крахмала и глютена, нефтяники же нацелились на более технологичные и высокомаржинальные продукты, большинство из которых не производится в России вообще.

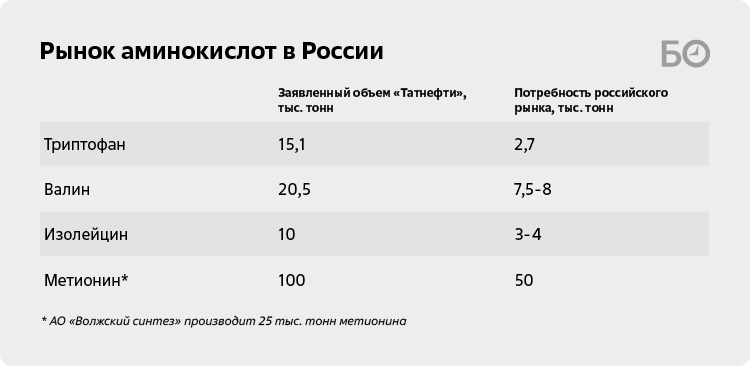

Итак, самый большой объем — 45,7 тыс. т — придется на незаменимые аминокислоты. Это триптофан (15,1 тыс. т), валин (20,5 тыс. т) и изолейцин (10 тыс. т). Аминокислоты — важнейший элемент в кормах для сельскохозяйственных животных. О полноценности кормового протеина судят по соотношению в нем аминокислот, главным образом незаменимых. Включение в состав корма аминокислот может оказать благотворное влияние на здоровье поголовья: улучшить аппетит, увеличить массу тела, снизить стресс. Из продуктов микробиологического синтеза в России выпускают только лизин в объеме до 140 тыс. т в год. Его производят ЗАО «Завод премиксов №1» (Белгородская область) и АО «Аминосиб» (Тюменская область).

«Заявленные [«Татнефтью“] аминокислоты на данный момент не производят в России, их на 100 процентов импортируют, поэтому проект очень важен с точки зрения замещения импорта критически важных кормовых ингредиентов. Насколько известно, потребление изолейцина в России составляет 3–4 тысячи тонн в год, валина — 7,5–8 тысяч тонн в год», — указал Радин. По данным на 2022-й, потребность российского рынка в триптофане оценивалась в 2,7 тыс. тонн.

Как видно, проект «Татнефти» с лихвой покроет внутренний спрос на незаменимые аминокислоты. «У указанных продуктов есть экспортный потенциал в связи с их высокой потребностью на мировом рынке и большим опытом наработок в традиционных процессах биотехнологии в России в рамках академических учреждений, вузов и отраслевых НИИ», — указал директор Института пищевых производств и биотехнологии КНИТУ-КХТИ, заведующий кафедрой промышленной биотехнологии профессор Александр Сироткин.

Ксантан используют, например, в пищевой отрасли для гелеобразования (джемы, фруктовые начинки) или в качестве загустителя (соусы, супы)

Ксантан используют, например, в пищевой отрасли для гелеобразования (джемы, фруктовые начинки) или в качестве загустителя (соусы, супы)

Ксантановая камедь — для собственных нужд нефтяников?

Еще 20 тыс. т в структуре готовой продукции с завода по глубокой переработке зерна придется на ксантановую камедь (ксантан). Данный биополимер используют, например, в пищевой отрасли для гелеобразования (джемы, фруктовые начинки) или в качестве загустителя (соусы, супы). В косметической промышленности это увлажняющий и закрепляющий агент. Но 80% применения приходится на нефтесервис — камедь помогает улучшать качество очистки скважин и увеличивать эффективность бурения.

Объем российского рынка ксантана в натуральном выражении по итогам 2024 года составил 23 тыс. тонн. С 2015-го он вырос на 56%. В стоимостном выражении этот показатель оценивается в 14 млрд рублей (11 млрд рублей приходится на нефтегазовую промышленность). Особенность данного рынка — стопроцентная импортозависимость, ксантановая камедь ввозится в основном из Китая, доля КНР в российском импорте данного продукта превышает 95%, говорится в исследовании маркетингового агентства MegaResearch.

Неизвестно, какой объем ксантана «Татнефть» резервирует под свои нужды, но на внутреннем рынке конкуренцию ей составит тольяттинское ООО «РусКамедь». Компания создана в 2025 году и на 100% принадлежит своему гендиректору Андрею Крушинскому — в 2018-м он возглавлял калининградское АО «Экопэт», которое «Татнефть» купила в 2021-м. «РусКамедь» на полях ПМЭФ подписала соглашение с минпромторгом РФ о создании первого в России промышленного комплекса полного цикла по производству ксантановой камеди. Речь идет о мощности в 25 тыс. т в год, инвестиции в проект — 40 млрд рублей. Согласно достигнутым договоренностям, минпромторг России рассмотрит возможность предоставления мер государственной поддержки, включая субсидии.

Спрос на лимонную кислоту в России оценивается в объеме 70–80 тыс. т, молочную кислоту — около 10 тыс. тонн

Спрос на лимонную кислоту в России оценивается в объеме 70–80 тыс. т, молочную кислоту — около 10 тыс. тонн

«Придется конкурировать с большим количеством поставщиков дешевой китайской продукции»

Какие еще продукты планируется выпускать на заводе по глубокой переработке зерна «Татнефти»? Во-первых, это лимонная и молочная кислоты (объемы не обозначены). В пищепроме они используются в качестве консервантов и регуляторов кислотности, а из молочной кислоты нефтехимики еще могут сделать «биоразлагаемый» полимер. Оба компонента импортируются в Россию. При этом спрос на лимонную кислоту в РФ оценивается в объеме 70–80 тыс. т, молочную кислоту — около 10 тыс. тонн.

«На данный момент в России уже реализуется проект компании „Органические кислоты“ в Тульской области, а также в Воронежской области (компания „Цитрон“). Если эти два завода построят и запустят раньше, чем проект „Татнефти“, то организации будет сложно выйти со своим продуктом на внутренний рынок, потому что потребность в стране окажется закрыта на 100 процентов», — предупреждает Радин.

Сообщалось, что фирма «Органические кислоты» запустит первую очередь завода по производству лимонной кислоты общей мощностью 63 тыс. т в Тульской области в конце 2025 года. Проект «Цитрона» в Воронежской области на 20 тыс. т лимонной кислоты будет открыт в I квартале 2026-го. Кстати, выпуском лимонной кислоты в России занимался «Цитробел» (Белгородская область), но в 2017 году ее производство было приостановлено по решению суда из-за ущерба окружающей среде.

Особый интерес представляет янтарная кислота. Она пользуется спросом в пищепроме, фармацевтике, косметологии и химической промышленности. В России ее производят в объеме не более 1 тыс. тонн. Основные игроки — белгородское ООО «Полисинтез» и марийское АО «Марбиофарм» (на последнем, впрочем, введено наблюдение). Доля импорта доходит до 90% в общем потреблении. При этом аналитики видят перспективы спроса на 3 тыс. т в год.

Чем тут может козырнуть «Татнефть»? Сейчас янтарную кислоту производят методом химического синтеза из малеинового ангидрида (его выпускает сибуровский «Запсибнефтехим»). Реакция проходит в водной среде в присутствии дорогостоящих катализаторов. Но, как отмечают аналитики, биосинтез из простых углеводов сделает процесс более дешевым и экологичным. При достижении определенного порога по объему производства янтарная кислота может стать наиболее выгодным сырьем для производства, например, 1.4-бутандиола, объем потребления которого в мире оценивается в 2,7 млн тонн (и в России также не выпускается).

«Более перспективной выглядит возможность получения янтарной кислоты микробиологическим путем, чем химическим синтезом, поскольку при этом можно сформировать сбалансированный товарный ассортимент из продуктов глубокой переработки зерна и обеспечить таким образом необходимую загрузку производства по тоннажу. Однако при этом нужно учитывать, что на рынке придется конкурировать с двумя российскими производителями и большим количеством поставщиков дешевой китайской продукции», — говорится в исследовании MegaResearch.

Интересно, что для производств витаминов характерны частые пожары. Для того же B12 требуется ферментация с участием бактерий, а биомасса вкупе с кислородом повышает риск возгорания, говорят наши собеседники

Интересно, что для производств витаминов характерны частые пожары. Для того же B12 требуется ферментация с участием бактерий, а биомасса вкупе с кислородом повышает риск возгорания, говорят наши собеседники

На рынке витаминов бушуют пожары

Наконец, в продуктовом портфеле завода по ГПЗ «Татнефти» будут представлены витамины B2 и B12. Объем потребления кормовых витаминов в России тоже относительно небольшой — всего до 32 тыс. т в год. В целом в их структуре основная доля (до 70%) приходится на B4, еще 20% — на витамин Е. «Понятно, что рационы кормления меняются и, скорее всего, доля потребления может быть со временем увеличена. Было бы достойное предложение», — отметил президент Союзкрахмала.

Доля импортной продукции на рынке витаминов составляет около 95%, причем в России производятся лишь небольшие объемы указанных выше самых популярных витаминов B4 и E, а также витамин K3. Все остальные сегменты этого рынка полностью импортозависимы.

Европейские производители в 2022–2023 годах снизили импорт в Россию в среднем на 15%, а крупнейшие из них — DSM Nutritional Products (Швейцария) и Kaesler Nutrition — сократили свои поставки на 42% в натуральном выражении. Стоит отметить, что объем импорта из Китая также уменьшился — на 23%, указано в материалах MegaResearch.

Интересно, что для производств витаминов характерны частые пожары. Для того же B12 требуется ферментация с участием бактерий, а биомасса вкупе с кислородом повышает риск возгорания, говорят наши собеседники. Так, в прошлом году BASF на время закрыл завод по производству витаминов и каротиноидов после пожара в немецком Людвигсхафене. В 2020-м взрыв прогремел в индийском фармацевтическом заводе Northeast Pharmaceutical, что привело к нарушению выпуска витамина C.

«Инциденты, как правило, приводят к росту цен [на витамины], а не к сбою поставок. Наверное, аналитики „Татнефти“ также учли все эти скачки цен», — говорит один из экспертов на условиях анонимности.

«Высокая конкуренция есть в производстве сульфата аммония, и компании надо быть готовой к этому. Закрепление на данном рынке может потребовать от компании дополнительных расходов, модернизации всего производства и системы сбыта продукции»

«Высокая конкуренция есть в производстве сульфата аммония, и компании надо быть готовой к этому. Закрепление на данном рынке может потребовать от компании дополнительных расходов, модернизации всего производства и системы сбыта продукции»

«Закрытый клуб» метионина

Второй проект «Татнефти» в ОЭЗ «Зеленая долина – 2» предполагает выпуск 100 тыс. т метионина — это другая незаменимая аминокислота. «Производство метионина в мире — закрытый клуб. Благодаря этому рентабельность продукта достаточно высокая. Производить метионин в России, на мой взгляд, очень коммерчески выгодно. Кроме того, это вклад в пищевую и кормовую безопасность страны!» — говорит один из собеседников издания.

Единственный производитель метионина в России — АО «Волжский синтез» (Волгоградская область, входит в АО «Росхим»). Там производят более 25 тыс. т кормовой добавки в год, что покрывает лишь половину потребностей страны. «Росхим» уже объявлял масштабный инвестпроект, который позволит увеличить мощности предприятия до 100 тыс. т в год, что полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка и создаст возможности для экспортных поставок. Однако, учитывая текущую ключевую ставку, наши собеседники сомневаются в реализуемости этих планов.

Любопытны и побочные продукты производства метионина, которые широко применяются в сельском хозяйстве, «пищевке» и легкой промышленности. Например, это 14 тыс. т сульфата аммония. Недостатка в данном продукте в России нет: в 2022 году его произвели в объеме 1,9 млн т такие гиганты, как АО «Азот» (Кемеровская область), АО «Щекиноазот» (Тульская область), ПАО «КуйбышевАзот» (Самарская область) и др.

«Высокая конкуренция есть в производстве сульфата аммония, и компании надо быть готовой к этому. Закрепление на данном рынке может потребовать от компании дополнительных расходов, модернизации всего производства и системы сбыта продукции», — прокомментировал нам ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Лучше выглядят планы по выпуску 10 тыс. т сульфата калия. Эту нишу занимают три производителя: ООО «Алмаз Удобрения» (Ставропольский край), АО «Русал Ачинск» (Красноярский край) и АО «Пикалевская сода» (Ленинградская область). Производство в 2022 году достигло 55,7 тыс. тонн.

На рынке акриловой кислоты (заявлены планы по выпуску 8 тыс. т) «Татнефть» столкнется с башкирским ООО «Акрил Салават» и нижегородским «СИБУР-Нефтехимом». «Сульфата калия производят мало, и у компании есть шанс стать одним из лидирующих игроков. То же можно сказать и о перспективах компании на рынке акриловой кислоты, ее потребление будет расти, причем не только для производства различных лакокрасочных материалов, но и для изготовления суперабсорбирующих полимеров», — уверен Баранов.

Что касается глубокой переработки зерна, то КНР является не только крупнейшим производителем продуктов, но и обладателем технологий и оборудования

Что касается глубокой переработки зерна, то КНР является не только крупнейшим производителем продуктов, но и обладателем технологий и оборудования

«Китайские партнеры говорили, что могут и частично финансировать проект»

Как видно, по всем представленным продуктам «Татнефти» предстоит еще побороться за свой кусок рынка — как с отечественными производителями, так и с дешевым китайским импортом. Ключевую роль будет играть снижение себестоимости производства.

Во многом это станет зависеть от выбранной технологии. По тому же метионину лицензиарами и разработчиками технологических процессов являются компании Evonik (Германия), Adisseo (Франция), Sumitomo (Япония). Их технологии закрыты для лицензирования, поскольку указанные фирмы сами являются крупными производителями метионина, указал Сироткин. Разработки российских ученых, по нашим данным, еще не нашли масштабного применения. Но, говорят в отрасли, «есть легенда, что существует некая китайская компания, которая может предоставить технологию».

Что касается глубокой переработки зерна, то КНР является не только крупнейшим производителем продуктов, но и обладателем технологий и оборудования. «Можно говорить о разных вариантах реализации проектов. От поиска ключевого технологического партнера и заключения с ним EPC-контракта на инжиниринг, поставку оборудования и пусконаладочные работы... При этом в бизнес-миссиях, которые мы периодически организуем, китайские партнеры нам говорили, что могут и частично финансировать проект с последующим выкупом основным инвестором», — указал Радин.

«Сами китайские коллеги отмечают: „Если ты научился конкурировать в Китае, то можешь конкурировать со всем миром“. На мировом рынке нам конкурировать с ними будет очень тяжело. Безусловно, отечественного производителя поддерживать нужно. Существуют разные способы ограничения импорта. Важно выходить к регулятору с консолидированной позицией, включающей в себя согласованное мнение игроков отрасли», — добавил президент ассоциации. Видимо, речь идет о заградительных пошлинах на ввоз и квотирование импорта.

По нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стоит задача на 90–95% обеспечить собственное производство в сфере АПК, но по ряду ключевых компонентов для кормов отставание пока аховое

По нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стоит задача на 90–95% обеспечить собственное производство в сфере АПК, но по ряду ключевых компонентов для кормов отставание пока аховое

«Татарстан займет лидирующее положение в производстве подобной продукции»

Сейчас российский бизнес старается всеми силами заполнить бреши в производстве компонентов, по которым мы все еще критично зависим от импорта. Но так было не всегда. СССР себя полностью обеспечивал производством всех биодобавок, витаминов, аминокислот для производства кормов и для животноводства на 100% — никакого импорта было не нужно, рассказал «БИЗНЕС Online» член аграрного комитета Госдумы РФ Ренат Сулейманов. Но в результате лихих 90-х к 2000 годам страна практически утратила все производства и технологии.

По нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стоит задача на 90–95% обеспечить собственное производство в сфере АПК, но по ряду ключевых компонентов для кормов отставание пока аховое.

«По аминокислотам, по-моему, порядка половины у нас импортируется, по витаминам практически 100 процентов. Начало СВО, санкции, контрсанкции привели к тому, что если основная часть всех кормовых добавок раньше закупалась в Европе, в основном в Германии, Швейцарии, то сегодня на 80 процентов этот импорт обеспечивается Китаем, примерно на 20 процентов — Беларусью. Цены резко выросли на все биодобавки. В животноводстве вообще корма занимают 70 процентов в себестоимости», — говорит Сулейманов.

Импортозамещение в сфере продукции глубокой переработки зерна — серьезная и востребованная отечественной пищевой промышленностью цель. Председатель правления союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что в случае реализации проекта Татарстан займет лидирующее положение в производстве подобной высокотехнологичной продукции. Кроме того, реализация проекта благоприятно повлияет на структуру зернового экспорта в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

Оба проекта «Татнефти» будут реализованы с применением проверенных и современных технологий, включая оборудование отечественного производства. Также важным преимуществом является наличие необходимых энергоресурсов за счет развитой инфраструктуры Нижнекамского промышленного узла. «Реализация проектов [„Татнефти“] обеспечит российский рынок конкурентоспособной продукцией и создаст новые драйверы для развития АПК и нефтегазовой отрасли, а также поспособствует обеспечению продовольственной безопасности Росси», — оценили в минпромторге РФ.

Преимуществом проекта «Татнефти» в ОЭЗ «Зеленая долина – 2» является локализация высокотехнологичного производства на территории России, снижение логистических издержек для потребителей на внутреннем рынке и использование собственного сырья. «Кроме того, важным аспектом развития является диверсификация бизнеса ПАО „Татнефть“ за счет развития секторов нефтехимии и агрохимии, а также значимый вклад компании в сокращение зависимости РФ от импорта ключевых химических и биохимических продуктов», — уверена гендиректор «НААНС-Медиа» Тамара Сафонова.

***

Таким образом, решение о строительстве завода ГПЗ и производстве метионина кажется логичным в рамках диверсификации бизнеса «Татнефти». С нефтехимией у нефтяников все идет, мягко говоря, туго: канули в Лету проекты по производству малеинового ангидрида и его производных, углепластиков и акрилонитрила, нефтехимической ОЭЗ «Алма». Проект по производству терефталевой кислоты (тоже с китайскими технологиями) получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы, и неизвестно, когда он запустится.

Остается надеяться, что с биотехнологиями компании повезет чуть больше. Если проект будет реализован, «Татнефть» сразу же станет одним из крупнейших игроков рынка по производству компонентов для кормов сельскохозяйственных животных, а по ряду продуктов единственным в РФ производителем, что снизит импортозависимость отрасли АПК.

Что касается финансирования, здесь «Татнефть» сможет побороться за субсидии в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», который минпромторг РФ разрабатывает по поручению первого вице-премьера страны Дениса Мантурова.

Одновременно создание глубокой переработки зерна снимет с зернового рынка Татарстана переизбыток пшеницы, что поможет поддержать уровень цен и спрос на нее. Не секрет, что уже третий год подряд аграрии республики страдают от низких цен на зерно, которые едва ли покрывают расходы на его производство. Это уже привело к сокращению посевных площадей пшеницы в пользу более высокомаржинальных культур.

Комментарии 109

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.