«Таким он был парнем — чужаком для нашего общества. Неудобным, особенно для тех, кто, прикрываясь коммунизмом, продвигал шовинизм. Не давал этим псевдокоммунистам спокойно жить», — вспоминает о своих встречах с основоположником героической летной романтики в татарской литературе Салихе Баттале, чье 120-летие отмечается 5 августа, писатель и общественный деятель Рабит Батулла. Правдоруб, который защищал права татарского народа, всю свою жизнь горел нацией, и причиной его смерти стал огонь. «БИЗНЕС Online» накануне круглой даты вспоминает татарского писателя-летчика в опале.

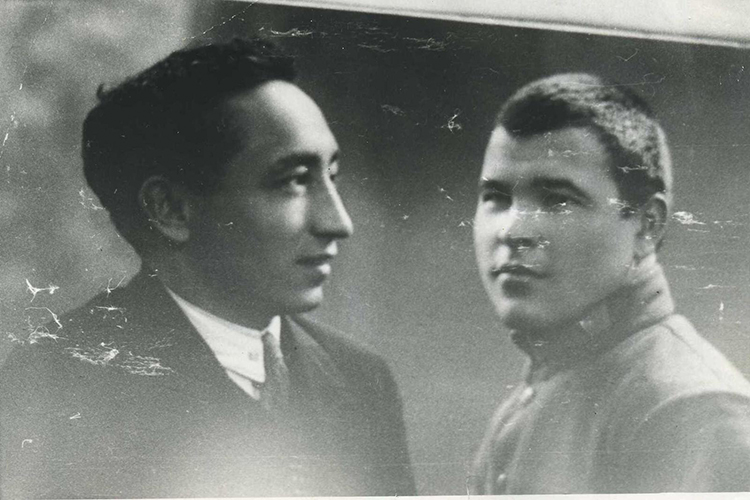

В мире татарской литературы Салих Баттал считается основоположником героической летной романтики (на фото слева)

В мире татарской литературы Салих Баттал считается основоположником героической летной романтики (на фото слева)

Сторонник построения социализма с человеческим лицом

В мире татарской литературы Салих Баттал считается основоположником героической летной романтики, которую сам знал досконально, т. к. в юности был военным летчиком. До него на татарском языке никто практически и не писал о пилотах и полетах. Например, в 1935-м был издан роман «Очучылар» («Летчики»), четырьмя годами позже — научно-популярная книга «Һава диңгезендә» («В облаках»). Не чурался он и сельской тематики, позже ставшей одной из центральных в творчестве Баттала. В 30-е годы им были написаны многочисленные лирические стихи, баллады, поэма «Мусалләм». Но с началом Великой Отечественной войны в творчестве начала преобладать военная тематика, которая отразилась в стихах, поэме «Капитан Гастелло» (1942), повести «Кто восьмой?» («Сигезенче кем?») и пр.

Но самое крупное эпическое произведение литератора — роман в стихах «Чирмешән якларында» («На земле Черемшана»), где ярко изображена эпоха кардинальных перемен, охвативших татарскую деревню в годы Гражданской войны: разрушались старые устои, менялись социальные структуры, приходили новые идеи и ценности. Автор передает не только социальные преобразования, но и внутреннюю силу народа, его нравственную стойкость и духовное богатство. Образы разоренных полей и разрушенных сел подчеркивают масштаб перемен, а также надежду на возрождение.

Салих Баттал (Салихзян Вазыхович Батталов) родился 5 августа 1905 года в селе Большие Тиганы Спасского уезда Казанской губернии (ныне Алексеевский район РТ).

Родился в многодетной крестьянской семье. Его родной брат Абдулла Баттал — участник подпольной организации Волжско-татарского легиона «Идель-Урал», состоявший в группе Мусы Джалиля. Учился в медресе родной деревни и медресе Шигаб хазрата в Чистополе. В 1922 году вместе с семьей старшей сестры Лейли уехал в Подмосковье, где зарабатывал на жизнь самым разным тяжелым трудом — от сбора овощей в частных огородах до разгрузки вагонов. Тогда же он начал писать стихи, первые публикации были в стенгазете «Заря молодежи» на Соболево-Щелковской ткацкой фабрике, где он трудился. Далее работал в московской татарской газете «Эшче» («Рабочий»).

В 1924–1926 годах учился на двухгодичных татаро-башкирских общеобразовательных курсах. В этот же период написал свою первую пьесу, которую поставили на сцене рабочего театра в Москве. После окончания курсов устроился рабочим на Вербильскую фарфоровую фабрику в Подмосковье.

В 1927 году поступил в Ленинградскую школу военно-воздушных сил Красной армии, проходил практику в оренбургской школе воздушного боя, осваивал военные самолеты разных типов. После завершения учебы три года служил в авиаотрядах Брянска и Казани. С апреля 1933-го — летчик-испытатель специального конструкторского бюро при научно-исследовательском институте ВВС.

Впервые ввел в татарскую литературу тему героической летной романтики. Так, в 1929-м в Москве был выпущен его первый сборник стихов «Еллар җыры» («Мелодия времени»). Через два года вышел второй сборник под тем же названием. В 1928-м им была написана комедия «Организатор», которую неоднократно ставили на сцене Московского центрального татарского рабочего театра. Пьесу «Платок» поставили в Татарском государственном академическом театре в Казани.

В 1935 году временно оставил военную службу и занимался литературным творчеством. Издал роман «Летчики» («Очучылар»), в 1939-м была выпущена научно-популярная книга «В облаках» («Һава диңгезендә»). Кроме того, заметной темой в творчестве писателя становится село, о котором он написал многочисленные лирические стихи, баллады, поэмы.

Во время Великой Отечественной войны служил летчиком в военно-воздушных силах Тихоокеанского флота, участвовал в войне с Японией. Тема ВОВ нашла яркое отражение в поэме «Капитан Гастелло» (1942), повести «Кто восьмой?» («Сигезенче кем?») и патриотических стихах.

В послевоенные годы написал повесть в стихах «По столбовой дороге» («Олы юл буйлап»), посвященную социальным противоречиям села. Прямота и смелость суждений Баттала в этой повести не получила одобрения татарских критиков, и повесть даже не хотели издавать на языке оригинала, поэтому впервые она была напечатана на русском языке в журнале «Новый мир».

Критические взгляды Баттала в 1961–1963 годах привели к так называемому делу Салиха Баттала. За его стихотворение «Письмо Батый-хану» был исключен из рядов КПСС.

Самым значительным эпическим произведением стал его роман «На земле Черемшана» — «Чирмешән якларында», написанный в 1934–1970 годах.

Скончался в 12 марта 1995-го в результате несчастного случая.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. В память о Салихе Баттале названы улица и музей в его родном селе Большие Тиганы. Одна из улиц Казани близ РКБ носит имя Братьев Батталовых.

В то же время представители татарской интеллигенции помнят Баттала как человека, выступавшего за национальное возрождение, независимость народа и равноправие наций. Отстаивал право татар на образование на родном языке, что не нравилось партийным бонзам советской эпохи. Но он не был антикоммунистом, а призывал к возвращению к ленинским принципам, построению социализма с человеческим лицом. Его стихотворение «Письмо Батый-хану», где проводилась довольно смелая в те времена мысль о том, что все правители от Батыя до Хрущева являются носителями культа личности, и публицистическая статья в связи с обсуждением проекта новой программы КПСС и подготовкой новой Конституции СССР, где выдвигалось предложение преобразовать Татарскую автономную республику в союзную республику СССР, вызвали резкое возмущение в партийных органах и писательской среде. Баттал настаивал на своем гражданском праве свободно высказываться по актуальным вопросам общественной жизни, за что его исключили из рядов партии. И только спустя 23 года смог восстановиться, написав письмо в адрес генсека Михаила Горбачева и XXVII съезда КПСС, состоявшегося в 1986-м.

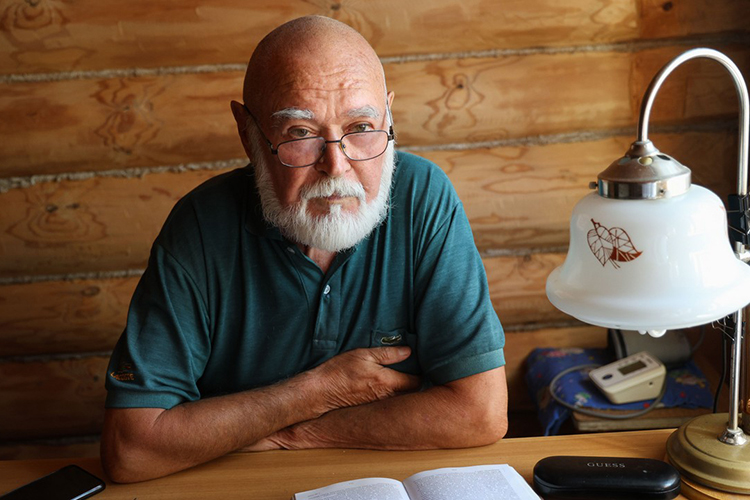

Писатель и общественный деятель Рабит Батулла

Писатель и общественный деятель Рабит Батулла

«Мы никогда не были врагами»

Салих Вазыхович был человеком со сложным характером, у него не было друзей. Он смущал своей прямолинейностью, а его пьесы не ставились, стихи не печатали, и ему советовали помалкивать, но он не мог молчать. Сейчас практически не осталось его ровесников, но еще живы коллеги, которые взаимодействовали с ним. Один из них — известный татарский литератор, режиссер и общественный деятель Рабит Батулла, который и рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online», каким ему запомнился старший товарищ.

— Рабит-абый, говорят, что вы один из немногих литераторов, кто общался с Салихом Батталом. Как произошло ваше знакомство?

— Как познакомились, я уже точно не помню, но мы никогда не были врагами. Мы понимали друг друга, а говоря еще точнее, он верил мне. А он многим не верил, потому что, по правде говоря, жил среди людей, несолидарных с ним, и они притесняли его. Салиха-абыя исключили из партии, сделав без вины виноватым, избегали его, хотя это был героический человек — военный летчик-испытатель, первый пилот, который взял с собой парашют. Работал вместе с такими знаменитыми летчиками, как Валерий Чкалов, Александр Анисимов и Михаил Каминский.

Он был очень смелым человеком, высоким и крепкого телосложения. О нем в свое время написал Каминский, который после выхода на пенсию стал литератором. Так, о Баттале я узнал из его книги «В небе Чукотки», изданной в Магадане в 1967 году. Там он создает литературный портрет, изображая его как принципиального человека, точно выполняющего свои обязанности, немногословного, но при этом мастера слова, у которого всегда находились ответы на любые вопросы.

«Он был очень смелым человеком, высоким и крепкого телосложения» (Салих Баттал справа на фото)

«Он был очень смелым человеком, высоким и крепкого телосложения» (Салих Баттал справа на фото)

— Сам герой повествования читал ли про себя?

— Читал. А ту часть книги, в которой говорится о нем, он даже перевел на татарский язык. Каминский в главке, посвященной Салиху-абыю, писал, что не знает его дальнейшей судьбы и того, остался ли он таким же принципиальным. Я после смерти Салиха Баттала взял и написал Михаилу Николаевичу письмо.

— Что вы написали?

— Написал, что характер Салиха Баттала не изменился: суровый, пунктуальный, справедливый, принципиальный, прямолинейный, никогда не улыбался и не бежал сломя голову исполнять лозунги партийных подхалимов. По характеру он был прямолинейным мишарином — не мог не сказать правду. Из-за этого его и исключили из партии — компартии не нужны были такие, как он, справедливые и прямолинейные. Так получилось, что лизоблюды из числа членов КПСС и союза писателей ТАССР, которые исключали его из партии, через два десятилетия восстановили его в рядах партии. Но через несколько лет КПСС была ликвидирована, да и такая страна, как и Советский Союз, перестала существовать.

После того как он ушел из авиации, стал поэтом, писателем, драматургом, романистом, завоевал творчеством любовь читателей и снискал славу среди литературоведов. Но все равно Тукаевскую премию ему так и не вручили.

Салих-абый скончался в своей квартире, ему было почти 90 лет. Он жил один. У него болела поясница, он включил электрогрелку и уснул. В результате вспыхнул пожар, и он сгорел. Причем сгорел как в прямом, так и в переносном смысле. Баттал «ни от чего не отказывался и ни на что не напрашивался», между тем в отстаивании интересов татарского народа отказывался от установок, данных сверху, и требовал по отношению к своему народу справедливости, равноправия. В этих вопросах Салих Баттал просто горел. Адские муки он испытал еще при жизни, и, думаю, Аллах не определил его в преисподнюю. Надеюсь, он из обитателей рая. Обо всем этом я и написал Каминскому.

— Говорят, что его личная жизнь была весьма насыщенной…

— Он был дважды женат, в том числе и на русской женщине, парашютистке Ольге Яковлевой, которая скончалась еще до войны. В шутку называл сына от нее «мой старший брат», мол, он же русский, а тогда русских пропаганда называла старшим братом других народов, живущих в СССР.

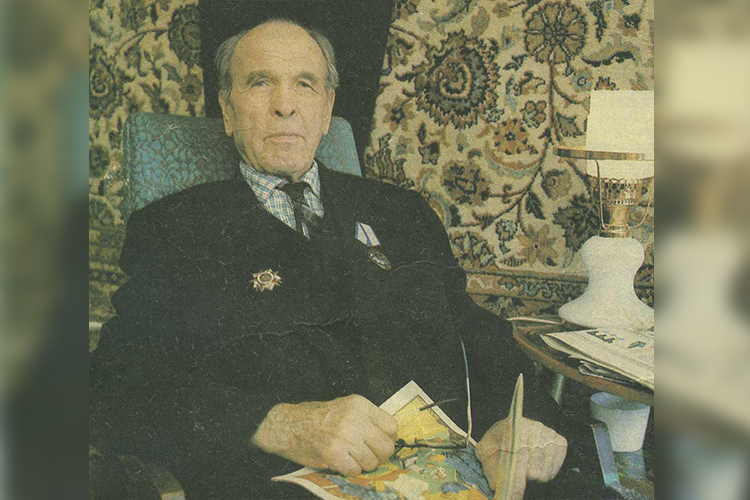

«Салих-абый скончался в своей квартире, ему было почти 90 лет. Он жил один»

«Салих-абый скончался в своей квартире, ему было почти 90 лет. Он жил один»

«В его честь режут теленка по кличке Демократия и мясо загружают в его тарантас…»

— Как происходило ваше общение с Салихом Батталом?

— На его 80-летие газета «Социалистик Татарстан» (ныне «Ватаным Татарстан» — прим. ред.) решила дать статью о юбиляре, и спросили у него самого, кто бы ее мог написать. Он, недолго думая, сказал, что это должен быть Батулла.

Наши встречи проходили в таком формате: он говорил, а я записывал за ним, ему было что сказать. Остальные его не слушали, он был изгоем — люди бежали от правды. И была у него такая черта — никогда не смотреть человеку прямо в глаза, создавая ощущение, что он виноват перед собеседником. Видимо, отводил глаза, чтобы его не считывали по взгляду, хотя у него не было никакой вины. Выступая с трибуны, он тоже не смотрел на людей, а куда-нибудь в одну точку. Думаю, эта особенность связана с тем, что он знал — сидящие в зале не принимают его речей, и он их презирал.

Я написал все, о чем поведал Каминскому, но статью так и не опубликовали. Зато она осталась в моей книге «Урыннары җәннәттә булсын» («Да упокоятся они в раю»), в которой я собрал документы о более чем 800 великих деятелей татарского народа. Глава, посвященная Батталу, называется «Гаделлек эзләүче карт Салих Баттал» («Старик Салих Баттал в поисках справедливости»). Он все время говорил, что все идет не по пути Ленина, не по Конституции, причем об этом заявлял на каждом собрании и сыпал цитатами Ленина. Это даже надоедало слушать. Особенно любил повторять, что вождь мирового пролетариата говорил о равноправии народов: не должно быть приоритета одного народа перед другим, а вы, мол, всегда упираете на русский народ, что русские должны быть в приоритете. Очень не любил высказывание «Русский язык — язык мира», возмущался и спрашивал у зала: а что, татарский язык — это язык войны?

— Люди не опасались слушать подобные вещи?

— Старались бежать от него. Даже те, кто знал, что он все верно говорит. Он был правдорубом. Его стихотворение «Письмо Батый-хану» (1961) и публицистическая статья в связи с обсуждением проекта новой программы КПСС и подготовкой новой Конституции СССР вызвали резкое возмущение в партийных органах и писательской среде. Баттал настаивал на своем гражданском праве свободно высказываться по актуальным вопросам общественной жизни. За это его и исключили из рядов КПСС.

— Имя Батый-хана было еще созвучно с Салихом Батыевым, многолетним председателем президиума Верховного совета ТАССР. Это тоже, наверное, сыграло свою роль в исключении из партии…

— Да, это восприняли как намек на Батыева, причем стихотворение было опубликовано в Петрозаводске в журнале «Север». Здесь его не разрешали печатать. Несколько его пьес лежали в Камаловском театре, их не ставили.

— Это было что-то антисоветское?

— Дайте я вам расскажу одну из пьес. В колхоз должен приехать секретарь райкома, все ломают голову, какой подарок ему сделать. В его честь режут теленка по кличке Демократия и мясо загружают в его тарантас, завернув в крапиву, так как в крапиве тушка не быстро портится. В результате представитель власти высоко оценивает деятельность колхоза.

— Такую пьесу и не могли поставить в то время. Он разве не понимал?

— Конечно, понимал. Он был уверен, что и поэму о Батые тоже не опубликуют. Баттал говорил, что главное для него — оставить произведение в качестве документа, а потом спрашивать с них, почему они не публикуются. Обо всем этом Салих-абый сам мне рассказывал, эти байки я собрал в своей книге.

Он много рассказывал о Мусе Джалиле, с которым дружил, и о Назыме Хикмете (Назым Хикмет Ран — турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург, общественный деятель и основоположник турецкой революционной поэзии — прим. ред.), который в свое время бежал в СССР и на первых порах работал художником в Московском центральном татарском рабочем театре. А Баттал писал пьесы, и там они познакомились.

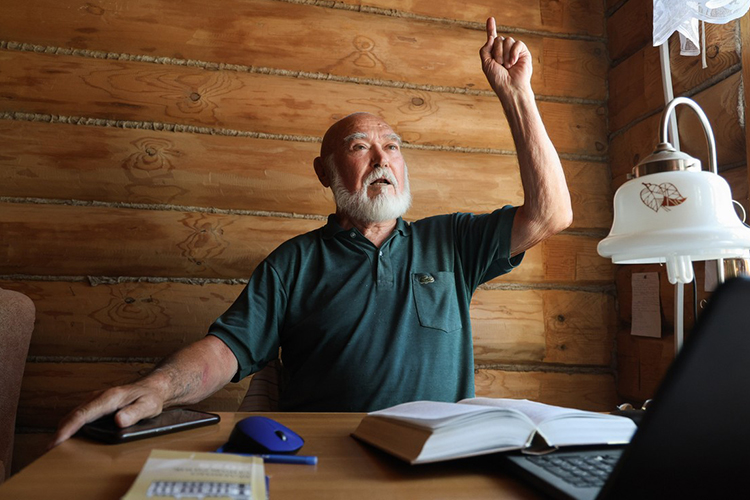

«Вот таким он был парнем — чужаком для нашего общества. Неудобным, особенно для тех, кто, прикрываясь коммунизмом, продвигал шовинизм. Не давал этим псевдокоммунистам спокойно жить»

«Вот таким он был парнем — чужаком для нашего общества. Неудобным, особенно для тех, кто, прикрываясь коммунизмом, продвигал шовинизм. Не давал этим псевдокоммунистам спокойно жить»

«Взял и закрепил медаль себе на пиджак в районе причинного места»

— В памяти татарской общественности Баттал остался человеком, рьяно защищающим интересы татарского народа.

— Это так. Он все время выступал за сохранение родного языка, на собраниях отстаивал право на его употребление. И сам старался всегда говорить на татарском. Вот одно из его высказываний, которое вошло в мою книгу: «Сейчас в газете, на радио и телевидении нет никого, кто бы говорил правильно по-татарски. Диктор радио даже свою фамилию неправильно произносит, называет себя Ибрахимов вместо Ибраһимов. Недавно представительница министерства образования выступала и говорила о преподавании татарского языка, а сама коверкает родную речь, вставляет русские слова, неправильно произносит — это ведь парадокс. Сейчас у нас лучшим знатоком языка считают Ахмеда Ерикея (татарский поэт — прим. ред.). Почему не опираются на сказанное Ленином? Неужели Ерикей стоит выше Ленина? А Ленин говорил, что нет никакой привилегии одному языку. Раньше, в 1920-е годы, были РТЯ (комиссия по реализации татарского языка — прим. ред.) или разучивание татарского языка в ТАССР для нетатар. Сейчас уроков татарского языка нет, и для самих татар это антиконституционная деятельность. Приоритет дается русскому языку, его еще называют языком мира и дружбы. А что, другие языки являются языками вражды и войны? Я написал стихотворение „Ленинны төшемдә күрдем“ („Ленина во сне увидел“), занес его в „Казан утлары“ — не опубликовали. Я потребовал у них в письменном виде написать причину отказа, пусть останется документ».

Вот таким он был парнем — чужаком для нашего общества. Неудобным, особенно для тех, кто, прикрываясь коммунизмом, продвигал шовинизм. Не давал этим псевдокоммунистам спокойно жить.

Был еще такой случай: на службе на Дальнем Востоке в Японию шли советские крейсеры, одному из кораблей он послал радиограмму на татарском языке. Радист не понял и показал капитану. Тот догадался и велел позвать матроса-татарина, который перевел пожелание победы над Японией. Радиограмму зачитали перед личным составом, капитан сказал: вот что нам желает летчик, пролетевший над нами.

— А вы не боялись с ним общаться?

— У него не было друзей. Ну кто с таким будет дружить? С другой стороны, чем больше друзей, тем больше вероятность, что они тебя предадут. Я же говорю, что Баттал не мог промолчать, не в его это натуре. Он не кричал на человека, отстаивая свое мнение, а тех, кто на него кричал, внимательно выслушивал и все делал по-своему.

Интересный случай был: как-то вручали татарским писателям-фронтовикам памятные медали. Председатель союза писателей ТАССР Гариф Ахунов прикалывает их на грудь, награжденные радостные, с гордым видом спускаются в зрительный зал. Дошла очередь и до Салиха Баттала. Он поднялся на сцену, и только Гариф-абый хотел и ему приколоть медаль, как наш герой не дал ему это сделать, а взял и закрепил медаль себе на пиджак в районе причинного места и пошел по залу, тряся медалью, показывая тем самым, что эта железка ничего не значит для него. Смех в зале стоял очень долго.

Комментарии 6

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.