«В «Википедии» о жизни Родченко в Казани написана буквально одна строчка, хотя именно в казанский период сформировалась его личность как человека, так и творца», — убежден молодой режиссер родом из Татарстана Александр Ширманов. В конце июня на питчинге дебютов в минкульте РФ он представил историческую драму «Ракурс» о жизни художника Александра Родченко в Казани, а в 2021-м с этой работой Ширманов победил на международном кинофестивале «Алтын минбар», после чего снял тизер с Иваном Добронравовым в главной роли. О том, какую сцену из «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи повторит «Ракурс», что мешает развитию киноиндустрии в РТ и почему похожи Татарстан и Япония, — в интервью «БИЗНЕС Online».

Александр Ширманов: «Главный посыл фильма — продолжать дело, в которое ты веришь, несмотря ни на что»

Александр Ширманов: «Главный посыл фильма — продолжать дело, в которое ты веришь, несмотря ни на что»

«Хотелось придумать проект, после которого все смогут говорить о Казани как о каком-то явлении…»

— Александр, в конце июня вы представляли на очной защите полнометражных дебютных игровых фильмов в минкульте РФ историческую драму «Ракурс» о жизни Александра Родченко в Казани. С точки зрения режиссера расскажите, о чем фильм?

— Главный посыл фильма — продолжать дело, в которое ты веришь, несмотря ни на что. Тогда, возможно, через 100 лет про тебя такой же сумасшедший человек захочет снять кино и ты останешься в истории искусства. «Ракурс» — это диалог со зрителями, которые, как и я, находятся в начале пути.

— Какой период жизни Родченко собираетесь затронуть?

— В нашем фильме показаны два периода. В «Википедии» о жизни Родченко в Казани написана буквально одна строчка, хотя именно в казанский период сформировалась его личность как человека, так и творца. Здесь он встретил первую любовь Варвару Степанову, впервые увидел Владимира Маяковского и начал свой путь как художник. Во второй линии остается несколько лет до смерти Родченко, уже взрослого человека, не вписавшегося в систему, которую сам же помогал создавать. В 50-е годы XX века авангард уже не ценится, и Родченко сталкивается с большим сопротивлением. Он по-прежнему занимается оформлением книг, но это происходит редко, медленно и не такими масштабами, как в юности.

Многие события этих двух временных линий рифмуются между собой и причудливо переплетаются. В молодости Родченко — начинающая суперзвезда, в Казани все его знают, его имя на слуху. Дальше мы видим сцену, как спустя десятки лет он приходит в архив, где пытается восстановить документы, чтобы заново получить свой паспорт, и его фамилию даже не узнают.

Есть и небольшие моменты, связанные с пиком творчества, но я не фокусируюсь на этом периоде — про него интереснее прочитать. А момент зарождения творческого пути и ретроспективный взгляд на жизнь — более подходящая основа для кино. Восстановление хронологических событий больше подходит для документальных фильмов, а чтобы сделать художественное кино, нужно работать с драматургией.

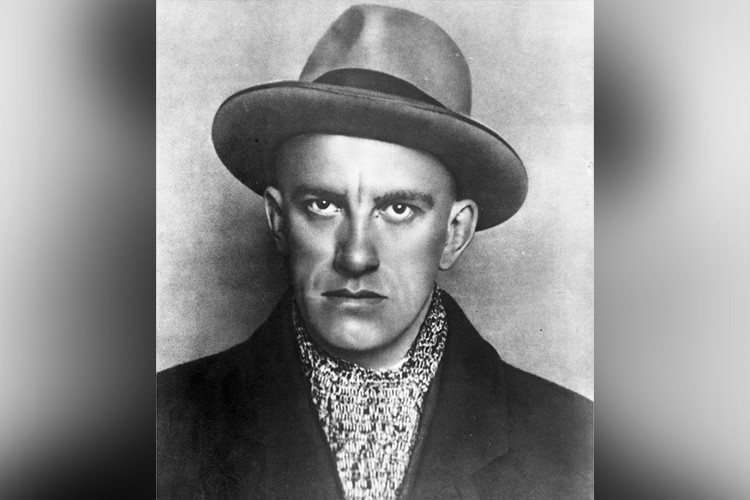

Александр Михайлович Родченко (1891–1956) — советский художник-конструктивист, фотограф, лидер русского авангарда и основоположник советского дизайна и рекламы.

Родился в Санкт-Петербурге в семье театрального бутафора. В 1902 году семья переехала в Казань. В 1905-м Родченко окончил Казанское приходское начальное училище, после чего учился у Николая Фешина в Казанской художественной школе.

В 1915-м переехал в Москву и продолжил обучение в Строгановском художественно-промышленном училище. Творческую деятельность начал как живописец, но уже в 1920-е занялся пространственным искусством. Тогда же стал пробовать себя в фотографии. Самые известные снимки Родченко — портреты знаменитостей того времени — Владимира Маяковского, Осипа и Лили Брик, Николая Асеева и др.

Графические работы Родченко оказали значительное влияние на развитие авангардного искусства и дизайна в СССР. Он создавал плакаты, оформлял книги и был одним из первых, кто использовал фотомонтаж в рекламе. Плакаты, созданные им совместно с Маяковским, назывались «реклам-конструкторами».

Принимал активное участие в создании советского кино как художник-декоратор, оформлял журналы, спектакли, советский павильон в Париже, а также работал фотокорреспондентом газеты «Вечерняя Москва», журналов «30 дней», «Даешь», «Пионер», «Огонек» и «Радиослушатель».

Был женат на художнице Варваре Степановой, с которой познакомился в Казани. Самая яркая пара русского авангарда прожила в счастливом браке 40 лет.

— Чем зацепила фигура Родченко? Почему именно его выбрали в качестве главного героя для своей картины?

— Я наблюдал за тем, как преобразовывается Казань, какой становится классной. Хотелось придумать проект, после которого все смогут говорить о городе как о каком-то явлении, поскольку многие деятели именно здесь начали свой творческий путь. До изучения жизни Родченко я даже не знал, что учился с ним в одном месте — в Казанском художественном училище имени Фешина (тогда это была Казанская художественная школа). Само собой, меня это зацепило. Когда начал изучать дальше, то понял, насколько интересна и почему-то не подсвечена биография художника. Тем более значительную часть его жизни занимает казанский период — достойный, чтобы о нем знать.

Есть очень банальная мысль, которой могут следовать начинающие авторы, — надо писать и снимать про то, что ты знаешь. Поначалу от чего-то легкого хочется отмахнуться, но истина проста. Чтобы искренне ей следовать, важно пройти этот путь. Теперь я все свои проекты делаю через призму того, с чем уже знаком. Это не значит, что я снимаю картины про Сашу Ширманова, который делал то-то и то-то. Может быть хоть история про инопланетян, но я ищу опыт и темы из своей жизни, чтобы даже выдуманные герои были достоверными и интересными.

Мне нравится представлять, как мы с юным Родченко в одних и тех же местах гуляли с друзьями, размышляли о творческом поиске, веселились и влюблялись. Например, в дневниках художника есть упоминания о «Черном озере», куда они ходили с друзьями. Из таких крупиц у меня начал собираться сценарий.

Путь режиссера довольно сложный, с которого зачастую легко сойти. Но каждый раз важно напоминать себе, что главное — продолжать, несмотря ни на что.

«Многие люди даже не знают, что каноничные фотографии Маяковского сделаны Родченко»

«Многие люди даже не знают, что каноничные фотографии Маяковского сделаны Родченко»

— Чем фильм о Родченко может быть интересен широкому зрителю?

— Создавая авторское кино, не хочется думать категориями, как именно завлечь, потому что тут скорее нужно возбудить некое любопытство у зрителя. В данном случае «зацепкой» может стать история любви Родченко плюс погружение в атмосферу Казани на рубеже веков. Мы редко видим Казань в исторических фильмах, но в тот период жизнь в городе бурлила.

Фильм будет выстроен не по классической структуре, поскольку он должен отвечать духу авангарда и выражать состояние ребят, которые создавали кардинально новые идеи. Многие люди даже не знают, что каноничные фотографии Маяковского сделаны Родченко.

Некоторые образы мы будем использовать как оммажи внутри фильма. Я закладываю в казанский период все «зерна», посаженные в юности, которые потом произрастают в фотографа, дизайнера и рекламщика. Условно, в фильме он впервые в жизни трогает фотоаппарат. Через такие элементы будет показана история знаменитых произведений, а узнаваемые образы помогут заинтересовать зрителя. Но здесь тоже тонкая грань. Возьмем фигуру Маяковского — она очень яркая и во многих художественных произведениях перетягивает на себя одеяло. Давать большую роль такому герою, как Маяковский, очень опасно. В «Ракурсе» он будет словно падающая звезда, которую видит Родченко и загадывает желание.

Мне нравится не только рассказывать историю, но и исследовать тонкие штрихи, связанные с влюбленностью и юношеством. Экранизировать «ветер в волосах» — так я это называю. То самое ощущение, когда ты едешь в машине с открытым окном, в отражении — солнечные зайчики, вдали — лес, и волосы развеваются. Надеюсь, зрители тоже смогут прочувствовать дух юности.

«В «Википедии» о жизни Родченко в Казани написана буквально одна строчка, хотя именно в казанский период сформировалась его личность как человека, так и творца»

«В «Википедии» о жизни Родченко в Казани написана буквально одна строчка, хотя именно в казанский период сформировалась его личность как человека, так и творца»

«Родченко подарил миру визуальные коды, которые дальше эволюционировали, трансформировались и дошли до нас в современном виде»

— Вы презентовали «Ракурс» еще в 2021 году на питчинге в рамках Казанского фестиваля мусульманского кино, где, кстати, одержали победу. Впоследствии вы еще несколько раз участвовали в международных питчингах, но о самих съемках было не слышно. Из-за чего затянулся процесс?

— Еще непонятно, на сколько он затянулся, поскольку создавать кино и дебютировать довольно сложно. Я шел к этому более мелкими шагами, чем хотелось бы. Насколько я помню, на питчинге в 2021 году просто презентовал идею. В жюри сидела создательница продюсерского центра «Хорошо Продакшн» Наталья Иванова, которую назначили моим куратором для создания тизера. После у нас сложились хорошие взаимоотношения, и она поверила в меня.

Только в этом году я решил еще более четко распланировать путь, собственно, поэтому и начал ускоряться. Даже просто перейти в кино — это экономически сложно. Я работаю рекламным режиссером, что занимает большое количество времени. Чтобы уделить внимание полномасштабному проекту, были необходимы средства. Наталья помогла тем, что подарила время, оплатив мою работу, так что я написал сценарий, не заботясь о том, что нужно зарабатывать деньги рекламой. Сейчас на рекламном рынке не очень много проектов, и я доработал сценарий, сделал новый драфт спустя годы, и мы с «Хорошо Продакшн» пошли с ним на питчинг.

— В 2021-м вы говорили, что примерный бюджет картины — 1 миллион долларов, или 80 миллионов рублей. За победу в международном питчинге вы получили только 500 тысяч рублей. Эта сумма остается?

— Насколько я помню, сейчас заявлен 71 миллион с небольшим. Бюджет будет меньше, чем у фильма «Пророк. История Александра Пушкина», но мы в любом случае будем ориентироваться на создание классного кино. Когда собираются молодые люди с идеями, это всегда очень здорово. Чем больше денег, тем лучше — можно поработать над фактурами, сделать сложные технические сцены, дать общие планы, больше улиц перекрыть. Деньги — это инструмент. Увеличение бюджета не повысит наши гонорары, оно позволит масштабировать проект. Все-таки, если не доходить даже до минимального бюджета производства, качество просядет и картина не будет отвечать современным эстетическим представлениям, а значит, потеряет бо́льшую часть аудитории ввиду насмотренности зрителя.

«Обложка сборника You Could Have It So Much Better рок-группы Franz Ferdinand — это отсылка к известному плакату Родченко «Ленгиз: книги по всем отраслям знаний», где еще изображена Лиля Брик»

«Обложка сборника You Could Have It So Much Better рок-группы Franz Ferdinand — это отсылка к известному плакату Родченко «Ленгиз: книги по всем отраслям знаний», где еще изображена Лиля Брик»

— Какие источники финансирования планируете привлечь?

— Мы запрашивали 49,3 миллиона, остальные будет искать продюсерский центр из разных источников. В том числе мы надеемся на поддержку Татарстана, так как проект показывает Казань как город, в котором кипела культурная жизнь. До сих пор наследие сохранено, и все только развивается, так что можно приехать и увидеть это своими глазами.

Имя Родченко так или иначе звучит по всему миру. На питчинге я показывал, как до сих пор используется цитирование его творчества. Обложка сборника You Could Have It So Much Better рок-группы Franz Ferdinand — это отсылка к известному плакату Родченко «Ленгиз: книги по всем отраслям знаний», где еще изображена Лиля Брик. Даже лого Supreme заимствовано из творчества Родченко. Есть большая разница между прямым заимствованием, как у Franz Ferdinand, а есть более тонкие вещи, которые так с ходу и не распознаешь. Например, в рекламной кампании «Авто.Ру», которую я показывал на питчинге, шрифт не авангардный, а более современный, но фон тоже красный, буквы также большие, черные, акцентные, а рядом используется ракурсная фотография. Родченко подарил миру визуальные коды, которые дальше эволюционировали, трансформировались и дошли до нас в современном виде.

«Именно в Казани художник встретил свою первую любовь Варвару Степанову»

«Именно в Казани художник встретил свою первую любовь Варвару Степанову»

— Фильм выйдет в широком прокате?

— Я бы очень хотел, нас поддерживает в этом плане «Наше кино». Мне кажется, это тонкое ощущение юности должно быть интересно как юным ребятам, так и взрослым. Мысль «главное — продолжать» отзывается в любом возрасте, потому что сойти с дистанции легче, чем идти дальше.

— На какую сумму сборов рассчитываете? И вообще, стоит ли цель превысить сумму сборов над суммой трат?

— Мне нравится идея делать кино, интересное широкой аудитории. Я планирую так строить свой дебют и дальнейшее творчество — не на узкой нишевой истории, а на хорошем авторском зрительском кино.

Нам очень хочется выпустить его в следующем году, чтобы приурочить к 135-летию Родченко. Поэтому давайте сложим наши мольбы, подключим Татарстан и сделаем классное кино (смеется).

— Вы упомянули, что надеетесь на финансовую поддержку Казани. Это как-то обговаривалось с татарстанским минкультом? Может быть, уже наладили связи?

— Проект изначально был создан и вдохновлен тем, чтобы податься на питчинг в рамках фестиваля мусульманского кино, соответственно, в дальнейшем тоже шла коммуникация. В основном этим занимается продюсер Наталья. Мы получили письма поддержки от «Татаркино» и минкульта РТ. В любом случае местное кинематографическое комьюнити нас поддерживает. Надеюсь, это отразится также в технических и материальных ресурсах. Например, нам нужна Казанская ратуша, но мы не сможем ее построить с нашим бюджетом. Также надо осваиваться в художественном училище. В общем, административные ресурсы сыграют суперважную роль в том, чтобы кино получилось классным.

— Съемки будут только в Казани проходить?

— Основные локации в Казани. В Москве по сценарию по большей части будут интерьерные съемки. Может, зайдем на пару смен на натурные локации, но по ощущениям 90–95 процентов можно и нужно снимать в Казани.

— В каких локациях? Училище, ратуша?..

— Улица Кремлевская, «Черное озеро», будем искать подходящее здание из дореволюционного фонда, где по сценарию будут проживать Саша и Варя. Недавно я гулял по Казани и проходил вокруг озера Кабан. Там стояла ива, которую я уже давно не видел, но именно ее представлял в одной из сцен фильма.

Еще по сценарию есть классный эпизод, где герои проникают в Национальный музей. Родченко решил связать жизнь с творчеством в детстве, когда жил в каморке петербургского театра, где работал его отец. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Казань, но то ощущение искусства было с ним всегда. В Казани он решил стать художником. Изначально поступил на зубного техника, но затем его жизнь перевернула картина Георгия Белащенко «Вий», экспонировавшаяся в Национальном музее РТ (на тот момент Казанский городской научно-промышленный музей — прим. ред.). В «Ракурсе» нет сцены, где он в 12 лет впервые видит эту картину и решает стать художником, но мы покажем, как он проникает в музей вместе с Варварой, чтобы показать возлюбленной то, что подвигло его стать художником. Эпизод очень напоминает фильмы новой французской волны или «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи.

— Вы уже договаривались с руководством учреждений на съемки?

— Это задача продюсера, я не вникаю в административные вопросы. Наталья общается и с «Татаркино», и с другими коллегами из киноиндустрии. Возможно, нет четких договоренностей по датам, но, думаю, они уже общаются.

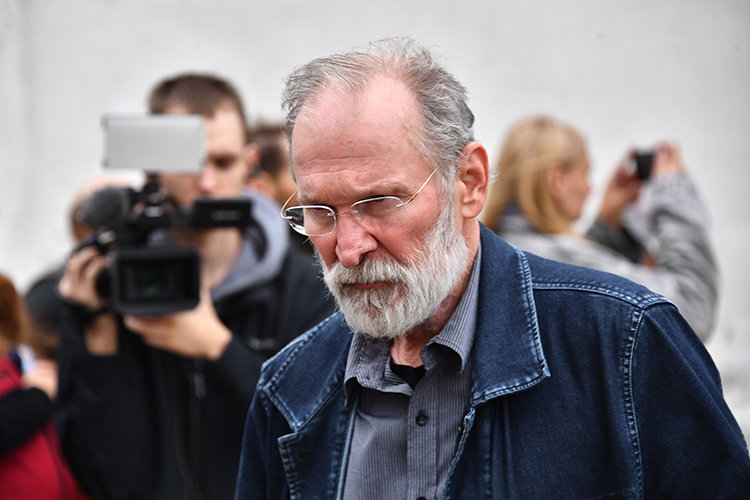

Федор Добронравов

Федор Добронравов

Как Вселенная «подкинула» актеров

— При работе с биографическим материалом обращались ли к консультантам или архивным источникам?

— Конечно. Не считая книг и доступных источников, нам помогает Дина Ахметова, большой специалист по казанскому авангарду и творчеству Родченко. Мы собираем в команду заинтересованных людей, которые не просто идут заработать денег (потому что заработать денег на дебютном полнометражном авторском фильме, который снят в исторической эпохе, наверное, не самая лучшая бизнес-идея), но и горят идеей и желанием рассказать эту историю. Она рождает ту любовь, о которой рассказывается в самом фильме. Потому что любовь не только романтическое чувство, это чувство причастности к чему-то большему.

— Худрук фильма — кинорежиссер Вера Сторожева, которая сейчас работает над собственным сериалом «Лиля» о Маяковском и Лиле Брик. Как подключили ее к совместной работе?

— У нашего продюсера есть понимание того, как строится работа с дебютными проектами, и поиск художественного руководителя — одна из задач, которые стояли перед ней. Одна из главных причин — погружение Веры Михайловны в эпоху, благодаря чему она консультирует нас по реалистичности того или иного тонкого момента. Но нам тоже предстоит еще более глубокое самостоятельное погружение в момент препродакшена. Всегда классно, когда есть возможность начинающему режиссеру задать вопрос более опытному коллеге и обратиться по любому поводу — техническому и творческому.

— Насколько я знаю, роль Родченко в разные годы исполнят Федор Добронравов и его сын Иван. По какому принципу выбирались Добронравовы? Проходили ли кастинг или вы сами предложили актерам сняться в проекте?

— Федор Добронравов сейчас у нас только в дримкасте, как и Виктория Исакова. Когда появилась вторая временная линия, я задумался, кто же будет играть повзрослевших героев. Мы с продюсером перебирали варианты, и суперлогичным и интересным вариантом оказался Федор. Я пока лично от него подтверждений не получал, но, скорее всего, это просто следующая стадия нашего проекта.

Если говорить об Иване Добронравове и Маше Мацель, конечно, мы проводили кастинг, искали героев. Я всегда стараюсь обращать внимание на знаки от Вселенной. На питчинге в Казани сразу после меня Ильшат Рахимбай представлял фильм «Микулай» вместе с Иваном Добронравовым и Виктором Сухоруковым. Позднее я вышел в коридор и вдруг услышал, как кто-то окрикивает: «Саша, стойте, здравствуйте. Мне очень понравился ваш проект». Это был Сухоруков. В тот же момент Ваня выходит из нашего института культуры, смотрит на нас, и я ему говорю: «А ты когда Родченко сыграешь?» Примерно через 364 дня мы снимали тизер. Правда, как будто знак Вселенной — все сошлось.

Так же, когда я Машу увидел, то сразу понял, что именно она должна сыграть Варвару. «Кастинговое чутье» рождается с опытом, который удалось приобрести на маленьких киноработах и в рекламных проектах.

Мы уже начали работать, провели классную смену, я был очень вдохновлен работой актеров и всей команды. Я тогда еще совсем недавно переехал в Москву, и для меня было невероятным ощущением, что я меньше года живу в столице, а теперь нахожусь в помещении, где 50 человек одеты в эпоху 1914 года. Практически все, кроме технических специалистов, работали почти что за бесплатно. Наталья на этом этапе нам тоже очень помогла со скидками на костюмы, реквизит и оборудование, чтобы уместиться в ту небольшую сумму, которая у нас была.

Иван Добронравов

Иван Добронравов

— В одном из эпизодов картины вы покажете встречу Родченко с Владимиром Маяковским. Кто в вашем дримкасте?

— Я думаю в данном случае сейчас не о человеке, который его может сыграть, а о той пронесшейся звезде. Роль Маяковского требует многосоставного подхода к выбору актера, ведь именно в тот период он впервые надевает свою желтую кофту (причем в Казани!) и гастролирует по городам, выступая с футуристами. К тому же в момент знакомства с Родченко поэт моложе, чем мы знаем его на тех самых каноничных фотографиях.

— В качестве референса для «Ракурса» вы опираетесь на культовую романтику Оксаны Бычковой «Питер FM» (2006). Любопытно, что это фильм-рекордсмен по количеству упоминаний в списке референсов, как заметил «Кинопоиск». Как вы считаете, с чем это связано? Возвращение к поэтическому кино и романтизации городской атмосферы?

— Мое поколение 30-летних сейчас является движущей экономической силой и обладает большой покупательной способностью. У нас у всех просто появился запрос на такое кино. А люди, выросшие в 2000-е и 2010-е, уже доросли до того возраста, когда могут пойти в минкульт и создавать кино. 22-летние режиссеры, которые делают большие проекты, — это скорее исключение.

В «Ракурсе» витает юношеское настроение «ветра в волосах», поскольку это связано с моим личным подходом к созданию кино — мне интересно рефлексировать, что было со мной какое-то время назад. Когда находишься в моменте, довольно сложно трезво оценить ситуацию, а взгляд в прошлое может не только погрузить в то состояние, но и предоставить возможность его проанализировать. Возможно, все мы просто хотим вернуть ощущение юности. Когда тебе 35 лет, ты много работаешь и живешь по накатанной, а за романтизмом возвращаешься в прошлое, чтобы найти там энергию. В 45 лет я подумаю о том, как жилось в 35, тогда и поговорю об этом. Наверное, мое творчество так и будет построено — рефлексия о том состоянии, что было 10–15 лет назад.

Кроме того, кино — уникальная возможность для его создателей оказаться в разных эпохах. И это одна из причин, почему хочется им заниматься. За одну жизнь ты не можешь прожить в мире художников, бандитов, хирургов и так далее, но можешь многое об этом узнать благодаря работе над фильмом.

«Кино — это уникальная возможность для его создателей оказаться в разных эпохах»

«Кино — это уникальная возможность для его создателей оказаться в разных эпохах»

«Снимать большое кино в Казани скорее исключение»

— «Ракурс» — ваш дебютный полнометражный фильм. Помимо работы над ним, после окончания КазГИКа вы также занимались созданием короткометражек…

— Дебютную короткометражку я лет 7 назад тоже снимал в Казани. Она называется «На рассвете в конце июня». В картине показан первый день ВОВ, буквально первые минуты. Это история про детей, которые играли в войнушку, а оказались на настоящей войне, когда фашистско-немецкие захватчики напали на Советский Союз и приграничные деревни были атакованы.

Потом я продолжил периодически возвращаться к кино и учиться в этом направлении, также параллельно работал в рекламной индустрии. Каждый, даже маленький, опыт помог мне пощупать материю с режиссерской точки зрения и переложить это на большую форму, когда в коротком метре стало тесно. Моя первая полнометражная работа тоже поможет что-то отточить и сделать определенные выводы. Режиссер не перестает обучаться, потому что энергия новых знаний помогает не терять интерес и не уйти в рутину.

— Как себя чувствует молодой кинематографист в Татарстане? Какие перспективы есть в республике?

— Я не особо понимаю, что сейчас происходит в Татарстане, потому что переехал в Москву. В какой-то степени это и есть ответ. Если ты хочешь участвовать в индустриальной игре, нужно идти туда, где это является частью жизни. Снимать большое кино в Казани скорее исключение.

В любом случае нужно куда-то двигаться и собирать похожее комьюнити, заряженное энергией на творчество. В работе над «Ракурсом» меня окружает команда, которая искренне верит в эту историю, благодаря чему проект снимается по любви, а не из желания подзаработать. Мне хочется пробовать пройти тот путь, который проходит Родченко — он собирает вокруг себя людей, пытается создавать новые смыслы и экспериментировать с формами. Сейчас я буквально тем же самым занимаюсь, просто в кино, а не в живописи. Мне это тоже очень ценно даже не в плане технического опыта, а в духовном проживании пути своего героя.

В Москве банально больше людей в кинематографе, заряженных своей профессией. Здесь логичнее развиваться и работать. Но ощущение, что нужно снимать про то, что ты знаешь, уже не первый раз меня тянет в Казань. Например, сейчас мы еще готовим проект про середину 1990-х, где действие целиком происходит в Казани. Сосценаристом является Тагир Мингазов, который также работал над фильмом Байбулата Батуллина «Бери да помни», мы познакомились с ним в Москве. Сюжет пока раскрыть не могу, сериал находится в девелопменте.

— Многие жалуются, что татарстанский кинематограф плохо развивается и, несмотря на то что в Татарстане есть кинопродакшен, многих талантливых режиссеров «забирает» Москва. Что мешает развитию киноиндустрии в республике?

— Могу порассуждать на примере феномена якутского кино, которое начало вариться в собственном соку и рождать золотые проекты. Есть несколько путей, один из них — попытка встроиться в производственную индустрию, потому что у нас много локаций для работы. Я не совсем понимаю, что значит в данном случае «татарстанское кино» и почему оно должно быть именно татарстанским. Должно ли это как-то отражаться в самом фильме? Условно, может ли приехать любой режиссер и снять сериал у нас — будет ли он тогда татарстанским? Могли ли «Дети перемен» сняться в Казани? Думаю, могли бы. Необязательно снимать именно татарстанские истории, сам регион может быть и творческим, и экономическим драйвером.

Несмотря на то что я люблю и хочу снимать романтическое, поэтичное кино, все равно понимаю, что кино — это бизнес. Даже с поддержкой минкульта нужны будут еще деньги. Поэтому важно создать такой проект, который был бы интересен людям и приносил деньги, чтобы инвестировать в новое кино.

Ребейты — это тоже суперважная для продюсеров часть. На питчинге я слышал, как многие говорили, что у них есть договоренность с регионами по ребейту в 45 процентов. Это же круто для обеих сторон. Режиссеры снимают на натуре, а регионы «заманивают» приезжих кинематографистов.

— По поводу якутского кино — они снимают в первую очередь для самих себя…

— А фильм «Кончится лето», снятый в Якутии? Он рассчитан на массового зрителя и входит в топ лучших картин первой половины 2025 года.

— Согласна. Но большинство фильмов все же основано на якутской культуре. Если мы говорим о национальной истории, можно привести еще один пример. В соседнем Башкортостане много фильмов выходит во всероссийский прокат. Например, картины «Сестренка», «Из Уфы с любовью», «Помилование», «Лето. Город. Любовь» Айнура Аскарова. Татарстанский кинематограф известен разве что «Бери да помни», который проспонсировала Москва. Если мы не говорим о господдержке, о чем нужно снимать татарстанским режиссерам, чтобы это имело коммерческий успех?

— Важно пытаться делать кино не по национальному или какому-то другому признаку, а так, чтобы оно отзывалось в сердцах людей. В основе любого классного зрительского фильма лежит честная, интересная широкому кругу людей история, в которой они находят себя. Кино не должно ничему учить. Максимум ставить вопросы, на которые зритель уже сам будет искать ответы, и вдохновлять на что-либо.

— Должны ли, по-вашему, региональные власти помогать коммерческим проектам, если это не госзаказ?

— «Должны» — это громкое слово, но почему бы и нет, если это работает на имидж города или республики. В нашем случае есть понимание, что история Родченко правда отражает какие-то вещи, интересные широкому зрителю даже за пределами России, — его творчество известно по всему миру. Я подозреваю, что вы говорите о каких-то рисковых и невозвратных инвестициях. Для развития индустрии господдержка — это прикольно, но если ты хочешь «Трансформеров» снимать, то это должно быть на других условиях. В таком случае непонятно, почему коммерческая история должна иметь безвозмездную помощь государства. Для историй, которые сохраняют авторский язык в кино и рассказывают о событиях или людях, изменивших мир к лучшему, помощь просто необходима.

— Нужен ли фонд кино Татарстану? Многие режиссеры жалуются, что в федеральном фонде не распределяются средства на национальный кинематограф, а если бы был региональный фонд, было бы лучше. Если да, то какая сумма должна быть?

— Суммы должны равняться минимальному индустриальному стандарту кинопроизводства. Насмотренный зритель избалован хорошим качеством, хорошей актерской игрой и вообще хорошими аудиовизуальными произведениями, поэтому минимальная планка должна быть выдержана, соответственно, должна как-то индексироваться. Сейчас нижняя планка — это 50–70 миллионов.

«Сделать фантастический блокбастер для нашей индустрии не совсем обычное действие, скорее тоже исключение. Что может спасти нашу индустрию? Снова любовь»

«Сделать фантастический блокбастер для нашей индустрии не совсем обычное действие, скорее тоже исключение. Что может спасти нашу индустрию? Снова любовь»

«У меня осталось забавное ощущение, что Япония и Татарстан очень похожи»

— Уход Голливуда с российской площадки открыл многим двери в кинематограф. Насколько сильно уход «большого кино» повлиял на индустрию?

— Кино по большей части бизнес, поэтому условия конкуренции важны для развития. Наверное, это минус, хотя конкурировать с машиной Голливуда, производящей фильмы по 300 миллионов долларов, ни одной стране недоступно. Они делают фильмы для всей планеты, что другим довольно сложно сделать. Есть, конечно, пример Люка Бессона, который из Франции широко и массово экспортирует кино.

Ковидные годы нас затянули в домашние онлайн-кинотеатры. Я по-прежнему считаю, что кинотеатральный опыт очень важен для просмотра кино, причем не только блокбастеров, но и авторского кино. Недавно я ходил на «Материалистку» Селин Сон, приятно было смотреть на большом экране красивую, дискуссионную во всех планах работу, снятую на пленочку.

Конкуренция — это здорово, но есть моменты, в которых конкурировать сложно. Так что, возможно, у нас появились в хорошем смысле тепличные возможности для российских блокбастерных проектов. Например, «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко выглядит очень круто. Хотя я считаю, что в этом не должно быть заслуги, что нет «Мстителей» в кинотеатральном прокате, потому что это абсолютно разные проекты, которые только дополнили бы друг друга. Кстати, я был на премьере «Сто лет тому вперед» и видел заряженную атмосферу команды. Это пример фильма, сделанного по любви. Сделать фантастический блокбастер для нашей индустрии не совсем обычное действие, скорее тоже исключение. Что может спасти нашу индустрию? Снова любовь.

— Сейчас идет переориентация на Восток и Африку. Как вы оцениваете шансы выхода на эти рынки? И что насчет их фильмов на российских экранах — почему в прокате не идет индийское, турецкое, бразильское кино? Это вообще реально?

— Мне кажется, индийское кино дико популярно на телевидении.

— А если брать массовый прокат?

— Индийское кино популярно у более взрослой аудитории. На самом деле я сужу по своей маме: она смотрела индийские фильмы, когда мне было пять лет, сейчас мне 34 и она по-прежнему их смотрит. Возможно, их аудитория занята другими заботами, потому и не пойдет в кино на такие фильмы.

Азиатское кино у нас популярно. Японские и корейские фильмы даже выходят в повторный прокат. Те же анимационные фильмы Хаяо Миядзаки. Азия — это другой, инопланетный мир. Я путешествовал в Японию, и это потрясающая возможность приехать в страну, которая была до XX века практически закрытой и варилась в собственном соку. Они будто с нуля все изобретают на этой планете, не ориентируясь на чужие культуры. У меня осталось забавное ощущение, что Япония и Татарстан очень похожи, люди очень похожи — много улыбаются и смеются. Мы ходили в караоке, где слушали японские песни и пришли к выводу, что они очень похожи на татарскую эстраду по музыкальным аранжировкам. А еще для нашего нового театра имени Камала проект разрабатывал японский архитектор Кэнго Кума. Такие вот связи.

Восточное кино выходит в прокат, но в основном не новое. Сейчас бум корейского — от фильмов до косметики. Может, мы с азиатскими странами действительно в чем-то похожи, но многое не можем ментально понять, поскольку в нас заложен разный культурный код.

— Некоторые говорят, что в российском кинематографе сейчас все плохо с драматургией, актерами, режиссерами. Действительно ли так?

— Талантливому человеку всегда найдется место. Но чтобы его найти, нужно сильно постараться. Кино требует больших вложений, а большие вложения — это вера не только в талант человека, но и в его работоспособность и способность решать сложные ситуации. Чем, собственно, и полезен многолетний опыт работы на площадке в моем случае. На дебюте я не оказываюсь как утенок, которого впервые выпустили в озеро. Для меня площадка — это естественная среда обитания. Да, немного другие правила и задачи, но сама ситуация уже не приносит такого стресса, как могла бы. Конечно, в любом случае будешь переживать и в первый день, и во второй, и в последний, но при наличии опыта будет меньше технических, профессиональных недочетов.

— Назовите хорошие, на ваш взгляд, российские фильмы и сериалы за последние 3–5 лет? Что-то из списка must-have.

— Из сериалов сразу что пришло в голову — «Дети перемен», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трасса» и «Черная весна». Фильмы — «Фрау», «Экспресс», «Серебряные коньки».

— Какие проекты в планах на будущее? С кем хотели бы поработать из режиссеров или актеров? Может, есть какая-то идея фикс?

— Совсем недавно мы представляли наш проект на питчинге дебютов минкульта РФ, но, к сожалению, не получили поддержки. У нас довольно хороший балл, и мы обязательно пойдем в следующую волну, попробуем победить. Я считаю, что наш проект очень важен сейчас, так как он показывает Россию как место, где рождаются люди, которые оставляют след в искусстве. И то, что мы делаем этот фильм по любви и с любовью, тоже очень важно.

Но также, как мы говорили, главное — продолжать, поэтому я не теряю тоже времени и пытаюсь создавать новые заявки. Чем больше проектов будет заявлено и придумано, тем быстрее я, надеюсь, смогу дебютировать и создавать классное кино, которое, возможно, в том числе поможет развивать и индустрию в Татарстане. Казань я люблю. Пожалуйста, приглашайте.

Комментарии 0

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.