«Мы можем взять один населенный пункт и комплексно заменить там сети, но нам же и о других муниципалитетах надо думать. В Татарстане 45 районов, мы должны решать проблемы здесь и сейчас!» — говорил начальник управления ЖКХ минстроя РТ Айрат Галлямов. На техническом семинаре в Казани СИБУР и производители полимерных труб продвигали свои решения взамен традиционных материалов. О первых результатах проекта «Теплая страна» в Камских Полянах и Менделеевске, беспрецедентных вливаниях в отрасль и о том, чем будут отвечать металлурги, — в материале «БИЗНЕС Online».

На техническом семинаре в Казани СИБУР и производители полимерных труб продвигали свои решения взамен традиционных материалов

На техническом семинаре в Казани СИБУР и производители полимерных труб продвигали свои решения взамен традиционных материалов

«Задача — сделать отрасль ЖКХ самоокупаемой»

«В России потребление полимерных труб в 2 раза меньше, чем в Китае, Европе, США. То есть мы в 2 раза отстаем в применении этого эффективного материала. Сейчас государство выделяет колоссальные деньги на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Надо эти деньги потратить с умом», — заявил в прошедший четверг вице-президент группы «Полипластик» Петр Титов на техническом семинаре, который прошел в здании минстроя Татарстана на улице Дзержинского. Обсуждение, посвященное применению полимерных решений в ЖКХ, было закрыто от СМИ, но «БИЗНЕС Online» удалось узнать подробности встречи.

Если быть точнее, на кону 4,5 трлн рублей — столько средств выделено на федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025–2030 годы». За предыдущую шестилетку (2018–2023) в отрасль влили 2,6 трлн рублей, т. е. в 1,7 раза больше. Бюджетные средства выросли больше всего, в 3,3 раза до 2,5 трлн рублей. Такие цифры привел директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

«Не могу сказать, что все источники найдены. Изначально планы были более масштабными. Все мы понимаем, что ситуация с бюджетом не самая благоприятная для того, чтобы наращивать инвестиции. Кроме того, бюджетное финансирование уязвимо, в бюджете может денег и не быть. Приоритет всегда у социальных проектов. Наша задача — сделать отрасль ЖКХ самоокупаемой, чтобы она могла сама себя обеспечивать и модернизировать», — указал он. В пример он привел электроэнергетику, в которой минимальное вовлечение бюджетных средств.

Илья Долматов: «Наша задача — сделать отрасль ЖКХ самоокупаемой, чтобы она могла сама себя обеспечивать и модернизировать»

Илья Долматов: «Наша задача — сделать отрасль ЖКХ самоокупаемой, чтобы она могла сама себя обеспечивать и модернизировать»

Повышать тарифы для населения не панацея, хотя государство все же идет навстречу ресурсоснабжающим организациям (что, собственно, мы видим сейчас в платежках). Перед отраслью стоит нетривиальная задача — достичь максимального эффекта при ограниченных ресурсах. Бед в «коммуналке» хватает: в замене нуждаются 43% сетей водоснабжения и 46,1% сетей водоотведения по всей стране, сейчас темпы замены не превышают 1% в год. Этого явно недостаточно, чтобы остановить катастрофический износ сетей. Мечта минстроя РФ — достичь 5% в год к 2030-му.

«Простаивающие мощности никому не нужны, но они дополнительной нагрузкой ложатся на тариф»

Красной нитью через семинар проходила мысль, что спасение отрасли — это переход c традиционных материалов на полимерные. Бенефициарами инициативы хотят стать не только производители готовой пластиковой продукции, но и СИБУР, как главный поставщик сырья. В этом году на KazanForum вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал применение полимеров в ЖКХ — он предложил СИБУРу участвовать в разработке мастер-планов для 200 городов страны. Тогда же исполнительный директор холдинга Павел Ляхович доложил Хуснуллину и раису РТ Рустаму Минниханову о результатах реализации проекта «Теплая страна». Эффект от применения полимеров оценил Казанский архитектурный университет совместно с Институтом экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ.

Более подробно о результатах пилотного проекта в четверг рассказал Долматов. Так, на водоводе в Камских Полянах (Нижнекамский район) заменили стальную трубу диаметром 500 мм на такую же полимерную. На замену труб протяженностью 4,1 км потратили свыше 112 млн рублей. Но авторы исследования посчитали, что если понизить диаметр полимерной трубы до 300 мм, то при том же финансировании можно заменить на 77% больше сетей — 7,25 километра.

Проведенный предварительный технический анализ магистральных сетей в Менделеевске показал, что больше 70% сетей можно оптимизировать по диаметру. Так, если поменять стальную трубу Ø304 мм на полимерную Ø248 мм, то при затратах в 115,1 млн рублей можно заменить 16 км сетей (против 10 км без изменения диаметра). По данным ВШЭ, снизить диаметр возможно по причине того, что мощности водопроводов и очистных сооружений в России загружены в среднем на 43–46%. Строить «с запасом», по мнению Довлатова, не имеет смысла. «Простаивающие мощности никому не нужны, но они дополнительной нагрузкой ложатся на тариф. [Низкий] показатель использования мощности нас тревожит и наводит на мысль, что тут есть потенциал для оптимизации технических решений», — указал директор института.

На примере этих кейсов авторы исследования сформировали три критерия комплексного подхода к модернизации в ЖКХ для региональных и федеральных властей.

1. Приоритетность комплексных проектов перед заменой отдельных элементов системы. Речь идет о том, что нужно латать не отдельные дыры, а смотреть на участки в комплексе. Так устраняются скрытые узкие места и вторичные дефекты, повышается надежность и качество ресурсоснабжения за счет сокращения количества аварий и повторных работ.

2. Минимальная стоимость проекта на всем жизненном цикле. Это, пожалуй, наиболее чувствительный вопрос. Дело в том, что в моменте полимерные решения могут оказаться дороже стальных или железобетонных. Чтобы нивелировать эту разницу, эксперты предлагают учитывать затраты не только на капитальные вложения, но и последующую эксплуатацию, реконструкцию, экологические издержки (штрафы, воздействие на окружающую среду, уровень аварийности) и даже расходы на демонтаж по окончании срока службы. Тут козырем полимерных труб можно назвать их долговечность.

«Разумнее рассматривать реализацию инвестпроекта на всем горизонте его жизненного цикла. Срок службы стальной трубы — 25 лет, полимерной — 100 лет. Этот факт нужно учитывать. На горизонте 100 лет этот фактор, естественно, становится более выгодным», — отстаивал свою гипотезу кандидат экономических наук.

Срок службы стальной трубы — 25 лет, полимерной — 100 лет

Срок службы стальной трубы — 25 лет, полимерной — 100 лет

3. Оптимизация технических решений с учетом реальных и перспективных нагрузок. На протяжении более чем 20 лет в России наблюдается устойчивая тенденция на снижение объемов потребления и загрузки сетей. Эта тенденция косвенно свидетельствует о потенциале оптимизации диаметров существующих трубопроводов.

«Важно это отражать в документах по развитию муниципального образования. Ключевой инструмент технической политики — это схемы водоснабжения и водоотведения. Сегодня качество таких схем, к сожалению, оставляет желать лучшего. Зачастую документы актуализируются реже, чем раз в три года. Это тревожный фактор. <…> Мне кажется, что нужно усилие водоканалов и проектировщиков сосредоточить на том, чтобы эффективные мероприятия учитывались в первую очередь в схемах водоснабжения и водоотведения».

Ленар Зайнутдинов: «При проектировании железобетонные колодцы как будто выигрывают по стоимости, говорят, что в 2 раза полимерный колодец дороже. Но через 15–17 лет ЖБ колодец требует капремонта или полной замены»

Ленар Зайнутдинов: «При проектировании железобетонные колодцы как будто выигрывают по стоимости, говорят, что в 2 раза полимерный колодец дороже. Но через 15–17 лет ЖБ колодец требует капремонта или полной замены»

«Двойная выгода вначале потом будет нас долго мучить и бить по карману»

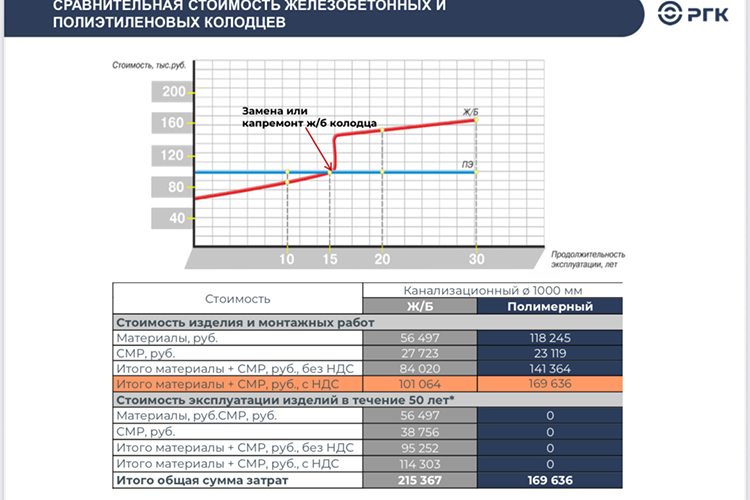

Доклады промышленников только подтверждали тезисы ученых. Так, ООО «РГК» (татарстанский производитель полимерных труб) презентовало полимерные колодцы для сетей водоотведения. Срок службы таких колодцев, производимых из полиэтилена и полипропилена СИБУРа, в 2 раза выше традиционных решений из железобетона, отчитался руководитель направления связи с общественностью и с государственными структурами компании Ленар Зайнутдинов.

Судя по его презентации, ЖБ колодцы «живут» только 8–12 лет, тогда как полимерные — все 50. Пластиковый вариант к тому же более устойчив к коррозии, меньше по весу, обеспечивает абсолютную герметичность и легко поддается вторичной переработке. Но стоимость полимерного колодца действительно на 68% больше — 169,6 тыс. рублей против 101 тыс. рублей вместе со строительно-монтажными работами. Зато расходы на эксплуатацию в течение 50 лет РГК оценил в ноль рублей, тогда как затраты на ЖБ колодец составят 114 тыс. рублей за этот период.

«При проектировании железобетонные колодцы как будто выигрывают по стоимости, говорят, что в 2 раза полимерный колодец дороже. Но через 15–17 лет ЖБ колодец требует капремонта или полной замены. Двойная выгода вначале потом будет нас долго мучить и бить по карману. Полимерный колодец позволит нам выиграть на протяжении всего срока использования», — обратил внимание Зайнутдинов. Он поддержал инициативы по внедрению комплексного подхода при реализации проектов в ЖКХ.

Представители СИБУРа рассказали о новых марках полимеров и инженерных решениях, способных снизить капитальные затраты при модернизации сетей до 30%, а эксплуатационные — до 20%. Благодаря техническим характеристикам полимерных труб и меньшей стоимости их содержания на жизненном цикле темпы замены водопроводных сетей могут вырасти на 35% относительно текущих показателей.

Айрат Галлямов: «Износ сетей очень большой, менять надо большой объем, а возможностей не так много. Мы можем взять один населенный пункт и комплексно заменить там сети. Но нам же и о других муниципалитетах надо думать»

Айрат Галлямов: «Износ сетей очень большой, менять надо большой объем, а возможностей не так много. Мы можем взять один населенный пункт и комплексно заменить там сети. Но нам же и о других муниципалитетах надо думать»

«Это идеальный вариант, но не всегда так получается»

В целом минстрой Татарстана поддерживает комплексный подход в проектах ЖКХ. Эффект от этого есть — он виден на примере с Камскими Полянами и Менделеевском. Но не всегда он может быть реализован, отметил начальник управления ЖКХ минстроя РТ Айрат Галлямов.

«Износ сетей очень большой, менять надо большой объем, а возможностей не так много. Мы можем взять один населенный пункт и комплексно заменить там сети. Но нам же и о других муниципалитетах надо думать. В Татарстане 45 районов, мы должны решать проблемы здесь и сейчас! Понятно, если бы мы знали в долгосрочной перспективе, что у нас будут определенные деньги, может быть, нам следовало бы решать комплексно сначала одни населенные пункты, потом другие. Но ждать не получается — потребность большая. Поэтому, к сожалению, все, что мы хотели бы, не получается реализовывать. Проблему надо решать, мы должны один раз заходить на объект и больше туда не заходить. Это идеальный вариант, но не всегда так получается», — размышлял чиновник.

На семинаре вскрылись и нормативные барьеры. Материалы и оборудование занимают 70% в общей стоимости финансирования строительства объектов, поделился начальник отдела мониторинга цен на строительные ресурсы госэкспертизы РТ Руслан Закиров. При оценке проектов (где большинство из них — с бюджетными источниками финансирования) управление учитывает только расходы на строительство объектов, аргументы о жизненном цикле и других преимуществах не вписаны в федеральные нормативы, по которым работает орган. Так что желание госзаказчика поменять ЖБ колодец на полимерный может попросту не пройти экспертизу.

«Понятно, что жизнь не стоит на месте. Вы изобретаете новые материалы, которые зачастую дороже традиционных, но в дальнейшем это приведет к значительному удешевлению эксплуатации. Эта проблема есть. Ее нужно решать», — согласился Закиров.

Участники семинара также предложили расширить полномочия регионов в области технической политики в сфере ЖКХ, когда сам субъект устанавливает единые общие правила управления имущественным комплексом ЖКХ (от проекта до эксплуатации). Такой пример есть в Санкт-Петербурге. На встрече обсудили перспективы создания регионального методического документа (РМД) для водоканалов Татарстана. Планируется собрать обратную связь и определить направления научно-исследовательских работ для разработки данного документа совместно с минстроем РТ и научными организациями.

В казанском МУП «Водоканал» нам рассказали, что сейчас доля полиэтиленовых труб в их сетях составляет 35% — постепенно компания заменяет трубы на полимерные везде, где это возможно

В казанском МУП «Водоканал» нам рассказали, что сейчас доля полиэтиленовых труб в их сетях составляет 35% — постепенно компания заменяет трубы на полимерные везде, где это возможно

«Полимеры разлагаются сотни лет»

Ресурсоснабжающие организации (по крайней мере крупные) готовы к переходу на пластик. Например, «Татэнерго» последние пять лет в сетях горячего водоснабжения применяет только полимерные трубы — они выдерживают температуру до 95 градусов, а горячая вода обычно подается на 70 градусов, говорил «БИЗНЕС Online» гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.

В казанском МУП «Водоканал» нам рассказали, что сейчас доля полиэтиленовых труб в их сетях составляет 35% — постепенно компания заменяет трубы на полимерные везде, где это возможно. В качестве преимуществ там отметили устойчивость к коррозии, гладкую внутреннюю поверхность (от этого выше пропускная способность), гибкость и простоту монтажа, долговечность и экономию на эксплуатации (меньше утечек и прорывов).

Не стоит рассчитывать, что производители металлической продукции готовы отдать свой кусок рынка. Этот сектор переживает не лучшие времена: с замедлением экономики РФ наблюдается сокращение внутреннего спроса на стальные трубы. В 2024 году потребление труб сократилось как со стороны энергетического сектора (минус 9%), так и промышленного (минус 5%).

Пока преждевременно говорить, что полимерные трубы смогут полностью вытеснить стальные в сфере ЖКХ, рассказал «БИЗНЕС Online» эксперт из трубной промышленности. И этому есть объективные причины, в частности якобы более низкие эксплуатационные характеристики полимерных труб.

«Пара простых примеров. Если стальные трубы сохраняют прочность и герметичность в широком диапазоне температур от северных регионов (минус 60 градусов) до паропроводов (плюс 120 градусов), то полимерные трубы при отрицательных температурах становятся хрупкими, а при высоких — расплавляются. Уступают они и в прочности: при изгибе или резком скачке давления (гидроударе) полимерные трубы могут просто перегнуться или лопнуть. В высотных многоквартирных домах на верхней зоне розлива горячего водоснабжения как раз такие условия эксплуатации и есть: высокая переменная температура, избыточное давление со скачками, приводящими к гидроударам», — указал он.

Пока преждевременно говорить, что полимерные трубы смогут полностью вытеснить стальные в сфере ЖКХ, рассказал «БИЗНЕС Online» эксперт из трубной промышленности

Пока преждевременно говорить, что полимерные трубы смогут полностью вытеснить стальные в сфере ЖКХ, рассказал «БИЗНЕС Online» эксперт из трубной промышленности

В самой нагреваемой воде есть сильные окислители — растворенные хлор и кислород. Все это действует на трубу одновременно и синергетически, взаимно усиливая воздействие. В результате в высотных многоквартирных домах полипропиленовые трубы, которые не рассчитаны на такие условия эксплуатации и на рабочее давление 1 МПa, выходят из строя задолго до истечения нормативного срока службы. «В рекомендациях ГОСТ 32415-2013, где регламентированы испытания полипропиленовых труб на длительную прочность материалов, учтена только работа при заданных температуре и давлении. В реальности картина другая», — указал наш собеседник.

«И не будем забывать про экологичность: стальные трубы после демонтажа отправляют в металлолом и далее переплавляют для повторного использования металла. А полимеры разлагаются сотни лет. Уже сейчас пластиковые отходы являются одним из самых значительных факторов загрязнения окружающей среды», — подытожил эксперт.

Комментарии 75

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.