В Присутственные места Казанского кремля в начале недели съехались именитые архитекторы со всей России. В рамках форума «Ребус» эксперты обсуждали, как сегодня работают с историческим наследием специалисты со всей страны. О том, как из нетипичного здания гаража сделать музей, как проект реновации усадьбы может вырастить выручку комплекса в 3 раза и почему мастер-планы в исторических поселениях часто не работают, — в материале «БИЗНЕС Online».

На площадке Присутственных мест уделили время общественным пространствам и культурному наследию в них. Именно так называлась сессия, которую модерировала помощник раиса РТ Олеся Балтусова

На площадке Присутственных мест уделили время общественным пространствам и культурному наследию в них. Именно так называлась сессия, которую модерировала помощник раиса РТ Олеся Балтусова

«Может быть, какую-то отдельную номинацию придумаем для татар?»

Мероприятия с международным охватом на этой неделе затрагивали не только привычный для многих «Казань Экспо». Форум «Ребус», посвященный цифровизации и инфраструктуре, объединил экспертов и на площадке Присутственных мест Казанского кремля. Там, что логично, уделили время общественным пространствам и культурному наследию в них. Именно так называлась сессия, которую модерировала помощник раиса РТ Олеся Балтусова. Впрочем, участники — видные в России архитекторы — быстро предложили свое, «правильное» название.

«Я бы перефразировала на „Культурное наследие и общественные пространства в нем“», — предложила под звуки бурного одобрения зала основатель и руководитель архитектурного бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева. Бóльшую часть встречи занял обмен опытом между специалистами, занятыми в сфере работы над историческим наследием городов. Эта тема очень близка для Казани, что ранее подчеркнул перед иностранными коллегами раис РТ Рустам Минниханов.

Каждый город известен чем-то своим. Некоторые — своими небоскребами. Мы в Казани, и наше главное достояние — это исторический центр.

«Если не будем помнить свою историю, то можно все снести и быстренько сделать. Но люди хотят увидеть и сохранить то, что было. Данными вопросами занимаются архитекторы, защитники наследия — люди неприятные, но этот баланс надо сохранять и соблюдать интересы. В конечном счете получаем привлекательные туристические территории. Если бы не имелось Казанского кремля, стремления попасть в ЮНЕСКО, набережных, Универсиады, то где бы мы были? Казань сильно изменило тысячелетие. Это первый шаг, второй — Универсиада», — говорил он в «Казань Экспо» накануне.

До 2022 года во дворе Присутственных мест находилась парковка, что в целом традиционно. Просто раньше сюда ставили кареты и телеги, а в последующем — машины

До 2022 года во дворе Присутственных мест находилась парковка, что в целом традиционно. Просто раньше сюда ставили кареты и телеги, а в последующем — машины

Поэтому неудивительно, что практически первым делом на обозрение публики попал проект двора как раз в тех самых Присутственных местах Кремля. Его совсем недавно, в 2022 году, готовила Тютчева — известный московский архитектор, который в Казани успела прославиться мастер-планом Старо-Татарской слободы.

«Это самый быстрый проект в моей практике — все заняло чуть больше полугода вместе с реализацией. Это, можно сказать, практически [невозможно]… Хотя это Татарстан, а здесь, как известно, возможны чудеса», — рассуждала Тютчева. По ее словам, до 2022 года во дворе Присутственных мест находилась парковка, что в целом традиционно. Просто раньше сюда ставили кареты и телеги, а в последующем — машины.

Первое, что необходимо сделать при работе с любой территорией, — внимательно изучить пространство, считает Тютчева. «Тут прекрасная панорама с объектами архитектурного и культурного наследия: Присутственные места XVIII–XIX веков, крепостная стена XVI века. Все вроде ничего, но есть нюанс. Четверть всей этой красоты занимал асфальт — это, по большому счету, была единственная проблема этой территории», — объясняла архитектор. При изучении истории данной территории остановились на мансуровском белом граните — такой слой нашли в археологических разрезах. А с помощью растительности и водоемов решили климатическую проблему — раньше днем во дворе было очень жарко, поскольку это закрытое пространство, не продуваемое ветром.

Первое, что необходимо сделать при работе с любой территорией, — внимательно изучить пространство, считает Тютчева

Первое, что необходимо сделать при работе с любой территорией, — внимательно изучить пространство, считает Тютчева

Это идеальный пример качественной работы не просто с ОКН, а с объектом всемирного наследия. Аккуратный и концептуальный проект, но при этом удовлетворяющий запросы современных городских сообществ. В этом по-настоящему сильна Казань, считает президент союза архитекторов России Николай Шумаков.

«Этих татар нельзя пускать больше на „Архитектурное наследие“ (фестиваль, организованный союзом архитекторов России, — прим. ред.), потому что они забирают все, что предназначено для всей нашей страны, — шутил Шумаков. — И „золото“, и „серебро“, и „бронзу“ забрали».

Для понимания: среди победителей смотра-конкурса фестиваля Шумакова отметились концепции устойчивого развития исторических поселений Чистополя и Елабуги. «Может быть, какую-то отдельную номинацию придумаем для татар?» — продолжал шутить Шумаков под удовлетворенный смех зала, бóльшая часть которого состояла из представителей казанского архитектурного сообщества.

«Знал бы Мельников, что он строит музеи, а не гаражи… Но, мне кажется, знал!»

«Знал бы Мельников, что он строит музеи, а не гаражи… Но, мне кажется, знал!»

Как вдумчивая реновация исторического наследия влияет на выручку музеев

Другие проекты только обосновывали предложение Тютчевой переименовать сессию в «Культурное наследие и общественные пространства в нем», но никак не наоборот. К примеру, директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко рассказала о том, как выросло выставочное пространство в одном из шедевров конструктивизма — речь о гараже в Москве на улице Новорязанской, построенный по проекту архитектора Константина Степановича Мельникова (1890–1974). Сейчас это музей транспорта Москвы.

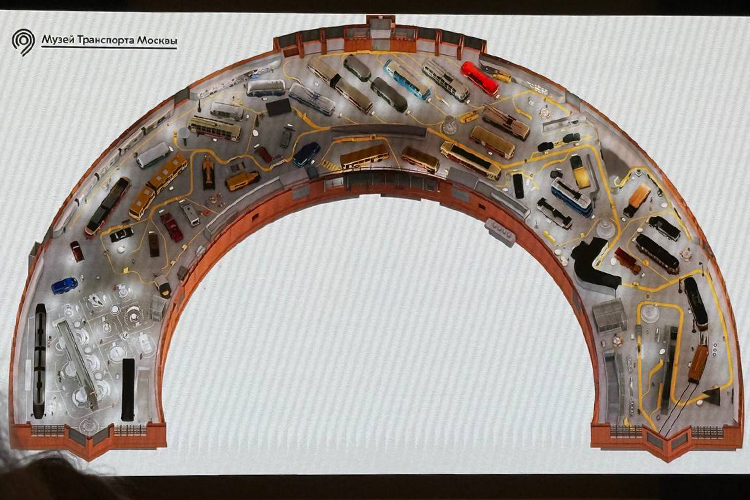

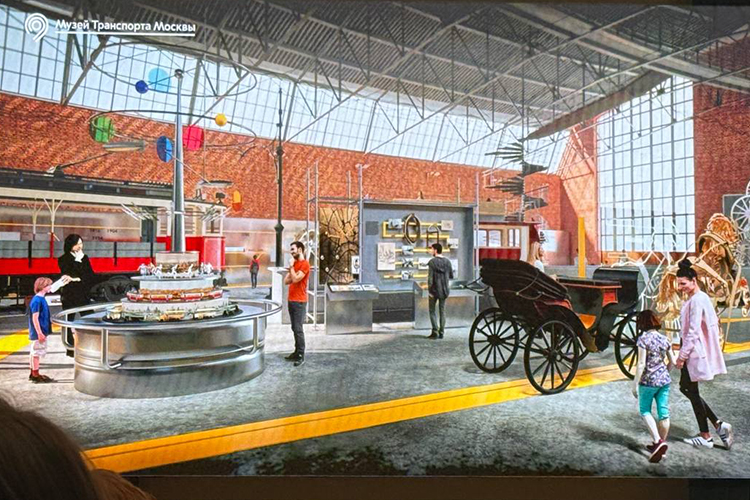

«Знал бы Мельников, что он строит музеи, а не гаражи… Но, мне кажется, знал!» — начинала свой рассказал Бондаренко о необычном здании, где когда-то должно было расположиться 226 грузовиков «ГАЗ-АА» — это знаменитые полуторки. Задача с виду простая — это ведь всего лишь гараж! Но Мельникову достался неудобный во всех отношениях треугольный участок, где он умудрился вписать объект полукруглой формы. Это отсылает нас сразу к истории развития транспортной системы Москвы, которая издревле «едет» кругами, форма здания походит на серп и молот — символам СССР.

«Архитектор даже говорил, что стоило ему построить гараж, как на него словно из рога изобилия посыпались государственные заказы. А ведь действительно, он справился с невозможной для многих задачей», — продолжала Бондаренко, с чем неожиданно поспорил Шумаков.

«Оксана, Мельников получил все заказы после того, как он сделал саркофаг для Ленина. Никаких гаражей! — вступил Шумаков. — Если хочешь, конечно, давай об этом помечтаем с тобой, но вечером, когда стемнеет». Шумаков в целом общался с участниками в привычной для себя саркастичной манере. «Влетело» и Балтусовой «Дорогая, я ведь только ради тебя приехал в этот загадочный город. А ведь, знаешь, много в России других прекрасных женщин», — юмористически кокетничал президент союза архитекторов.

«Получилось выдержать особую грань: современный подход — мультимедиа и интерактивность — и классический, где сохраняется главная цель музея — показать историю»

«Получилось выдержать особую грань: современный подход — мультимедиа и интерактивность — и классический, где сохраняется главная цель музея — показать историю»

Но вернемся к музею транспорта Москвы. «Мы всегда говорим, что самая главная наша экспозиция — это само здание музея», — говорила Бондаренко. По ее словам, музей существует всего пять лет. Речь не о столетней галерее, поэтому была возможность избежать многих проблем выставочных пространств. Получилось выдержать особую грань: современный подход — мультимедиа и интерактивность — и классический, где сохраняется главная цель музея — показать историю.

Есть еще один любопытный вид культурного наследия в России, куда любят заезжать туристы, — усадьбы, где в свое время проживали важные для истории личности. Такой является усадьба Мелихово, где писатель Антон Павлович Чехов (1860–1904) прожил около 7 лет. С этим пространством работала снова Тютчева.

«Первое — мы обратили внимание, что там полностью нарушена логистика перемещения посетителей по усадьбе. С советского времени они заходили откуда-то сбоку, что полностью нарушало всю концепцию таких пространств, где люди движутся по прямой, длинной аллее. Поэтому в работе над историческим наследием и нужно изучать [исторические] материалы, потому что от этого зависит дальнейшая судьба проекта в целом», — говорила скорее молодым коллегам, которых в зале тоже было достаточно, Тютчева.

Важный элемент здесь — это авторский ландшафт. «Его исказили в советское время, когда по инерции сажали просто красивые цветочки, не задумываясь о деталях», — рассказывала архитектор. В результате работы ее команды здесь родилась концепция «Чехов сад», что и создавал здесь в свое время сам Чехов. Четыре пространства: Литературный сад, Мемориальный сад, Театральный сад и сад у Большого пруда. И в одном месте уместилось все, что можно рассказать о писателе, — о его творчестве и жизни.

«Главная цель заключалась в том, чтобы создать такое место, куда хочется приехать просто прогуляться, в выходные. Потому что сейчас усадебные комплексы воспринимают больше в качестве единоразового посещения», — отметила Тютчева. И, кажется, все получается: к 2030 году ожидают рост дохода усадьбы в 3 раза до 130 млн рублей. В 2 раза должна вырасти посещаемость — до 350 тыс. человек.

В Казани давно идет плодотворная работа, а вот в той же Елабуге это началось относительно недавно. Появилась концепция развития ее центра, где сейчас стоят сотни уставших от жизни домов

В Казани давно идет плодотворная работа, а вот в той же Елабуге это началось относительно недавно. Появилась концепция развития ее центра, где сейчас стоят сотни уставших от жизни домов

«У нас ведь окупается всего две вещи: торговля оружием и наркотиками»: что не так с историческим наследием России

Заканчивалась сессия риторическими вопросами, которые поставил для участников заместитель директора департамента планирования территориального развития минэкономразвития России Андрей Никифоров. По его словам, проекты, реализуемые в центре города, не окупаются. Поэтому в том числе необходимо полностью менять нормативную базу по историческим поселениям России.

«Мы все с вами понимаем, что проекты, которые реализовываются в центре, не окупаются. У нас ведь окупается всего две вещи: торговля оружием и наркотиками. Поэтому нужны меры поддержки от государства», — высказался Никифоров. И такие меры поддержки вроде есть, но непонятно, как их применять для территорий с особым режимом охраны. «Они (меры поддержки — прим. ред.) не применяемы, потому что часто непонятен ни предмет, ни сама территория, для которой нужны эти средства», — заметил Никифоров.

Можно сказать, что тут лед тронулся. В Казани давно идет плодотворная работа, а в той же Елабуге это началось относительно недавно. Появилась концепция развития ее центра, где сейчас стоят сотни уставших от жизни домов. Но вот неожиданный инсайт от Тютчевой: без компетенций людей на местах не реализуем ни один мастер-план.

Такие территории требуют особого управления. Я знаю сотни мастер-планов, которые в итоге легли на полки, потому что никто не знает, что с ними делать.

«Да просто денег нет», — крикнул кто-то из зала.

«Деньги как раз есть. Но, может, у меня другая информация», — парировала Тютчева.

В целом сессия завершилась вопросами, повисшими в воздухе. «Надеюсь, мы приедем на следующий фестиваль „Архнаследия“ и ответим на все это», — резюмировала Балтусова.

Комментарии 29

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.