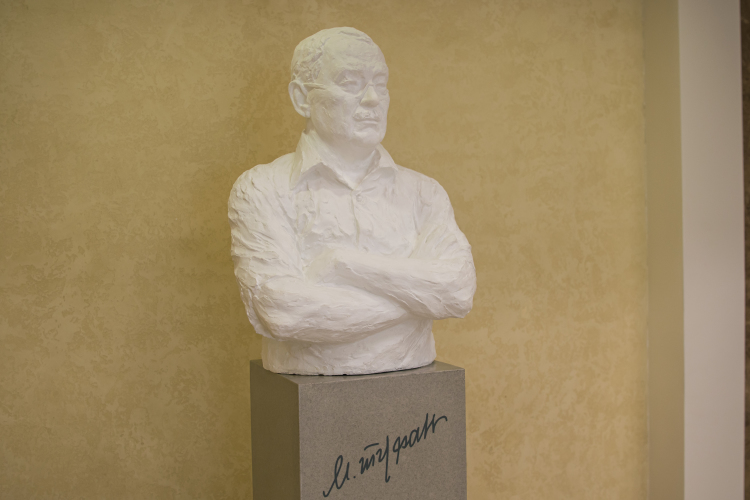

Завтра, 25 августа, исполняется 90 лет со дня рождения классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Его пьесы знали и ждали во всем татарском мире. В преддверии памятной даты «БИЗНЕС Online», отталкиваясь от фигуры классика, решил поговорить о состоянии татарской драматургии с литературоведом, театральным критиком, доцентом КФУ Милеушой Хабутдиновой. Почему пьесы Миннуллина до сих пор полны жизни, а новые авторы так редко доходят до сцены, можно ли сегодня воспитать новых звездных драматургов и что не так с походами в театр по «Пушкинской карте»? Об этом и не только — в нашем интервью.

«Туфан-абый щедро был одарен талантом — умением создавать интригу, «тамаша», сценический конфликт»

«Туфан-абый щедро был одарен талантом — умением создавать интригу, «тамаша», сценический конфликт»

«Туфан-абый щедро был одарен талантом — умением создавать интригу, «тамаша», сценический конфликт»

— Милеуша Мухаметзяновна, когда мы говорим о драматургии, невозможно не вспомнить Туфана Миннуллина. И первый вопрос возникает сам собой: почему сегодня у нас нет драматургов масштаба Миннуллина? И в чем секрет его феноменального успеха? Это был чистый дар свыше или сочетание обстоятельств: жена-актриса, друг-режиссер, пост в союзе писателей ТАССР?

— Успех Туфана Миннуллина, безусловно, объясняется масштабом его личности, спецификой его драматургического дара, периодом «оттепели», когда он стал завоевывать сцену театра, куда пришли артисты-«щепкинцы» и где началась модернизация национального театра, ориентированного не только на вкусы рядового зрителя, но и на публику с европейским образованием. Драматург не отрывался от народа, сохранял с ним кровную связь. Он создавал спектакли для разных категорий зрителей, что помогало театрам собирать полные залы.

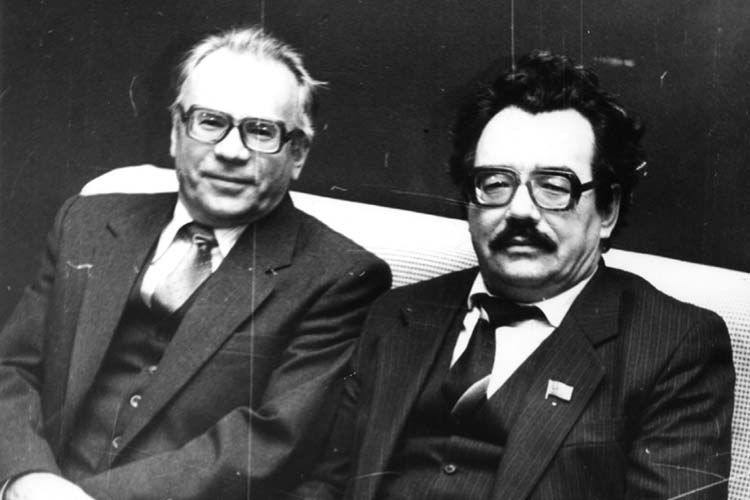

Но самое главное, ему повезло при жизни найти своего режиссера — Марселя Салимжанова, работавшего в академическом театре с лучшими артистами, а рядом была супруга — ведущая артистка театра Нажиба Ихсанова. К этому добавлялись личные качества: Туфан-абый умел продвигать свой продукт, «потребкооператорскую» жилку не стоит игнорировать. Административный ресурс также не стоит забывать. В этом смысле он был «системным» писателем.

Туфан-абый щедро был одарен талантом — умением создавать интригу, «тамаша», сценический конфликт. Его герои говорили не книжным, вычурным языком, а так, как разговаривали сами зрители. Он был из народа и тонко чувствовал его душу, умел откликаться на настроения публики. Никогда не писал ради «умничанья», а диалоги строил виртуозно, потому что владел всеми пластами родного языка. Писатель часто встречался со зрителями — не ради формальности, а ради настоящего общения. Да, порой приносил в театр сырые пьесы, но они «доваривались» в процессе работы этого уникального творческого тандема Миннуллин – Салимжанов.

Успех объясняется и характером жизни творческой среды. Представители творческой интеллигенции ходили друг к другу в гости, отмечали совместно премьеры, и за одним столом оказывались рядом композиторы, художники, фотографы, хореографы… Происходило творческое неформальное общение с построением планов на будущее.

В стране были созданы условия для воспитания плеяды талантливых драматургов. За плечами Миннуллина — высшие литературные курсы, которые давали не только знания, но и создавали площадку для знакомства с творческими кадрами из разных уголков страны. Затем — череда ежегодных семинаров драматургов не для отвода глаза, а рабочих семинаров, где режиссеры, критики шлифовали произведения драматургов, прикрепляли переводчиков и так далее. Плюс рецензирование на стадии печати и принятия тем или иным театром, плотная работа с завлитами — талантливыми писателями или критиками.

Туфан-абый жил театром: имел за плечами актерский опыт, создал театральную семью. Самородок, который бы точно нигде не потерялся: сложилась бы его жизнь с театром или нет. Харизматичный человек с чудинкой.

— Противостояние драматургов и режиссеров существовало всегда. Миннуллин тоже жаловался на режиссеров. Сегодня принято говорить, что у нас около 30 драматургов, но их пьесы почти не ставят. Исключение — Ильгиз Зайниев, который может похвастаться большим количеством постановок. Как вы считаете, проблема в слабости пьес или все же в режиссерах?

— Драматург и режиссер… У каждого свое видение и задачи, свои технологии… Противостояние неизбежно… К сожалению, как и ранее, налицо кардинальный разрыв в образовании… Режиссер работает с формой, обеспечивает актерское существование, задает темп и решает другие сложные технологические задачи. Писатель — с содержанием, диалогами, должен выйти на нерв конфликта, уметь спрятать его в диалогах, добиться словесной экономии…

Из-за угасания национальной языковой среды мы имеем проблему с разработкой диалогов. Редко встретишь сегодня писателя с сочным татарским образным языком… К сожалению, либо скатываемся в примитивную пошлость или переписываем, адаптируя затертые шутки из телевизионных ток-шоу, либо вовсе игнорируем потенциал родного языка, акцентируя внимание на пластике, хореографии, музыке, видеографике…

В свою очередь есть проблема с режиссерами, которые вовсе не ориентируются в национальном, выуживают из национального произведения общечеловеческое и подтягивают под известный стандарт, тем самым незаметно убивая оригинальный текст. Редко встретишь знатоков национальной жизни, национального характера, образов мира и с той и с другой стороны…

Сегодня успешными являются тандемные спектакли, когда режиссер вместе со сценаристом создает спектакли. Талантливых авторов, к сожалению, единицы.

«Он как творческий человек был очень гибким. После бури, туфана («туфан» в переводе с татарского — «всемирный потоп») мог услышать режиссера и переделать под него и артистов. Туфан-абый был житейски мудрым человеком, тружеником»

«Он как творческий человек был очень гибким. После бури, туфана («туфан» в переводе с татарского — «всемирный потоп») мог услышать режиссера и переделать под него и артистов. Туфан-абый был житейски мудрым человеком, тружеником»

«Туфан-абый принял вызов Нияза Игламова»

— Возможно, поэтому все больше режиссеров обращается к прозе и классике. Это в первую очередь объясняется отсутствием новых сильных пьес или нежеланием режиссеров рисковать?

— Режиссеры как материал выбирают прозу, так как она позволяет им выйти на масштабные постановки, это материал, где им есть где развернуться… Заметьте, это произведения, ставшие классикой, выдержавшие проверку временем.

Конфликты Туфана-абыя с режиссерами могли носить объективный и субъективный характер. Темперамент. Место в обществе… Ориентированность на национальную проблематику. Все вполне объяснимо.

Однако он как творческий человек был очень гибким. После бури, туфана («туфан» в переводе с татарского — «всемирный потоп») мог услышать режиссера и переделать под него и артистов. Туфан-абый был житейски мудрым человеком, тружеником.

Раньше меня часто приглашали читать конкурсные работы… Вынуждена признать, что авторы слабее режиссеров, получивших специальное театральное образование. Минимальный багаж начитанности в национальной литературе. За общечеловеческим всегда должна быть изюминка — нечто национальное, необычное, удивительное, интересное. Писатели и режиссеры не знают основы — фольклора, литературной классики. Писатели не знают истории театра, драматургии. Без знакомства с накопленным в мире опытом им не вырасти… Их редко встретишь на премьерных постановках, не говоря уже — на обсуждениях… Имеется проблема с читательским и зрительским кругозором.

Кстати, эта проблема была в свое время у Туфана-абыя… Аяз Гилязов часто подкидывал ему книги зарубежных авторов, которые коллега по перу читал с неохотой и часто отодвигал в сторону… Зритель Туфана-абыя был деревенский по своей натуре. Неприятие мировой литературы, которая была в тренде, ему как драматургу нисколько тогда не мешало править бал в театре. Туфан-абый не скрывал, что эти произведения сложны для его понимания.

Однако он был честолюбивым человеком. Когда у них начал развиваться скандал с завлитом Камаловского театра, который стал активно в 2000-е переориентироваться на городского зрителя, европоцентрического, с ослабленным национальным мировоззрением, Туфан-абый принял вызов Нияза Игламова и написал ряд произведений в духе требований современной драматургии. Одним из таких ярких произведений является его пьеса «Мулла». Он ярко продемонстрировал, что есть еще порох в пороховницах.

— Итак, режиссеры утверждают, что нет достойных современных пьес. Драматурги в ответ говорят: не ставя их произведения, режиссеры сами убивают национальную драматургию. Кто здесь больше лукавит? На чьей стороне вы как критик?

— Я, как критик, приглашаю обе стороны «сесть за парту». Сегодня нет железного занавеса, зритель открыт для информации, ему не надо доставать книгу из-под полы… За внимание зрителя нужно бороться, не идти за толпой, а развернуть народ и повести за собой, выдержав жесткую конкуренцию с другими видами искусства. Если несколько десятилетий назад ремейк был необходимостью, чтобы через него познакомить с чем-то новым, запрещенным в нашей стране, то сегодня это может вылиться в банальный плагиат и зритель потянется к оригиналу, а не к 10-й копии…

Да, вынуждена констатировать, что режиссеры убивают сегодня национальный театр, подменяя его пластическими или музыкальными спектаклями, задвигая языковую стихию на задний план. Иные теряют связь со своим зрителем или попросту отворачиваются от на него, наслаждаясь своей значимостью, самостью… Чтобы создать национальное произведение, надо изучить национальную культуру, это позволит выйти на оригинальные темы. Часто «чужие» чутче «своих».

Мне нравится сегодня смотреть спектакли — результат творческих тандемов Луизы Янсуар и Резеды Гариповой, Ильгиза Зайниева — сценариста-режиссера в его экспериментах с классикой, Айдара Заббарова с его экспериментами с татарской прозой. Зайниеву и Заббарову удалось выйти на массового зрителя. Они готовят спектакли для разных аудиторий, не игнорируя ни одну из них… Успех сопутствует театрам в создании национального продукта, если приглашается башкирская команда, они хорошо ориентируются в национальной истории, фольклоре, работают в тесной связи с учеными. Сильные содержательно и по форме пьесы может написать Йолдыз Миннуллина, но редко нас этим балует…

Чтобы вырастить драматургов и режиссеров, надо множить площадки. В качестве «песочницы» могут выступать школьные театры, народные театры и другое. Поколение Туфана-абыя на такой работе набивало руку…

— Даже беглый взгляд на творчество Миннуллина показывает, что он охватывал все стороны жизни: философию, отношения мужчин и женщин, бытовые конфликты, судьбы кряшен, религиозные вопросы, повседневность. Удается ли сегодняшним драматургам так же широко охватывать действительность? Кого из них можно назвать продолжателем традиций Миннуллина?

— Из сегодняшних авторов, к сожалению, не могу назвать никого, кого бы можно было сравнить с Туфаном Миннуллиным. Сегодня творцы вынуждены «выживать», зарабатывать на хлеб насущный другим ремеслом… Многим не хватает знания жизни, у многих отсутствует желание изучать ее… Есть категория драматургов, работающих в строго экспериментальной области… Появились драматурги, работающие на заданные кураторами темы: насилие в семье, нетрадиционные сексуальные отношение, чернуха и так далее. Это стало утомлять зрителя. И формы, и приемы стали повторяться. Все это вылилось в кризис жанра.

Миннуллин писал на темы, интересные и понятные большинству зрителей, находил персонажей, в которых они узнавали себя, однако эти образы были слеплены без стеба, с большим уважением, несмотря на заложенные в них сатирические или комические смыслы. А сегодня часто доводится видеть псевдонародные произведение, отличающиеся дурновкусием… Народ не глупый, чувствует и дистанцируется от такого театра. Смеяться будет тот, кто будет смеяться последним, вернее, плакать в пустых залах.

— Современные режиссеры и драматурги пытаются говорить о болевых точках сегодняшнего общества или чаще уходят в сторонние сюжеты?

— В последние годы драматурги осваивают материал, далекий от жизни подавляющего большинства зрителей. На жизнь народную не надо смотреть свысока. В качестве болевых точек избираются темы, для нас не совсем характерные, увлекаются «шаккаттыризмом», эпатажем либо создают головоломки, не интересные большинству. Народ соскучился по психологическому театру, в экспериментах не осталось ничего экспериментального, а трафарет — предсказуем.

«Сегодня государство ввело «Пушкинскую карту», но не продумало механизма ее реализации»

«Сегодня государство ввело «Пушкинскую карту», но не продумало механизма ее реализации»

«Огорчают пьесы — неудачные перепевы чужого»

— В Татарстане проводится конкурс «Яңа татар пьесасы». Победителей публикуют в сборниках. Но доходят ли эти пьесы до сцены? Как вы оцениваете этот конкурс?

— Безусловно, этот конкурс необходимо поддерживать. Это стимул для творческих сил. В последние годы пьесы, ставшие победителями, до сцены вырастают лишь под острым резцом опытных режиссеров, попав в их заботливые руки.

Огорчают пьесы — неудачные перепевы чужого. Жюри имеет дело зачастую с сырым материалом, из которого ценой неимоверного труда выкапывает перспективные жемчужины.

— Что касается сырых материалов. Ведь драматурги часто вспоминают пример самого Миннуллина: когда-то режиссеры ставили пьесы еще никому не известного автора, хотя и говорили, что тексты сырые. Его предупреждали: если принесет еще раз такую пьесу, ставить не будут. И все же ставили — и именно поэтому он смог вырасти как драматург. Если бы его не поддержали, возможно, Миннуллин так и не стал бы великим. Вы согласны с этим мнением?

— Согласна отчасти. Не забывайте о том, что в СССР писатели могли не работать, целиком посвящая себя творчеству, гонорары и другие социальные «плюшки» (путевки в санатории, дома отдыха и другое) позволяли достойно жить. Союз писателей вел огромную оргработу: произведения серьезно обсуждались, имели несколько редакций и так далее.

— Сегодня театры проводят лаборатории для драматургов, союз писателей устраивает драматургические чтения. Видите ли вы ощутимые результаты этих инициатив?

— Безусловно, эффект есть. Растут не только драматурги, но и артисты, участвующие в эскизах и читках, а также журналисты, освещающие эти мероприятия.

— Драматург Мансур Гилязов говорит: «Сегодня Тукай не смог бы родиться. Тогда литература была в почете, все писали стихи, и среди них вырос Тукай. Сейчас ни Тукай, ни Камал появиться не могут». Согласны ли вы с этим утверждением?

— Вынуждена с этим согласиться лишь отчасти. Речь идет о цивилизаторских факторах. В начале ХХ века татары как нация формировались по европейскому образцу. Был тренд на образование, где книга, СМИ играли просветительскую функцию. Развитие шло по траектории усложнения, наращения, а сегодня, извините, мы идем по пути примитивизации, халтуры. Чтение — это труд, предъявляющий требования к духовному потенциалу личности. Тукай, Гафури, Галиаскар Камал задали тон обществу, находящемуся на этапе модернизации. Они создали литературу Нового времени. Все это наложилось на модернизацию системы национального образования. Уроки в медресе начинались с громкого чтения стихов Тукая. Представляете — воспитанию литературного вкуса, интереса к художественному слову в медресе посвящали ежедневно первый урок. Стихи читались нараспев индивидуально и хором. Шакирды взялись за перо, появилась мода на литературное творчество.

Сегодня государство ввело «Пушкинскую карту», но не продумало механизма ее реализации. Мне хотелось бы пригласить чиновников в театр, куда приводят школьников по «Пушкинской карте», театралам в зале зачастую делать в таком случае нечего. Вечер с 90-процентной вероятностью будет испорчен. Стоит шум-гам, порой настоящая вакханалия, когда дети перекрикивают артистов. Детей к спектаклю надо готовить, этому нужно посвящать не 10 минут. Когда я планирую, например, со студентами культпоход в театр, то посвящаю несколько занятий подготовке к восприятию спектакля, разрабатываю вопросы, задания, провоцирующие на чтение первоисточника, просмотр, обсуждение спектакля с приглашением артистов, на регулярной основе веду работу в соцсетях, где размещаю фоновый материал: рецензии, отзывы режиссеров, интервью артистов, писателей и другое.

Легко обвинять молодежь… Увы, сегодня мы наблюдаем угасание традиции семейных походов в театр. Распорядок работы современной школы также не способствует воспитанию театралов. Дети с последним звонком сломя голову бегут на кружки, к репетиторам… В школе отсутствует планомерная воспитательная работа. Необходимо, чтобы драматурги и коллективы театров повернулись к школам, детсадам лицом и стали ставить 15-минутные эскизы, 30–40-минутные постановки в школах, детсадах. Мы теряем будущих театралов, не занимаясь на регулярной основе их воспитанием. «Пушкинская карта» — это хорошо, но надо вникнуть, что, по сути, происходит, а пока больше страдаем гигантоманией — заботимся о привлечении денег в кассу, больше думаем об отчетах, а нам нужен зритель в перспективе.

Огромную и правильно организованную работу ведет сегодня Гузель Сагитова в проекте «Апуш». Одним ударом на этой творческой площадке мы решаем несколько проблем. Создана креативная площадка для детей и молодежи, где они могу реализовать свои амбиции и творческие «хотелки». Самое главное, где родной язык заставляют работать здесь и сейчас! Рядом растут и воспитываются не только дети, но и профессиональные артисты, режиссеры, художники и др. Вокруг формируется театральная среда. На постановки «Апуша» приходят семьями… Так формируется правильная театрально ориентированная среда. Параллельно проводятся лаборатории, творческие конкурсы. Сейчас они запустили творческие смены в лагерях. 100-процентный успех гарантирован. Именно в этой среде сегодня воспитываются и растут, будем надеяться, новые Тукаи, Камалы, Миннуллины, Абжалиловы, Салимжановы. Надо набраться терпения и вливать финансы в этот процесс. Надо заниматься не имитацией развития языка, а развивать, заставляя работать язык в среде, интересной детям.

«Касса», необходимость выполнить план любой ценой, заработать режиссером гонорар — все это не способствует сегодня воспитанию и рождению «новых Туфанов»

«Касса», необходимость выполнить план любой ценой, заработать режиссером гонорар — все это не способствует сегодня воспитанию и рождению «новых Туфанов»

«Сегодня в театрах командуют парадом режиссеры»

— В эпоху Туфана Миннуллина важнейшим двигателем театра был творческий тандем драматурга и режиссера — Миннуллина и Салимжанова. А сегодня есть ли у нас подобные союзы, кто формирует лицо татарского театра?

— Такие творческие тандемы есть. Фарид Бикчантаев и Мансур Гилязов, Рашид Загидуллин и Шамиль Фархутдинов, Туфан Имамутдинов с супругой вместе с Марселем и Марией Нуриевыми, Ильгиз Зайниев с супругой и Айдар Заббаров, Луиза Янсуар и Резеда Гарипова, Ренат Аюпов в компании с молодыми музыкантом Юсуфом Бикчантаевым и видеографом Максимом Куниным, Олег Киньзягулов и Айгуль Ахметгалиева. На наших глазах набирает силу команда Булата Гатауллина…

— Тандемы есть, но сегодня в театрах безраздельно главенствуют режиссеры. Заинтересованы ли они в том, чтобы появился «новый Туфан»? Или, напротив, им удобнее, когда авторов не особо слышно?

— Сегодня в театрах командуют парадом режиссеры. В большинстве своем они только на словах мечтают о появлении «новых Туфанов». Причина — финансовая составляющая. Режиссеры работают в разных театрах наездами, и им, если честно, некогда «нянчиться», пестуя, растить драматурга, который вынужден зарабатывать на жизнь другой работой и заниматься драматургией как хобби. Сам технологический процесс в театре сегодня мало способствует этому. Режиссер ценит свое время, поэтому работает с теми, кто готов работать с ним в его темпе.

Редко кто из «гастролеров» заботится даже о том, как спектакль живет после премьеры. Порой крутые режиссеры используют провинциальные театры как песочницу, а шедевр приберегают для столичных. «Касса», необходимость выполнить план любой ценой, заработать режиссером гонорар — все это не способствует сегодня воспитанию и рождению «новых Туфанов».

— Может ли союз писателей Татарстана быть посредником между режиссерами и драматургами и помогать молодым авторам выходить на сцену?

— Союз писателей должен продвигать творчество драматургов, но не занимается этой работой, так как татарские писатели – члены союза не ходят в театр на регулярной основе, не участвуют в обсуждении спектаклей, не публикуют отзывы в СМИ или в своих блогах. Мы хвастаемся количеством членов этой организации, тогда как работоспособное звено состоит из двух десятков человек, речь идет о креативной ее части.

— А с чем это связано?

— Естественно, с финансированием. Гонорарный фонд оставляет желать лучшего. У писателей нет свободного времени для изучения жизни. Автор должен шагать в ногу со временем, а для этого требуется обрабатывать много материала, а не пользоваться выжимкой из краткого содержания или зарубежного фильма.

— В Татарстане есть гранты для прозаиков. Как вы думаете, стоит ли предусмотреть аналогичную поддержку для драматургов?

— За последнее десятилетие в РТ было много сделано для поддержки драматургов и театров. На регулярной основе проводится конкурс «Яңа татар пьесасы», причем с регулярной публикацией произведений. Писательские гранты по линии госпрограммы выделялись не только на прозу, но и на поэзию и драматургию. Сами театры активно проводят конкурсы на создание драматургических произведений, например, для детей — ТЮЗ имени Кариева. На регулярной основе проводятся театральные лаборатории, дающие возможность поработать с профессиональными театральными критиками, успешными драматургами. Эскизная практика благотворно сказывается на итоговом варианте произведений местных драматургов.

Конечно, желательно было бы увеличить финансовую поддержку драматургов, чтобы они могли посвятить себя творчеству, точечному изучению какого-либо явления и другое. Необходимо увеличить гонорары. Сейчас они, насколько мне известно, колеблются в районе 30–100 тысяч, если пьеса будет поставлена на сцене. Если пьеса будет опубликована в журнале или в Таткнигоиздате, речь идет о сущих копейках.

«Зритель вернется в театр, если он вновь обратится к душевной драматургии Миннуллина»

— Иногда звучат мнения, что некоторые пьесы Миннуллина, в том числе «Старик из деревни Альдермыш», могли быть навеяны идеями других авторов. Чем объяснить появление таких разговоров?

Я в курсе этих обвинений… Читала об Альдермыше в одной из книг Диаса Валеева, кажется. Специально этим вопросом не занималась… В тот период развития культуры ремейк выполнял несколько иную роль… Зачастую использовался в качестве культурного обмена… У Туфана-абыя достаточно оригинальных произведений… Его творчество прошло испытание временем. Его зритель жив, а не канул в прошлое.

— Как вам кажется, каких пьес сегодня особенно не хватает нашему театру?

— Чтобы сохранить себя как нацию, надо продвигать национальную культуру, знакомить с ее пластами в отсутствие систематического национального образования. Мы наблюдаем с огорчением, как театр русифицируется, глобализуется, выхолащивая национальное… Игнорирует большие аудитории зрителя, выдавливая его в эстрадные залы…

Наступили «холодные» времена… Зритель вернется в театр, если он вновь обратится к душевной драматургии Миннуллина, тесно связанной с корневой сутью нации. У Туфана-абыя есть свой зритель. Не надо отлучать его от сцены.

Молодым творцам я бы хотела посоветовать не задирать нос перед зрителем, своим народом. Вглядитесь в своих современников, герои живут среди нас… Народ состоит из разных слоев, для каждого из них должны быть созданы интересные театральные постановки, но не в угоду толпе, а творения искусства, которые даруют катарсис, душевно и интеллектуально возвышают, развивают.

— Многие сегодня признаются: нам не хватает Туфана Миннуллина. Вы сами говорите, что его место до сих пор пустует, среди драматургов некому его занять. Получается, национальный театр обречен в плане драматургии? Или вы видите свет в конце туннеля все-таки?

— История развивается по спирали. Давайте надеяться на лучшее. Тройка писателей-драматургов, прорвавшаяся на сцену в оттепель (Туфан Миннуллин, Аяз Гилязов, Ильдар Юзеев), пришли в театр после серьезного кризиса, охватившего эту отрасль из-за насаждения теории бесконфликтности, комедийного десятилетия Хай Вахита, атмосферы несвободы… Будем надеяться, что недовольство настоящим приведет к рождению новых творцов. Надо чаще открывать театральную дверь, быть готовым к сотворчеству, двигаться вперед, обратив свой взор к Млечному пути, не обращая внимания на «пыль» большой дороги.

Комментарии 88

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.