«В России очень мало производителей собственных робототехнических решений — в основном все сводится к интеграции готовых продуктов, зачастую китайских. Пока разработок сопоставимого уровня не видно, хотя в других странах сервисные роботы уже реальность», — констатирует Александр Четвергов, тренер по образовательной робототехнике в школе «СОлНЦе». На прошлой неделе его ученики вернулись с бронзовой медалью отраслевого чемпионата мира FIRA Roboworld Cup, который проходил в Южной Корее. О том, как в третьем классе создать робомышь для кошки, а в 11-м презентовать собственный стартап международному сообществу, когда появятся роботы, заправляющие постель, и куда движется робототехника в России и мире, Четвергов рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

Четвергов оставил пост заместителя директора департамента по научной работе АО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», где работал со студенческой скамьи, и создал с партнерами собственный клуб робототехники — сначала семейный, потом частный

Четвергов оставил пост заместителя директора департамента по научной работе АО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», где работал со студенческой скамьи, и создал с партнерами собственный клуб робототехники — сначала семейный, потом частный

От завода им. Шимко до «СОлНЦа»

Александр Четвергов, тренер по робототехнике и наставник призеров последнего отраслевого международного чемпионата в Южной Корее, занимается этим направлением с 2016 года. По его словам, в тот момент он серьезно взялся за образование и воспитание собственных пятерых детей. «Я задумался, как построить траекторию от начальной школы до вуза и взрослой жизни, и выбрал главной целью технологическое предпринимательство и робототехнику как наиболее развивающуюся сферу», — рассказывает он. Тогда Четвергов оставил пост заместителя директора департамента по научной работе АО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», где работал со студенческой скамьи, и создал с партнерами собственный клуб робототехники — сначала семейный, потом частный.

С 2016 по 2018 год он бурно развивался, в 2018-м воспитанники даже стали чемпионами мира по версии WRO (World Robotics Olympiad), но в пандемию все распалось. Но желание заниматься этим направлением у Четвергова не исчезло, он стал заведующим лабораторией робототехники в «Школе 21». В какой-то момент он познакомился с Павлом Шмаковым, который предоставил ему площадку в школе «СОлНЦе», и среди школьников оказалось столько желающих, что пришлось делать выбор. Выбор пал в пользу детей — и результат не заставил себя ждать. Участники технологического клуба школы «СОлНЦе», известного под внешним брендом MakerLab, привезли «бронзу» с престижного мирового чемпионата FIRA Roboworld Cup.

Александр Четвергов: «Когда мы попадаем на международную арену, то начинаем видеть совершенно другие проекты: китайские, американские, итальянские и так далее. У них иные подходы»

Александр Четвергов: «Когда мы попадаем на международную арену, то начинаем видеть совершенно другие проекты: китайские, американские, итальянские и так далее. У них иные подходы»

О чемпионате

— Александр Борисович, поздравляем вас и ваших ребят с победой на соревнованиях в Южной Корее! Расскажите, пожалуйста, подробнее о чемпионате, как вы на нем оказались?

— Этому предшествовала цепочка международных олимпиад. Есть WRO, которая проводится в разных странах. Есть международный турнир RoboCup, где существует установка к 2035 году создать сборную из роботов, которая должна победить сборную людей. Но российские команды пока туда не приглашают: можно участвовать только в континентальных версиях вроде «RoboCup Латинской Америки».

FIRA Roboworld Cup — третьи по численности и значимости соревнования по робототехнике в мире. Там обычно мало команд из России, в этом году, кроме нас, были еще три московские команды. Для нас это была поездка-разведка. Там прошли очень разные типы соревнований, включая футбол гуманоидных роботов, соревнования по беспилотникам и машинному зрению. Нам показались самыми интересными Innovation Business — это про школьные бизнес-стартапы в области робототехники и Mission Impossible.

Две наши команды выступали в номинации Innovation Business, одна в категории до 19 лет, а другая в категории Pro. Именно по ней мои ученики 10-классники из гимназии №19 Илья Фадеев и Айдар Мугинов со своим стартапом — универсальной робототехнической платформой Unibase выиграли, как вы знаете, «бронзу». Они выполняли этот проект достаточно долго, он оказался наиболее готовым. Вторая команда с другим проектом инспекционного робота для нефтегазовой отрасли в этот раз не завоевала ничего, но у них тоже очень перспективная разработка.

Третья команда из четырех человек участвовала в номинации Mission Impossible. Это многодневное многоборье, очень интересно. В первый день нужно выполнить домашнее задание, привести готового робота под определенную задачу: в этом году роботы соревновались в перетягивании каната. Второй день был посвящен программированию готового робота, на третий участникам предстояло сконструировать на месте необычного робота, а на четвертый надо было выполнить задание в паре с другой международной командой, которую выберет жребий. Наши ребята попали в команду с китайцами.

«FIRA Roboworld Cup — третьи по численности и по значимости соревнования по робототехнике в мире. Там обычно мало команд из России, в этом году, кроме нас, были еще три московские команды»

«FIRA Roboworld Cup — третьи по численности и по значимости соревнования по робототехнике в мире. Там обычно мало команд из России, в этом году, кроме нас, были еще три московские команды»

— Какие у вас впечатления остались от чемпионата? Какая там атмосфера? Есть ли предвзятое отношение к российским командам?

— Предвзятого отношения я не почувствовал, очень доброжелательная атмосфера, интересно наблюдать, как ведут себя участники из разных стран. Но в следующем году чемпионат мира по FIRA и мировой Кубок будут в Канаде. Туда будет сложновато получить визу, если в ближайшее время не изменится политическая ситуация. Но опять же есть FIRA Азии, FIRA Латинской Америки. Если не получится попасть на мировой чемпионат, то съездим в континентальные лиги в любом случае.

— Под нейтральным флагом вас не заставляли выступать?

— Нет. На сцену никто не выходил с флагом, поэтому мы с флагом своим тоже не стали выходить. Нас объявили как команду из России, в этом плане никакой дискриминаци не было. Потом все отдельно фотографировались со своими флагами на сцене, но это было допустимо по условиям конкурса.

«Очень доброжелательная атмосфера, интересно наблюдать, как ведут себя участники из разных стран»

«Очень доброжелательная атмосфера, интересно наблюдать, как ведут себя участники из разных стран»

— Дорого обошлось участие?

— Если считать все затраты, получилось около 200 тысяч рублей на человека. Сами соревнования длятся пять дней, но при разнице часовых поясов необходимо приехать пораньше хотя бы на сутки. Плюс перелет: прямых рейсов в Тэгу нет, летели через Шанхай с суточной стыковкой. Вся поездка в итоге заняла почти 10 дней.

Основную часть расходов взяли на себя родители, но помог частный бизнес. У нас два спонсора: Waiz Positron и 3D Additive. Они нас рассматривают скорее как кадровый проект: наши старшеклассники им очень интересны как будущие инженеры, с которыми они в дальнейшем могут сотрудничать.

«Вообще международные соревнования на детей влияют очень хорошо»

«Вообще международные соревнования на детей влияют очень хорошо»

— А государство не помогает?

— Исполком пообещал, что часть расходов будет компенсирована. Сейчас мы будем подавать документы. Кстати, сегодня утром (интервью записывалось 21 августа — прим. ред.) мне звонила директор республиканского олимпиадного центра Исламова Гульнара Ильдаровна и сказала, что в будущем готова содействовать в получении финансирования.

Вообще международные соревнования на детей влияют очень хорошо. В российских олимпиадах используются одни и те же педагогические технологии, и уровень проектов у нас тоже примерно одинаковый по всей стране. Мы же все варимся в одной тусовке: у нас даже общий чат учителей робототехники есть. Но когда мы попадаем на международную арену, то начинаем видеть совершенно другие проекты: китайские, американские, итальянские и так далее. У них другие подходы. И дети из таких поездок возвращаются другими людьми.

«Мы планируем делать на базе платформ готовые конструкторы для продажи другим клубам. Главная цель этого набора — сделать робототехнику дешевле»

«Мы планируем делать на базе платформ готовые конструкторы для продажи другим клубам. Главная цель этого набора — сделать робототехнику дешевле»

О разработке Unibase

— Расскажите подробнее о призовом решении. Что такое платформа Unibase?

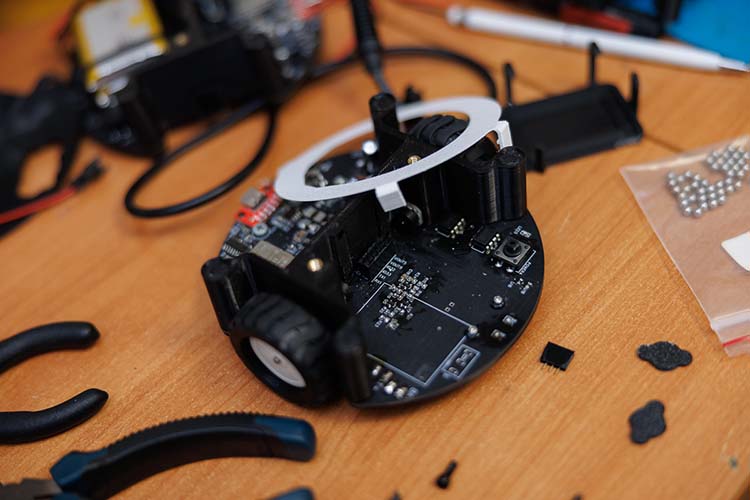

— В образовательной робототехнике дети до 12–13 лет обычно учатся на конструкторе «Лего», а дальше переходят на более сложные технологии: 3D-печать, лазерную резку и так далее. Этот переход очень часто вызывает сложности. Платформа Unibase, разработанная нашими ребятами, закрывает эту переходную нишу и становится таким промежуточным звеном.

Фактически это мобильная платформа с двумя моторами, она состоит из универсальной базы со сменными модулями-насадками. Можно взять уже готовые — под выполнение отдельных задач, можно разработать и спроектировать свои. Например, мы проводили лагерь, куда я позвал старших ребят из кружка в качестве молодых педагогов. Они вместе с третьеклассниками создали несколько проектов, включая робот-мышь, который бегал по комнате. Третьеклассник захотел создать для своего кота игрушку. Был разработан корпус и запрограммирована платформа робота, за пять дней получился интересный проект.

Мы планируем делать на базе этих платформ готовые конструкторы для продажи другим клубам. Главная цель такого набора — сделать робототехнику дешевле. Наборы «Лего» стоят примерно 50 тысяч рублей, «Лего EV3» — 70 тысяч. Для группы из 8 человек это дорого. К тому же компания, конечно, ушла из России, а вторичный импорт всегда дороже.

Здесь же цена базовой платформы будет не более 10 тысяч рублей, всего набора — от 25 тысяч, но насадки могут докупаться в процессе или разрабатываться самостоятельно. Плюс это не импортозамещение в чистом виде, а новая ниша, которая может быть востребована на мировом рынке.

Это еще одна причина, почему нам важно было показать проект на международном чемпионате. Необходимо было понять, насколько наши идеи актуальны. Может, в мире уже такие решения существуют, и нам просто скажут: «Чего вы ерундой занимаетесь? Давно уже все за вас придумали». Оказалось, это не так. К нам подходили люди из разных стран и просили сообщить им о старте продаж. Это подтверждает нашу гипотезу, мы угадали с идеей. Другое дело, что сейчас надо правильно распорядиться всеми заделами, чтобы было дальнейшее развитие.

— На потоковое производство нужны инвесторы…

— Да, я сейчас веду переговоры с некоторыми инвесторами, которые могут заинтересоваться проектом. На первом этапе нужно порядка 5 миллионов рублей.

— Какие сложности есть с покупкой комплектующих? Где вы берете запчасти?

Запчасти покупаются в Китае. Вся наша компонентная база китайская. Электроника такого уровня не топовая, поэтому дешевая и доступная. Проблем с санкциями тут нет, в цену мы укладываемся даже с розничными наценками. Если мы будем покупать оптом, например, по тысяче штук, это будет еще дешевле.

«Найти педагога на робототехнику в формате сборки «Лего» несложно, там не нужны специальные знания. А вот подготовка к олимпиадам по робототехнике и разработка технологических проектов уже требуют большого опыта»

«Найти педагога на робототехнику в формате сборки «Лего» несложно, там не нужны специальные знания. А вот подготовка к олимпиадам по робототехнике и разработка технологических проектов уже требуют большого опыта»

О развитии образовательной робототехники в России и мире

— Вы съездили, посмотрели другие команды, других участников, их изобретения. Насколько их уровень робототехники отличается от нашего?

— В образовательной робототехнике точно не отстаем. Россия на школьном уровне на таких соревнованиях, бывает, обходит даже Америку. Но в профессиональной лиге все ровно наоборот, там просадка. На уровне высшего образования происходит что-то, что ориентирует наших студентов на какие-то другие вещи. Скорее всего, на работу где-то на заводе, ведь главными кадровыми потребителями вузов являются крупные предприятия, а развитие собственных проектов среди российского студенчества не очень развито. На Западе наоборот. В студенческом возрасте они только начинают включаться в эту тему и лишь тогда достигают успехов.

Поэтому нам нужно серьезно об этом задуматься и увеличивать количество соревнований для студенческих команд внутри страны, вовлекать туда студентов и профессионалов на взрослом уровне, тогда вся линейка будет выстроена от начала до конца. В этом случае будет больше стартапов, проектов, инженерных решений в этой области, и все может поменяться в робототехнике в целом. Тем более что сейчас государство поддерживает роботизацию.

— А вообще как сегодня в школах занятие робототехникой выглядит?

— Робототехника была частью предмета «Технология» с нового учебного года, во всяком случае на уровне ВсОШ (всероссийской олимпиады школьников) ее сделали частью «Информатики». В большинстве случаев обучали для галочки, образовательный модуль идет полгода. Закупают наборы «Лего», и школьники формально изучают простейшие двухмоторные тележки. Это очень легкая программа, которая не сравнима с тем, что осваивают дети в специализированных кружках.

— Должны ли быть у ребенка какие-то предрасположенности?

— Я считаю, любой может этим заняться. Я против разделения детей на гуманитариев и технарей. Стереотип этот существует, также девочек у нас катастрофически мало, но мы всегда рады их участию в наших кружках и олимпиадах. Некоторые вещи у них получаются даже лучше, чем у мальчиков, например дизайн и продвижение проектов.

— Интерес у детей и родителей к этому направлению сегодня растет или падает?

— Он растет в основном в младшем возрасте, когда детям надо предложить все попробовать, таких частных кружков для малышей масса. Сейчас стало больше и старших детей, которые этим увлекаются, но для них клубов по Казани очень мало.

«Здесь нет быстрых результатов, их надо набирать несколько лет»

«Здесь нет быстрых результатов, их надо набирать несколько лет»

— Почему?

— Думаю, это связано с компетенцией педагогов. Найти педагога на робототехнику в формате сборки «Лего» несложно, там не нужны специальные знания. А вот подготовка к олимпиадам по робототехнике и разработка технологических проектов уже требует большого опыта. Чтобы преподаватель мог сам полноценно вести проект от начала до конца и довести его до олимпиады, нужно несколько лет опыта, начинающий не справится. И это главная проблема — во всей Казани я знаю пару десятков таких людей, это крайне мало для миллионника.

Некоторых из них мне удалось собрать вокруг себя. Это специалисты по 3D-моделированию, программированию, машинному зрению и так далее.

— А зарплаты какие у педагогов робототехники?

— Невысокие. Больше 100 тысяч я не встречал нигде. Даже в Москве, если откроете HeadHunter, в вакансиях «педагог робототехники» даже на постоянной основе больше 100 тысяч не будет зарплаты. При этом занятость, конечно, не будет полной — с 8 утра до 5 вечера, но все равно.

Кроме этого, профессия сопряжена, к сожалению, с выгоранием. Даже я сам делаю перерывы в педагогике. Сначала я пять лет подряд преподавал, но потом тяжело очень, нужно делать перерыв или какую-то пересборку, чтобы открылось второе дыхание.

Здесь нет быстрых результатов, их надо набирать несколько лет. Этот год для нас успешен: 3-е место в Южной Корее, один победитель и один призер всероссийской олимпиады по робототехнике этого года — у наших учеников хлебный сезон получится.

Десятый класс я считаю самым оптимальным для максимального вложения в себя самого и в олимпиады. В 9-м ОГЭ отвлекает, в 11-м ЕГЭ отвлекает. Поэтому нужно правильно выстроить траекторию развития ребенка, чтобы он к 10-му классу был наиболее успешным и мощным в своих компетенциях и получал по максимуму. А на следующий год они спокойно займутся подготовкой к ЕГЭ и будут уже выбирать вуз. Даже призерство в олимпиадах открывает многие двери, а победитель олимпиады может выбрать практически любой вуз. Илья Фадеев, например, планирует в Бауманку поступать.

— А какое будущее ждет детей, которые занимаются робототехникой? Где они дальше могут учиться, работать?

— В Татарстане обучают робототехнике в ИТИС КФУ, в Университете Иннополис. В России топовыми вузами в этой сфере считаются как раз Бауманка, МФТИ и ИТМО. Туда очень тяжело поступить даже при больших баллах ЕГЭ, проще через участие в олимпиадах. Но есть еще и MIT (Массачусетский технологический институт — прим. ред.) или Boston Dynamics. Почему нет? Необязательно ограничивать себя.

— А в России у нас какие компании сейчас занимаются робототехникой?

— Все говорят, что занимаются робототехникой, но в большинстве случаев это интеграция китайских решений. Собственные лаборатории робототехники есть у Сбера, «Яндекса», многие крупные компании начали идти по этому пути — и их будет все больше и больше.

«Идея в том, чтобы центр предоставлял площадку для подготовки к олимпиадам. Поэтому к нему должны иметь доступ и другие клубы робототехники в Татарстане»

«Идея в том, чтобы центр предоставлял площадку для подготовки к олимпиадам. Поэтому к нему должны иметь доступ и другие клубы робототехники в Татарстане»

О центре робототехники

— Ранее сообщалось, что у школы «СОлНЦЕ» появится центр робототехники. Как он, по-вашему, должен быть устроен? И готовы ли вы его возглавить?

— Есть еще один педагог — Денис Анатольевич Поликарпов. Мы с ним вдвоем начинали клуб, связанный со школой «СОлНЦЕ». Я вижу его директором центра. Я не склонен прямо к административной работе, скорее могу вдохновлять, выстраивать стратегическую траекторию, заниматься методологией. Поэтому я планировал продолжать развивать свой клуб, который может стать одним из главных внутри этого центра.

Идея в том, чтобы центр предоставлял площадку для подготовки к олимпиадам. Поэтому к нему должны иметь доступ и другие клубы робототехники в Татарстане. Нам важно не конкурировать с ними, а наоборот, стать для них ресурсной поддержкой. Они будут иметь доступ к оборудованию, методикам, площадкам — все, что им нужно. Мы сможем организовывать учебно-тренировочные сборы, приглашать именитых тренеров со всей России для проведения мастер-классов и занятий с нашими детьми.

В свое время Университет Иннополис проводил учебно-тренировочные сборы для детей из разных клубов, но сейчас они почему-то перестали этим заниматься. Ну и туда не наездишься.

Мы готовы проводить курсы повышения квалификации для педагогов Татарстана, создавать методические материалы и размещать на электронных платформах, чтобы они были доступны удаленно, не только для тех, кто находится здесь. Но на все это нужны деньги.

И хотелось бы, чтобы в результате у нас было как можно больше детей, которые имеют определенные успехи. Думаю, что нам установят определенный KPI для центра — не меньше стольки-то чемпионов и призеров в год. Это правила игры: хочешь центр — будь добр, показывай результат. Мы пока справляемся, и я надеюсь, что под наши результаты центр одобрят. А мы в свою очередь в ответ будем давать еще больший результат и сделаем Татарстан одним из ведущих регионов по образовательной робототехнике. Пока он таковым не является — нас точно опережают Челябинск и Екатеринбург.

— А у них есть центры?

— Да, есть. При этом в Екатеринбурге и Тюмени полностью оплачивают все поездки детей на соревнования — неважно, куда они едут и с какими результатами приезжают. Оплачивается все вообще. Там создают некоммерческие организации, названия разные, но суть одна: это региональная федерация, которая отбирает лучших детей и возит на мероприятия.

У нас пока такого нет. Приходится просить финансирование под каждую поездку, и неясно, дадут или нет, сколько в итоге компенсируют и кому.

— Вы сами стать частью системы минобрнауки, государственным звеном не хотите?

— Это определенная потеря свободы. У частного клуба, с одной стороны, меньше денег, с другой — больше свободы в принятии решений. Приходится выбирать.

— Центр будет сам как-то зарабатывать?

— Надеюсь, что нет, его будет финансировать государство и он как раз станет помогать другим клубам. Хотя какие-то хозрасчетные группы, наверное, возможны.

— Глобальная цель существования такого центра какая?

— Повышение результатов, в том числе уровня подготовки школьников к инженерной деятельности. И чтобы они, соответственно, выбирали в будущем профессию инженера в вузах.

«Знаю, что у нас делают неплохих медицинских роботов — не для операций, а для обучения медицине. «Эйдос» занимает большое место на этом рынке, но и не только они»

«Знаю, что у нас делают неплохих медицинских роботов — не для операций, а для обучения медицине. «Эйдос» занимает большое место на этом рынке, но и не только они»

О настоящем и будущем робототехники в России

— Робототехника в России, на ваш взгляд, развивается достаточными темпами?

— Нет, недостаточными. Очень мало производителей собственных решений внутри страны — в основном все сводится к интеграции готовых решений, зачастую китайских. Например, в промышленной робототехнике это внедрение китайских манипуляторов в производство. Это тоже важная и хорошая задача, но создание собственных решений не менее важно. Пока разработок такого уровня не видно.

В сервисной робототехнике тоже что-то есть — например, роверы «Яндекса», которые, мы надеемся, скоро заполонят города, но пока этого не происходит. Сервисные роботы — роботы-официанты и подобные — в других странах уже реальность. В Южной Корее в нашем отеле ездил робот-официант. В Китае в гостинице, в которой мы жили, был автомат с едой, к которому можно было просто подойти и взять еду самостоятельно, а еще была возможность нажать кнопку в номере, автомат передавал заказ роботу, который ехал на нужный этаж, подъезжал к двери и звонил. Открываешь — и забираешь заказ.

Самое главное — и мы же можем таких роботов делать. Мы должны уметь их делать, а не покупать китайские. Это вполне реально.

— А почему не делаем? Чего не хватает?

— Не хватает предпринимательских команд. Надо готовить больше предпринимателей, которые видят проблемы, видят разрывы на рынке. Способны найти ресурсы, сделать сначала дешевый прототип, потом доказать, что это полезно и нужно, и получить финансирование на серийное производство. Я надеюсь, кто-то из моих учеников это сделает.

— Часто говорят, что не хватает инженерных кадров, чтобы производить роботов.

— Думаю, не хватает организационной силы. Такие вещи нельзя выполнить просто по заказу. Трудно создать техзадание на такого робота и получить хороший результат. Это должна быть предпринимательская инициатива, и не хватает вот такого предпринимательского взгляда.

От идеи до продукта — огромный путь. Одно дело — идея и понимание, как робот примерно выглядит, — это понятно, а его начинка, оснащение, надежность, интеграция в системы, где он функционирует, — здесь множество вопросов, на которые надо ответить. Нужны энергия и воля, чтобы довести это до продукта, искать потребности, заказчиков, которые это купят.

— А вы бы каких роботов хотели видеть в повседневной жизни?

— Думаю, если откроется центр робототехники, то мы точно разработаем сервисного робота, который встречает учеников и провожает их в нужное место, отвечает на вопросы. Такой робот – ассистент учителя, думаю, вполне будет востребован.

У одного из моих учеников был похожий проект — робот, который привозит нужные книги, учебники, раскладывает по столам. В принципе, все это возможно. Уже нет ничего, что мешало бы это сделать. Компоненты, комплектующие, алгоритмы — все понятно и известно, нужно просто взять и сделать.

— Какая российская робототехническая разработка последних лет вас поразила?

— Знаю, что у нас делают неплохих медицинских роботов — не для операций, а для обучения медицине. «Эйдос» занимает большое место на этом рынке, но и не только они. Видимо, медицинские вузы грамотно сформулировали запрос. Например, Сеченовский университет, в частности. И вообще, они флагманский вуз в этом отношении — открыли у себя «Школу 21», много думают о том, что медиков нужно оснащать технологиями, понимают, что за этим будущее. Они грамотно сформулировали запрос на тренажеры, которые сначала были просто для того, чтобы учиться резать, а потом стали роботизированными. На мой взгляд, в России это наиболее развитая сфера.

— Как раз, может быть, предприниматели и боятся, что не будет заказчиков их продукта?

— Не надо этого бояться. Это главная компетенция предпринимателя — найти разрыв, потребность. Может быть, не всегда сразу видно, что это будет востребовано. Понятно, что для предпринимателя это ставка, которая может не сыграть. Поэтому предприниматели обычно запускают несколько проектов, и какой-то один только может выстрелить.

— А какая зарубежная разработка вам кажется сейчас самой передовой?

— В определенный момент Boston Dynamics роботом-собакой впечатлил — это, конечно, шедевр. Но сейчас поражает то, что происходит в гуманоидной робототехнике, — настолько устойчивые роботы. Помню, в 2015 году в Иннополисе показывали робота Федора челябинского завода. Мы попросили его запустить. Они говорят: «Только сейчас надо провода убрать, а то он может о них споткнуться». А то, что мы видим сейчас, — роботы умеют даже скользить, не то что устойчиво стоять. Они умудряются удерживаться при скольжении. Это высший пилотаж. Думаю, там будет главный прорыв.

Важный момент: когда мы снимаем ролики для отбора, в частности для спортивной робототехники, часто требуют снять одним дублем три успешные попытки подряд, без монтажа. И это крайне сложно даже с такими простыми роботами. Чтобы робот 3 раза подряд выполнил задачу, не сбившись, одним дублем — это очень тяжело. Потому этим роликам с одним успешным дублем не всегда стоит верить, до этого робот мог 10 раз падать. Нужно отделять реальные результаты от пиара, но даже с такой скидкой все равно это впечатляет.

У нас в России тоже есть те, кто этим занимается. Потому что хочешь не хочешь, а к этому нужно приходить — вся инфраструктура человека заточена под его собственное строение. Поэтому и нужен гуманоидный робот.

— У разработчиков ИИ обычно спрашивают, не заменит ли нас искусственный интеллект. У вас, наверное, можно спросить: не заменят ли нас роботы?

— Человечество в целом нет, но я был бы рад, если бы роботы делали что-то за меня. Например, заправляли постель.

— Сколько еще времени, как вам кажется, нужно, чтобы гуманоидные роботы стали полноценными помощниками?

— Надеюсь, что я это увижу в своей жизни. Думаю, в ближайшие 20–30 лет это должно произойти. Будет обидно, если это случится гораздо позже. Роботы уже входят в нашу жизнь. Мы в этом плане немного отстаем, но нужно это правильно отрефлексировать и сделать все, чтобы войти хотя бы в топ-10 стран, которые осваивают робототехнику и внедряют ее не только в производство, но и в жизнь. Потому что такую территорию без робототехники эффективно использовать, возделывать и так далее очень сложно. У нас, кстати, агророботехника хорошо развивается — много беспилотников внедрено. Другое дело, что они опять же не нашего производства.

— Как человеку вести себя в этой жизни будущего с роботами, чтобы не остаться без работы и чувствовать себя нужным?

— Сама жизнь подскажет, чем заняться. Здесь вопрос в том, как сделать так, чтобы люди не попали в кризисную ситуацию из-за этого, как было, когда изобрели ткацкий станок в Англии и большинство людей пошли по миру просто потому, что ручной труд перестал быть нужен. Но тем не менее все нашли себе применение, проблема была преодолена, но какой ценой. Хотелось бы, что бы мы не заплатили какую-то серьезную цену за это. Вот для этого нужно ориентировать детей на профессии будущего, а не на прошлый технологический уклад.

— Какие профессии будущего?

— Разработчик роботов. Это будет главная профессия будущего.

Комментарии 8

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.