Сегодня в казанской галерее современного искусства «БИЗON» открывается новая выставка «Алтай. ДНК» — своеобразный магический портал к истокам тюркского мира. Пять художников из Татарстана — Ленар Ахметов, Альберт Тимиршин, Альберт Закиров, Хамза Шарипов и Зиннур Миннахметов — стремятся расшифровать культурный код Алтая и свое внутреннее «я». Они исследуют, каким образом общая память, мистические символы и архетипы связывают разные поколения и нации. О древнем обряде угощения духов кыйра, который воссоздан на выставке, и о том, как соседство древних петроглифов со стрит-артом в алтайских горах вдохновило авторов и как ландшафты Ново-Савиновского района превратились на полотне в алтайский пейзаж, — в материале «БИЗНЕС Online».

В экспозицию выставки «Алтай. ДНК» вошло более 60 работ, выполненных в различных техниках

В экспозицию выставки «Алтай. ДНК» вошло более 60 работ, выполненных в различных техниках

1. Познакомиться с родиной тюрок — загадочным Алтаем

Новый выставочный проект казанской галереи современного искусства «БИЗON» призван напомнить, что Алтай — это больше, чем просто горы на карте. Это особое место силы и духовный исток тюрок и многих народов Евразии. Неслучайно первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев инициировал установку стелы с надписью: «Здесь берет начало тюркская цивилизация». Своими размышлениями о тысячелетних процессах делятся со зрителями пять художников из Татарстана: Ленар Ахметов, Хамза Шарипов, Зиннур Миннахметов, Альберт Закиров и Альберт Тимиршин.

«Мечта попасть на Алтай была у меня давно, — признается Ахметов, чье творчество в контексте современного искусства Татарстана занимает особое место благодаря его способности органично сочетать глубокое исследование традиционной культуры с актуальными художественными практиками. — В прошлом году, в конце августа, эта мечта осуществилась».

Именно на Алтае у Ахметова появилась идея создать масштабный пятиметровый полиптих «Тысяча дорог к моим ногам», посвященный переселению народов и общим корням тюркской цивилизации. Впервые он будет представлен на выставке в галерее «БИЗON».

«Герои моей работы — мужчина и женщина. В его взгляде ощущается тревога перед неизвестным, но в ее облике — спокойствие»

«Герои моей работы — мужчина и женщина. В его взгляде ощущается тревога перед неизвестным, но в ее облике — спокойствие»

«Есть научная гипотеза, что даже индейцы, коренное население Северной Америки, берут начало с территории Алтая, — говорит он. — Мне хотелось визуализировать этот процесс переселения. Герои моей работы — мужчина и женщина. В его взгляде ощущается тревога перед неизвестным, но в ее облике — спокойствие. Это собирательные образы людей, которые когда-то отправились в долгий путь».

В экспозицию выставки «Алтай. ДНК» вошло более 60 работ, выполненных в различных техниках: это живопись, графика, скульптура и инсталляции. Ахметов не просто запечатлевает живописные пейзажи или этнографические детали, он стремится проникнуть в самую суть алтайского мировоззрения, пытаясь расшифровать его глубинный код. Ахметов обращает внимание на силу первобытного искусства: «Поражает изобилие этих изображений и то, что они сохранились в таком первозданном виде тысячи лет. Время беспощадно, но памятники все же дошли до нас. И в этих наивных рисунках сказано больше, чем может показаться: сцены охоты, поклонения, фигуры животных, которых уже нет, — это настоящий каменный архив».

Изобразительное искусство на Алтае имеет древние корни, уходящие вглубь тысячелетий

Изобразительное искусство на Алтае имеет древние корни, уходящие вглубь тысячелетий

2. Узнать, как древние петроглифы могут гармонично соседствовать со стрит-артом

Особое внимание авторы выставки уделяют петроглифам — древним наскальным рисункам, этому своеобразному «каменному архиву» алтайской культуры. Художники не копировали их механически, а скорее переосмыслили, придав им новое звучание в современном контексте. В их интерпретации петроглифы становятся не просто архаичными символами, а ключом к пониманию древних верований.

«Я был поражен тем, что наскальные рисунки соседствуют с граффити и надписями в духе „здесь был Вася“, — говорит Ахметов. — В алтайских горах мы можем наглядно увидеть, как менялись эпохи! Причем наверняка в этих рунических символах были заложены не только глубокие метафизические послания, но и знакомые нам попытки задокументировать себя в вечности через написание своего имени, обозначение своего рода. Это открытие легло в основу моего пятиметрового живописного полиптиха „Алтау“, который будет представлен на выставке, — там петроглифы нанесены на подножия и вершины гор, а сам ландшафт нарисован баллончиками краски в стиле стрит-арта. Это работа про связь времен и поколений, размышление о том, как они переплетаются и схожи».

К слову, изобразительное искусство на Алтае имеет древние корни, уходящие вглубь тысячелетий. Самые ранние образцы датируются эпохой палеолита — это более 10 тыс. лет назад. Почти 100 лет назад Николай Рерих провел в экспедиции на Алтае несколько месяцев. Изучив культуру, быт, искусство и религиозные верования местного населения, он создал целую серию картин.

Рядом с деревом в выставочном зале расположено необычное полотно казанского художника Закирова, на котором изображено почти такое же дерево с глазами

Рядом с деревом в выставочном зале расположено необычное полотно казанского художника Закирова, на котором изображено почти такое же дерево с глазами

3. Загадать желание, исполнив древний алтайский ритуал кыйра

В центре первого зала стоит дерево, окруженное древними рунами. На нем первые зрители смогут повязать разноцветные ленточки. Это отсылает нас к ритуалу алтайцев кыйра — обряду угощения духов. Когда держишь в руках ленточку, необходимо концентрировать мысли на хорошем. «Повязывая кыйра, мы оставляем на ней положительную информацию, которая возвращается к нам усиленной и увеличенной, — объясняют жители Алтая. — Каждое тысячелетиями намоленное место имеет свою энергетику, своего духа-хранителя. Так мы гармонизируем свои связи с окружающей природной средой — это наследие наших праотцов, знания, заложенные в наших генах».

Рядом с деревом в выставочном зале расположено необычное полотно казанского художника Закирова, на котором изображено почти такое же дерево с глазами. Оно словно наблюдает за зрителем и отражает внутреннее пробуждение. «У меня было ощущение, что дерево вдруг осознало себя, открыло глаза и увидело удивительные пейзажи Алтая, — объясняет автор. — Так же и я, долго не путешествовал, а потом оказался в этом сказочном мире. Это чувство сродни пробуждению: будто стоишь на границе сна и яви».

Наивный стиль Миннахметова и экспрессивный абстракционизм казанского художника Закирова становятся на выставке «Алтай. ДНК» инструментом для передачи архаического мировоззрения

Наивный стиль Миннахметова и экспрессивный абстракционизм казанского художника Закирова становятся на выставке «Алтай. ДНК» инструментом для передачи архаического мировоззрения

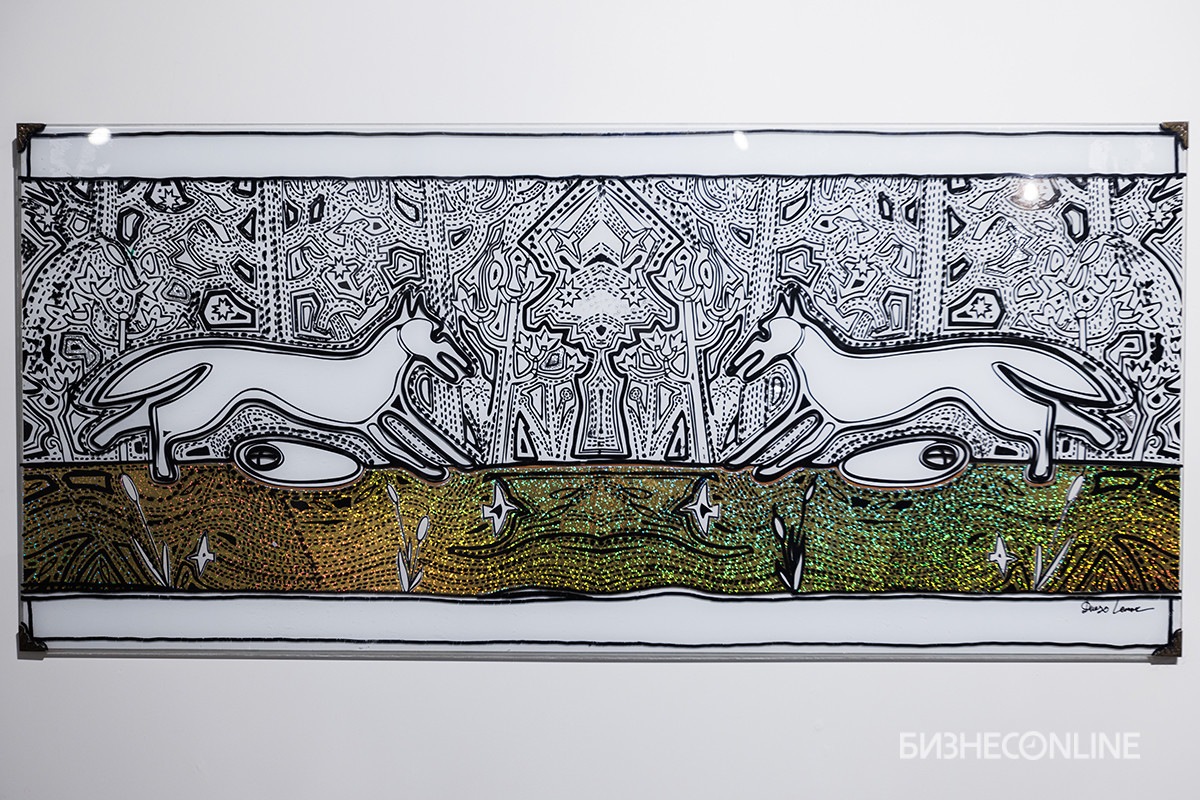

Лидер татавангарда Миннахметов — единственный художник выставки, который не был на Алтае. Но легендарный искусствовед Розалина Шагеева еще в 1990-е годы говорила о том, что Миннахметову по удивительному наитию удается передать в своих картинах первозданность человеческого мышления, мироощущение, близкое к языческому, основанному на мифологемах. В его графике, которая вошла в экспозицию выставки «Алтай. ДНК», зрители увидят образы кочевников, всадников, а также героев, тесно живущих в гармонии с природой. «Любой творец подсознательно стремится к совершенству, — говорил Миннахметов в одном из недавних интервью. — А если не хочет или не может двигаться к нему — это драма. Я человек верующий и знаю, что жизнь обязательно изменится: созидания в ней будет все больше и больше. Сейчас мы стоим на тонкой грани, но уверен: скоро увидим истинную красоту. Не внешнюю, которой нынче переполнена эстрада, а внутреннюю».

Наивный стиль Миннахметова и экспрессивный абстракционизм казанского художника Закирова становятся на выставке «Алтай. ДНК» инструментом для передачи архаического мировоззрения, для которого характерна непосредственность и близость к природе.

Выставка не только прославляет красоту и богатство культуры региона, но и предупреждает о том, как легко разрушить хрупкую природу и сакральные места региона

Выставка не только прославляет красоту и богатство культуры региона, но и предупреждает о том, как легко разрушить хрупкую природу и сакральные места региона

4. Задуматься о сохранении хрупкой красоты Алтая

Выставка не только прославляет красоту и богатство культуры региона, но и предупреждает о том, как легко разрушить хрупкую природу и сакральные места Алтая. Особенно в наши дни, когда он становится туристической точкой притяжения.

«Я был на Алтае в 1990-е годы, мы ехали ночью, — вспоминает Закиров. — У меня даже фотоаппарата не было в то время, я бы так много что наснимал, до сих пор жалею! Такое ощущение, что там мистическая земля, наши сады Эдема. Я думал на самом деле, что спал, меня преследовало это странное ощущение, что я попал в сновидение про место, в котором я когда-то уже бывал, оттуда мои корни».

Тимиршин, один из самых известных казанских живописцев и пейзажистов, обращаясь к алтайской природе, создает уникальный художественный мир, в котором академическая школа органично переплетается с декоративным стилем.

«Я оказался на Алтае по приглашению шаманки, которая, к сожалению, уже ушла из жизни, — рассказывает он. — В этих краях всегда собирались шаманы со всего мира — даже из Канады и Америки. Они делились обрядами, общались, а местные власти помогали организовать встречу. Атмосфера была удивительной — природа, люди… Все казалось частью единого целого».

«Такое ощущение, что там мистическая земля, наши сады Эдема, — вспоминает Закиров. — Я думал на самом деле, что спал, меня преследовало это странное ощущение, что я попал в сновидение про место, в котором я когда-то уже бывал, оттуда мои корни».

«Такое ощущение, что там мистическая земля, наши сады Эдема, — вспоминает Закиров. — Я думал на самом деле, что спал, меня преследовало это странное ощущение, что я попал в сновидение про место, в котором я когда-то уже бывал, оттуда мои корни».

К слову, история создания полотна Тимиршина «Тишина», с которого начинается экспозиция, интересна тем, что на нем мы можем увидеть ту самую шаманку. Однажды она приезжала к художнику в Казань, и он писал ее на возвышенностях «Русско-Немецкой Швейцарии». Впоследствии на картине Тимиршина пейзаж казанского Ново-Савиновского района сменился атмосферной долиной алтайской реки. Такие удивительные метаморфозы. Рекомендуем также обратить особое внимание на его произведение «Булгарский календарь», основанный на алтайских знаках зодиака, впоследствии он стал основным для тюрок.

«Булгарский календарь существовал у всех тюркских народов, — говорит Тимиршин. — И возникает вопрос: кто у кого что перенял? Мы у китайцев или китайцы у тюркского народа, ранее проживавшего на Алтае? Я читал научные писания, в которых говорилось, что булгарский календарь первоначально принадлежал тюркам. Разница, конечно, была, свои нюансы. Допустим, год Обезьяны — у нас обезьяны не водятся, поэтому появился ежик, где-то рыба, тигр — это барс. Из книги Давлетшина „Культура Волжской Булгарии“ я многое перенял».

Впервые публике будет представлено его масштабное произведение «Мир — птица» длиной в 5 м и высотой в 3 метра. Оно выполнено в сложной технике горячего батика

Впервые публике будет представлено его масштабное произведение «Мир — птица» длиной в 5 м и высотой в 3 метра. Оно выполнено в сложной технике горячего батика

5. Понять, почему Алтай — это не просто место, а потерянный рай, который никогда не поздно обрести заново

Писатель Валентин Распутин справедливо отмечал: «Горы Алтая для художника все еще остаются сном — чудесным и неземным, сотканным из предсказаний, предчувствий и предвестий, из соблазнительных обещаний и приманов. Для художника они остаются сном, для каждого же из нас они могут быть последним предповоротным воспоминанием о крае, с которого при правильных трудах просматривался рай земной». На выставке мысль писателя продолжает художник Шарипов, возглавляющий легендарное творческое объединение «Тамга». Впервые публике будет представлено его масштабное произведение «Мир — птица» длиной в 5 м и высотой в 3 метра. Оно выполнено в сложной технике горячего батика.

«Происхождение народа — это всегда повод для разных версий, даже генетические анализы не раскрывают этот вопрос полностью, — говорит Шарипов. — Когда мы видим, как птица садится на ветку, мы не знаем, откуда она прилетела, не знаем, куда улетит. Этот образ символизирует глобальный мир, ведь откуда он взялся и что с ним станет — мы тоже не знаем. Алтай для меня прародина многих народов, место силы, потерянный рай. Птица в моем случае символизирует не только цивилизационные перипетии, это еще и про свободу. Если ты посадишь ее в клетку — это уже не птица, а пленница. Хочу напомнить зрителям о том, что в поисках своего дома, перемещаясь тысячелетиями по разным уголкам Земли, мы не должны забывать про общность всего человечества, про удивительное место, с которого все началось, — память о нем мы храним на генетическом уровне. Для тюрок это, безусловно, Алтай. И для многих тоже. Моя птица несет в себе эти смыслы».

Комментарии 11

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.