«Вопросы авиации, моторостроения, гиперзвуковых летательных аппаратов, создание специальных волокон — все это может решать непосредственно Казанский научный центр», — говорил представитель РАН на праздновании 80-летия КазНЦ. Юбилей собрал в столице Татарстана руководителей научных центров из 13 городов России, которые жаловались на разрыв связей с головной академией, сложности с госзакупками и не только. Подробности — в репортаже «БИЗНЕС Online».

Накануне в Казанском научном центре (КазНЦ) РАН впервые за пять лет собрались директора ФИЦ Российской академии наук из 13 городов России

Накануне в Казанском научном центре (КазНЦ) РАН впервые за пять лет собрались директора ФИЦ Российской академии наук из 13 городов России

Юбилей в Казани собрал директоров научных центров впервые за пять лет

Праздновать 80-летний юбилей Казанский научный центр (КазНЦ) РАН начал практически в рабочей обстановке — на совещании в родном здании, где в 1945 году разместился тогда еще казанский филиал Академии наук СССР. Накануне там впервые за пять лет собрались директора ФИЦ Российской академии наук из 13 городов России. Обсудить будущее науки в столицу Татарстана приехали руководители и ученые мультидисциплинарных центров из Владикавказа, Ижевска, Кемерово, Махачкалы, Москвы, Нальчика, Перми, Петрозаводска, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Якутска. Они поделились накопленными болями и проблемами (а их оказалось немало!) и новыми проектами.

Так, у Казанского научного центра уже есть целый ряд прикладных работ, которые в будущем объединят в большом инженерном центре, сообщил директор КазНЦ Алексей Калачев. Центр будет сосредоточен на четырех направлениях:

- создание новых лекарств;

- постгеномная биология и агротехнологии;

- квантовые оптические и спиновые технологии;

- решение проблем промышленных городов.

По последней теме центр выиграл грант в 100 млн рублей. Проектом занимается академик Олег Синяшин, его цель — разработать решения для мониторинга состояния окружающей среды нейтрализации и переработки отходов. В этом направлении заказчиками решений являются компании «Татнефть», ЗАО «РОСА» из Новосибирска, а также казанское МУП «Водоканал».

У Казанского научного центра уже есть целый ряд прикладных работ, которые в будущем объединят в большом инженерном центре, сообщил директор КазНЦ Алексей Калачев

У Казанского научного центра уже есть целый ряд прикладных работ, которые в будущем объединят в большом инженерном центре, сообщил директор КазНЦ Алексей Калачев

Есть у центра и совместный проект с РЖД по созданию квантовой связи. Еще одно перспективное направление — создание дизайн-центра микроэлектроники и фотоники, где казанские ученые планируют сотрудничать, к примеру, с «Микроном».

Казанский центр ведет историю с 1941 года, когда в Казань были эвакуированы институты Академии наук СССР. В 1945-м был создан казанский филиал АН СССР. В 2017 году реорганизован в федеральный исследовательский центр. Сегодня объединяет 6 институтов, здесь работают более 1,1 тыс. сотрудников (из них около 700 научных работников). Это около сотни докторов наук и порядка 300 кандидатов. Четверо ученых имеют звание академика РАН. Центр имеет четыре лаборатории мирового уровня и 10 молодежных лабораторий, рассказал его руководитель:

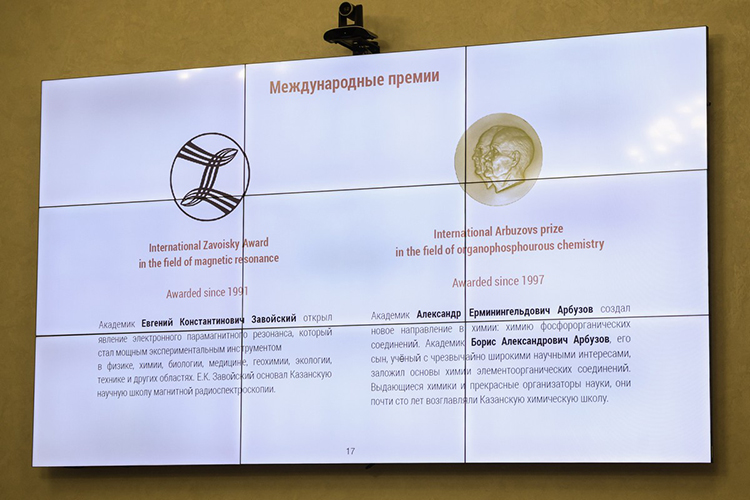

— Институт органической и физической химии им. Арбузова;

— Казанский физико-технический институт им. Завойского;

— Институт механики и машиностроения;

— Казанский институт биохимии и биофизики;

— Институт энергетики и перспективных технологий;

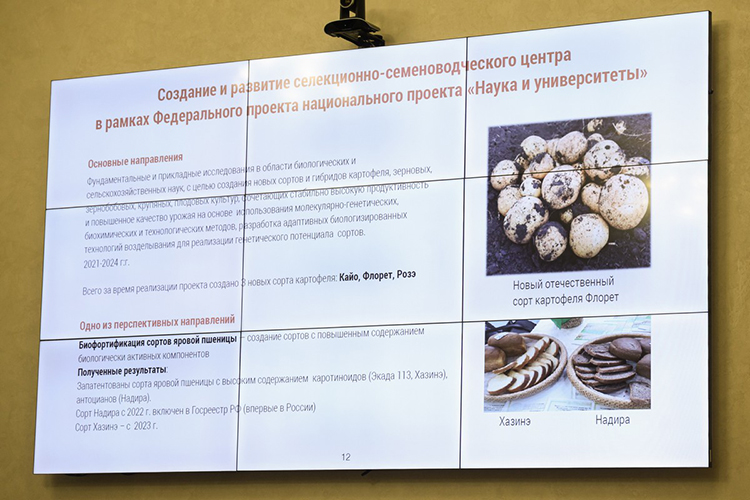

— Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

«Для нас очень важно иметь хорошие договоры с индустриальными партнерами, решать востребованные задачи и, соответственно, получать за них хорошее внебюджетное финансирование», — пояснил Калачев на вопрос «БИЗНЕС Online» о главных задачах, стоящих перед центром.

Сегодня у КазНЦ есть три источника финансирования. Первый — это государственные средства, выделенные на выполнение госзадания, — около 700 млн рублей в год. Второй источник — субсидии и гранты, которые получаются в результате победы в различных конкурсах, третий — договоры с индустриальными партнерами. В совокупности второй и третий источники приносят еще около 1,3 млрд рублей ежегодно, но по хоздоговорам центр получает только около 300 миллионов.

Этот объем недостаточен, отметил на совещании заместитель президента РАН Евгений Каблов. «Мне кажется, возможностей у центра есть еще [больше]. Вопросы авиации, моторостроения, гиперзвуковых летательных аппаратов, создание специальных волокон — все это может решать непосредственно казанский центр. Поэтому здесь обсуждались источники, которые позволят улучшить инфраструктуру этого центра — этим надо заниматься! Если будет такая полномерная работа, тогда и молодежь пойдет [в науку]. К сожалению, сегодня денег не зарабатывает центр», — отметил он в разговоре с «БИЗНЕС Online».

При этом часто от представителей науки можно услышать высказывания, что сами компании не готовы вкладываться в фундаментальные исследования, которые, как правило, длятся много лет. «Они не должны вкладывать в фундаментальную науку, они должны вкладывать в те разработки, которые ФИЦ создал, и эти разработки интересны для заводов, предприятий, поскольку они повышают рентабельность, снижают себестоимость, повышают новые характеристики технические, — парировал Каблов. — Нам придется все делать самим, импортозамещением заниматься, потому что нас обложили так, что…»

На самом совещании представитель РАН отметил, что реформы 90-х годов привели к потере влияния науки на государственном уровне. По его словам, нынешний президент Академии наук Геннадий Красников при поддержке президента РФ Владимира Путина заинтересован вернуться к советской модели, когда пятилетние и семилетние планы формировались с участием Академии наук и отраслевых институтов, а ученые анализировали, в каких областях страна лидирует, где отстает, и готовили академические заключения с рекомендациями.

Какие проблемы волнуют региональные центры?

Когда дали слово представителям региональных центров, желающих рассказать о своей боли было так много, что даже пришлось немного выбиться из графика. Например, директор Дагестанского федерального исследовательского центра РАН в Махачкале Акай Муртазаев поднял проблему с конкурсами по обновлению приборной базы, в котором могут участвовать только институты и организации первой категории. «Как будто институты второй или третьей категории не нужны!» — возмущался он.

Волновали всех и ограничения на закупку технологического оборудования: сейчас из бюджетных средств можно закупать только приборы. «От нас требуют внедрения наших разработок, а у нас звено отраслевых институтов кончено! То есть наши враги не смогли оканчивать Российскую Академию наук, но отраслевые институты они за постперестроечное и перестроечное время оканчивали. И нам это технологическое оборудование просто крайне необходимо, чтобы доводить наши разработки уже до производства», — резко высказался глава уфимского центра Василий Мартыненко.

«Технологическое оборудование никогда не разрешат покупать за государственные средства, — ответил заместитель президента РАН. — Надо либо зарабатывать прибыль и самим проектировать, изготавливать. Либо подавать [заявку], что это специальный стенд, который формируется из отдельных узлов, которые производятся, тогда можно купить».

Еще одна серьезная проблема связана с тем, что сельскохозяйственные подразделения центра не могут получать субсидии в качестве сельхозтоваропроизводителей. «Мы производим зерно, первую и вторую продукцию, суперэлиту, решаем вопрос продовольственной безопасности страны и влачим нищенское существование», — негодовал Мартыненко.

Руководитель Татарского НИИ сельского хозяйства Айтуган Хазиев в разговоре с «БИЗНЕС Online» подтвердил, что такая проблема действительно имеется. Ее корень кроется в правовом статусе организаций и требует законодательного решения. «Все региональные и федеральные НИИ, которые занимаются производством, относятся к министерству науки и высшего образования. Мы не сельхозтоваропроизводители, мы наука, — объясняет он. — Мы зарабатываем только на производстве семян и на продаже, у нас нет ни субсидий, ничего». При этом фермерские хозяйства и крупные агрофирмы, которые затем используют произведенные институтами семена, получают полный спектр господдержки.

Положение региональных центров усугубляет то, что нет нормальной связи ни с РАН, ни с профильным министерством, ни между ними самими, рассказали директора на совещании

Положение региональных центров усугубляет то, что нет нормальной связи ни с РАН, ни с профильным министерством, ни между ними самими, рассказали директора на совещании

«Личные связи ученых — это единственное, что нас объединяет»

При этом положение региональных центров усугубляет то, что нет нормальной связи ни с РАН, ни с профильным министерством, ни между ними самими, рассказали директора на совещании. «На самом деле собираемся действительно редко. Сложно сказать почему, — поделился в разговоре с „БИЗНЕС Online“ директор казанского центра Калачев. — Всем очень важно обмениваться мнениями, встречаться с представителями РАН, министерства науки и образования, задавать им вопросы. Нужно это делать на регулярной основе, чтобы у нас было ежегодное место встречи и заодно мы могли бы проводить какие-то более статусные мероприятия. Сегодня все в один день, времени не хватает, но очевидно, что запрос на это большой», — отметил он.

Впрочем, возможно, региональным центрам удастся скоординироваться хотя бы между собой. Научный руководитель Института органической и физической химии им. Арбузова Олег Синяшин предложил создать ассоциацию федеральных научных центров РАН. Идея создать объединение появилась еще в 2019 году, в 2020-м ее готовы были реализовать, но помешала пандемия.

«Проблемы есть сегодня у многих, и все решают их во многом самостоятельно, не учитывая опыт других центров. Создание ассоциации было бы, на мой взгляд, полезным шагом к тому, чтобы федеральные исследовательские центры объединялись, давали новую пищу коллегам в регионах и, возможно, создавали определенные кластеры по тем направлениям наук, где их компетенции более сильные», — предложил Синяшин.

С необходимостью создания консорциума региональных центров согласился в разговоре с «БИЗНЕС Online» директор якутского центра Михаил Лебедев. Он также отметил, что на собрания в РАН попадают только члены академии, из-за чего действительно складывается ощущение, что академия отстранена. «Если действующие члены Российской Академии наук общаются на специализированных отделениях, общих собраниях академии, рядовой научный сотрудник, не член РАН, в эту систему не попадает. Поэтому необходимы подобные встречи, чтобы можно было объединяться и на уровне конкретных специалистов, институтов, центров», — отметил он.

С предложением создать объединяющую организацию согласен и Мартыненко, который обращает внимание, что минобрнауки и РАН не собирали региональных ученых много лет. «Личные связи ученых — это единственное, что нас объединяет, — отметил Мартыненко. — Вот сегодня Олег Герольдович нам рассказал про такой огромный проект. А я, например, про него вообще не знаю, хотя у нас есть точки соприкосновения, с которыми можно работать».

«До объединения в федеральный центр мы были отдельными институтами, отдельными юрлицами. Меня еще хотя бы приглашали на совещания на отделение. А сейчас меня уже много лет никто никуда не приглашает. Ни меня, ни директоров моих. То есть Российская Академия отстранилась от регионов. У меня в ФИЦ один академик и один членкор, обоим больше 85 лет. А как я взаимодействовать с РАН-то должен? Я считаю, что это большая ошибка Российской Академии наук, что они отстранили директорский корпус вообще от взаимодействия», — продолжал Мартыненко.

Вечером в новом театре им. Камала прошла уже торжественная часть юбилея с участием раиса РТ Рустама Минниханова

Вечером в новом театре им. Камала прошла уже торжественная часть юбилея с участием раиса РТ Рустама Минниханова

Арбузовскую премию – 2025 получил профессор из Венгрии

Вечером в новом театре им. Камала прошла уже торжественная часть юбилея с участием раиса РТ Рустама Минниханова. Он напомнил об идее создать единый центр академической науки в РТ. Объект объединит разрозненные научные подразделения на одной территории с современной инфраструктурой. Ожидается, что такой объект в республике появится к 2030 году. «Это придаст мощный импульс междисциплинарным исследованиям и прикладным изысканиям, а также будет способствовать формированию нового полюса притяжения талантливой молодежи в науку», — рассказал раис РТ.

Затем глава республики вручил сотрудникам Казанского научного центра РАН ряд госнаград Татарстана. Вместе с тем Минниханов наградил лауреата международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии. Им стал профессор из Венгрии Дьёрдь Кеглевич. Награду вручал лично Минниханов. Кеглевич проложил путь от фосфоросодержащих гетероциклов к новым реакциям, используя методы микроволновой активации, объединил фосфороорганическую химию с экологически чистой зеленой. В результате были созданы новые классы соединений фосфора для получения цитотоксических препаратов.

Глава республики вручил сотрудникам Казанского научного центра РАН ряд госнаград Татарстана

Глава республики вручил сотрудникам Казанского научного центра РАН ряд госнаград Татарстана

Профессор также поразил публику театра им. Камала своей речью на русском языке, хоть и с небольшим акцентом: «Я очень рад, что в 2025 году оказался в числе других выдающихся химиков, фосфорооргаников, удостоенных этой высокой награды. Я хотел бы поблагодарить членов комитета по присуждению Арбузовской премии за выбор моей кандидатуры для ее вручения. Премия Арбузова высоко ценится в мире среди специалистов в области химии и фосфороорганической химии». На заседании были также вручены государственные награды научным работникам центра.

Комментарии 11

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.