«Я вам скажу, кто настоящий был хазрат, Как полная луна, взошел Шихаб хазрат», — говорится в стихотворении Габдуллы Тукая, посвященном Шигабутдину Марджани. Между тем символ богослова — полную луну — на его могиле потомки зачем-то заменили полумесяцем. А еще табличку спонсора Марджани, купца Ибрагима Юнусова, прикрутили к рандомной женской могиле, а сам камень мецената раздробили и отправили на склад. Что еще беспокоит научный мир относительно сохранности бесценных исторических памятников Ново-Татарского кладбища и как избежать разрушения могил? «БИЗНЕС Online» отправился на экскурсию с автором 800-страничной монографии «Эпиграфические памятники кладбища Ново-Татарской слободы Казани» Айдаром Гайнутдиновым.

Айдар Гайнутдинов, автор 800-страничного научного труда на татарском языке «Эпиграфические памятники кладбища Ново-Татарской слободы Казани», знает все о самом известном некрополе столицы Татарстана, да и татарского мира в целом

Айдар Гайнутдинов, автор 800-страничного научного труда на татарском языке «Эпиграфические памятники кладбища Ново-Татарской слободы Казани», знает все о самом известном некрополе столицы Татарстана, да и татарского мира в целом

«Здесь раньше была русская деревня Поповка»

Плакат, на котором указана схема-план кладбища Ново-Татарское, гласит, что оно было открыто в 1728 году. Но это не совсем так, говорит старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Айдар Гайнутдинов. Автор 800-страничного научного труда на татарском языке «Эпиграфические памятники кладбища Ново-Татарской слободы Казани» знает все о самом известном некрополе столицы Татарстана, да и татарского мира в целом.

«История Ново-Татарской слободы началась в середине XVIII века, когда сюда начали переселять татар из Старо-Татарской слободы, — рассказывает „БИЗНЕС Online“ Гайнутдинов. — Здесь раньше была русская деревня Поповка, ее жители переселились в другое место, а прибывшие сюда татары назвали место Ново-Татарской слободой. Но кладбище еще не открыли, а умерших между Старой и Новой слободами хоронили на кладбище, которое называли „Ике бистә арасындагы зират“, то есть буквально „Кладбище между двумя слободами“».

Через некоторое время «Ике бистә арасындагы зират» заполнилось, поэтому уже в конце XVIII века и открылось Ново-Татарское кладбище. По сведениям историков Евгения Липакова и Елены Афониной, погост появился в 1774-м. По словам Гайнутдинова, как раз двумя годами ранее был издан указ, обязывающий располагать кладбища на расстоянии 100 саженей (213 м) от населенных пунктов.

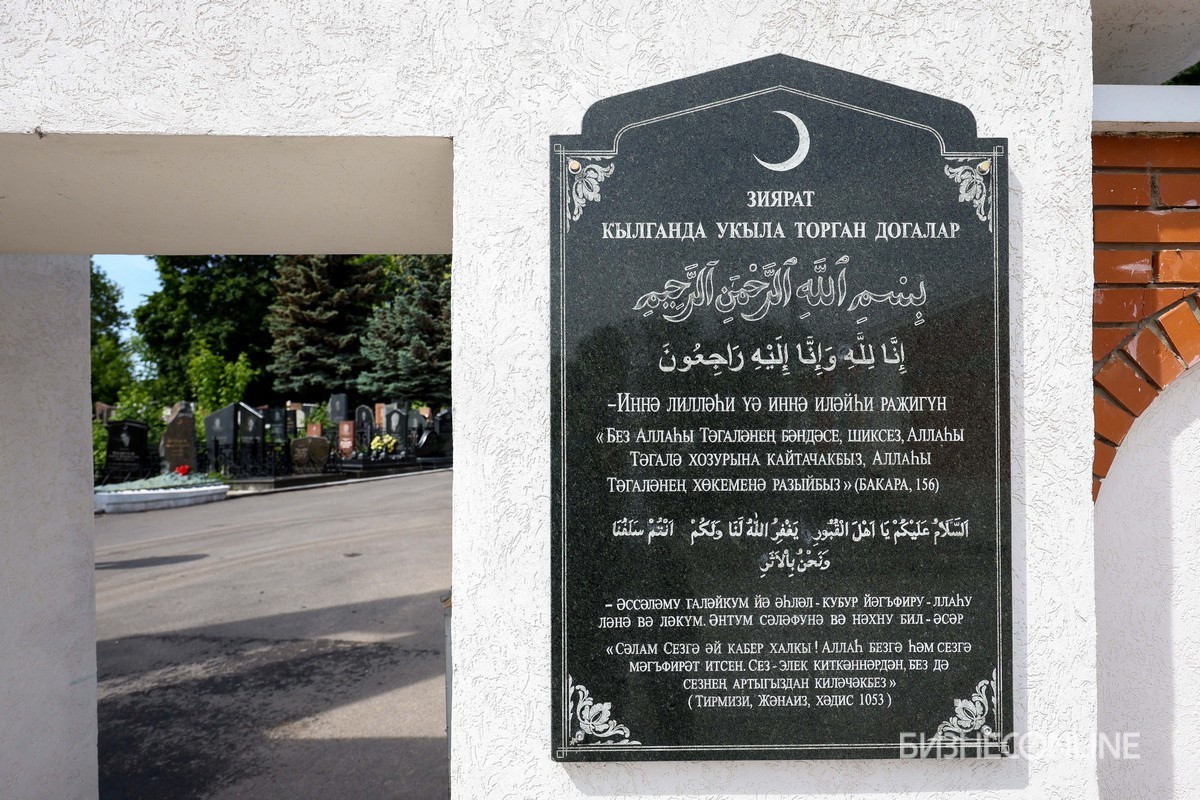

Вместе с ученым мы вошли с центрального входа, и первое древнее захоронение, которое нам встретилось, оказалось могилой Бибимахруй, дочери Ахметзяна (1849–1913), причем год смерти был обозначен, согласно мусульманскому летоисчислению, как 1331-й

Вместе с ученым мы вошли с центрального входа, и первое древнее захоронение, которое нам встретилось, оказалось могилой Бибимахруй, дочери Ахметзяна (1849–1913), причем год смерти был обозначен, согласно мусульманскому летоисчислению, как 1331-й

Самая древняя часть кладбища находится на его восточной стороне. Вместе с ученым мы вошли с центрального входа, и первое древнее захоронение, которое нам встретилось, оказалось могилой Бибимахруй, дочери Ахметзяна (1849–1913), причем год смерти был обозначен, согласно мусульманскому летоисчислению, как 1331-й. В те времена у татар не было принято иметь фамилии, люди идентифицировались по имени и отчеству (сын и дочь такого-то). Исключение составляли знатные люди, в основном купцы, которым при заполнении документов требовалось называть фамилию. На камне Бибимахруй-апы указано, что она является женой Исхака Арсланова и скончалась в возрасте 64 лет. Супруг был представителем местной элиты, поэтому и обладал Ф. И. О.

На правой стороне памятника по-арабски написано назидательное выражение: «Вспоминайте только хорошие стороны ваших покойников и не вспоминайте их недостатки». На левой: «Пусть Аллах сделает ее могилу садом из садов рая». На самом деле захоронение находится не здесь, просто камень для обозрения выставили вдоль аллеи. Кстати, недалеко и памятник мужа Исхака, скончавшегося в 1901 году. О нем известно, что это был купец 1-й гильдии, владелец мыловаренного завода, где в огромных количествах производили также свечи и глицерин. Его памятник в отличие от надгробия супруги отлично сохранился, т. к. сделан из гранита, у благоверной он известняковый. Судя по всему, после смерти главы семьи была возможность установить шикарный камень, а вот 12 лет спустя на похоронах вдовы пришлось немного «ужаться».

Исхак Арсланов был представителем местной элиты, поэтому и обладал Ф. И. О.

Исхак Арсланов был представителем местной элиты, поэтому и обладал Ф. И. О.

«Простые памятники стоили как одна лошадь»

Как отмечает Гайнутдинов, обладателями старинных памятников являлись исключительно состоятельные люди. Простой народ мог себе позволить лишь какой-нибудь камень, на котором, если получится, могли процарапать имя. А при посещении могилы именно по форме камня определяли, где похоронен родной и близкий.

«Простые памятники стоили как одна лошадь, а более изящные, красивые уже стоили как две лошади», — говорит наш проводник в мир дореволюционных похоронных дел. Яркий пример — памятник, где указано, что здесь покоятся Мухамметьюсуф, сын Мухаммета Апанаева, который скончался в 1903 году, и Бибиасма, дочь Исхака Апанаева, ушедшая в мир иной в 1908-м. Оба представители знаменитого рода Апанаевых.

«Очень хорошо сохранившийся памятник, потому что он сделан из коричневого гранита — это очень прочный материал и, наверное, самый хорошо сохранившийся памятник из всех старых памятников, — рассказывает Гайнутдинов. — Установлен он, конечно же, очень богатому». После чего исследователь ведет нас к самому древнему камню, обнаруженному на Ново-Татарском кладбище.

Самый древний памятник относится к 1813 году. Он установлен купцу Юсуфу, сыну Бикбава

Самый древний памятник относится к 1813 году. Он установлен купцу Юсуфу, сыну Бикбава

«Мы исследовали все арабографичные памятники и выявили, что самый древний памятник относится к 1813 году. Этот памятник лежит вот здесь, на этом участке, — показывает историк на лежащий между двумя оградами памятник. — Он установлен купцу Юсуфу, сыну Бикбава. Этот памятник тоже в свое время был с красивыми орнаментами, но, к сожалению, со временем уже успел разрушиться».

Возможно, от полного разрушения его спасло то, что камень лежит между двумя оградами, видимо, не смогли его вытащить и утилизировать, как это происходило со многими историческими артефактами. Но угрозы все равно есть. «Он может исчезнуть, его надо, конечно, поставить в вертикальное положение, почистить от лишайников, которыми он покрыт, — продолжает собеседник „БИЗНЕС Online“. — Лишайник разъедает текст, и со временем надпись стирается. Памятник представляет очень большую историческую и научную ценность, так как он, во-первых, самый древний памятник здесь, начала XIX века. Более ранних нет, не сохранились. И во-вторых, это памятник не простому человеку, а казанскому купцу, который владел заводами, фабриками здесь, в Казани».

На камне более чем двухвековой давности указано, что Юсуф скончался в 1298 году 9 мухаррама. Приведен аят Корана «Каждая душа вкусит смерть» и хадис пророка Мухаммада «Бренный мир (дунья) — это пашня вечного мира (ахирата)», смысл которого в том, что какие поступки совершаешь при жизни, те и пожнешь в лучшем из миров. О Йосыфе Бикбау улы известно, что он являлся купцом 3-й гильдии, владел большим мыловаренным заводом, был очень щедрым человеком.

Кстати, по признанию Гайнутдинова, в 1990-е этнографисты, в частности Ирек Хадиев, выявили здесь памятник 1803 года. Потом его сфотографировал другой ученый, Харун Юсупов, оказалось, что памятник 1804 года. Но в XXI веке его уже не удалось обнаружить, поэтому могильный камень купца 3-й гильдии считается самым древним.

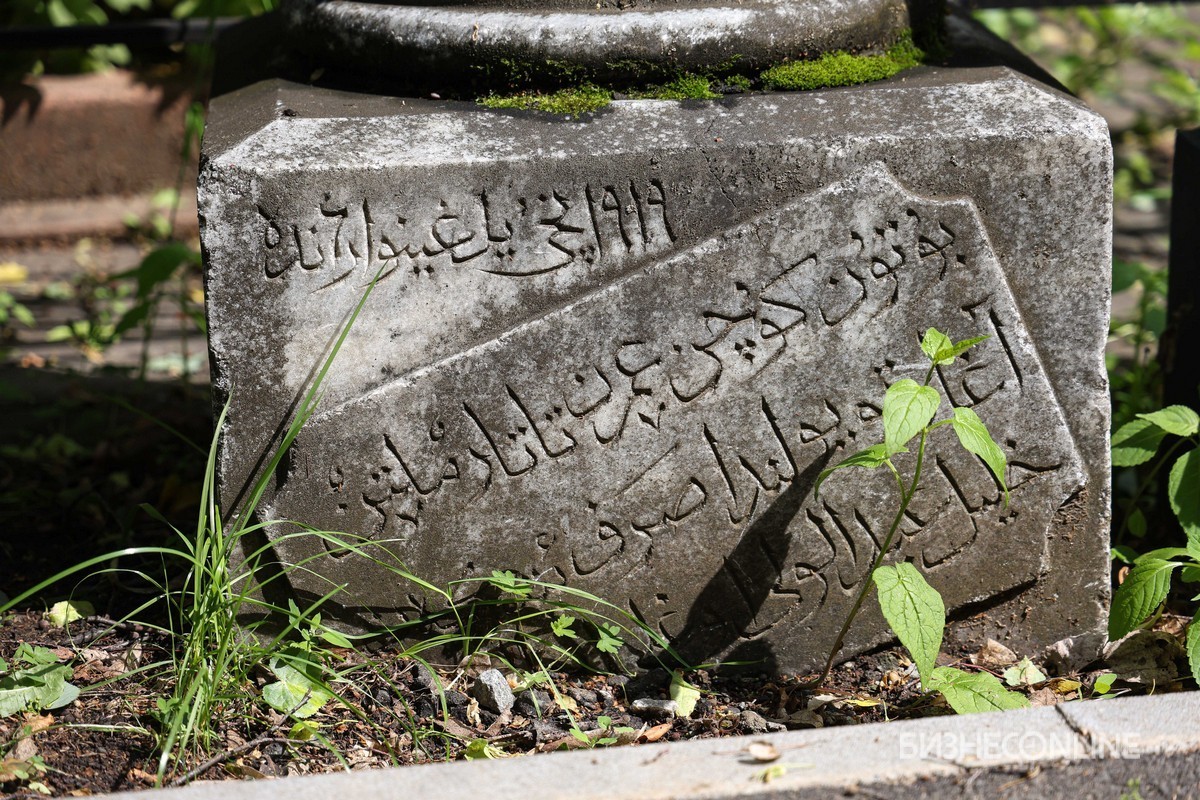

Если самый старый памятник лишь покрывается лишайником, то у другого, 1843 года, установленного Башару, сыну Абубакра, вот-вот отвалится верхняя часть

Если самый старый памятник лишь покрывается лишайником, то у другого, 1843 года, установленного Башару, сыну Абубакра, вот-вот отвалится верхняя часть

«Если никто за могилой не смотрит, то сотрудники кладбища могут вынести памятник и даже выбросить»

Если самый старый памятник лишь покрывается лишайником, то у другого, 1843 года, установленного Башару, сыну Абубакра, вот-вот отвалится верхняя часть. Могильный камень представляет историческую ценность, он интересен не только историкам, филологам, но и искусствоведам. Видны красивые узоры, цветы и надписи каллиграфическим почерком. О его обладателе известно из надписи: «В первый день месяца мухаррам 1259 года по арабскому летоисчислению Башар, сын Абубакира из Атни, покинул этот бренный мир в возрасте 75 лет».

В настоящее время верхняя часть примотана проволокой к основной. Кроме того, по тому месту, где стоит памятник, проложена аллея, то есть люди ходят прямо по могиле. «Считается большим неуважением ходить по могиле, а делать такую дорожку — большой грех, — напоминает собеседник газеты. — Но хорошо, что еще памятник не унесли отсюда, могли сказать, что он мешает проходу, и просто убрать. Но возможно, если он сломается, упадет, его ждет такая же судьба, как и других. Его просто могут выкинуть, как мусор. Потому что родственников уже не осталось, по закону, если никто за могилой не смотрит, сотрудники кладбища могут вынести этот памятник и даже выбросить».

По закону, если никто за могилой не смотрит, сотрудники кладбища могут вынести этот памятник и даже выбросить

По закону, если никто за могилой не смотрит, сотрудники кладбища могут вынести этот памятник и даже выбросить

Довольно много на кладбище могил с подзахоронением — это когда на место, где погребен покойный, хоронят его родственника. Согласно закону минимальный срок — 15 лет, а в некоторых регионах — до 35 лет. В соответствии с санитарными нормами останки должны полностью разложиться, иначе возможны проблемы с почвой, грунтовыми водами и даже эпидемиологические риски. В северных регионах, где холодно и сыро, разложение идет медленнее — там сроки больше.

В случае разрушения бесхозного памятника администрация кладбища имеет право захоронить на данном месте другого покойника. По идее, кладбище Ново-Татарской слободы закрытое, там хоронят только рядом с родственником усопшего либо тех, кто ранее зарезервировал место. Но зная сегодняшнюю действительность, никто не может гарантировать сохранность бесценных артефактов.

Незавидная судьба после смерти великого мецената Ибрагима Юнусова

Два года назад татарская общественность была шокирована разрушением на Ново-Татарском кладбище могильного камня известному татарскому купцу-меценату Ибрагиму Юнусову, были проведены различные мероприятия, круглые столы, на которых искали варианты, как остановить исчезновение артефактов. Сейчас на месте захоронения купца остался только остов камня.

«Памятник стоял на этом месте, со временем он упал вот на эту ограду, — показывает нам Гайнутдинов. — Родственники человека, который находится в этой ограде, пришли, увидели, что на их ограду упал памятник, и пожаловались в администрацию кладбища, после этого памятник убрали отсюда. Так как выносить его целиком было невозможно, камень разбили на куски и вынесли на склад».

Теперь все, что осталось от памятника, лежит там. По рассказам историка, остатки не утилизируют, т. к. стало известно, что работники кладбища разрушили памятник известной исторической личности, но восстановить его силами смотрителей могил не представляется возможным. По словам эксперта, это может быть под силу целой группе специалистов-реставраторов, да и то никто не гарантирует, что получится полностью восстановить артефакт.

Судьба сыграла со спонсором Шигабутдина Марджани по прозвищу Озын Ибрай (Длинный Ибрай) (так его звали из-за высокого роста), Ибрагимом Губайдулловичем Юнусовым (1806–1886), еще одну злую шутку. Недалеко от места, где стоял его памятник, на другом привинчена доска, где на татарском и русском языках написано, что здесь покоится Ибрагим Юнусов. Как оказалось, табличку прикрутили не к тому камню.

«Здесь похоронена вообще женщина, это женский памятник, табличку Юнусову должны были установить на том разрушенном камне, — говорит эксперт и объясняет причину путаницы: — Люди не смогли прочитать, что здесь написано на арабской графике»

«Здесь похоронена вообще женщина, это женский памятник, табличку Юнусову должны были установить на том разрушенном камне, — говорит эксперт и объясняет причину путаницы: — Люди не смогли прочитать, что здесь написано на арабской графике»

«Перепутали памятник, табличка установлена здесь ошибочно. Здесь он не похоронен, это совсем другой человек. Здесь похоронена вообще женщина, это женский памятник, табличку Юнусову должны были установить на том разрушенном камне, — говорит эксперт и объясняет причину путаницы: — Люди не смогли прочитать, что здесь написано на арабской графике».

Исхаку Юнусову, брату Озына Ибрая, повезло больше, его общий с супругой Гайшой памятник находится в хорошем состоянии, т. к. изготовлен из гранита. Почему такой же не поставили в свое время Ибрагиму, теперь уже трудно сказать. Гайнутдинов, показывая еще на один памятник, сетует, что если он упадет на землю, то его завалит листвой, со временем он также исчезнет, а ведь все старинные камни были поставлены со смыслом, и показывает выемку на макушке памятника: «Эту выемку делали для того, чтобы здесь во время дождя собиралась вода, которую могли бы пить насекомые и птицы. Человек умер, но его памятник приносит пользу живым существам». Накормить, напоить творения Аллаха является богоугодным делом, считается, что награда от Аллаха будет идти человеку даже после его смерти.

«Эту выемку делали для того, чтобы здесь во время дождя собиралась вода, которую могли бы пить насекомые и птицы. Человек умер, но его памятник приносит пользу живым существам»

«Эту выемку делали для того, чтобы здесь во время дождя собиралась вода, которую могли бы пить насекомые и птицы. Человек умер, но его памятник приносит пользу живым существам»

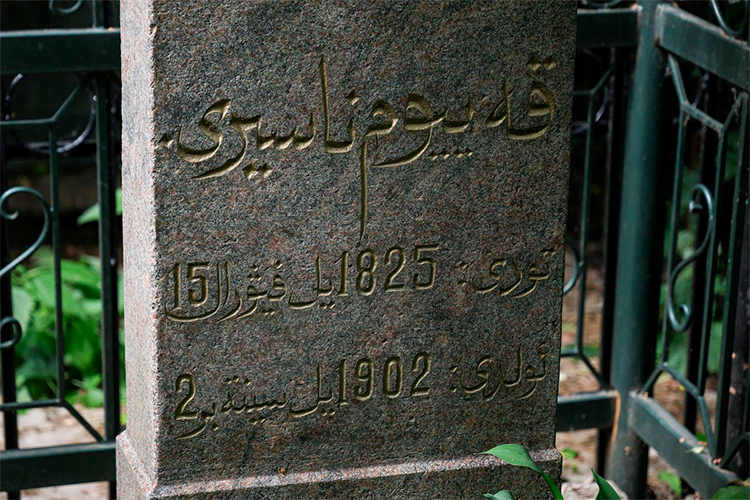

«Надмогильных камней с полумесяцем много, а вот с полной луной был только один»

Не все благополучно бывает и с новоделами, когда вместо старого камня потомки ставят совершенно новый либо реставрируют уже имеющийся. Яркий тому пример — памятник просветителю Каюму Насыри, чье 200-летие отметили в этом году. На новом гранитном монументе имя покойного написано на татарском языке арабскими буквами, но не такими, какие были при жизни ученого, а на яңа имлә (разновидность татарской арабицы с 1920 по 1927 год), причем с ошибками.

Могильная плита первого всенародно избранного муфтия Галимджана Баруди (1857–1921) была установлена в 2017 году духовным управлением мусульман Татарстана вместо старого памятника, который начал разрушаться, а сейчас хранится в музее Казанского медресе им. 1000-летия принятия ислама. Надписи полностью на арабской графике без ошибок, но, как говорит Гайнутдинов, желательно было бы установить на ограде табличку по-татарски и по-русски, т. к. большинство посетителей не читают арабскую вязь.

На новом гранитном монументе имя покойного написано на татарском языке арабскими буквами, но не такими, какие были при жизни ученого, а на яңа имлә (разновидность татарской арабицы с 1920 по 1927 год), причем с ошибками

На новом гранитном монументе имя покойного написано на татарском языке арабскими буквами, но не такими, какие были при жизни ученого, а на яңа имлә (разновидность татарской арабицы с 1920 по 1927 год), причем с ошибками

«Такому религиозному деятелю, известному человеку нужно было бы, конечно, установить другой памятник, с более татарскими мотивами, орнаментами, но сделали вот этот с изображением Галеевской мечети», — говорит автор книги «Эпиграфические памятники кладбища Ново-Татарской слободы Казани».

Ошибки

Ошибки

Не все в порядке и с могилой, пожалуй, самого выдающегося деятеля, похороненного на Ново-Татарском кладбище, «Татарского Геродота» Шигабутдина Марджани (1818–1889). Установленный ему памятник, судя по всему, уже второй по счету, предполагает Айдар Марсилевич.

Все из-за надписей, так, на левой лицевой стороне написано: «Труды покойного Шигабутдина сын Багаутдина Маржани — твердое доказательство его почету и совершенству. В течение сорока лет исполнял обязанности имама и распространял знания, в 1306 году по мусульманскому летоисчислению в последний день благословенного месяца шагбан в возрасте 73 лет перешел в вечный мир. Пусть Всевышний Аллах помилует его обширной милостью». Правая сторона: «Стих: Перед смертью все равны: и простой народ, и царь». Левая сторона: «Стих: Поистине, этот мир подобен тени облака: сегодня он держит тебя в тени, потом исчезает. Когда он придет — не радуйся и когда уходит — не печалься». Оборотная сторона: «Могила имама, выдающегося ученого, автора очень замечательных сочинений и прекрасных трудов Шигабутдина, сына Багаутдина Маржани. Перешел к своему Творцу (пусть Пречистый Аллах простит его и наградит) вечером в воскресенье, когда через одну ночь заканчивался месяц ша′бан 1306 года по мусульманскому летоисчислению».

Памятник Галимджану Баруди — новодел

Памятник Галимджану Баруди — новодел

«В 1911 году великий ученый Ризаэтдин Фахретдин вместе с Галимджаном Баруди посетил могилу Марджани. Тогда он выписал полный текст его камня. Но в нем мы заметили отличия. Например, в настоящее время предложение „Умер ученый — погибла Вселенная“ в памятнике отсутствует, но в тексте Фахретдина оно есть. В предложении „Рахимәһүллааһү Тәгааләә“ в тексте Фахретдина выпало слово „Тәгааләә“ („Всевышний“). Остальные же места совпадают. Значит, есть основания утверждать, что надгробный памятник, установленный после смерти Марджани, был заменен потом на другой», — считает кандидат филологических наук.

Что касается нынешнего памятника, то 8 лет назад на его макушке красовался шар, который символизировал полную луну, согласно строкам стихотворения Габдуллы Тукая «Шиһаб хәзрәт»:

Памятник Марджани. «Еще до весны 2017 года эта полная луна была на своем месте, но потом, не посоветовавшись ни с учеными, ни с общественностью, ее заменили на белый полумесяц. Надмогильных камней с полумесяцем много, а вот с полной луной был только один памятник, но, к сожалению, сейчас уже нет», — сокрушается Гайнутдинов

Памятник Марджани. «Еще до весны 2017 года эта полная луна была на своем месте, но потом, не посоветовавшись ни с учеными, ни с общественностью, ее заменили на белый полумесяц. Надмогильных камней с полумесяцем много, а вот с полной луной был только один памятник, но, к сожалению, сейчас уже нет», — сокрушается Гайнутдинов

«Кирәк булса, әйтеп бирәм: ул шәп хәзрәт, Тулган ай күк балкып чыккан Шиһаб хәзрәт, Мәгарифкә әүвәл башлап адым салган, Милләт өчен бәһа җитмәс кыйбат хәзрәт» («Я вам скажу, кто настоящий был хазрат, Как полная луна, взошел Шихаб хазрат, Навстречу просвещенью сделал смелый шаг — Для нации своей бесценный дар — хазрат» (перевод В. Думаевой-Валиевой).

Памятник Марджани до реставрации

Памятник Марджани до реставрации

«Еще до весны 2017 года эта полная луна была на своем месте, но потом, не посоветовавшись ни с учеными, ни с общественностью, ее заменили на белый полумесяц. Надмогильных камней с полумесяцем много, а вот с полной луной был только один памятник, но, к сожалению, сейчас уже нет», — сокрушается Гайнутдинов.

Примером бережного отношения к памяти выдающихся деятелей является, например, памятная доска Гали Рахиму

Примером бережного отношения к памяти выдающихся деятелей является, например, памятная доска Гали Рахиму

«То, что Ново-Татарское кладбище — национальный пантеон, надо подкрепить правовыми документами»

Примером бережного отношения к памяти выдающихся деятелей является, например, памятная доска Гали Рахиму (1892–1943). Татарский писатель, фольклорист, педагог столкнулся с репрессиями, но по состоянию здоровья был отпущен в 1943-м. Тайно похоронен, могилу в свое время нашел известный татарский литератор Шагинур Мустафин (Шаһинур Әхмәтсаф). Институт истории им. Марджани решил увековечить память Рахима, поставив ему памятную плиту. К сожалению, у института нет возможностей сохранить старинные памятники, отреставрировать их.

«Здесь в общей сложности сохранились 1 425 старинных памятников, установленных до 1929 года. Среди них есть разрушающиеся памятники, есть более хорошо сохранившиеся. Всего, наверное, около сотни памятников, которые нуждаются в реставрации, — напоминает Гайнутдинов. — С некоторыми можно обойтись хотя бы простыми способами, используя цементные растворы, устанавливая их в вертикальное положение, можно где-то таблички установить, ограды подправить. Но необходима большая программа по сохранению этих памятников, может, нужен какой-то музей, где можно было бы установить эти памятники. Там можно сохранить духовное эпиграфическое наследие татарского народа, можно QR-коды установить».

«Здесь в общей сложности сохранились 1 425 старинных памятников, установленных до 1929 года»

«Здесь в общей сложности сохранились 1 425 старинных памятников, установленных до 1929 года»

Собеседник «БИЗНЕС Online» продолжает: «Ново-Татарское является самым главным кладбищем татар во всем мире. Нужно создать программу по его сохранению. Этим надо заниматься всем — и государственным органам, и общественным деятелям, и общественным организациям, например ВКТ, ДУМ РТ, АН РТ, и, если все займутся этим делом, тогда мы сможем еще сохранить на долгие годы и столетия наше географическое наследие».

А пока отношение абсолютно безразличное, в том числе и к исследователям кладбищ, считает Гайнутдинов. Пример тому — история с книгой «Ново-Татарское кладбище Казани» известного ученого Айдара Ногманова, скончавшегося 28 марта этого года.

«Мы совместно с Ногмановым представили свои книги, посвященные Ново-Татарскому кладбищу, на соискание Государственной премии РТ в области науки и техники. Но наши работы не допустили к участию без объяснения причин. Нам сказали участвовать в следующем году. Но как мы сможем это сделать, если Ногманова уже нет с нами? Он скончался буквально через пару недель после того, как мы сдали свои работы в комиссию Академии наук», — недоумевает наш собеседник.

Ситуация с памятником Ибрагиму Юнусову — это показатель общего состояния на кладбище

Ситуация с памятником Ибрагиму Юнусову — это показатель общего состояния на кладбище

В 2023 году ученые Татарстана поднимали вопрос присвоения Ново-Татарскому кладбищу Казани статуса национального пантеона выдающихся деятелей татарского народа. Среди ученых, поддержавших эту инициативу, был и Ногманов. «То, что Ново-Татарское кладбище — национальный пантеон, надо подкрепить правовыми документами. Ситуация с памятником Ибрагиму Юнусову — это показатель общего состояния на кладбище. Надо не отдельные памятники включать в список, а все кладбище, дать ему статус объекта культурного наследия», — говорил он тогда.

До сих пор данный вопрос не решен, возможно, все будет как в той пословице о трехгодичном ожидании, но у нее в оригинале есть и продолжение: «Обещанного три года ждут, а на четвертый получают отказ».

Пожалуй, всерьез заботится о сохранении памятников на Ново-Татарском кладбище Казанское медресе им. 1000-летия принятия ислама во главе со своим директором Ильясом Зиганшиным

Пожалуй, всерьез заботится о сохранении памятников на Ново-Татарском кладбище Казанское медресе им. 1000-летия принятия ислама во главе со своим директором Ильясом Зиганшиным

«У татар есть такая традиция — идти на кладбище и молитвой поминать покойных»

Пожалуй, всерьез заботится о сохранении памятников на Ново-Татарском кладбище Казанское медресе им. 1000-летия принятия ислама во главе со своим директором Ильясом Зиганшиным. Ежегодно 2 мая здесь проводится мероприятие под названием «Остазларның кадерен бел, остазларның каберен бел» («Цени наставника, когда он жив, не забывай его могилу после кончины»), суть которого в том, что устазы и шакирды медресе посещают могилы тех, кого они считают своими наставниками. Кроме совершения дуа за покойных имамов, богословов, общественных деятелей, мусульмане занимаются также восстановлением их могил. Началось все в 1998 году, когда учебное заведение переехало из Закабанной мечети в Розовую.

«У татар есть такая традиция — идти на кладбище и молитвой поминать покойных. Мы, после того как переехали в Ново-Татарскую слободу, первым делом посетили могилы наших ученых-богословов. После того как их выявили, стали устанавливать маячки возле могил с желтым полумесяцем, чтобы издалека было видно, кто здесь захоронен, пришлось посидеть в архивах для того, чтобы найти места захоронения многих деятелей, — рассказывает „БИЗНЕС Online“ Зиганшин. — В Розовой мечети служили большие ученые, ее первый имам — Хамид хазрат Муртазин, Шаяхмад хазрат Иманкулый, прослуживший в мечети более 40 лет. Его сын Мухаммад-Садык Иманкулый — автор тафсира „Тәсһил әл-бәйән фи тәфсир әл-Куръән“ („Облегчение разъяснения комментирования Корана“). К сожалению, его могила не здесь, а вот отец Шаяхмад хазрат похоронен на Ново-Татарском кладбище. Мы нашли его могилу, восстановили камень, поставили QR-код».

В настоящее время около 50 могил имеют QR-коды, ссылка на которые дает сведения о похороненных здесь деятелях

В настоящее время около 50 могил имеют QR-коды, ссылка на которые дает сведения о похороненных здесь деятелях

По его словам, в настоящее время около 50 могил имеют QR-коды, ссылка на которые дает сведения о похороненных здесь деятелях. Прежде чем их установить, проводится кропотливая работа в архивах, изучается биография. Например, ученикам медресе удалось узнать полную биографию строителя Розовой мечети, купца Мухамед-Садыка Галикеева. Оказалось, что он был не просто меценатом, а являлся также учеником самого Марджани, знал наизусть весь Коран и с религиозной точки зрения был вполне образованным человеком. Более того, мусульмане смогли найти потомков Галикеева, вместе с которыми сумели отреставрировать памятник их великому предку. Как сказал нам директор медресе, для сохранения нужна поддержка государства, поддерживает он и идею национального пантеона, и открытия музея.

«Сейчас ведется работа по замене старых разрушающихся памятников на новые. Пришедшие в негодность складируют, что постепенно приводит к их дальнейшему разрушению. Так вот, хорошо было бы отреставрировать их и выставлять в качестве экспоната в музее эпиграфики и эпитафии, который нужно открыть на территории кладбища, — считает Ильяс хазрат. — Пока же несколько камней, например Галимджана Баруди, Азимовых, хранятся у нас в медресе. Из-за дефицита помещений они хранятся на открытом воздухе, но сверху прикрыты, поэтому можно прийти и увидеть. Мы их восстановили, остановили разрушение, но хотелось бы, чтобы это было в государственном масштабе». Кроме того, открытие музея может стать и шагом для привлечения туристов, что также немаловажно.

Комментарии 23

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.