«Тюркские народы объединены общей колыбелью — Алтаем. И даже в политическом плане этот момент очень важен и может привести к культурному диалогу, к тому, что мы все едины и вышли из одной семьи», — размышляет художник Ленар Ахметов. Он совершил экспедицию по «золотым горам», проехав по Чуйскому тракту весь Алтай вплоть до монгольской границы. Результаты творческой экспедиции представлены в галерее современного искусства «БИЗОN» на выставке «Алтай. ДНК». О том, как древние петроглифы перекликаются со стрит-артом, чем алтайский зодиак отличается от обычного и чем схожи татарские орнаменты с алтайскими, — в интервью «БИЗНЕС Online».

Ленар Ахметов: «Это огромный пласт мировой культуры, о котором нужно говорить. И даже в политическом плане этот момент очень важен и может привести к культурному диалогу, к тому, что мы все едины и вышли из одной семьи»

Ленар Ахметов: «Это огромный пласт мировой культуры, о котором нужно говорить. И даже в политическом плане этот момент очень важен и может привести к культурному диалогу, к тому, что мы все едины и вышли из одной семьи»

«Огонь является священным, к нему спиной нельзя поворачиваться»

— Ленар, в прошлом году вы ездили в экспедицию на Алтай. Говорят, это такое место, которое либо принимает тебя, либо нет…

— Если человека Алтай притягивает, то он уже в какой-то степени его принимает. Вопрос — насколько близко. Можно просто общаться с человеком, который не шибко к тебе расположен, а можно завести разговор по душам с близким по мироощущению. В самолете я общался с попутчиками, которые сказали, что Алтай их не принял — то одно не получилось, то другое. Они не получили энергетического диалога с местом.

Во время путешествия я приехал в село Каракол, где случайно повстречался с экспедицией из Казани — историком Айдаром Хайрутдиновым и Наилей Сафияр. Они приехали туда для изучения петроглифов и пригласили меня в путешествие, благодаря чему я пересек весь Алтай по Чуйскому тракту, вплоть до монгольской границы. Мне кажется, Алтай меня принял. Самое яркое впечатление, наверное, Пазырыкский курган, где когда-то в процессе раскопок обнаружили древние артефакты возрастом около 5 тысяч лет.

— Алтай — это колыбель многих цивилизаций, включая тюркскую. Ощущается ли это сегодня?

— Прежде всего я считал сходство с татарскими орнаментами. Именно орнаменты, которые я увидел на Алтае, несут древнюю закодированную информацию. Сегодня мы видим в них больше декоративную функцию и воспроизводим чисто из эстетических соображений, но культурный код сохранился.

— Как бы вы описали ландшафт Алтая — его природу, горы, реки?

— Ландшафт там очень быстро меняется — текстура гор, растительность, цвет окружающей среды. В сжатом варианте проезжаешь разные пояса России — можно увидеть природу Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Урала… И все сосредоточено в одном Алтае.

Также впечатлил Национальный музей имени Анохина, где собрано множество артефактов, в том числе и Укокская принцесса (мумия женщины пазырыкской культуры VI–II веков до н. э. — прим. ред.). Отдельная история — петроглифы. Это музей под открытым небом, а экспонатам свыше тысячи лет. На выставке «Алтай. ДНК» есть моя текстильная работа, посвященная слиянию рек Чуи и Катуни. Я смотрел с вершины на этот красивейший ландшафт — настолько он впечатляет. Конечно, хотелось поработать с натурой, но я решил изобразить этот пейзаж небанальным способом, чтобы акцентировать внимание на реке Катуни и чтобы любой алтаец мог ее узнать.

«Есть очень распространенный ритуал кыйра, когда на деревья повязываются ленточки»

«Есть очень распространенный ритуал кыйра, когда на деревья повязываются ленточки»

— Вам удалось пообщаться с местными жителями?

— К сожалению, времени было очень мало, но это всегда было интересно. Например, мама моего проводника, хранительница долины Каракол, рассказала мне о том, что в аиле, где у них присутствует очаг, огонь является священным, к нему спиной нельзя поворачиваться.

Мне также помогли встречи с алтайскими художниками: Аржаном Ютеевым и легендарным Таракаем — Николаем Чепоковым. Есть масса совершенно разных художников, ставящих разные задачи, — кто-то работает с натурой, кто-то ведет полунаучную работу, изучая письменность или пластические решения. Даже тема татуировки присутствует — на принцессе Укоке («Принцесса Укока» (или «Алтайская принцесса»). Это название мумии молодой женщины, найденной в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха урочища Укокв 1993 году, — прим. ред.) ведь были нанесены именно такие рисунки.

Это огромный пласт мировой культуры, о котором нужно говорить. И даже в политическом плане этот момент очень важен и может привести к культурному диалогу, к тому, что мы все едины и вышли из одной семьи.

— Какие сходства в традициях Алтая и народов, проживающих сегодня в регионах Поволжья, вы обнаружили?

— Есть очень распространенный ритуал кыйра, когда на деревья повязываются ленточки. Впервые я узнал о нем в Удмуртии и был удивлен, увидев такой же обряд на Алтае. Посыл один и тот же — обрядовые ленточки используют в качестве подношения духам. Только в Удмуртии повязывают белые ленточки, а на Алтае доминируют синие, как отсылка к тенгрианству. Вечное небо — это символ Тенгри (верховное божество, всемогущий правитель вечного голубого неба — прим. ред.).

«Взгляд женщины прямо-таки затягивает и передает то, что словами выразить невозможно. Действительно, когда я делал этот полиптих, то сам был заворожен этим образом — она будто с той стороны на меня смотрит, и в этих глазах очень много всего»

«Взгляд женщины прямо-таки затягивает и передает то, что словами выразить невозможно. Действительно, когда я делал этот полиптих, то сам был заворожен этим образом — она будто с той стороны на меня смотрит, и в этих глазах очень много всего»

«Орнаментальный код у всех тюркских народов перекликается»

— На выставке «Алтай. ДНК» зрители впервые увидели ваш пятиметровый полиптих «Тысяча дорог к моим ногам», на котором изображены два героя — мужчина и женщина. Чему посвящена эта работа?

— Основная тема — переселение народов. Алтай является колыбелью тюркской цивилизации, и я просто изобразил, как представители этих народов откочевывали из Алтая и расходились по Евразии в поисках нового места, чтобы создать свою государственность. Мужчина идет впереди, у него задумчивый вид в предчувствии трудностей, потому что этот путь нужно пройти. А девушка более спокойна, она верит, что все будет хорошо. Тут есть метафора: когда внутри лодки нет воды, она не тонет. Это спокойствие подразумевает, что можно преодолеть любую трудность.

Один зритель написал отзыв на работу «Тысяча дорог к моим ногам», что взгляд женщины прямо-таки затягивает и передает то, что словами выразить невозможно. Действительно, когда я делал этот полиптих, то сам был заворожен этим образом — она будто с той стороны на меня смотрит, и в этих глазах очень много всего.

«Мужчина идет впереди, у него задумчивый вид в предчувствии трудностей, потому что этот путь нужно пройти»

«Мужчина идет впереди, у него задумчивый вид в предчувствии трудностей, потому что этот путь нужно пройти»

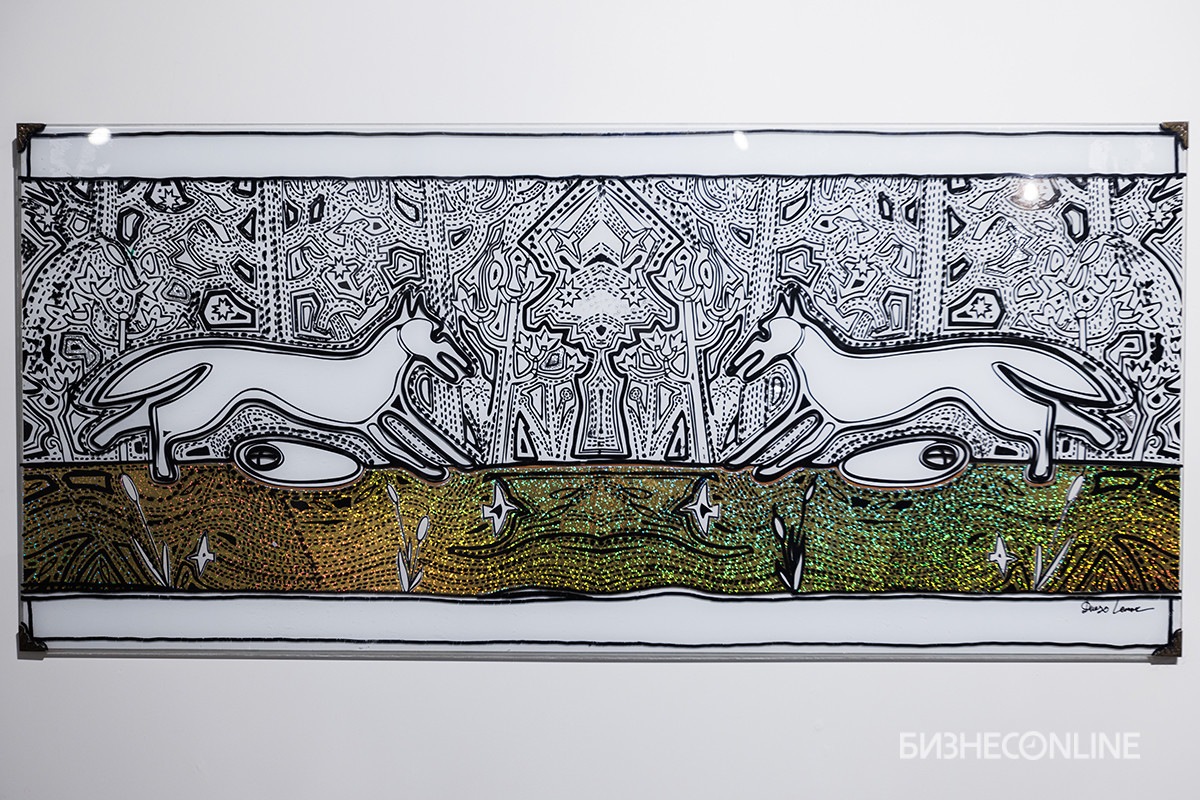

— Еще одна масштабная работа — живописный полиптих «Алтау», в котором вы переплетаете первобытное искусство в виде петроглифов и стрит-арт. Правильно ли я понимаю, что смысл заключается в том, что природе человека свойственно оставлять свои следы в любом отрезке истории, будь это древность или современность?

— Да. Древние петроглифы в каменном веке были высечены кремнием, в основном это сцены охоты и ритуальные изображения, например, поклонение женщине. С появлением железа поверх тех рисунков появляется орхоно-енисейская письменность. А сегодня мы видим надписи, сделанные баллончиком. Некий фактор эволюции возможностей изобразительных средств. Глядя на камень, хотелось отобразить в работе и петроглифы, и письменность, и современный метод нанесения изображения, чтобы сделать связь с сегодняшним днем. Так выставка будет интересна не только старшему поколению, но и тем, кто помоложе.

В основной части своей поездки я видел Алтай в движении, так как мы ехали на машине, поэтому хотелось изобразить динамичный пейзаж. Причем это движение было по Чуйскому тракту от остановки до остановки, где мелькали дорожные знаки и различные письмена. Легкость нанесения дает ощущение свежего воздуха, мне не хотелось перегружать композицию.

— Как современному человеку считывать первобытные образы?

— Наверное, нужно больше опираться на внутреннее ощущение, уметь созерцать и чувствовать. В целом даже человек, не имеющий художественного или искусствоведческого образования, на уровне «нравится – не нравится» все равно может определить то, что ему близко и понятно. У древних людей не было возможности узнать что-то об артефактах, а современному человеку доступны не только музеи, где к каждому петроглифу прилагаются пояснительные записки, но и интернет с доступом к любой информации. Если человек заинтересован, он найдет то, что ему нужно.

«Меня удивили животные, потому что они не соответствуют общепринятому зодиаку и все женского пола»

«Меня удивили животные, потому что они не соответствуют общепринятому зодиаку и все женского пола»

— Несколько ваших работ отсылает к животному миру. В серии работ из дерева «Алтайский зодиак» представлены курица, мышь и кабаниха. Почему именно эти животные?

— Я впервые столкнулся с алтайским зодиаком в музее Анохина. На круглой деревянной табличке вырезан зодиак с изображением разных животных. В аилах или юртах они присутствовали как важный атрибут. Меня удивили животные, потому что они не соответствуют общепринятому зодиаку и все женского пола. Что интересно, Альберт Тимиршин, еще один автор выставки «Алтай. ДНК», сделал «Булгарский календарь», и между нашими работами есть особый диалог.

— Ваша работа «Млечный путь», представленная в галерее «БИЗON», напоминает листы папоротника. Можете рассказать о своем видении?

— В названии кроется подсказка — это космос. Изначально я хотел, чтобы эти работы висели на потолке и люди смотрели снизу вверх, как на звездное небо. Своего рода небесные сапборды, через которые мы можем наблюдать космос.

Создание экспозиции — это тоже своего рода создание картины. Мы с активно работали над тем, чтобы грамотно скомпоновать работы, ведь на выставке представлено несколько авторов. Поэтому «Млечный путь» предстал в едином формате. Получилось замечательно!

«Изначально я хотел, чтобы эти работы висели на потолке и люди смотрели снизу вверх, как на звездное небо. Своего рода небесные сапборды, через которые мы можем наблюдать космос»

«Изначально я хотел, чтобы эти работы висели на потолке и люди смотрели снизу вверх, как на звездное небо. Своего рода небесные сапборды, через которые мы можем наблюдать космос»

— Два произведения посвящены Ашине. Что это за символ в тюркской культуре?

— Ашина — это волк. Есть легенда о происхождении тюркских народов. Последнему ребенку тюркского рода отрубили руки и ноги и выбросили в болото, где его подобрала волчица, выкормила и родила от него детей, которые позже разбрелись по степи. Волк — это стайное животное, а в стае есть иерархия. Так же и тюркские народы имеют государственность, это в большей степени имперский народ, а империя без стаи невозможна. А еще волк — это практически единственное животное, которое не выступает в цирке.

У каждой культуры есть свое тотемное животное, которое прочно с ней отождествляется. У русских — медведь, у финно-угров — рябчик, а у тюрков — волк. Если изучать древние штандарты на флагах, у знатных тюркских родов в основном присутствует волчья голова. У Аттилы на флаге был равносторонний крест — символ Тенгри. Круг и крест — это вид из юрты на небо.

— Какую основную идею или послание вы и ваши коллеги-художники хотели донести до зрителя выставкой «Алтай. ДНК»?

— Прежде всего мы показали свои поиски на вопросы, которые себе задаем: кто мы, кем являемся и откуда произошли. Многие художники ищут ответы именно на Алтае. Получается, «Алтай. ДНК» — это выставка художников, которые были объединены одной целью в поисках истины.

— Получилось ли создать общую картину Алтая с помощью уникального взгляда каждого из пяти художников?

— Язык у всех разный, но суть примерно одинаковая. На мой взгляд, выставка получилась разнообразной, но не пестрой. В ней есть цельность, и это заслуга работы куратора. Думаю, каждому зрителю будет ближе тот или иной художник, и через разнообразие он сможет найти ответ.

«Алтай. ДНК» — это выставка художников, которые были объединены одной целью в поисках истины»

«Алтай. ДНК» — это выставка художников, которые были объединены одной целью в поисках истины»

— Какова роль современного искусства в исследовании и популяризации истории и культуры тюркских народов?

— Современное искусство — это новый язык, который находит отклик у молодого поколения и у прогрессивных искусствоведов. Дело в том, что технологии и изобразительные средства сейчас сильно развиваются. Даже за последние два года появилось много различных инструментов и возможностей для художника создавать совершенно новые произведения с новыми средствами, которые были недоступны даже пять лет назад. Формируется новый язык творчества.

— Как эта выставка может укрепить культурные связи между регионами и народами?

— Когда я создавал работы для выставки, обращался к разным материалам, в том числе к текстилю, который занимает особое место в культуре тюркских народов. Случайно меня к этому подвели артефакты, найденные в археологических экспедициях в Пазырыке, — войлочные изделия, напоминающие детские игрушки в виде пеликанов, и ковры возрастом 5 тысяч лет. Тюркские юрты делались из войлока, и есть версия, что ковры — это верхняя часть юрты, а пеликаны располагались на верхнем «перекрестке», держащем конструкцию. Среди находок был иранский ковер, который вдохновил меня на создание работы «Катунь» в интерпретации иранской миниатюры.

На выставке я познакомился с гостями из Ирана, и, что удивительно, они сразу обратили внимание на эту работу и поняли, о чем идет речь. Для меня как для художника было огромной честью и счастьем, что представитель иранского народа понял смысл и разделил со мной это понимание. Мы нашли общие темы и разговорились о переселении народов. Так и работает взаимодействие культур.

Комментарии 10

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.