«Для татар столицы, находящихся в отрыве от исторических центров, сопричастность ко всему татарскому ощущается острее. Желание изучать язык всегда было большим, при этом практически отсутствовала возможность, тем более в 1990-х, когда это было возможно только в медресе», — говорит зампредседателя ДУМ РФ по культуре Ренат Абянов, автор новой книги «Москва: город вязевый», посвященной татарам российской столицы. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказывает, когда татары появились в Москве, как вероисповедание стало стоить им дворянского статуса и почему народу надо внимательнее выбирать героев своей нации.

Ренат Абянов (на фото с Маратом Сафаровым): «История складывалась так, что с момента основания до момента возвышения, возвращения столичного статуса Москва неразрывно была связана с Востоком»

Ренат Абянов (на фото с Маратом Сафаровым): «История складывалась так, что с момента основания до момента возвышения, возвращения столичного статуса Москва неразрывно была связана с Востоком»

«Культура, мировоззрение татар исконно, уже с раннего Средневековья, базировались на канонах ислама»

— Ренат, завтра в столице состоится презентация вашей с Маратом Сафаровым новой книги «Москва: город вязевый», посвященной истории московских татар. Вы с Маратом сами являетесь коренными жителями столицы, однако до этого писали книги о касимовских, темниковских, костромских татарах. И вот добрались до московских. Как вы к этому пришли?

— Во всех этих книгах столица присутствовала — будь то в судьбах касимовских купцов, темниковских и костромских мурз, будь то в жизни Московии с ее бывшими феодальными поместьями Торбеево, Черкизово, Тургенево, Кончаково…. Поэтому, наверное, будет правильнее сказать, что мы готовились к тому, чтобы подступиться к Москве. Во-первых, это столица, во-вторых, это родина большинства из тех, кто работал над книгой, и людей, которые стали, по сути, ее героями. Поэтому наша книга — это признание в любви, потому что для нас именно Москва является самым близким, самым родным и, как пел Муслим Магомаев, самым лучшим городом на Земле. Это признание во всем светлом городу, который также можно назвать татарским. Кто-то скажет, что у нас есть некие претензии на Москву. Но история складывалась так, что с момента основания до момента возвышения, возвращения столичного статуса Москва неразрывно была связана с Востоком.

— Когда вы стали развивать этнографическое направление?

— Оно зародилось на основе проекта «Мечети России», начавшегося с благословения муфтия шейха Равиля Гайнутдина, примерно лет 20 назад. Однажды в селе Мазарбашы (Алашайка) в Марий Эл мы снимали историческую мечеть, а очень многие местные жители рассказывали нам свои истории. Я понимал, что не можем их все зафиксировать, так как уже пора ехать дальше, в Сернур, Можгу… При этом осознавал, что уже через год можем этих людей не застать по разным причинам.

Абянов Ренат Ваисович родился 23 декабря 1983 года.

Является выпускником Московского исламского университета, Московского педагогического государственного университета по специальности «история».

Август 2009 года — обучение на курсах повышения квалификации имамов в университете «Мустафа» в городе Кум.

2009–2010 — в Московском институте открытого образования обучение на курсах повышения квалификации по теме «Научно-методические основы преподавания курса «История религий».

2010–2011 — обучение в Катарском университете на факультете арабской литературы и филологии.

2003–2010 — работа имамом в Электростали.

2005–2011 — сотрудник департамента международных дел СМР.

2011–2013 — директор департамента международных дел.

С 2011-го по настоящее время — заместитель председателя оргкомитета московского международного конкурса чтецов Корана.

2012–2015 — магистрант РАНХиГС при президенте РФ, направление «безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений».

С 2013 года — заместитель руководителя аппарата СМР по взаимодействию с национальными автономиями и религиозными организациями.

С 2020 года — руководитель департамента культуры духовного управления мусульман РФ.

С 2025 года — заместитель председателя ДУМ РФ по культуре.

Поэтому родилась идея попробовать реализовать проект, в котором мы могли бы более глубинно изучать историю конкретного края. Так появились первая книга «Тени Касимовского ханства» и фильм «Закат под липами», в котором показывали современную жизнь касимовских татар. Затем мы обратили взоры в сторону Темникова. Там не сохранились средневековые сооружения, но у людей сохранилось нечто более важное — историческая память. Люди апеллировали к истории, знали, от чьих исторических личностей происходят их фамилии. Через год вышла книга «Темников. Крепость империй».

«К большому сожалению, татары очень плохо знают свою историю. Много лет назад мне попалось исследование среди студентов столичных вузов. Оказалось, что татары на втором месте с конца по знанию своей истории. Для второго по численности народа это трагедия»

«К большому сожалению, татары очень плохо знают свою историю. Много лет назад мне попалось исследование среди студентов столичных вузов. Оказалось, что татары на втором месте с конца по знанию своей истории. Для второго по численности народа это трагедия»

О Москве писали многие. Есть прекрасные работы Дамира Хайретдинова и Фарида Асадуллина, но особенностью нашего труда является то, что в нем есть нарратив, который мы черпали непосредственно у героев этой книги. Исторические сюжеты — это фон, каркас для историй героев. Это истории совершенно разных людей, а также их предков, которые были людьми разных профессий — от дворников до конструкторов. Объединяющая платформа — все эти люди родились, жили, созидали в Москве. Самое главное, они смогли сохранить свое самосознание.

Наверное, это актуально не только для татар. Потерять свою самость в городе очень легко. Кто-то целенаправленно пытается раствориться в этом потоке. А иногда стечение обстоятельств не позволяет человеку сохранять свою самобытность. Работа, суета не всегда дают людям возможность больше времени уделить изучению истории, родного языка, посещению мероприятий. Городские законы диктуют свои правила. Поэтому людям тут труднее, в отличие от моноэтничной среды.

С другой стороны, как показывают практика, личный жизненный опыт, интервью наших героев, фразу «большое видится на расстоянии» в полной мере можно применить и к татарам Москвы. Для татар столицы, находящихся в отрыве от исторических центров, сопричастность ко всему татарскому ощущается острее. Желание изучать язык всегда было большим, при этом практически отсутствовала возможность, тем более в 1990-е, когда это было возможно только в медресе. Но я помню, что существовали пространства татарского языка, которые были незыблемы. Например, люди на меджлисах, в гостях, когда встречались с близкими, говорили преимущественно на татарском языке. Мечеть, когда еще не было такой пестрой палитры верующих людей, представляющих разные народы, тоже оставалась пространством татарского языка. Более того, татарский язык для московских татар был сакральным.

«Нам бы хотелось, чтобы читатели познакомились с героями книги, каждый из которых в процессе своей жизни осознавал свою татарскость, причастность к этой культуре, будучи москвичом. Надеюсь, это будет поводом для кого-то изучить историю или, может, пересмотреть свои стереотипные взгляды»

«Нам бы хотелось, чтобы читатели познакомились с героями книги, каждый из которых в процессе своей жизни осознавал свою татарскость, причастность к этой культуре, будучи москвичом. Надеюсь, это будет поводом для кого-то изучить историю или, может, пересмотреть свои стереотипные взгляды»

— А сейчас уже нет?

— Скорее нет, кстати. Могу сказать по себе, своим близким и друзьям среди московских татар: они могут плохо знать татарский язык, но при этом молитвы-посвящения читают именно на родном языке. Так мы были воспитаны, потому что татарский остается языком общения с Богом. Сейчас ситуация поменялась.

К большому сожалению, татары очень плохо знают свою историю. Много лет назад мне попалось исследование среди студентов столичных вузов. Оказалось, что татары на втором месте с конца по знанию своей истории. Для второго по численности народа это трагедия.

Я в очередной раз подчеркиваю, что культура, мировоззрение татар исконно, уже с раннего Средневековья, базировались на канонах ислама. И жизнь людей, например в городских слободах, также формировалась и концентрировалась вокруг ислама. В чем это проявлялось? Во всех слободах, которые основывались в российских городах, в первую очередь строили школу и мечеть, которые посещали дети.

Поэтому нам бы хотелось, чтобы читатели познакомились с героями книги, каждый из которых в процессе своей жизни осознавал свою татарскость, причастность к этой культуре, будучи москвичом. Надеюсь, это будет поводом для кого-то изучить историю или, может, пересмотреть свои стереотипные взгляды.

«Глубинный дух нашей страны отражается непосредственно в «генах» этого города. Карамзин говорил, что Москва обязана своим становлением ханам. Не Тверь, не Рязань, не Владимир, а именно Москва возвысилась опять-таки на взаимоотношениях с Ордой»

«Глубинный дух нашей страны отражается непосредственно в «генах» этого города. Карамзин говорил, что Москва обязана своим становлением ханам. Не Тверь, не Рязань, не Владимир, а именно Москва возвысилась опять-таки на взаимоотношениях с Ордой»

«Ничуть не умаляя статус Москвы как православной столицы, хотел бы подчеркнуть, что город также является одним из центров российского ислама»

— На что вы опирались при написании книги? Только рассказы или также исторические документы?

— В основе нашей книги лежит самая древняя сохранившаяся берестяная грамота конца XIV – начала XV века, где сохранилась опись москвича, жившего в подоле Кремля. Она принадлежала Турабию, феодалу, у которого были земли как в Москве, так и Суздале. Опись его двора и имущества дошла до наших дней. Это дополнительное подтверждение, что уже с конца XIV века татары, мусульмане проживали в Кремле, будучи грозной, военной силой. С этой грамоты начинается наша книга.

Книга иллюстрирована картинами Мурата Анаева и Сании Саженской, которые попытались в живописи изобразить отдельные исторические сюжеты. Также в книге множество современных фотографий Рамазана Абдуллина и Ильдара Ямбикова, а также семейные снимки с артефактами, хранящиеся в архивах наших героев. Например, у хирурга Алимжана Давыдова запечатлели монисто, которое передавалось молодым невесткам из поколения в поколения.

Мы фиксировали в книге уходящие истории. Например, Гульнара Теркулова — одна из последних коренных жительниц татарской слободы Замоскворечья. Ее квартира хранит быт московских татар. Не все наши герои известны широкому кругу читателей, но от этого их истории не являются менее интересными.

— Почему для названия книги выбрали строчку из стихотворения Сергея Есенина? Какой смысл вы вкладывали в слово «вязевый»?

— Удачное название — это уже половина успеха книги. Поэтому мы всегда ответственно подходим к названиям своих трудов, так как в них должна быть интрига. Сергей Есенин родился в селе Константиново Рязанской области, проживал в Москве. Из двух городов — Москва и Петербург — отдавал предпочтение Москве. Поэт любил городскую жизнь, плюс ко всему прочему, будучи безмерно талантливым, он в своих поэмах, стихах не раз прибегал к теме Востока. С одной стороны, это был романтизм Персии, с другой — российский Восток, отобразившийся в ряде его стихов, в частности в поэме «Пугачев». Также он воспринимал Москву как город, одно из начал которого, безусловно, восточное.

Еще раз подчеркиваю, глубинный дух нашей страны отражается непосредственно в «генах» этого города. Карамзин говорил, что Москва обязана своим становлением ханам. Не Тверь, не Рязань, не Владимир, а именно Москва возвысилась опять-таки на взаимоотношениях с Ордой.

История показала, что Санкт-Петербург не смог удержать столичный статус, и он вновь вернулся в Москву. Наверное, это естественный ход событий. Ни один другой город России, кроме Москвы, не может быть столицей, потому что в ней сконцентрирован евразийский дух нашей страны.

Примечательно, что на обложке книги слово «Москва» написано на старо-татарском «Мәскәү», ведь именно татары подчинили этот глобальный топоним ритму своего родного языка, что говорит о многовековых связях.

— Кажется, в евразийском духе уже никто не сомневается.

— Нет, есть те, кто сомневается. Бóльшая часть нашей страны лежит за Уральскими горами. Границы России примыкают к восточным странам. Со многими у нас имеется общая историческая судьба.

Поэтому в спорах, о чем же Есенин говорил, о вязах или арабской вязи, мы склоняемся к тому, что речь об арабской вязи. «Дремотная Азия опочила на куполах», — это тоже отображает исторический дух и историческую роль Москвы в качестве города, объединяющего эти два начала.

С другой стороны, приводя строчку Есенина, мы говорим о том, что и мусульманский Восток не чужд России. Это не какой-то инородный объект, с которым надо смиряться. Это, по сути, дух нашей страны. Страна училась жить в союзе, братстве народов. Не стоит какие-то вещи идеализировать или умалчивать. Были разные периоды, но фактом остается то, что мы выработали модель, при которой можем жить в дружбе и взаимоуважении.

Опять-таки упоминание строки Есенина показывает, что российский ислам, в частности татары, неразрывно связаны с судьбой нашей страны и не раз это доказывали своими жизнями. Я, ничуть не умаляя статус Москвы как православной столицы, хотел бы подчеркнуть, что город также является одним из центров российского ислама.

«Престиж языка формируется в уме, в частности в контенте, который на нем создается»

«Престиж языка формируется в уме, в частности в контенте, который на нем создается»

«При Романовых шла переориентация на Запад и резкое изменение по отношению к мусульманским подданным»

— Основываясь на фактах, скажите, когда все-таки татары появились в Москве. Почему они тут поселились?

— Древность всегда окружена гипотезами. Фарид Асадуллин в своих трудах приводит доводы, что непосредственно Степан Кучка имел булгарские, по сути, тюркские корни. Поэтому, отталкиваясь от его гипотезы, можно сказать, что еще во времена Юрия Долгорукого в Москве проживало тюркское население.

Конечно, долгое время Москва находилась на периферии политических процессов, которые происходили между княжествами. Но при этом она оставалась не робким наблюдателем. Восточные клады археологи находили не только на Оке, но и на реке Наре в Подмосковье, в Волоколамске. То есть мы видим, что Москва была вовлечена в глобальную экономику. Основными торговыми путями были речные, а москвичи были знакомы с Востоком. Как показывает история, часть восточного населения могла поселиться в границах Москвы или около города. Апогеем присутствия мусульман можно назвать XIV, XV и XVI века.

— Именно мусульман?

— Люди до начала ХХ века преимущественно себя определяли по конфессиональному признаку. Поэтому очень трудно было бы сказать, кто этот конкретный человек. Эти мусульмане могли быть тюрками или представителями кавказских народов.

— Чем они занимались в те времена?

— Они были военными феодалами, приходившими на службу. Когда в Орде наступила «Великая Замятня», а людям хотелось стабильности, то многие переходили на службу, за это получали земли. Самое важное, в то время не было системных посягательств на их вероисповедание, они оставались мусульманами. Например, упоминается, что в границах современного города Истры был город Сурожик и там находилась мечеть, о которой вспоминал посол Новосильцев в беседе с султаном Селимом II.

— Они проживали в Москве?

— Да, они проживали в Москве либо близ столицы, опять-таки если мы говорим о XV–XVI веках, то эти границы совершенно иные по сравнению с современной Москвой. Например, есть недалеко от Подольска поселение Ордынцы. Туда, по преданиям, приезжали восточные посольства, переодевались в торжественные одеяния, отдыхали с дороги, а потом, когда получали разрешение на аудиенцию, отправлялись в сторону Кремля. То есть был целый церемониал.

— Почему часть ордынской знати ассимилировалась и утратила свою идентичность?

— По разным причинам. Для кого-то это был личный выбор, кто-то из-за конъюнктурных соображений, кого-то вынуждали это делать. У каждого был свой путь. Но итог был всегда один — это уже была не тюркско-татарская элита. Они некоторое время сохраняли свое самосознание, что нашло отражение в фамильных гербах этих родов, где оставались символы их причастности к Востоку (сабли, полумесяц, стрелы), тем не менее они уже были частью культуры.

Татары же, в свою очередь, становились бакшеями, переводчиками, дипломатами. Они были звеном между Москвой и восточными соседями, как, например, династия Тенишевых. Потом, когда был сформирован посольский приказ, стали появляться дипломаты — выходцы из русских семей, острая потребность в переводах писем и участии в посольствах тоже заметно снизилась. Тогда татары занимают новую нишу — они становятся купцами.

— Когда это произошло?

— Расцвет купечества пришелся на XVIII – начало XX век. Мы помним знаменитые столичные, купеческие фамилии. Например, можем вспомнить Ерзиных.

— Они построили Соборную мечеть.

— Да. Или, например, Бурнашевы, Кашаевы — все они выходцы из касимовских татар.

— Значит, при Романовых статус татар стал меняться.

— При Романовых шла переориентация на Запад и резкое изменение по отношению к мусульманским подданным. Хотя при этом Земский собор показал, что в подтверждении легитимности Романовых как правящей семьи также участвовали представители тюркской знати, которые арабицей ставили свои подписи.

У нас, татар, есть комплекс: мы как будто все время хотим доказать, что тоже любим Россию. Мне кажется, мы должны это пережить, это уже должно восприниматься как априори, нам нечего доказывать. Мы живем в этой стране, мы родились здесь, мы прославляем и бьемся за нашу Родину. Александр Пушкин писал о «любви к отеческим гробам». Посмотрите на кладбища Москвы и Московской области, там есть как православные, так и мусульманские, иудейские захоронения. Люди лежат в одной земле, объединенные общей историей.

Поэтому, мне кажется, татары давно должны переступить внутренний комплекс второсортности. Он в нас живет и пришел через непонимание истории, неуважение к своему родному языку. Нет престижа языка у нас. Чтобы выучить язык или говорить на нем, нужно иметь школу, но это не ключевое. Можно иметь школу, но туда не будут ходить дети. Престиж языка формируется в уме, в частности в контенте, который на нем создается. Эти комплексы, пережитки, стереотипы необходимо исключать из нашей жизни.

«Татары давно должны переступить внутренний комплекс второсортности. Он в нас живет и пришел через непонимание истории, неуважение к своему родному языку

«Татары давно должны переступить внутренний комплекс второсортности. Он в нас живет и пришел через непонимание истории, неуважение к своему родному языку

«Общинная жизнь в советское время не останавливалась»

— Подведем небольшой итог. На рубеже XIX–XX веков как выглядела повседневная жизнь татар Москвы? Чем они занимались? Каким был досуг?

— Надо разделить конец XIX века и начало XX века. В начале XX века усиливалась индустриализация. Примером тому может послужить история московских татар, когда одного мусульманского прихода стало мало. Поэтому формировался второй на проспекте Мира, который стали посещать выходцы из Нижегородской, Пензенской областей.

— То есть в те времена в Москву приезжало много татар.

— Да, это была новая волна, которые приезжали в столицу для работы на заводах и фабриках.

— Дворниками?

— Дворниками, носильщиками, ямщиками. А приход в Замоскворечье формировался в основном из касимовских татар, которые были купцами.

— Почему приход формировался именно на проспекте Мира?

— Во-первых, здесь исторически проживали татары. «Мещанка» в начале XX века сильно отличалась от нынешней, там в основном были дома барачного типа, где проживали люди, работавшие на заводах и фабриках. Поэтому купец Хабибулла Акбулатов вскладчину купил землю в Выползовом переулке, где позднее Салих Ерзин построил мечеть. Они отталкивались от того, что в этом районе сконцентрировано татарское население и есть потребность в мечети.

Потребность в мечети сохранилась и позже, когда утвердилась советская власть, когда началась борьба с религией. Первые большевики из национальной среды были обмануты, они же не собирались, условно говоря, воевать с Богом. Их привлекали другие идеалы — свобода, равенство, братство — то, чего так не хватало многие века…

Потом уже, в конце 1920-х – в 1930-е, когда пошел процесс закручивания гаек, люди увидели, что все довольно трагично. Стали закрывать мечети, репрессировать имамов, в том числе московских. Историческая мечеть в Москве была закрыта, а в Выползовом переулке осталась.

— Она была открыта и в советское время?

— Да. Даже в советское время в мечеть на праздник приходило очень много людей, ими заполнялись улица Дурова, Выползов переулок. От родных и близких слышал много историй о том, как даже люди, работавшие на партийных должностях, шли в мечеть окольными путями, боясь слежки, кто-то старался изменить свою внешность, чтобы не быть узнанным. Так что общинная жизнь в советское время не останавливалась. В победный 1945 год в мечети проводили праздничные молитвы.

Поэтому мечеть в Москве (как и в других городах) играла особую роль. Это была не просто мечеть, а татарский Ноев ковчег. Моя бабушка говорила мне в 1990-х годах, что, если вдруг начнется Судный день, надо обязательно бежать в мечеть на проспект Мира, потому что тот, кто будет там, переживет день без страха. Мечеть воспринималась зоной спасения.

Равиль Гайнутдин один из первых в России открыл медресе при мечети на свой страх и риск. И для многих из нас в 1990-х годах этот было место, где мы могли не забыть, кто мы. Тут мы узнавали основы веры, учились азам татарского языка, отдельным сурам Священного Корана. Многие из тех, с кем я учился, конечно, не стали имамами, не связали свою жизнь с религиозной деятельностью, служением. Кто-то стал краснодеревщиком, кто-то — педагогом в вузе, кто-то — врачом, кто-то — военным психологом. Но у всех есть одна основа — мы учились в медресе. Мы подружились, и для многих духовность — это не что-то абстрактное, кто-то читает намазы, проводит меджлисы, посещает праздничные молитвы. Поэтому медресе и мечеть сыграли знаковую роль. Может быть, поэтому один из элементов мечети мне напоминает корму спасительного корабля.

— Все-таки в советское время были ли татары Москвы единой общиной?

— Безусловно.

— Почему был стереотип, что все татары работают дворниками?

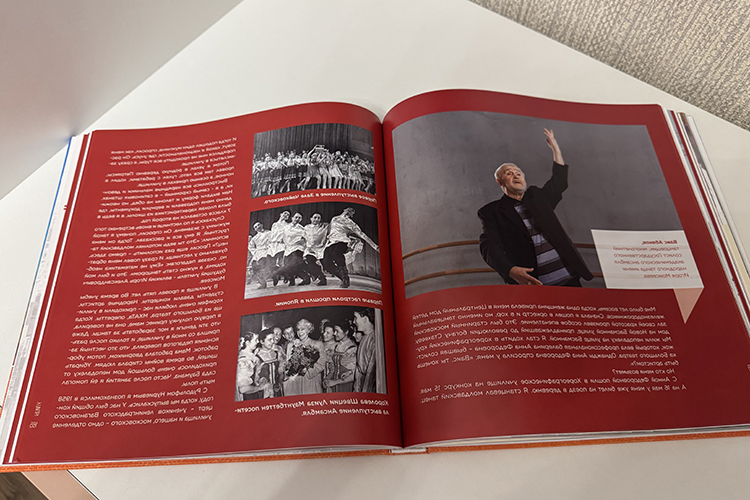

— Но мы не можем сказать, что все татары работали дворниками. В книге мы упоминаем, что в тот же период татары были директорами магазинов, проявляли себя в спорте, как, например, Шазам Сафин. Но из-за частотности дворников татар или носильщиков считалось, что все этим заняты.

Кстати, моя бабушка работала дворником. После войны в 24 года она осталась одна с тремя детьми, так как дедушка погиб на фронте. В-третьих, момент знания языка. Многие люди плохо владели русским языком, что мешало им устроиться на работу, где необходимо активно общаться с людьми.

— То есть это была новая волна татар, которые приехали в Москву. Не купцы же пошли дворы мести.

— Сын Салиха Ерзина Садык работал сторожем в театре имени Вахтангова, а граф Шереметьев умер в нищете, хотя был потомком знатного рода. Поменялись реалии, поменялась эпоха, и люди приспосабливались к ней.

Папа рассказывал, что учился в училище Большого театра, а потом приходил и помогал маме мыть подъезды. Начинали с верхнего этажа, через каждый пролет меняли воду. Звонили соседям, те их запускали. Все друг друга знали. Дворники в этих же домах и жили. Когда все узнали, что папа учится в училище Большого театра, ему говорили: «Ваис, комфортно мыть полы или нет?» И у папы для этого была любимая фраза: «Так я же не ворую».

У татар было стремление дать своим детям хорошее образование, чтобы они могли преуспеть в выбранных ими профессиях, хотя традиция работать дворниками сохранялась вплоть до 1990-х годов. Часть татар именно через эту профессию заходили в город. Поэтому стереотип о дворниках не беспочвенный, как и о носильщиках. Но это не отображает общую картину.

«История показывает, что татары многое делали вопреки. Может быть, это наше национальное кредо. Я уверен, что найдутся правильные слова, правильные люди, правильные решения, при которых и история, и язык переживут свой ренессанс. Я в это верю»

«История показывает, что татары многое делали вопреки. Может быть, это наше национальное кредо. Я уверен, что найдутся правильные слова, правильные люди, правильные решения, при которых и история, и язык переживут свой ренессанс. Я в это верю»

«Человек должен гордиться тем, что у него татарские корни»

— Что касается современной ситуации, то не кажется ли вам, что темп города-миллионника ускоряет ассимиляцию татар, их растворение в этносе, который преобладает? Например, итоги всероссийской переписи населения показали, что число татар с 2010 года сократилось на 60 тысяч. Конечно, можно говорить о недостатках проведения переписи, с другой стороны, была возможность у всех на госуслугах заполнить анкету и указать свою национальность, а не ждать переписчиков дома.

— Безусловно, не стоит исключать какой-то процент людей, которые не приняли участие в переписи. Но глупо исключать ассимиляционные процессы. Они неизбежны, вопрос в том, каков это процент. Конечно, в крупных городах, в том числе в Москве, ассимиляционные процессы идут семимильными шагами. Это, конечно, очень сильно беспокоит. Более того, ассимиляционные процессы также проявляются в моноэтничных семьях, где отец и мать — представители одного народа или родственных, но при этом дети себя не ассоциируют с этим народом, поскольку им неизвестны язык, культура. Они не чувствуют своей сопричастности к этой истории. Это еще одна большая проблема, которая, может быть, не так очевидна, но она есть. Она проявляется не только у татар, а свойственна и другим народам.

Одну из причин этих процессов я все-таки вижу в том, что раньше религиозные барьеры были определяющими. Теперь этого нет. Еще один момент. В смешанных семьях часто говорят, что ребенок вырастет и сам решит, кто он. Что может решить ребенок, родившийся в Москве, у которого во дворе или классе 80–90 процентов — люди других национальностей?

Тут еще и демографическая проблема…

— То есть для брака нужно выбирать только из своего народа?

— Это частное решение человека. В смешанных браках выбор усложняется. Также нарушается языковая среда. Если со своим избранником или избранницей не говоришь на одном языке, то будешь говорить на том языке, который доступен большинству участников этого процесса. Естественно, в данном случае это русский язык.

— Но есть же билингвальные семьи.

— К сожалению, нет такой системы, при которой массово формируются билингвы. Например, финские татары знают два-четыре языка, но при этом пользуются татарским при общении с соплеменниками. У нас такая система не сохранилась. Наверное, нам надо менять систему изучения языка. Язык — это живой организм. Например, недавно на «Алтын минбаре» мы представили документальный фильм, посвященный мордве-каратаям. Это уникальный народ, который со времен Средневековья говорит на западном диалекте мишарского языка, приближенном к языку татар Мордовии. То есть в какой-то исторический период этот язык для них стал языком каждодневного, внутрисемейного общения.

Когда-то и в России было очень много билингвов. Например, в часто упоминаемом «Хождении за три моря» Афанасий Никитин говорит и на русском, и тюркском языке. Это подтверждает факт владения купеческим сословием как минимум двумя языками. Наверное, это был для них необходимый минимум, потому что взаимодействовали с Востоком.

На русский язык влияние Востока было ощутимо — заимствованы десятки слов. Поэтому билингвов в те времена было немало. Сейчас этого нет. Вообще, чтобы билингвы появлялись, необходима среда, где можно говорить на языке.

«У каждого свои ориентиры. Но хотелось бы пожелать, чтобы человек вовремя пришел к этому осознанию. Ведь многие люди приходят к этому, когда уже прожита жизнь, когда многое не исправить»

«У каждого свои ориентиры. Но хотелось бы пожелать, чтобы человек вовремя пришел к этому осознанию. Ведь многие люди приходят к этому, когда уже прожита жизнь, когда многое не исправить»

— Есть ли будущее у московских татар и татарского языка?

— Я порой пишу стихи.

— Знаю, у вас даже есть строки: «Вот так под гранитом непонятных книг свой век доживает татарский язык».

— Не эти строки имею в виду. В одном моем стихотворении есть такой отрывок:

Но я вас люблю,

Потому что вы кровь в моих венах, вы в дедах,

В их общих и частных победах.

Люблю народ, потому что

Любому другому народу

И трети таких испытаний не выдержать сроду.

История показывает, что татары многое делали вопреки. Может быть, это наше национальное кредо. Я уверен, что найдутся правильные слова, правильные люди, правильные решения, при которых и история, и язык переживут свой ренессанс. Я в это верю. Я и мои коллеги прикладываем к этому усилия. По крайней мере, тенденция к тому, что не все так плачевно, имеет место. Я смотрю на это с оптимизмом.

— Мы с вами однажды обсуждали тему о том, что у молодежи нет особого желания посещать татарские мероприятия. Чем можно привлечь? Сабантуем, концертом Элвина Грея? Чем еще?

— Для кого-то Элвин Грей является поводом погрузиться в национальную культуру, а для кого-то мечеть является тем пространством, где они соприкасаются с национальным. У каждого свои ориентиры. Но хотелось бы пожелать, чтобы человек вовремя пришел к этому осознанию. Ведь многие люди приходят к этому, когда уже прожита жизнь, когда многое не исправить.

Поэтому считаю, что важно всем небезразличным людям быть консолидированными. Например, мы тесно работаем с полпредством Татарстана, недавно провели неделю татарстанского кино в мечети. Я считаю, что это был очень удачный эксперимент, потому что пришло много татарской молодежи, которой я не вижу на наших мероприятиях. Многие пришли в первый раз в мечеть. Были ребята, которые приехали из Казани в Москву и только здесь оказались в мечети.

Еще один важный момент. Надо правильно определять своих героев. Уже привыкли рассуждать, у кого из известных людей есть татарские корни. Для чего мы это делаем? Я не понимаю. Это не мы должны гордиться, что у этого человека татарские корни, а этот человек должен гордиться тем, что у него татарские корни. И он должен конкретно объяснить, почему он этим гордится. Не на уровне гастрономических предпочтений, того, что татарская кухня очень вкусная. Я бы все-таки брал какие-то глубинные вещи. И только человек, который может внятно донести свою позицию, может стать героем нации. Таких героев у нас мало.

«Если я вам назову Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина, вы скажете, что я предвзят. Но это моя позиция. Возведение Соборной мечети в Москве уже вписало его имя в историю»

«Если я вам назову Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина, вы скажете, что я предвзят. Но это моя позиция. Возведение Соборной мечети в Москве уже вписало его имя в историю»

— И кто эти герои?

— Если я вам назову муфтия шейха Равиля Гайнутдина, вы скажете, что я предвзят. Но это моя позиция. Возведение Соборной мечети в Москве уже вписало его имя в историю. Я могу вам назвать имена хана Джафара (Алмуша) — за исторический выбор, Ризаэтдина Фахретдина — за его служение… В этот список можно включить смело Рустама Минниханова-за его роль в консолидации нации, Ильгиза Зайниева — за творчество, Салавата — за харизму и то. что татарская песня звучит брутально, Али Брундукова — за продолжение славных традиций Ерзиных, Акбулатовых, Шакуловых… Я могу назвать в перечне героев своего папу — Ваиса Абянова, имена сотен имамов, деятелей культуры и науки, известных и неизвестных…. Они тихие герои! В моем идеальном мире каждый человек, смотрящий на себя в зеркало и понимающий, что он небезучастен, уже герой …

— Часто говорят, что традиционные ценности, идентичность лучше сохраняются именно в малых городах, селах и деревнях, а не в космополитичной Москве. Также часто отмечают, что татарская культура по большей части именно сельская. Согласны?

— Конечно, в моноэтничной среде культура сохраняется лучше. Но там существует проблема консервации. Консервация — это всегда плохо, потому что если вдруг произойдут какие-то изменения или человек из этой среды окажется в мегаполисе, то невольно начнет сравнивать. Я знаю много примеров людей, которые приезжали в Москву и терялись, потому что есть очень много соблазнов. Поэтому, конечно, с точки зрения сохранения культуры малые города, поселки, села выполняют свою роль. И там, конечно, культура в более первозданном, нетронутом виде сохраняется.

Но я расскажу о другом. Инфраструктуру, наследие необходимо возрождать и сохранять в городах. Тем самым вырабатывается конкурентоспособность. Например, в свое время в Санкт-Петербурге самым топовым рестораном был «Донон, Бетан и татары», партнерами которого были касимовские татары, позже выкупившие его. Если у нас будет такое пространство или такая инфраструктура, где мы, сравнивая с другими, сможем сказать: «У нас круче или, скажем, привлекательнее», — тогда мы станем конкурентоспособным этносом.

«Татары достаточно талантливы, чтобы адаптироваться к современным реалиям и преуспеть»

«Татары достаточно талантливы, чтобы адаптироваться к современным реалиям и преуспеть»

При всей моей любви к сельской жизни и сельской культуре я все-таки считаю, что мы должны переформатироваться. Наши эстрада, театры, писатели, поэты должны делать акцент на города. Даже в Казани уже появилось несколько поколений, которые напрямую не связывают себя с конкретно взятым селом. Артисты, актеры могут сколько угодно ностальгировать по селу, но, если они хотят не потерять современного слушателя и достучаться до сердец молодого поколения, должны свои репертуар, отношение к музыке, аранжировке, текстам ориентировать уже как минимум и на эту группу людей.

Поэтому я считаю, что все-таки пришло такое время, когда мы должны заявлять о татарах как о народе, которому города не чужды. Мы должны вырабатывать совместно с религиозными и общественными организациями программу по развитию именно городской культуры и инфраструктуры. Казань во многом этому пример. Москва, может быть, не так очевидно, но я бы не сказал, что отстает от этого. Замоскворечье — потенциальное пространство, где можно формировать инфраструктуру, где туристам и москвичам было бы интересно проводить время. Татары достаточно талантливы, чтобы адаптироваться к современным реалиям и преуспеть.

— Еще один вопрос. За кого, например, в футболе болеют московские татары?

— Однозначно за московские клубы. Я потомственный болельщик московского «Динамо», много моих друзей болеют за ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо», в особенности за «Спартак». Всегда возникает дилемма во время матчей «Динамо» – «Рубин»… Отвечу так: я радуюсь победе динамовцев и не переживаю, когда выигрывает казанский «Рубин». Если будет «золотой» матч? Пусть победит сильнейший.

Комментарии 153

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.