В 2015 году «вышка» потеряла лидерские позиции в структуре послешкольного образования, уступив стремительно растущему СПО. При этом популярность рабочих профессий продолжает неуклонно падать. Этот парадокс можно объяснить желанием вчерашних школьников обойти сдачу ЕГЭ при дальнейшем поступлении в вузы. Но главный вопрос здесь: а нужно ли рынку труда большое количество квалифицированных рабочих? Мировой опыт показывает, что именно передовые университеты становятся драйверами технологического развития, говорит завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин. А значит, для развития страны необходимо много хорошо образованных специалистов. Подробнее — в блоге, написанном для «БИЗНЕС Online».

Алексей Лопатин: «Как можно сравнить плановую экономику, в которой все цифры были встроены в единую вертикаль Госплана, с ситуацией перманентных реформ, которая наблюдается с середины нулевых и до этого дня?!»

Алексей Лопатин: «Как можно сравнить плановую экономику, в которой все цифры были встроены в единую вертикаль Госплана, с ситуацией перманентных реформ, которая наблюдается с середины нулевых и до этого дня?!»

«Аргумент» родом из СССР

В последние несколько лет очень часто звучит тезис о том, что нам не нужно такое количество людей с высшим образованием. Мол, лучше бы перекомпилировать и перенастроить отечественную образовательную систему таким образом, чтобы на рынке труда основную долю составляли люди с рабочими профессиями и средним профессиональным образованием. И лишь 25–30% с высшим. В качестве такого «железного» аргумента приводится пример из СССР. Дескать, вот тогда все было правильно и верно.

Соглашусь с тем, что во времена Советского Союза к образованию относились бережно и с большим уважением. Но думаю, что в качестве основного аргумента в пользу попытки скопировать какие-либо элементы из прошлого такая аргументация абсолютно не годится. Очень часто слышу о попытках провести сравнение сегодняшнего образования и образования в СССР. Более того, все чаще эти попытки сравнения носят, по моему мнению, явно популистский характер, направленный на критику нынешней системы с явным комплементарным уклоном в сторону «давно ушедших дней и преданий старины глубокой».

Думаю, такие сравнения в корне неверны, т. к. абсолютно некорректны. У нас сейчас нет ни общей базы для сравнительного анализа, ни корректного инструментария для этого. Ну как можно сравнить плановую экономику, в которой все цифры были встроены в единую вертикаль Госплана, с ситуацией перманентных реформ, которая наблюдается с середины нулевых и до этого дня?! По моему мнению, ответ очевиден: никак. Тем не менее апелляция к «счастливому» прошлому все чаще и чаще звучит в высказываниях людей различного уровня образования и социального статуса. И это выглядит пугающе, т. к. абсолютно не учитывает контекст времени, в котором мы живем, а также уровень и скорость развития технологий. Давайте подробнее разберемся в этом непростом вопросе и заодно попытаемся определить причины роста популярности высшего образования.

«Так называемая массовизация высшего образования — это не исключительно отечественное явление, которое мы начали переживать в начале нулевых годов. Такая ситуация сложилась во всем мире, причем во многих регионах эта тенденция проявилась значительно раньше, чем у нас»

«Так называемая массовизация высшего образования — это не исключительно отечественное явление, которое мы начали переживать в начале нулевых годов. Такая ситуация сложилась во всем мире, причем во многих регионах эта тенденция проявилась значительно раньше, чем у нас»

Массовизация высшего образования — мировой тренд

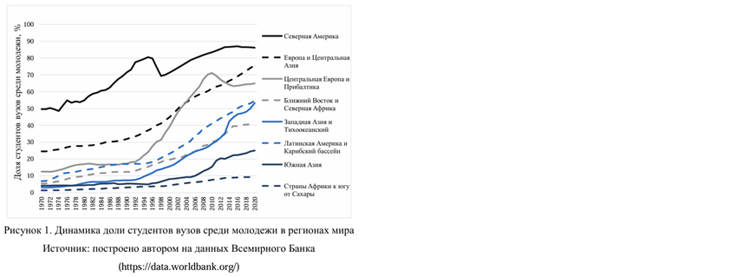

В этой статье я постараюсь на примере статистических данных рассмотреть развитие во времени количественной и качественной картины трансформации интереса к высшему образованию и высказать некоторые предположения о ее причинах. Для начала хочу отметить, что так называемая массовизация высшего образования — это не исключительно отечественное явление, которое мы начали переживать в начале нулевых годов. Такая ситуация сложилась во всем мире, причем во многих регионах эта тенденция проявилась значительно раньше, чем у нас.

Например, мы видим, что в Центральной Европе и Прибалтике, а также в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке восходящий тренд на массовизацию высшего образования начался примерно с 1992–1994 годов. При этом раньше всего он стартовал в Центральной Европе, примерно с 1992-го. Также необходимо обратить внимание на темпы роста популярности высшего образования в европейских странах. Тут можно выделить Северную Америку. Там доля студентов вузов среди молодежи в 1970 году была уже на уровне 50%, тогда как в остальных регионах не превышала 25%. Тем не менее активная популяризация высшего образования в Северной Америке началась на рубеже 1978–1980 годов, т. е. значительно раньше, чем в других странах.

Для более глубокого понимания ситуации с популяризацией высшего образования в нашей стране давайте рассмотрим картину в сравнении с несколькими государствами. Мы видим, что вторичный активный рост начался примерно в 2002 году. Стоит отметить, что СССР в 1970-м очень неплохо смотрелся с точки зрения охвата высшим образованием (примерно 45%) по сравнению с 18–20% в развитых странах Западной Европы. Эту ремарку я хотел бы отнести к тем людям, кто ищет причины успехов СССР в космосе, а также в области военного и мирного атома. При этом первичный рост проникновения высшего образования в молодежную среду был зафиксирован в 1996 году. Этот рост нельзя назвать знаковым, т. к. перед ним было серьезное падение времен распада СССР и начала 90-х.

Итак, что же мы видим? Ответ очевиден. Тренд на массовизацию высшего образования коснулся не только нашей страны. Он носит всеобщий, я бы даже сказал, общемировой характер. При этом наша страна вошла в основную стадию развития такой тенденции не первой. Гораздо раньше на себе это испытали страны Северной Америки, далее Центральной Европы.

«На тех рабочих местах, где нужно было образование в виде рабочих профессий, стало необходимо среднее профессиональное образование. А там, где требовалось СПО, стало необходимо высшее образование. Это неизбежный процесс развития»

«На тех рабочих местах, где нужно было образование в виде рабочих профессий, стало необходимо среднее профессиональное образование. А там, где требовалось СПО, стало необходимо высшее образование. Это неизбежный процесс развития»

«Инфляция знаний»

С чем это может быть связано? Тут я бы хотел высказать предположение, которое во многом подтверждается наблюдениями за зарождением и ростом крупных мировых технологических компаний-гигантов. Образование и технологии — это две неразрывно связанные субстанции. Там, где действительно сильные университеты, всегда будут развиваться передовые технологии. За примером далеко ходить не нужно — Стэнфорд и MIT. Эти университеты-лидеры сформировали вокруг себя целую инновационную экосистему и стали настоящими драйверами технологического развития. Чего только стоит ставшая уже легендарной Силиконовая долина, породившая самые крупные и успешные технологические стартапы в мире.

Появились такие лидеры и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Значит, можно сделать вполне очевидный вывод — для того чтобы успешно развивались технологии, нужно, чтобы в обществе была достигнута критическая масса людей с качественным высшим образованием.

На протяжении всего ХХ столетия и первой четверти ХХI века можно наблюдать стремительное развитие и смену технологических укладов. К чему это привело? Я бы это назвал «инфляцией знаний». На тех рабочих местах, где нужно было образование в виде рабочих профессий, стало необходимо среднее профессиональное образование. А там, где требовалось СПО, стало необходимо высшее образование. Это неизбежный процесс развития.

Дарим новый iPhone, Яндекс Станцию Миди или сертификат на покупки за подписку!

Все просто: перейдите в наш бот, нажмите «Старт» и участвуйте в розыгрыше!

Реклама. ООО «БМ Холдинг» erid: 2SDnjd1edfL Правила. Итоги — 13 октября

Вокруг нас множество наглядных примеров. Например, обратимся к теме металлообработки. В середине ХХ века токарь или фрезеровщик были рабочими профессиями. С развитием машиностроения, усложнением технологий и появлением станков с ЧПУ возросла потребность в специалистах со средним профессиональным образованием. Дальше — больше. Современные пятикоординатные обрабатывающие центры фактически являются мини-заводами. Для работы с ними нужно разбираться во многих областях современной техники. И вот мы уже дошли до специалистов с высшим образованием, причем с хорошим высшим образованием.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других сферах. Возьмем пример из области горячо любимых и мегапопулярных в последнее время информационных технологий. Стремительное развитие технологий ИИ (искусственного интеллекта) в ближайшее время приведет к проблемам с поиском первой работы для молодых и неопытных программистов. Скоро «джунам» просто не останется места в «пищевой цепочке» программистов. Их просто заменит ИИ. И в этом есть проблема — если молодежи будет сложно совершенствоваться, то как же новичкам стать «мидлами» и «сеньорами»? В этом плане возникают сомнения в перспективах IT-направлений обучения в СПО. Скоро для них просто не останется места в профессиональной вертикали IT-отрасли. Хотя и на сегодняшний день значительная часть выпускников колледжей с дипломами профильного СПО идут на соответствующие IT-специальностей вузов, минуя ЕГЭ. Думаю, в этом кроется основной секрет успеха IT-специальностей в колледжах среди выпускников 9-х классов.

И таких примеров много в совершенно различных областях современной техники.

Лавинообразный рост популярности СПО связан с желанием обойти ЕГЭ

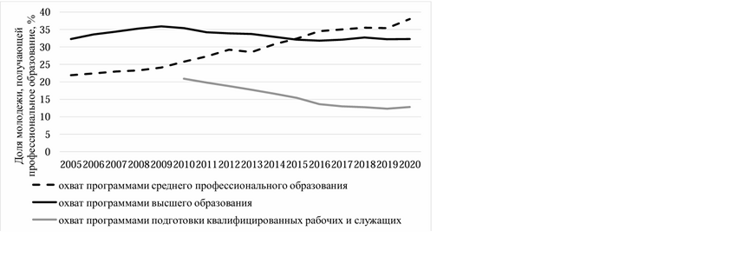

Теперь рассмотрим структуру высшего и профессионального образования в нашей стране. Снова обратимся к статистике. В 2009 году наметился рост числа студентов колледжей при одновременном снижении интереса к высшему образованию. Где-то в 2015-м две кривые пересеклись. Высшее образование потеряло свои лидерские позиции и напрочь уступило стремительно набирающему популярность СПО. Что касается квалифицированных рабочих, их популярность, несмотря ни на какие усилия по популяризации, продолжает неуклонно падать. Это, по моему мнению, наглядно свидетельствует о том, что современные технологии все больше проникают в нашу жизнь и молодежь это ощущает, голосуя ногами в сторону более квалифицированного образования.

Вернемся в 2015 год. Я могу быть необъективным, но рискну предположить, что лавинообразный рост популярности СПО больше связан с некоторым недоверием к школам, а также с желанием обойти сдачу ЕГЭ при поступлении в вузы, нежели с неожиданным и непонятно откуда взявшимся пониманием у молодежи того, что им обязательно нужно получить среднее профессиональное образование. Стоит заметить, что начало этого перелома относится к 2009-му. Этот год в образовании знаменателен тем, что ЕГЭ перестал быть экспериментом, а поступление во все вузы страны стало возможно исключительно по результатам единого госэкзамена.

«Мы живем в очень динамично развивающемся мире, где хорошее образование является залогом конкурентоспособности молодого специалиста»

«Мы живем в очень динамично развивающемся мире, где хорошее образование является залогом конкурентоспособности молодого специалиста»

«Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами»

В завершение статьи хотел бы еще раз отметить, что массовизация высшего образования является общемировой тенденцией, а значит, не может не затронуть нашу страну. При этом считаю, что рост интереса молодежи к более сложному и технологически насыщенному образованию совершенно естественен. Рутинная работа постепенно роботизируется, а значит, требует более высокого уровня образования от тех, кто все это проектирует и реализует. И если мы хотим развиваться в сторону технологического лидерства, то должны не сокращать, а увеличивать количество людей с хорошим и качественным высшим образованием.

Не стоит также забывать, что мы живем в очень динамично развивающемся мире, где хорошее образование является залогом конкурентоспособности молодого специалиста. Я думаю, что после этих слов многие читатели могут посмеяться над моей наивностью, и понимаю причины такого скепсиса. Тем не менее уверен, что для развития нашей страны необходимо много молодых и хорошо образованных специалистов. Моя мама любила повторять известное выражение: «Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами». Уверен, что, если каждый из нас будет следовать этой поговорке, наша страна от этого только выиграет.

Комментарии 27

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.