«Попытка сегодня на международном уровне разговаривать об остановке производства полимеров — это попытки говорить об остановке цивилизации», — констатировал президент союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман на форуме «Полимерум» в Москве. Российская полимерная промышленность сегодня на подъеме, и есть все шансы удвоить производство полимеров к 2030 году. О том, что для развития малотоннажной химии недостаточно небольших кустарных производств, почему России нет смысла добиваться полного суверенитета по полимерам на манер СССР и в каком контексте на форуме звучали «Татнефть» и СИБУР, — в материале «БИЗНЕС Online».

В Москве прошел форум «Полимерум»

В Москве прошел форум «Полимерум»

Мобилизационная экономика вместо свободного рынка

Российская полимерная отрасль стоит на пороге масштабного преобразования. Ожидается, что к 2030 году производство пластиков в стране удвоится, достигнув 15 млн тонн. Так президент НО «Союз переработчиков пластмасс» и директор по науке и развитию компании «Полипластик» Михаил Кацевман обрисовал перспективы отечественной полимерной промышленности.

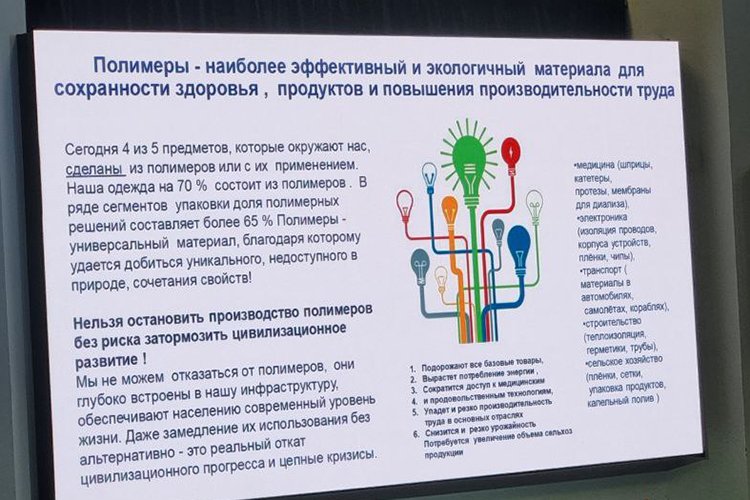

Свое выступление на форуме «Полимерум» в Москве Кацевман начал с апологетики полимерных материалов, назвав их основой современной цивилизации. «Если каждый из вас оглянется вокруг и бросит взгляд на 5 предметов, 4 из них гарантированно сделаны из полимера или с его применением», — заявил он, отметив, что даже 70% современной одежды производится из полимерных материалов.

При этом в общественной дискуссии очень распространено мнение о вреде полимеров. Активная критика этих материалов доходит до того, что звучат даже предложения о полном запрете их использования. «Попытка сегодня на международном уровне разговаривать об остановке производства полимеров — это попытки говорить об остановке цивилизации», — подчеркнул ученый.

Михаил Кацевман свое выступление на форуме начал с апологетики полимерных материалов, назвав их основой современной цивилизации

Михаил Кацевман свое выступление на форуме начал с апологетики полимерных материалов, назвав их основой современной цивилизации

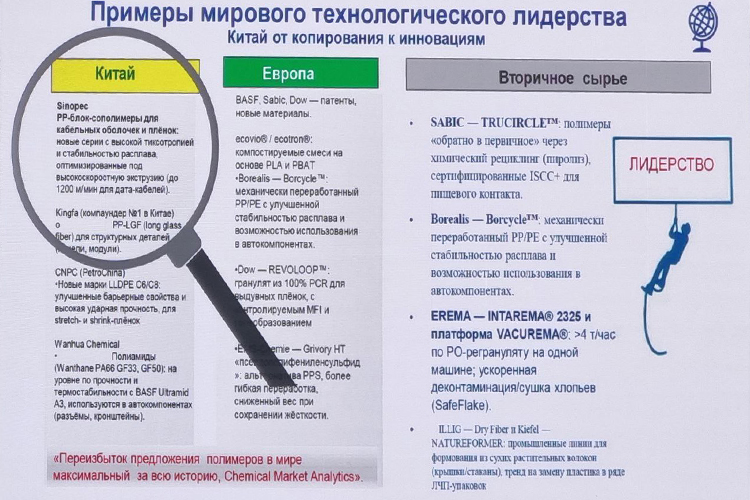

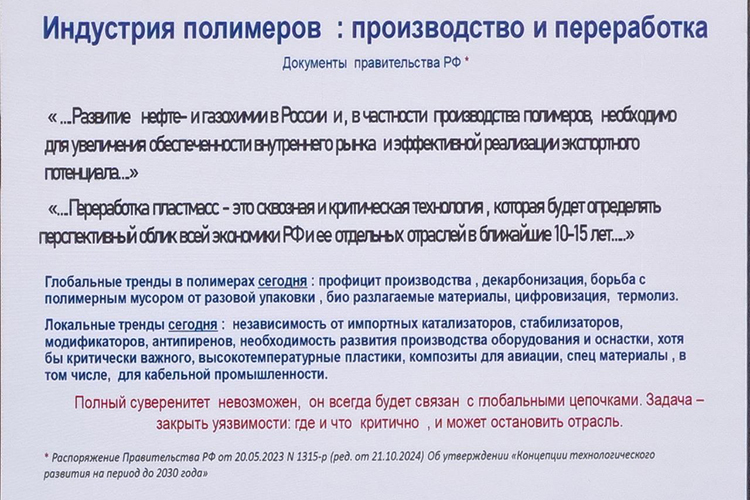

Попытка отказаться от полимеров привела бы к резкому удорожанию товаров, росту энергопотребления и коллапсу логистических систем. В то же время добиться полного технологического суверенитета по полимерам в России невозможно. «Копировать замкнутую систему Советского Союза нельзя», — уверен эксперт.

Он привел в пример глобальные корпорации, которые инвестируют колоссальные прибыли в НИОКР, и тягаться с ними на равных — нереалистично. Суверенитет, по его мнению, должен распространяться лишь на те направления, без которых экономическая независимость страны будет невозможна.

При этом спикер высказал «крамольную» мысль: в рамках рыночной парадигмы невозможно совершить технологический прорыв. «Только мобилизационная экономика, где говорят „надо“, позволяет делать прорывы», — убежден Кацевман, ссылаясь на опыт СССР.

Рынок, ориентированный на сиюминутную эффективность, будет всегда выбирать импорт, а не развитие дорогостоящего собственного производства, как в случае с полифениленсульфидом или полиэфирэфиркетоном.

Не жадность, а объективная характеристика

Несмотря на оптимистичные перспективы до 2030 года, текущая ситуация в отрасли вызывает тревогу. По данным спикера, в 2025-м отечественная полимерная промышленность демонстрирует почти нулевой рост: производство пластмасс остается на уровне 7,3 млн т, а потребление — около 7 миллионов.

Серьезной проблемой остается зависимость от импорта сырья. В масштабах страны доля импортного полимерного сырья стабильно держится на уровне 18–19%, меняется лишь география поставок (сейчас это в основном Китай и Турция).

Еще один вызов — низкая производительность и высокая стоимость конечной продукции. Кацевман привел яркий пример: при разнице в цене на сырьевой полипропилен между Россией и Китаем в 13–18% «готовое российское ведро оказывается в 2 раза дороже китайского». «Это не жадность переработчика, это объективная характеристика», — пояснил он, ссылаясь на устаревшее оборудование, дефицит кадров и низкую производительность труда.

В качестве рецептов преодоления кризиса Кацевман видит не просто государственную поддержку, а умное, точечное регулирование. Он раскритиковал наивную веру в то, что «рынок все расставит по местам», и призвал к выстраиванию продуманной регулируемой системы.

Яркий пример — развитие биоразлагаемых полимеров. «Весь мир их развивает, — заявил спикер. — Но какой стимул у меня, переработчика, переходить на полилактид, который в 1,5 раза дороже? Экономика не может строиться на альтруизме». Аналогичная ситуация, по его словам, и с мусоросжигающими заводами, которые нуждаются в льготном финансировании.

Несмотря на все проблемы, Кацевман остается, как он сам выразился, «болезненным оптимистом» — верит, что к 2030 году внутреннее потребление полимеров вырастет до 9 млн т, а отрасль справится с вызовами за счет модернизации, инноваций и грамотной промышленной политики.

В России изготавливаются лишь порядка 120 тыс. т этих полиэфирных волокон. Лидером в этой отрасли выступает компания «СИБУР»

В России изготавливаются лишь порядка 120 тыс. т этих полиэфирных волокон. Лидером в этой отрасли выступает компания «СИБУР»

Кадры решают все

Исполнительный директор союза химиков России Виктор Савинов отметил, что мало- и среднетоннажная химия остается самой актуальной темой в отрасли. Проблема в том, что в массовом сознании для производства малотоннажной химии достаточно небольших, чуть ли не кустарных производств. Но это большое заблуждение. В советское время такая продукция производилась на самых высокотехнологичных предприятиях, в том числе в центральных заводских лабораториях крупных предприятий.

Он напомнил, что в 2023 году в РСПП поднимался вопрос о необходимости производства малотоннажной химической продукции для обеспечения медицинской и фармацевтической промышленности. За прошедшее с тех пор время российской промышленности удалось сильно продвинуться в этом направлении.

«Особо подчеркну, что все эти продукты носят инновационный импортозамещающий характер, — сказал Савинов. — Мы закупали, импортировали их. А сегодня уже есть подвижки».

Он отметил, что на сегодняшний день в мире ежегодно производится более 90 млн т химических волокон и нитей, в том числе более 70 млн т — это самые прогрессивные полиэфирные волокна и нити. И около 60 млн т из них производят в КНР. А вот в России изготавливаются лишь порядка 120 тыс. т этих полиэфирных волокон. Лидером в этой отрасли выступает компания «СИБУР».

Исправить ситуацию призван национальный проект «Новые материалы и химия». В его рамках планируется создать предприятия для производства соответствующих материалов. «Это создание сначала сырьевой мощности в виде миллиона тонн телефталевой кислоты на площадке „Татнефти“», — рассказал Савинов.

Развитие полимерной промышленности важно и для поддержания обороноспособности страны. Две недели назад президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для амуниции ВС РФ и силовиков надо использовать только отечественное сырье. Однако пока мощностей отечественной промышленности на это не хватает.

Система высшего образования перестраивается под запросы экономики, и этот процесс идет полным ходом. По словам ректора РХТУ Сергея Филатова, на сегодняшний день как кадровые, так и исследовательские ресурсы университета очень востребованы.

Если раньше инициатива при устройстве студентов на практику исходила от университетов, то сегодня правила диктует рынок. «Раньше мы искали, договаривались, а сейчас вопрос уже стоит не просто об устройстве студента на практику, но даже о том, чтобы эта практика была оплачиваемой», — констатирует Филатов. Такое требование становится нормой, и бизнес вынужден на него откликаться, видя в этом прямые инвестиции в свое будущее. «Многие предприятия на это идут, потому что они понимают, что это их кадровый ресурс», — пояснил ректор.

Второе направление взаимодействия — научное. Промышленность все активнее формулирует конкретные технические задания для вузов. «Вторая линия взаимодействия с предприятиями — это запрос на научно-технические разработки, на исследования в интересах промышленности», — отметил Филатов. Новая государственная образовательная политика, по его словам, прямо нацеливает университеты на тесную интеграцию с реальным сектором.

Однако возможности вузов отстают от амбиций промышленности. Вузам не хватает как кадрового потенциала, так и современной инфраструктуры.

Дарим новый iPhone, Яндекс Станцию Миди или сертификат на покупки за подписку!

Все просто: перейдите в наш бот, нажмите «Старт» и участвуйте в розыгрыше!

Реклама. ООО «БМ Холдинг» erid: 2SDnjd1edfL Правила. Итоги — 13 октября

«Копирование того, что было в Советском Союзе, довольно опасно…»

В пленарной сессии Кацевман отметил, что производители хотят выпускать как можно меньший ассортимент полимеров и продавать его по самым высоким ценам. Наука же хочет глубоко изучать предмет, получать самые дорогие приборы и не сильно задумывается о рентабельности научных исследований. Для того чтобы добиться движения вперед, необходимо сбалансировать интересы всех участвующих сторон.

Вместе с тем он отметил, что нет необходимости повторять советский опыт, когда в стране выпускался почти весь спектр полимеров. «Сегодня копирование того, что было в Советском Союзе, довольно опасно, потому что и мир стал другим, и рынок РФ — это не рынок Советского Союза», — отметил он.

Он обратил внимание, что список минпромторга, в котором перечислена критически важная для развития российской промышленности и поддержания обороноспособности страны продукция, необходимо тщательно ревизировать. Например, России сейчас нет необходимости производить полиацеталь, его легче закупить. «Установка по полиацеталям начинает быть эффективной минимум от 80 тысяч тонн, — отметил он. — Потребность РФ — 10 тысяч тонн всех полиацеталей. То есть построить такую установку — значит, создать заранее убыточное предприятие», — сказал он.

Аналогичная ситуация складывается и с целлюлозой. В малых количествах производить ее дорого. А в слишком масштабных получится опять невыгодно.

Еще одна проблема заключается в том, что на некоторые научные разработки требуются десятилетия кропотливой работы. А в современном быстро меняющемся мире проект легко могут свернуть, если он не показал результат в первые годы исследований. «Это глубочайшая ошибка, поскольку лидерство порой возникает десятилетиями», — продолжил эксперт.

Одним из главных препятствий для достижения технологического суверенитета выступает отсутствие отечественного оборудования для полимерной отрасли.

Директор Камского завода полимерных материалов Игорь Иванов рассказал, что его предприятие на сегодняшний день в производстве вообще не использует российских технологий. «Нам бы очень хотелось работать и с российскими компаниями, но, к сожалению, этих технологий мы не знаем», — констатировал Иванов.

Предприятие работает на иностранном оборудовании, соответственно, и технологии там применяются зарубежные. «В России сейчас ведется определенная работа по созданию отрасли производства оборудования для переработки пластмасс. И есть надежда, что когда-то мы будем работать и на нашем оборудовании», — сказал он.

Комментарии 54

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.