«Наша правота ныне закреплена в федеральных учебниках истории. И это факт, что татарская история стала полноценной частью общероссийской истории, вписана в нее не как враждебная внешняя сила, а часть общего прошлого», — пишет ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов. В новой статье автор «БИЗНЕС Online» раскрыл важные детали новых учебников по истории, рассказал, как менялась система формирования учебников истории в разные периоды нашей страны, и объяснил, почему невозможно навязать взгляд на прошлое тюркским странам бывшего СССР.

Искандер Измайлов — ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ

Искандер Измайлов — ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ

Новое время — новые учебники

Ученики больше рассуждают, чем понимают, и больше толкуют, чем могут растолковать. В выносимых ими впечатлениях (из уроков истории) больше самоуверенности, чем самосознания. Из этого и складывается мираж исторического понимания.

Василий Ключевский, «Афоризмы и мысли об истории» (1890)

История — учительница жизни, говорили древние греки. Они были глубоко правы, хотя и не предполагали насколько, ведь в их времена обучение истории не было частью процесса обучения. Как в древности, так и в средние века аристократия и священнослужители составляли обширные сочинения, куда записывали деяния предков и современников. Часто они вкладывали в свои труды нравственно-этические оценки, формируя не просто взгляд на прошлое, но и создавая моральные нормы, которые считали вправе распространять как на предков, так и на современников.

Яркий пример — греческий историк Плутарх, создававший парные биографии политиков, философов и военачальников Греции и Рима (хотя изредка описывал и представителей других стран античности), сравнивая их между собой без ссылок на то, что древнеримского завоевателя тирана Суллу следует оценивать по законам его времени, а Солона (афинский политик, один из «семи мудрецов» Древней Греции — прим. ред.) — по законам своего. Не без основания Плутарх считал, что этика цивилизованного мира едина, хотя, разумеется, даже не слышал о Нагорной проповеди Иисуса Христа.

Но подлинный размах изучение прошлого и взгляд на историю в свете актуальной политики достигли в эпоху модерна. Преподавание истории в европейских странах, по большей части империй, но пытающихся предстать национальными государствами, стал наряду с прессой, основой продвижения патриотизма в массы. Так, история в популярном изложении на страницах газет и под обложками учебников стала частью общегосударственной политики. Формирующиеся нации Европы создавали свою идентичность, в которой история образовывала национальный и государственный патриотизм. Поскольку элиты стран модерна рано осознали важность этого вопроса, они стали включать уроки истории в учебный процесс, а с ними возникла потребность в учебниках истории.

«Фактически до начала XIX века главным учебником для гимназий и церковно-приходских школ был «Синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев на начале славяно-российского народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева», написанный архимандритом Киево-Печерской лавры Иннокентием Гизелем»

«Фактически до начала XIX века главным учебником для гимназий и церковно-приходских школ был «Синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев на начале славяно-российского народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева», написанный архимандритом Киево-Печерской лавры Иннокентием Гизелем»

Из «Синопсиса» в российскую традицию вошло понятие «татарское иго»

Можно сказать, что к концу XIX века в странах Европы выработался определенный стандарт учебников, сильно заквашенных на идеях европоцентризма и национализма. Причем авторами учебников становились не только ученые, но и писатели. В Великобритании большим авторитетом пользовалась история Англии, написанная Чарльзом Диккенсом, а некоторые профессора, написавшие многотомные труды, стали лауреатами Нобелевской премии по литературе. К примеру, немецкий историк Теодор Моммзен. Хотя это скорее исключения из правил. В данный период одновременно шли процессы становления крупных национальных государств и пробуждение народов, которые были в свое время завоеваны теми или иными средневековыми империями.

В конце XIX — начале XX века они стали осознавать и конструировать свою идентичность на основе прошлого. Итальянцы и ирландцы, чехи и венгры, сербы и болгары вдруг стали осознавать себя не просто подданными различных монархов, но и самостоятельными нациями. И там, где их история не признавалась или замалчивалась, как, например, в Ирландии или Венгрии, она стала мотивом для изучения и требований признать ее ценность, легитимность и достойной для обучения в школах. Там, где монархии сопротивлялись и отказывались признавать, это произошло в силу определенных политических катаклизмов. Но происходило это сначала в Европе, затем в колониальных и зависимых странах повсеместно.

Дарим новый iPhone, Яндекс Станцию Миди или сертификат на покупки за подписку!

Все просто: перейдите в наш бот, нажмите «Старт» и участвуйте в розыгрыше!

Реклама. ООО «БМ Холдинг» erid: 2SDnjd1edfL Правила. Итоги — 13 октября

В России все было несколько иначе. Фактически до начала XIX века главным учебником для гимназий и церковно-приходских школ был «Синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев на начале славяно-российского народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева», написанный архимандритом Киево-Печерской лавры Иннокентием Гизелем. Издан «Синопсис» в 60-х годах XVII века. До нас дошло первое печатное издание 1674 года, хотя считается, что это уже третье издание. Т. е. это первое русское издание исторического сочинения в России.

Последнее крупное издание данной книги было в 1861 году. Надо сразу сказать, что это уже не летопись, но еще и не научное сочинение. В ней было немало цитат не из самих летописей, а из пересказа их польскими авторами, а само оно являлось ответом на более развитую ренессансную польскую традицию. В нем немало откровенных мифов — от посещения Киева Андреем Первозванным до подношения Владимиру Мономаху императорских регалий. Кстати, именно из «Синопсиса» в российскую традицию вошло понятие «татарское иго».

Эту книгу читали фактически все образованные люди в России. Ее влияния не избежали не только обыватели, но и историки уровня Николая Карамзина и Сергея Соловьева. Хотя в XIX веке появились другие ученики, в частности учебник Александры Ишимовой «История России в рассказах для детей», но «Синопсис» продолжал быть основным начальным чтением по истории для большинства читающего населения страны, а концепция других учебников так или иначе повторяла его положения. Были и другие книги, выполнявшие роль учебников, но никакой единой системы и учебной программы не существовало. Триединая система «православие, самодержавие народность», фактически заменявшая идеологию, закрепляла в России самодержавную монархию.

В советских учебниках отсутствовала история татарского народа

Понятно, что после краха самодержавия появилась необходимость не просто создать новые учебники, но и внедрить в них марксизм. После долгих десятилетий борьбы в партийном руководстве возобладала единая линия Иосифа Сталина, которая стала формировать новую идеологию в виде «Истории ВКП (б). Краткий курс» (1938). В начале 1930-х признана неправильной линия на ликвидацию самого исторического образования и ее замены на обществоведение. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 1934 года изменило это, вернув историю в школы и вузы, а также наметив основные принципы новых учебников истории. В этом же году в Московском и Ленинградском университетах открылись исторические факультеты. В казанском университете он открылся в 1938-м.

Тогда же начался новый виток работы над новым учебником истории для средней и высшей школы. После многочисленных критических обсуждений разных вариантов подготовлена к изданию «История СССР. Краткий курс» (1937) под редакцией профессора Андрея Шестакова. На самом деле, конечно, главным и окончательным редактором его текста был сам Сталин. Сохранились его личные правки на макете этого учебника. Например, в главе «Восточная Европа под властью монгольских завоевателей» в раздел «Монголы — завоеватели» «корифей всех наук» вписал от руки «и монголо-татарское иго». Понятно, что человек, воспитанный на «Синопсисе», использовал привычные исторические клише. Этот учебник был основным в советской школе почти два десятилетия.

В 1960–1980-х его заменила линейка учебников «Истории СССР» под редакцией академика Милицы Нечкиной и Павла Лейбенгруба. Все учившиеся в советской школе обучались по этим учебникам. Книги были в меру профессиональными и сильно ортодоксальными, но сохраняли традиции сталинских учебников. Все советские учебники страдали тем, что в них отсутствовала история татарского народа. Сразу оговорюсь, что и история других народов СССР отсутствовала или присутствовала ситуативно: например, народы Кавказа упоминались исключительно при описании их завоевания Российской империей. В целом можно сказать, что это была история, мало чем отличающаяся от траектории, заложенной «Синопсисом». Вся концепция истории была построена как схема развития русской государственности от Киевской Руси до Российской империи и Советского Союза с учетом смены общественных формаций.

Национальные истории других народов присутствовали в них лишь постольку поскольку, соприкасалась с русской историей. Как правило, это были военные столкновения и захваты русскими правителями новых земель. Например, единственное упоминание о Хазарском каганате и Волжской Булгарии было в разделе о войнах Святослава, а о народах Прибалтики вспоминали периодически в связи с Ливонской и Северной войнами. Народы Поволжья и Сибири попали на страницы учебников исключительно в связи с мирным включением в состав России. Единственным исключением был самостоятельный небольшой раздел о народах Средней Азии и Закавказья.

«Игнорировалась история ислама в России»

«Игнорировалась история ислама в России»

В новых учебниках о татарах, Золотой Орде и татарских государствах писались те же злобные инсинуации, что и в советских

Игнорировалась история ислама в России. Если о христианстве упоминалось и во время принятия Владимиром православия, при описании русской культуры и далее, то ислам только упоминался, причем как реакционная, консервативная и враждебная сила (наиболее ярко в разделе о завоевании Северного Кавказа, при характеристике религиозных аспектов движения Шамиля). Весьма показательно описание истории Улуса Джучи (Золотой Орды) в учебнике истории. Достаточно привести небольшую цитату: «Героическим сопротивлением русского народа Центральная и Западная Европа была спасена от ужасов монголо-татарского вторжения и получила возможность для дальнейшего развития своей экономики и культуры.

Ни одна страна в Европе не подверглась такому страшному нашествию, какое обрушилось на Русь. Монголо-татарское нашествие оказало глубоко отрицательное влияние на исторические судьбы народов, очутившихся под ударами завоевателей. Многие районы, куда вторглись захватчики, пришли в запустение, обезлюдели. Страшно разорены были русские земли. <…> Русь непосредственно в Орду не входила — она сохранила свою государственность, но правители русских земель были поставлены в зависимость от ханов» (из учебника «История Отечества» для 8-го класса, авторы Рыбаков Б.А., Преображенский А.А., под ред. акад. Б. А. Рыбакова, 5-е изд. М.: Просвещение, 1993).

Понятно, что, по мнению авторов (а это были профессиональные историки — академик и профессор), история Золотой Орды была чисто внешним явлением для истории Руси. И если Орда оказывала какое-то влияние, то резко отрицательное. Ни о каком рассмотрении этого «паразитического» государства речи и не шло. Понятно, что подобное изложение истории, искажающее прошлое, вызывало активное неприятие татарского народа. Общественность Татарской АССР неоднократно требовала более объективного изучения и, главное, более правового преподавания ее в школе. Но эти учебники продолжали действовать вплоть до падения СССР.

Надо честно сказать, что все учебники, которые выходили в современной России с 1991 по 2015 год (пожалуй, исключением был учебник политолога Никиты Загладина, но и он посвящен истории России XX века), были построены по советским лекалам. В них также отсутствовало всякое упоминание о народах России, а о татарах, Золотой Орде и татарских государствах писались те же злобные инсинуации, что и в советских учебниках. А после событий взятия Казани в 1552 году татары вообще исчезали из школьных учебников истории, бесследно растворяясь в российском прошлом. Об этом много писалось и обсуждалось. Все пришло к тому, что Татарстан создал свою линейку учебников, которая была вполне научной и достойно заполняла молчание федеральных учебников.

Никакой общей истории уже нет

Учитывая, что и прошлое других народов Советского Союза также искажалось или замалчивалось, неудивительно, что после его распада все независимые страны стали писать собственную историю. И через 35 лет выяснилось, что взгляд на прошлое на просторах бывшего СССР не объединяет, а скорее разъединяет народы. Изменение концептуального подхода к прошлому, использование широкого спектра новых имен и понятий стали свидетельством обновления и поворота в самосознании постсоветских наций.

Можно только согласиться с политологом Тамарой Гузенковой, что история как учебный предмет все больше становится историей этносов и этнических государств, а на смену классам и классовой борьбе пришли народы и национально-освободительная борьба. Гораздо в большей степени, чем ранее учебная литература несет в себе значительное психоэмоциональное воздействие, заставляя воспринимать события прошлого как личную утрату, создавая условия для коллективного сопереживания и катарсиса, формируя тем самым особую внутриэтническую консолидацию.

Одновременно произошла смена примеров героики и жертвенности. На смену вожакам народных бунтов и революционерам пришли правители древних и средневековых тюрко-татарских держав, предводители национально-освободительных движений и национальные политические деятели. Изображение же (иногда приукрашенное) государств прошлого и тогдашнего расцвета культуры избавляет народы от комплекса культурной периферии и «младшего брата», заставляет верить в самоценность своей истории.

Например, в учебниках истории Узбекистана больше половины текста всех учебников отведено изучению древней и средневековой истории. Во многом такая же тенденция прослеживается и в других странах. А некоторым темам новейшей истории отводится совсем малое количество часов преподавания. При таком подходе к прошлому в разных странах скоро мы с коллегами из стран Содружества не сможем даже в принципе обсуждать какие-либо общие подходы и искать точки соприкосновения. Это совершенно четко стали понимать политики и в Москве, судя по активизации усилий в деле выработки общих подходов и согласования концептуальных точек соприкосновения.

Неудивительно, что на встрече на конференции в Горно-Алтайске присутствовали ведущие идеологи не только из России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Приехали также государственный советник президента Казахстана Ерлан Карин, госсекретарь Киргизской Республики Марат Иманкулов, а также целый ряд авторитетных ректоров вузов и директоров профильных институтов из Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. Как можно судить по разговорам в кулуарах, состоялась общая встреча и различные переговоры, которые провел Мединский с авторитетными идеологами из тюркских стран по вопросам преподавания истории в школах.

Политически вполне назревший вопрос. Никакой общей истории уже нет. Даже взгляд на ту часть истории, которая протекала в составе России и Советского Союза, стал настолько различен, что требует сближения позиций. Очевидно, долгое время казалось, что исключение из нашего прошлого историй стран бывшего СССР — это благо, которое позволит консолидировать свое прошлое. Но это не совсем так. Экономические, политические и культурные связи, а также многочисленные русскоязычные общины в этих странах, мигранты из стран СНГ в РФ, создают почву для создания точек соприкосновения. В последнее время поиск их резко усилился, причем с обеих сторон. Но есть и сложности.

Выяснилось, что это не улица с односторонним движением. Навязать взгляд на прошлое тюркским странам невозможно. Здесь необходима последовательная политика и смена акцентов, собственно, в российских учебниках, чтобы создавать необходимые точки соприкосновения и взаимопонимания. Например, история Золотой Орды может и должна стать общей страницей общего прошлого как элемент славяно-тюркского симбиоза.

Новые школьные учебники истории

Другая деталь, очень важная и неожиданно спорная: общий взгляд на Великую Отечественную войну. Казалось, в этом вопросе нет никаких разночтений. Но выясняется, что в некоторых странах СНГ она принципиально именуется Второй мировой войной. И это не только терминологическая разница — это свидетельство следования совсем другой парадигме истории и серьезный показатель, что они ориентируются в своей исторической политике не на Россию, а на страны глобального Запада. Тем самым актуализируется совсем другой подход к прошлому.

Это делает весьма актуальными такие конференции, какие прошли сентябре в Барнауле и Горно-Алтайске, где программы «Большой Алтай» и «Алтай — прародина тюрков» должны дать импульс поиску совместных моментов истории. Они должны стать площадками для обсуждения проблем и выработки общего взгляда на прошлое, по крайней мере, не дать превратить его в объект идеологической войны.

В этом смысле на встрече в Горно-Алтайске произошли важные обсуждения, в частности, на одном довольно долго выступал ответственный секретарь государственной линейки учебников по истории Владислав Кононов. Он сделал интересное выступление, посвященное новейшим федеральным учебникам. Спикер констатировал, что для страны большая роскошь иметь несколько десятков равноценных учебников и взглядов на прошлое России. При этом он прояснил вопрос о принципах написания данного учебника. Разумеется, большая удача услышать из первых уст логику и концепцию новых федеральных учебников, которые стали основой преподавания истории с 1 сентября этого года.

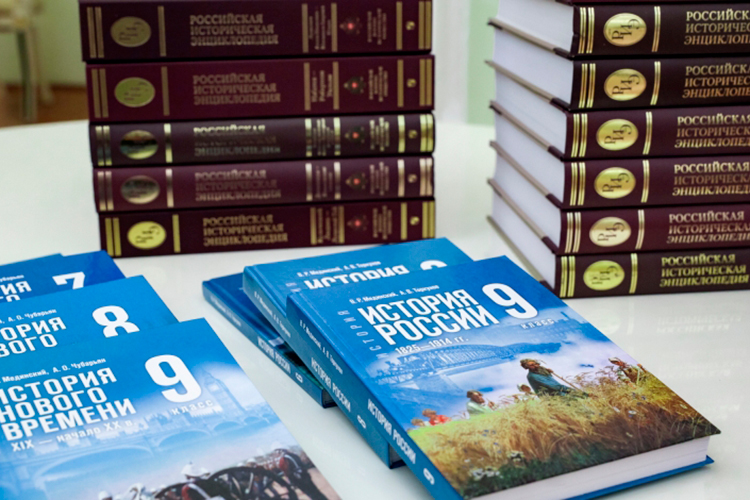

В отличие от предыдущих учебников, которые имели, как и татарстанские, три концентра: для пятого класса — рассказы по истории, для 6–9-х классов — последовательное рассмотрение истории вплоть до современности, для 10–11-х классов — повтор на новом, более концептуальном уровне всей истории, как подготовка к ЕГЭ. В нынешнем подходе идет единое изложение истории России с древности до современности с 6-го по 11-й класс (6 книг) и всеобщей истории с пятого по 11-й класс (6 книг). Такой подход имеет свое обоснование и свою логику.

Новые учебники стали результатом интенсивной работы коллектива авторов, экспертов и методистов (среди них Мединский, академики РАН Александр Чубарьян и Анатолий Торкунов). Кроме первого учебника по истории России IX — начала XVI века, который имеет вполне читабельные 250 страниц текста, все остальные один больше другого, а учебники по советской истории для 10–11-х классов почти в 2 раза больше. Трудно представить, как ученики и учителя будут осваивать такой объем информации. Кононов также подчеркнул, что эта линейка учебников будет дополнена региональными учебниками, в которых изложат историю региона, включая происхождение народа, когда она, как у татар, выходит за региональные рамки.

«Фактически это первый российский учебник, где некоторые сюжеты, связанные с историей татар, описываются вполне с объективистских позиций — спокойно и рассудительно»

«Фактически это первый российский учебник, где некоторые сюжеты, связанные с историей татар, описываются вполне с объективистских позиций — спокойно и рассудительно»

В новых учебниках нет русских рабов и «монголо-татарского ига»

Собственно говоря, новая линейка учебников меня интересовала с точки зрения того, как в ней будет показана история татар, есть ли в ней новые подходы, насколько они отличаются от советских лекал и можно ли заметить в них те подходы, которые мы видим в политике российского руководства в отношении славяно-тюркского симбиоза и того, что условно можно назвать «поворотом на Восток». Подробное изучение всех учебников на поисках ответов на эти вопросы, возможно, следует сделать специально. Но уже сейчас можно проследить некоторые тенденции на примере первого тома, который важен для понимая общей тенденции этой линейки учебников.

Честно говоря, на меня этот учебник произвел благоприятное впечатление. Фактически это первый российский учебник, где некоторые сюжеты, связанные с историей татар, описываются вполне с объективистских позиций — спокойно и рассудительно. Нет прежней экзальтации и вненаучной идеологизации событий прошлого. Нет обычных для имперских и советских учебников русских рабов, которых миллионами продавали на Восток, нет «монголо-татарского ига» и всего с ним связанного. Сам параграф, в котором все эти вопросы излагаются, называется вполне научно «Русские земли и Золотая Орда».

Но самое главное, хотя учебник называется «История России. IX — начало XVI веков», текст начинается с эпохи Великого переселения народов на территории современной России. Несколько абзацев посвящено гуннам и их истории в евразийских степях. Описываются их контакты со славянами. Тюркский каганат только обозначен, но впервые упомянут в федеральном учебнике.

Целая страница отводится Великой Болгарии и образованию Волжской Булгарии. Даны прекрасные иллюстрации образцов булгарской культуры: керамический сосуд и ажурная золотая височная подвеска. Далее в связи с историей Руси Булгария упоминается несколько раз, в том числе с принятием ислама в начале X века и дипломатическими контактами с киевским князем Владимиром Святым. Довольно много места уделено взаимоотношениям с кыпчаками («половцы» русских летописей). Практически целый параграф отводится описанию становления Монгольской империи и личности Чингисхана, а также его завоеваниям, монгольским походам на Восточную и Центральную Европу.

Далее идет довольно подробное описание взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Не могу не привести замечательную цитату из этого учебника: «Золотая Орда была многонациональным государством. Наряду с монголами в Орде жили булгары, половцы, башкиры, мордва, ясы и другие народы. Правление хана Узбека (1313–1341) стало временем расцвета Золотой Орды. Огромные доходы ханской казне приносила караванная торговля между Азией и Европой по пути, проходившему по территории Орды, а также дань с покоренных земель. В 1313 году Узбек объявил ислам государственной религией, что дало мощный толчок развитию культуры». Подобного текста никогда и близко не было ни в одном общероссийском учебнике от Гизеля до наших дней. Разительный контраст с прежними подходами.

Если у нас будет общее прошлое, будет и общее будущее

Интересно бы увидеть реакцию на этот учебник со стороны тех наших критиков, которые меня и моих коллег по институту обвиняли в «политическом золотоордынстве». Где эти политиканы от истории, которые утверждали, что слова, подобные приведенным выше, являются манипулированием фактов и искажением истории Орды, которая была «кочевым паразитическим государством»? Так вот, наша правота ныне закреплена в федеральных учебниках истории. И это факт, что татарская история стала полноценной частью общероссийской истории, вписана в нее не как враждебная внешняя сила, а часть общего прошлого.

Замечательно, что начало и предыстория России уводится корнями в Центральную Азию в тот самый «Большой Алтай», о котором мы так часто говорим в последнее время. Выходит, что при всей отвлеченности от политики работа историков дает свои плоды в виде вполне осязаемых сдвигов в понимании истории и ее трактовках. Конечно, подобные сдвиги — дело небыстрое. Но это как в леднике: трещина уже пошла, потом — другая, и вот уже низвергаются потоки льда и снега.

На примере новой линейки учебников мы видим, что наши научные труды, спокойные и деловитые дискуссии, и даже резкие споры с коллегами, дали свои плоды. Под напором выверенных аргументов, логики и фактов даже такая глыба, как отечественная историческая наука, вынуждена менять свои базовые установки. В такие моменты понимаешь, что наши с коллегами труды, которые основываются на трудах целых поколений предшественников, смогли что-то серьезно изменить в восприятии прошлого, сделать более толерантным и научным.

Изначально я хотел закончить текст словами критики, которая также есть, но решил этого не делать. Думаю, нам с коллегами еще предстоит все спокойно обсудить и подумать, как расширить те моменты татарской истории, которые вполне можно включить в эти российские федеральные учебники, уточнить формулировки, предложить некоторые корректировки. Но главное и самое важно уже сделано. Это то, что я говорю всегда: если у нас будет (а оно уже прописано в новых учебниках) общее прошлое, будет и общее будущее.

Мнение авторов блогов не обязательно отражает точку зрения редакции

Комментарии 129

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.