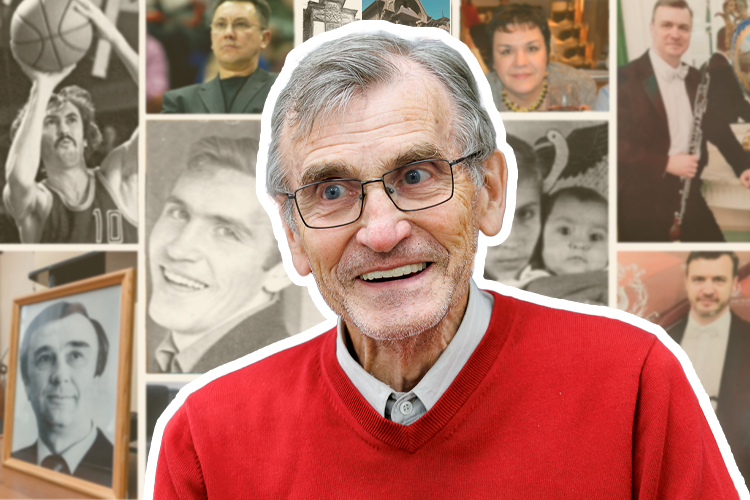

В «БИЗНЕС Online» не принято выносить на первый план своих авторов. Но случай Евгения Макарова, празднующего сегодня 85-й день рождения, особенный. В нашем издании один из старейших журналистов Татарстана — с первого дня, а до этого он приложил руку к двум другим знаковым для столицы РТ газетам — «Восточному экспрессу» и «Вечерней Казани». Помимо этого, Макаров — знаковая личность для российского баскетбола: там он тоже провел более 60 лет и отсудил сотни матчей высшего дивизиона. Об этом и не только мы вспомнили с Евгением Михайловичем в большом праздничном интервью.

Случай Евгения Макарова, празднующего сегодня 85-й день рождения, особенный. В нашем издании один из старейших журналистов Татарстана — с первого дня

Случай Евгения Макарова, празднующего сегодня 85-й день рождения, особенный. В нашем издании один из старейших журналистов Татарстана — с первого дня

Журналист, судья, отец

В нашей редакции знают, как Евгений Макаров проведет свой день рождения. В первой половине дня он с пристрастием прочитает все тексты на «БО Спорт», поправит как литредактор там ошибки и неточности, которые мы, 25–30-летние корреспонденты, не заметили.

А он в свои 85, разумеется, заметил, ведь за плечами 63 года работы в журналистике и еще больше лет фанатичного и вдумчивого чтения самой разной литературы. В последнее время Евгений Михайлович собирает все книги из цикла «ЖЗЛ» об известных музыкантах.

Затем он переключается на основной «БИЗНЕС Online», читает тексты уже менее пристрастно, но на случай каких-то неточностей у него под рукой всегда список телефонов и контакты корректоров деловой газеты. После обеда Евгений Михайлович снова возвращается к спортивному чтению. Отойти от компьютера, который он, несмотря на возраст, без проблем освоил в последние годы, он позволяет себе только поздней ночью с последней новостью на сайте.

«Жена меня спрашивает: „Для чего ты на работу ходишь, если дома все равно работаешь?“» — иногда повторяет он, приходя в офис, но затем признается, что себя уже не переделать. Многие в нашей редакции пытаются разгадать секрет железной дисциплины Евгения Михайловича. Но, может быть, секрет в том, что он и не ощущает это работой? По сути, журналистика — это такое хобби, которое он заложил в основу своей жизни наряду с другими своими увлечениями — баскетболом и музыкой.

Евгений Макаров — один из самых опытных журналистов в Татарстане

Евгений Макаров — один из самых опытных журналистов в Татарстане

И везде Макаров оставил заметный след. В журналистике он стал важной частью сразу трех знаковых изданий в РТ — «Вечерней Казани» (80–90-е годы прошлого века), «Восточного экспресса» (нулевые нынешнего) и «БИЗНЕС Online» (2010-е и 2020-е), причем во всех из них он был чуть ли не с момента основания. В баскетболе стал одним из знаковых судей: в советские времена работал во втором дивизионе мужского баскетбола и первом женского, а в 90-е получал назначения на мужскую суперлигу, позднее работал комиссаром. Была даже статистика, что Евгений Михайлович — второй по количеству отработанных матчей среди российских судей.

А что касается музыки, сам Макаров не заиграл (но, кстати, освоил в зрелом возрасте саксофон), зато воспитал своих сыновей так, что Арсений играет теперь в оркестре Мариинского театра, а Артемий — в оркестре Михайловского театра в Санкт-Петербурге. А дочь Елена была одним из главных организаторов концертов в Казани 90-х и нулевых. Так что жизнь Евгений Михайлович прожил (и проживает!) богатую, и мы без проблем нашли что с ним обсудить.

«Женя, какой смысл тебе сидеть на лавке?»

— Евгений Михайлович, вы уже более 60 лет в журналистике. Целая жизнь. Помните, как все начиналось?

— Началось все в армии. Я служил в Куйбышеве в 1959–1962 годах, в окружном батальоне связи. Отправной точкой стал момент, когда наша команда выиграла первенство Приволжского военного округа по баскетболу. Нам даже вручили грамоты за подписью замкомандующего округом легендарного генерала Штеменко.

И вот Слава Левченко, который тоже был из Казани и играл за «Зенит», попросил меня написать заметку о нашей победе в окружную газету «За Родину». Это была моя первая публикация. Затем подполковник Слобожанин, который меня курировал, настойчиво посоветовал, чтобы я после службы пошел учиться на журналиста.

— Вы послушались?

— Да, я поступил на отделение журналистики истфилфака КГУ. Университетскую команду тогда тренировал судья всесоюзной категории, будущий заслуженный тренер РСФСР Игорь Павлович Позняк. Я и Левченко пришли к нему на тренировку в спортзал, который тогда располагался в нынешнем Богоявленском соборе на улице Баумана.

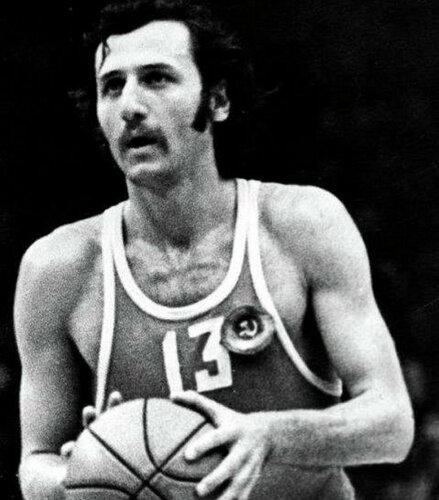

Баскетбольный тренер Игорь Позняк

Баскетбольный тренер Игорь Позняк

Славу сразу взяли в состав, а мне, цитирую по памяти, Позняк сказал: «Женя, ты не лучше тех, кто уже есть в команде. Какой смысл тебе сидеть на лавке? Давай я лучше помогу тебе с газетой». Он отвел меня в редакцию «Советской Татарии» к своему знакомому. Мне стали давать задания, и я освещал многие события республиканского спорта. А обо всем, что касалось спорта университетского, я писал в многотиражку «Ленинец».

— Вы же выпускник первого в истории журфака КФУ?

— Да, это было начало 60-х, когда представителей мужского пола при положительных оценках на экзаменах зачисляли в студенты. А мне еще дали такую характеристику в армии, что при желании я мог попасть на журфак в любой вуз страны.

После окончания вуза мне сказали в редакции, куда меня и распределили: «Мест в штате нет. Можем взять тебя только внештатником». А у меня уже образовалась семья! Так что я временно ушел из журналистики и чем только потом не занимался: тренировал команды девочек в «Динамо» и «Трудовых резервах», летом водил экскурсии. В свободное время даже помогал коллеге, который работал судмедэкспертом, описывать процедуру вскрытия трупов.

— Экскурсовод в Казани вы тоже первый?

— Один из первых. Как это было? Вот причаливает в речном порту трехпалубный туристический теплоход, выходят 10 групп, в каждой по 30 человек. И нас 10 экскурсоводов. Либо автобусная, либо пешеходная экскурсия. Подъезжаешь к Тайницкой башне Кремля — вспоминаешь о взятии Казани в известном году и, естественно, легенду о Сююмбике. Выходишь на тогдашнюю улицу Ленина — рассказываешь о пассажах Александровой и Черноярова, Петропавловском соборе, университете, сходке студентов с участием Владимира Ульянова. Заканчиваешь экскурсию в Музее Горького. Если есть в программе, то заходишь в Госмузей.

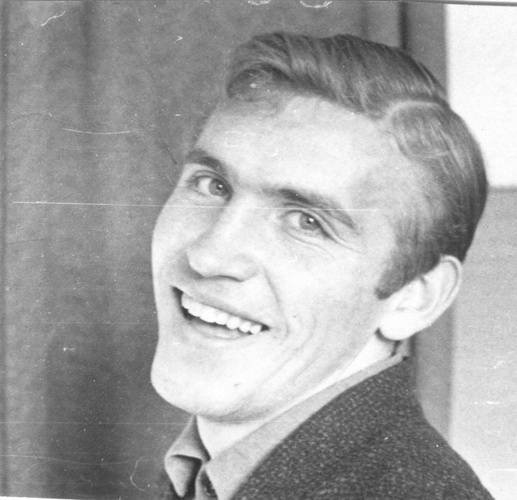

С племянником Александром

С племянником Александром

— Вы коренной казанец?

— Да. А родители родом из Ульяновской области.

— Вы вроде даже видели здесь пленных немцев?

— Было дело: они работали на строительстве оперного театра. Мне было 6 лет. Лето, колючая проволока, по периметру ходит солдат с винтовкой Мосина на плече, пленные работают, а мы наблюдаем за бывшими врагами. Кто-то из пацанов бросает за проволоку подобранным стройматериалом, кто-то просто смотрит. Некоторые женщины подбрасывали хлеб. Так они и строили до 1947 года. Также они возводили малоэтажное жилье в районе Соцгорода.

«Пленные немцы работают, а мы наблюдаем за бывшими врагами»

«Пленные немцы работают, а мы наблюдаем за бывшими врагами»

«У нас в «Вечерке» был тираж 250 тысяч!»

— Затем вы вернулись в журналистику и успели сыграть большую роль сразу в трех крупных изданиях — «Вечерней Казани», «Восточном экспрессе» и «БИЗНЕС Online». Давайте вспомним каждое из них.

— Да, в «Вечерку» я пришел в январе 1979 года. Право на вечернюю газету в СССР получал город с населением свыше миллиона человек. В Казани, по статистике, было свыше 800 тысяч, но в виде исключения предложили выпускать такое издание Казани, Перми, Уфе. Сначала на партийном верху посчитали, что Казани хватает и «Советской Татарии». Но спустя некоторое время подумали, что негоже отставать от столицы соседней автономии, и тоже решили издавать вечернюю газету.

Формировать коллектив начал Андрей Петрович Гаврилов — на тот момент завотделом агитации и пропаганды горкома Казани, в будущем народный депутат СССР. Коллектив — это сотрудники многотиражных газет вузов и промышленных предприятий Казани. Я пришел из газеты «Синтез».

— Период расцвета издания был во время перестройки?

— Да. Наш тираж доходил до 250 тысяч экземпляров — значительно больше, чем у всех газет в Казани.

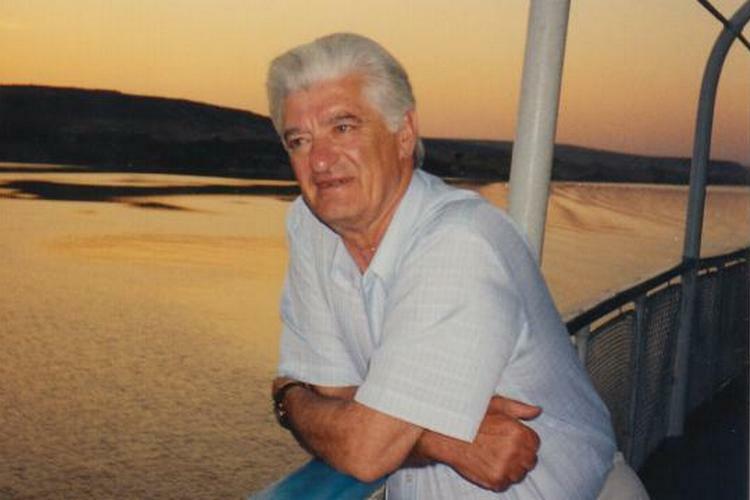

Основатель «Вечерней Казани» Андрей Гаврилов

Основатель «Вечерней Казани» Андрей Гаврилов

— В чем был феномен той «Вечерки»?

— Не скажу, что мы были каким-то оппозиционным изданием, но позволяли себе чуть больше, чем остальные. Писали более подробно, использовали доступный литературный язык. Гаврилов постоянно нам говорил, что наше официальное название — газета. А «Советская Татария» была органом обкома КПСС и Совета министров ТАССР со своим специфическим языком.

Другой важный фактор — оперативность. Даже при технологиях того времени мы выходили каждый день, кроме воскресенья! У нас было за правило начинать наши материалы со слов «сегодня» или «завтра».

Однажды в Казани проходил всероссийский съезд писателей, главным гостем которого был хорошо всем знакомый поэт Сергей Михалков. И вот вся эта писательская элита во главе с ним спускается после обеда с кремлевского холма в нынешнее здание Академии наук — раньше это был Дом политпроса обкома партии, где проходили заседания. И там они видят экземпляры нашей газеты с большой фотографией с мероприятия на первой полосе. Как же Михалков удивился, когда увидел себя там! Как в московской «Вечерке»: утром — событие, вечером — материал.

«Как Михалков удивился, когда увидел себя в «Вечерней Казани»!

«Как Михалков удивился, когда увидел себя в «Вечерней Казани»!

И, повторюсь, мы старались давать минимум официоза. Делали упор на проблемы простых людей – представителей самых разных профессий. Вот поэтому и тираж был 250 тысяч — нас читали в каждой семье. Подчеркну, что мы не пользовались административным ресурсом.

— А вы о чем писали?

— Я, так скажем, сидел на трех стульях. Занимал должности завотделом спорта, заместителя ответственного секретаря, еще отвечал за «Казанскую неделю». Это было такое рекламное издание. У меня есть интересная история про одно из объявлений. Как-то утром в редакцию приходит оперативник из КГБ: «Вы Макаров?» — «Да». — «Что у вас там произошло? Почему в 6 утра секретарю обкома партии звонит какой-то мужик и спрашивает, продает ли он дачу?»

Выяснилось, что какой-то клиент нашел у нас объявление, спутал одну цифру в номере и действительно оказался на домашнем телефоне партийного работника. Единственное, чего я не понял, так это то, зачем он сделал звонок в 6 утра…

Сам я, как обычно, писал про спорт, также делал материал про музыку. Я отработал 10 первых Шаляпинских фестивалей. Писал репортажи, записывал интервью с Архиповой, Биешу, Пьявко, Петровым — народными артистами СССР.

А вот высокого спорта, как сейчас, в Татарстане не было. Тем не менее мы следили за всеми результатами футбольного «Рубина», хоккейного СК имени Урицкого, баскетбольного «Буревестника». У меня были хорошие помощники — внештатники Феликс Феликсон, Евгений Климовицкий, Рустем Кильматов.

Чемпионский матч 1984 года

Чемпионский матч 1984 года

— Газета еще прославилась освещением матча в Москве за звание чемпиона мира по шахматам Карпов – Каспаров*.

— Это был чемпионский матч 1984 года, который был прерван. Феликсон нашел корреспондента в Москве, и все то, о чем не писалось в центральных газетах, он высылал нам. Партия заканчивалась, он писал текст, бежал на вокзал и передавал его проводнику в последний вагон уходящего в Казань поезда. Я с утра приезжал на вокзал, забирал материал, отдавал в печать. После обеда в газете уже стоял материал обо всех перипетиях главного спортивного события.

«Испытания 90-х оказались слишком серьезными для нас»

— Кто был главной звездой той «Вечерки»?

— Было много хороших авторов, но, мне кажется, больше всего запомнили Елену Чернобровкину. Ее знали все руководители. В некоторой степени ей повезло с эпохой: она как раз была проводником той либеральной идеологии, которой придерживался Гаврилов и которая была уместна во времена перестройки, а затем в 90-е. Она писала, что надо меняться, строить новую Россию.

«Елена Чернобровкина была проводником либеральной идеологии»

«Елена Чернобровкина была проводником либеральной идеологии»

— Каким вам запомнился Андрей Гаврилов?

— Отношения у нас были преимущественно рабочими. Приватно мы мало общались. Знал, что он учился в Московском университете, был с большим кругозором в разных областях, нас в чем-то сближала музыка. Знал, что он занимался в 1-й музыкальной школе по классу виолончели, но, по его словам, почувствовал, что как Ростропович играть не будет, и бросил занятия.

— То есть был амбициозным человеком.

— Да. К слову, интерес к музыке он затем сохранял до конца жизни. Помню, у него была приличная коллекция грампластинок. Поэтому он всегда уделял много внимания культурной тематике в газете.

— Гаврилов умер в 1991 году в возрасте 48 лет. Есть ощущение, что он ушел раньше времени. Ваша версия: почему?

— Не буду погружаться в личные вопросы. Скажу лишь, что мы не всегда шли в русле партийных директив. Его на площадь Свободы вызывали, задавали вопросы, заставляли отчитываться за некоторые материалы. Таким творческим людям, как Гаврилов, было тяжело справляться с этим. Это было практически каждый день, каждый день…

— Затем главным редактором стал Хазбулат Шамсутдинов. Что произошло с газетой затем?

— Скажу так: испытания 90-х оказались слишком серьезными для нас. Пусть вроде наступило новое время, новая свобода, но потихоньку все уходило на спад. В конце концов было решено перестать выпускаться вечером и газета стала обыкновенным изданием.

«Помню времена, когда весь коллектив «БИЗНЕС Online» умещался в одной комнате»

— Дальше вы попали в другую крупную газету — еженедельник «Восточный экспресс». Какой вам она запомнилась?

— После «Вечерней Казани» я несколько лет был вне журналистики. Уже и не вспомню, чем тогда занимался. И вот когда меня пригласили в «Восточный экспресс», ко мне вернулись воспоминания о «Вечерке» золотых времен. Мы также выпускали громкие материалы — например, у нас были расследования по чеченской войне. Также имели свою позицию, которую не всегда разделяли руководители республики. И разумеется, также стремились к оперативности — в той мере, которую позволял наш еженедельный формат.

Я запомнил, как мы отрабатывали теракт 11 сентября на башни в Нью-Йорке. Номер был уже сверстан. Еще чуть-чуть — и мы бы передали его в печать. И тут стало известно о трагедии. Мы работали до глубокой ночи, срочно написали материал, нашли фотографии. И на следующее утро у нас уже было две полосы про 11 сентября, где мы написали: «Вчера в Нью-Йорке…»

— Кем вы были в «Восточном экспрессе»?

— Ответственным секретарем. По сути, это заместитель редактора со своими полномочиями: ты вычитываешь тексты, составляешь план, работаешь над версткой и так далее.

— Наконец, в 2008 году вы приходите в «БИЗНЕС Online». С гордостью отметим, что вы наш первый шеф-редактор!

— Шеф-редактор — это громко сказано! Когда «Восточный экспресс» прекратил издаваться, Рашид Замирович Галямов через какое-то время начал новый проект — интернет-газета «БИЗНЕС Online». Но тогда наш авторский коллектив состоял из двоих человек — Айрата Залялиева и меня.

Айрат готовил дайджест новостей из мира бизнеса, который затем рассылался большим руководителям, мне оттуда давал выборочные материалы, я обрабатывал и выставлял на сайте. Это было первое интернет-издание в моей жизни, старательно осваивал новую работу на ощупь. Затем штат потихоньку расширялся, сейчас, похоже, он самый значительный по составу, и за пределами республики мы выглядим солидно. Статистика прочтений говорит за себя. А я помню времена, когда коллектив газеты умещался в одной комнате.

— Как изменилась журналистика за то время, что вы в профессии?

— С развитием интернета все ускорилось. Как я раньше отрабатывал баскетбольный матч? Смотрел игру, шел домой… По пути думал, что напишу, затем пил чай, писал от руки, а с утра отдавал в машбюро. А сейчас? Надо же дать новость по итогам игры практически после финальной сирены — раньше об этом не шло даже и речи!

Я один раз попробовал писать прямо во время игры. Взял с собой ноутбук, начал набирать. И когда закончил, понял, что я пропустил чуть ли не целую четверть. Кто и как забил — я уже не помню. После этого я понял, что мое время и навыки уже на пенсии.

— Вам как журналисту когда было проще? В советское время или сейчас, когда такой явной цензуры нет?

— Сейчас. Соглашусь, в наше время можно писать практически все что хочешь. Одни расследования чего стоят. Главное, не переходить грань дозволенного и не становиться иностранным агентом.

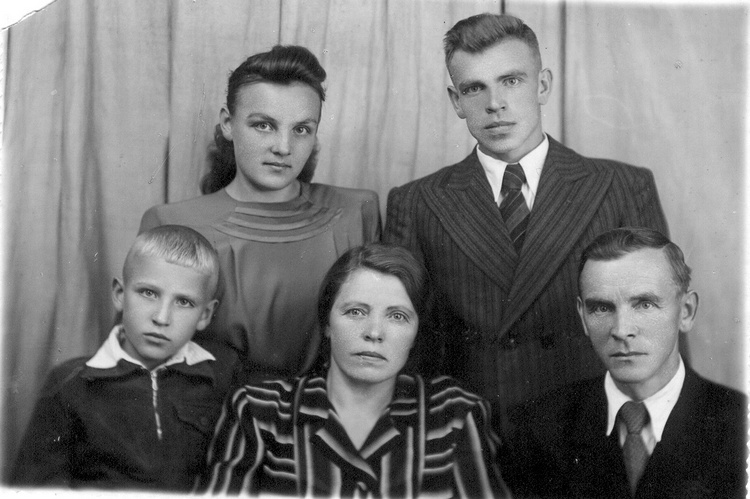

Семья Евгения Михайловича. Он слева в первом ряду

Семья Евгения Михайловича. Он слева в первом ряду

«До 1966-го я жил в доме, где не было туалета и горячей воды»

— Из какой вы семьи?

— Мама была домохозяйкой. Папа преподавал правила уличного движения в организации «Трансэнергокадры». Участвовал в Гражданской войне, а во время Великой Отечественной готовил водителей для фронта в одном из районов Чувашии. Старший брат воевал: ушел на фронт в 1941 году, а вернулся только в 1947-м, после участия в войне с Японией и двух лет послевоенной службы.

Жили мы в комнате в 24 квадратных метра в доме на улице Гоголя, 31.

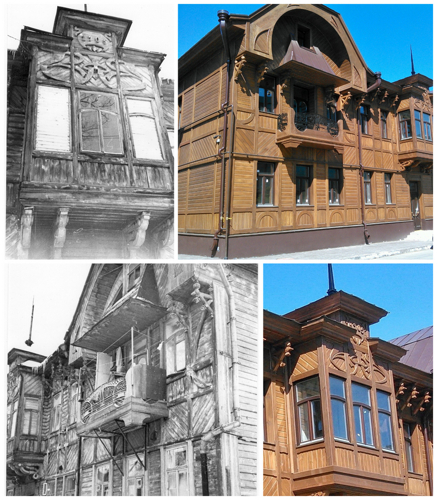

— Это же знаменитый дом Адольфа Пора — преподавателя французского в Казанском университете?

— Да, второй из них — деревянный 1905 года постройки. Без туалета, горячей воды, с кухней на пять семей… Отопления тоже не было — пользовались печкой. В начале нулевых его расселили. Я сходил в комнату, в которой прожил 36 лет, взял большой кусок половой доски, которая пошла на изготовление рамы для дореволюционной фотографии родственников по материнской линии. Судьбу таких домов старожилы-казанцы знают — пожар, а затем восстановление в красивом виде.

Слева — дом, в котором прошло детство, юность и студенческие годы. Справа — его вид после восстановления

Слева — дом, в котором прошло детство, юность и студенческие годы. Справа — его вид после восстановления

— Какие у вас воспоминания о том доме?

— На втором этаже было пять комнат, и в каждой из них кто-нибудь жил. И общая кухня. Мы были как одна большая семья. Один сосед работал на железной дороге, и у него были такие книги в шикарных переплетах…

— Так вы и «начитались».

— Да. Сосед не разрешал брать книги с собой, но можно было приходить к нему и читать. Обязательным условием было помыть руки. И вот я каждый день приходил к ним и читал.

Повторюсь, мы были как одна большая семья. Одна из наших соседок помогла однажды с контрамаркой на оперу «Демон», которая шла в здании, где сейчас квартирует театр имени Тинчурина. Мне было 7 лет. Я так впечатлился увиденным, что даже написал письмо исполнительнице роли главной героини.

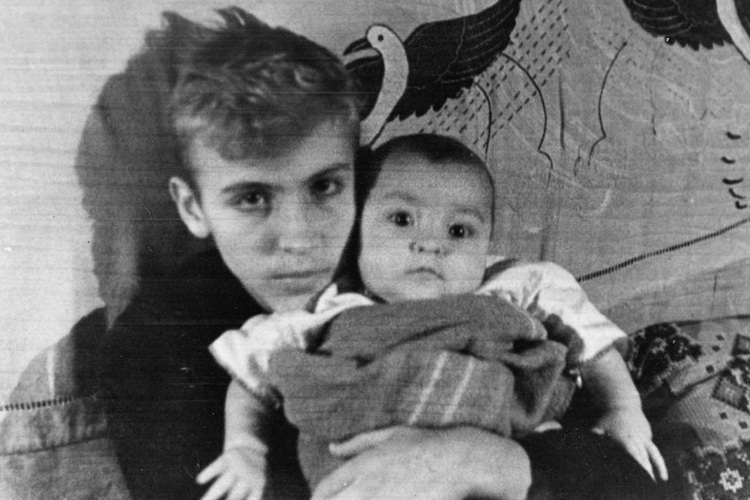

С Арсением

С Арсением

— Так музыка стала вашим увлечением на всю жизнь.

— Стала. Под моим прямым влиянием сыновья стали музыкантами. Я вел их твердой рукой, а жена не возражала. Они близнецы, и, кстати, нечастая история, двуяйцевые. Если однояйцевые, то похожи как две капли воды. А двуяйцевые бывают, как правило, разного пола. У соседей, живших над нами, уже на Гоголя, 19 как раз были мальчик и девочка. У нас же мальчик и мальчик.

Лет до пяти они были очень похожи, а потом немного стали отличаться. Но когда я отправил их на учебу в Питер, там их не различали. Смешная история, когда в один день на репетицию консерваторского оркестра пришел Артемий, а на другой — Арсений. Дирижер спрашивает у Сени: «Вы почему сегодня с гобоем? У вас же вчера был фагот!» Оркестр засмеялся!

— Они сейчас не жалеют, что вы их убедили пойти в музыку?

— Это надо спросить у них, но я полагаю, что не жалеют. Сейчас они солисты в симфонических оркестрах в Санкт-Петербурге. Арсений служит в Мариинском театре, а Артемий — в Михайловском. У них уже за 25 лет творческого стажа.

Слева — Артемий, справа — Арсений

Слева — Артемий, справа — Арсений

— Дочь у вас тоже связана с музыкой.

— Да, только с индустрией шоу-бизнеса. Ей я ничего не навязывал, все-таки девочка, старался применять другой подход в воспитании: чем хочешь заниматься, тем и занимайся. Она занималась баскетболом, ее даже хотели забрать в команду в Ташкент. А потом она как-то попала в команду Фарита Мухамедьярова, был такой концертный менеджер. Сначала работала с ним, а потом с коллегой.

Кого только они не привозили в Казань… Не перечесть. Помню, как она привезла в Казань знаменитую исполнительницу романсов Валентину Пономареву. Публика на взводе. Идет и идет исполнение на бис. А организаторы нам говорят, что время, надо спешить на вокзал! За считаные минуты приехали на вокзал, вбежали на перрон и только в тамбур поставили чемодан с ее аксессуарами, как поезд тронулся…

— Вы же играли на саксофоне?

— Было дело. В молодости я наслушался джазовой музыки и загорелся желанием научиться играть на саксофоне. Но достать его было в те времена нереально. И вот я как-то рассказал через много лет об этом сыновьям, и Артемий подарил мне на 70 лет саксофон-альт. С нуля, наверное, чему-то научился.

С дочерью Еленой

«Сказал Белову: «Сережа, ну ты играй!»

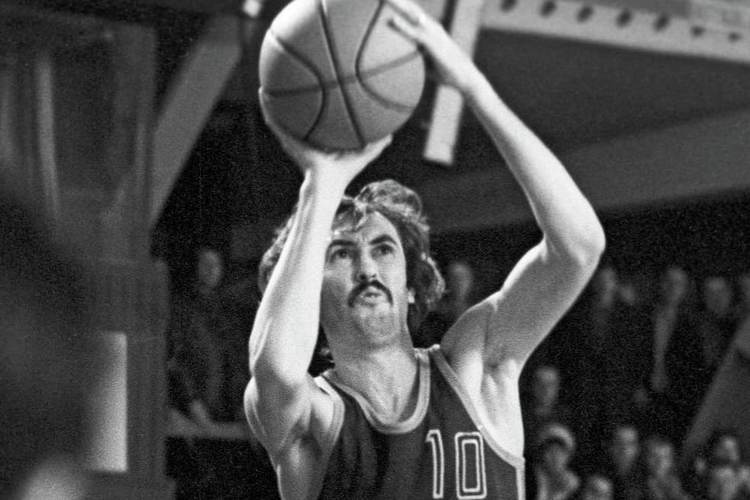

— Журналистику вы совмещали с судейством баскетбольных матчей. Там вы тоже прожили целую жизнь и закончили со всесоюзной категорией. Как все начиналось?

— Учился в 9-м или 10-м классе. Наша 116-я школа выиграла первенство города, и после одного матча ко мне подошел работник роно и сказал: «Мальчик, вот ты даешь всем наставления, кричишь, как играть. Может, давай посудишь?» Я, конечно, знал базовые вещи: пробежка, двойное ведение и так далее. Он мне объяснил пару тонкостей и прикрепил на стажировку к Лукману Багаманову. Он играл в «Спартаке» и немного судил, был мне как наставник.

Это сейчас постоянно не хватает судей на соревнованиях. А раньше мы сами узнавали, какие соревнования проводятся в городе, выходили на главного судью и просили его назначить нас. В зависимости от статуса соревнований и количества матчей нам присваивали категории. Так я постепенно дошел до первой.

— И тут вас призвали в армию.

— В военкомате я сказал, что у меня первый спортивный разряд и первая судейская категория. Меня отправили в Куйбышев в упомянутую войсковую часть, где и квартировались баскетболисты. Я числился радиотелеграфистом, учил азбуку Морзе. Днем служба, а вечером тренировки. Были сборы, выезжали на соревнования. Также я периодически судил. Так что мой стаж считается с 1962 года.

— Какой ваш первый большой турнир как судьи?

— Первенство России в 1962 году во втором дивизионе, которое проходило в Уфе. Там я впервые в составе команды Томска увидел Сережу Белова — будущую легенду советского и мирового баскетбола. А тогда это был 17-летний игрок, худенький, высокий. Скрывать не стану: сразу было видно, что из него вырастет классный игрок. Мне самому тогда было 22, но кое-какой опыт у меня уже имелся.

Идет игра. Любой контакт — и Сергей, пробегая мимо, приговаривал: «Товарищ судья, меня толкнули!», «Посмотрите, как меня ударили!», «Разве так можно?» Он не кричал, не грубил, но в один момент я не выдержал и сказал ему: «Сережа, ну ты играй! Если будет персональный фол, я свистну». В дальнейшем я судил матчи, когда он играл за Московский лесотехнический институт, затем за «Уралмаш». Вот за ЦСКА не пришлось.

«Любой контакт — и Белов, пробегая мимо, приговаривал: «Товарищ судья, меня толкнули!»

«Любой контакт — и Белов, пробегая мимо, приговаривал: «Товарищ судья, меня толкнули!»

— До какого года вы судили?

— До 2000-го.

— Получается, что вы были судьей 38 лет. Вы самый опытный в России?

— Не знаю. Как-то раз мне сказали, что я второй по количеству проведенных матчей на всероссийских соревнованиях. Первый — кто-то из москвичей. Я даже не интересовался.

— Где вы судили чаще всего?

— В советское время в Первой лиге первенства СССР — это второй по силе дивизион. Были матчи как среди мужских, так и среди женских команд. Также у меня было несколько стыковых матчей, когда команда Первой лиги могла выйти в Высшую лигу — и наоборот. А в Высшей лиге у меня было две игры. Не помню года, но обе из них случились в один сезон.

— Расскажите о них.

— В Тбилиси играли «Динамо» и николаевский «Судостроитель» — новичок турнира. Что я запомнил, так это впечатление от здоровенного игрового дворца.

«Коркия вспыхнул, что-то сказал, и коллега назначил технический фол»

«Коркия вспыхнул, что-то сказал, и коллега назначил технический фол»

Судил с коллегой из Литвы. До конца оставалось минут 8 (тогда, кстати, играли не четыре четверти, а две по 20). «Динамо» выигрывает 6 очков, 6–8, хотя, по идее, должно было где-то 15–18. Олимпийский чемпион Мюнхена Михаил Коркия с мячом идет в проход, упирается в соперника и сбивает его. Берет мяч и идет выполнять штрафные броски, но коллега назначил персональный фол игроку, владеющему мячом. Коркия вспыхнул, что-то сказал, и коллега назначил технический фол. А их в итоге оказалось пять, и игроку следовало покинуть площадку.

Что началось на трибунах! Нас освистали, что-то полетело на площадку. Нам повезло, что тренеры быстро произвели замену, хозяева на классе одержали победу.

— А второй матч какой был?

— Играл ЦСКА Александра Гомельского с тем же «Судостроителем». Все прошло спокойно. Единственный выговор мне сделал комиссар матча и председатель всесоюзной судейской коллегии Нигачëв. Игрок армейцев вышел на замену в других по цвету трусах: у всех синие, а у него сиреневые. Я разрешил сделать замену. Но в перерыве мне Нигачëв и выговорил: «Вы первенство двора, что ли, судите?» Когда этот игрок снова вышел на замену, я уже не разрешил: «Нет замены». — «Почему?» — «Трусы не те».

— Как на это отреагировал «папа» Гомельский?

— Он отчитал игрока, а мне ничего не сказал.

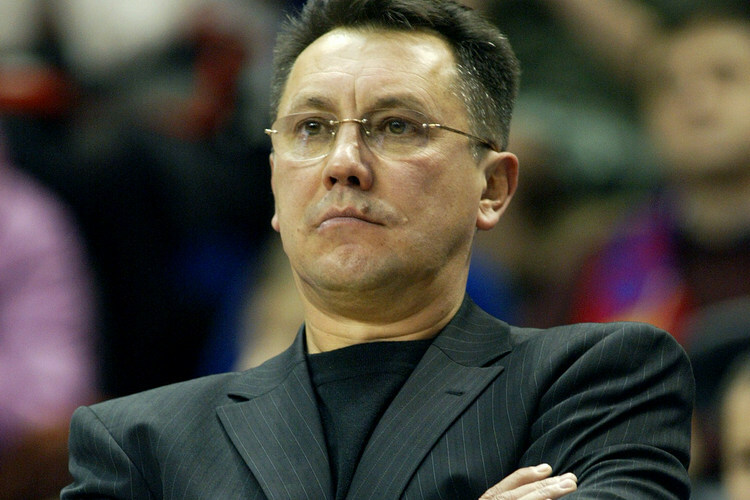

«Игрок ЦСКА вышел на замену в других по цвету трусах. Я разрешил ему выйти. Мне выговорили: «Вы первенство двора, что ли, судите?» (на фото — Александр Гомельский)

«Игрок ЦСКА вышел на замену в других по цвету трусах. Я разрешил ему выйти. Мне выговорили: «Вы первенство двора, что ли, судите?» (на фото — Александр Гомельский)

— Вам предлагали посудить в чью-то пользу?

— Никогда не предлагали. Наверное, знали, что я никогда не соглашусь.

Не знаю как сейчас, но раньше было негласное правило: все спорные моменты трактуются в пользу хозяев. Поскольку все проводили одинаковое количество домашних матчей, наверное, это было справедливо. Помню один случай, когда я последовал этому принципу.

1992 или 1993 год. В Санкт-Петербурге встречаются ЦСКА и «Светлана». ЦСКА лидирует в чемпионате России, там тренирует Станислав Еремин, капитаном был Василий Карасев. «Светлана» идет на 2-м месте, там тоже мощная бригада. Тренировал команду Бородин, который затем стал первым тренером «Урал-Грейта», играл там Михайлов — центровой сборной России, будущий игрок «Реала». Еще был американец, белый. Разница между ними в турнирной таблице составляла одно очко, то есть кто выиграет — тот будет лидером.

«Еремин говорит: «Этим мячом мы играть не будем»

«Еремин говорит: «Этим мячом мы играть не будем»

Надо выбрать мяч. По регламенту его должны предоставить хозяева. Бородин дает мне мяч, а Еремин говорит: «Этим мячом мы играть не будем. Его используют в американских университетах, а мы такой не знаем!» Показал свой мяч, предложил сыграть им. Я возвращаюсь к Бородину, тот категорически не согласен. И что делать? В минуту опасности всплыл пункт правил, что игровой мяч должен иметь определенный объем окружности и весить столько-то граммов.

Вот я и сказал: «Станислав Георгиевич, извините, но мы будем играть мячом хозяев. Он соответствует всем параметрам». Естественно, я не ходил за рулеткой и весами. Еремин улыбнулся и ушел. Кстати, его команда победила с разницей в одно очко.

Мама Овечкина: «Посмотрим, как ты дальше будешь судить»

— Сегодняшний уровень судейства в российском баскетболе вам нравится?

— Приведу короткую фразу уже упомянутого Позняка: «Сейчас мастерство судей уступает мастерству игроков».

— Что случилось? Когда мы свернули не туда?

— Не знаю. Мы ведь при советской власти бесплатно работали. Помню момент, когда все поменялось в 90-е и нам начали платить зарплату не в рублях, а в у. е. по курсу американской валюты. Я работал на матче в Санкт-Петербурге между московским «Динамо», которое тренировала мама Александра Овечкина, и местным «Форс-Мажором». За матч я должен был в качестве зарплаты получить за судейство 80 у. е. Пошел за расчетом. Девушка спрашивает, нет ли у меня 20 долларов, чтобы она могла мне выдать одной купюрой. Я ей говорю: «Девушка, о чем вы? Покажите мне доллар — я его никогда не видел».

«Она просто сказала под конец игры: «Посмотрим, как ты дальше будешь судить» (на фото — Татьяна Овечкина)

«Она просто сказала под конец игры: «Посмотрим, как ты дальше будешь судить» (на фото — Татьяна Овечкина)

— У вас с матерью Овечкина, кстати, тогда случился конфликт?

— Конфликтом это тяжело назвать. Она просто сказала под конец игры: «Посмотрим, как ты дальше будешь судить». Я понимал, что это двукратная олимпийская чемпионка, у нее свое мнение на все игровые моменты, так что спокойно отнесся к этому.

— Что еще, кроме зарплаты, поменялось в сегодняшнем судействе?

— Мы старались помогать друг другу, а сейчас каждый судья сам за себя. Видит в метре от себя нарушение или фол, но свисток молчит: не его зона ответственности.

— Когда и как вы перестали судить?

— В 60 лет, это был 2000 год. В положении ФИБА записано, что 60 лет — и все, ты не судишь. Вот я и стал комиссаром. Это человек, который проверяет заявки команд, тестирует все системы в зале, мотивирует судей, разбирает с ними моменты. Необязательно критиковать арбитров — иногда можно просто обсудить с ними матч, указать на имевшиеся неточности, дать наставления. И наконец, комиссар готовит отчет по игре и ставит оценки судьям.

— И долго вы этим занимались?

— До 2010 года. Когда мне исполнилось 70, тогда меня уже определили только на детские соревнования…

«Арбитрам, с которыми работал в качестве комиссара, помашу ладошкой. В ответ — улыбка. Помнят»

«Арбитрам, с которыми работал в качестве комиссара, помашу ладошкой. В ответ — улыбка. Помнят»

— Вам тяжело сейчас без баскетбола?

— Ну почему без баскетбола? Я регулярно посещаю матчи УНИКСа, бываю на матчах и женской «Казаночки». Арбитрам, с которыми работал в качестве комиссара, помашу ладошкой. В ответ — улыбка. Помнят. А год назад у нас в редакции некоторые сотрудники начинали играть вечером в баскетбол, и, когда мне предложили посудить, я согласился. Пару раз надевал свисток, выходил на площадку, вспоминал былые времена.

«Нужно стоять на своем, идти до победного»

— Как поменялась для вас Казань за последние десятилетия?

— Конечно, город заметно преобразился. Но для меня, старожила, это уже не та скромная родная Казань. Есть ощущение, что город сейчас больше озабочен увеличением количества туристов.

— А как поменялась Россия?

— Ну как? Мы находимся на заре капитализма. Я недавно иду в пешеходном переходе, в киоске вижу кекс, который я любил покупать в студенчестве. Вот только сейчас он стоит 53 рубля, а тогда стоил 16 копеек…

— Вам было проще при социализме?

— С точки зрения обывателя мне лучше всего жилось при Брежневе. Думаю, многие со мной согласятся. Мы знали, что нас ждет. Жили скромно, но без вот этих потребительских отношений. Когда я ехал в сад, то не видел у соседей вот этих особняков, которые там понастроили в последние годы.

— Как вы думаете, что ждет страну?

— Вера есть, что мы победим. Считаю, что руководство страны приняло верное решение. Нужно стоять на своем, идти до победного. Как говорил Владимир Владимирович, куда ступает нога российского солдата, то наше.

«Папа мне говорил: «Если ты хорош в своем деле, тебя и так заметят»

— Евгений Михайлович, вам 85 лет, а вы по-прежнему красавчик. Ходите на работу, интересуетесь миром вокруг, путешествуете. В чем ваш секрет?

— Наверное, интерес к миру вокруг. В 80-е было одно, в 90-е другое, вот и сейчас обстоятельства поменялись — и хочется понять, как все сложится при этом строе. Переживаешь за детей, внуков.

— Из чего состоит ваш день сейчас?

— Встаю в 7 утра, убираю за двумя представителями кошачьих, делаю зарядку, завтракаю в столовой, иду на работу в редакцию «БИЗНЕС Online». Открываю ноутбук — работаю. Возвращаюсь домой — открываю ноутбук — работаю, пока не закончится соревновательный день. Если случилось большое событие, иду на «Вечер Соловьева». Там такие разноплановые шикарные эксперты: Евстафьев, Дробницкий, Куликов. Заслушаешься! Новый день — и все заново.

— Возможно, этот режим тоже помогает вам держать себя в тонусе.

— Наверное. Это уже вошло в кровь и плоть, как и интерес к баскетболу, к музыке. Жить мне так же интересно, как при Брежневе. Ничего не угасло. Плюс я не курю и, к сожалению, не пью.

— Почему это «к сожалению»?

— Да потому что если бы пил, то завязал бы нужные знакомства и добился бы большего. Ладно, это я шучу! Папа всегда мне говорил: «Не выпячивайся. Если ты хорош в своем деле, тебя и так заметят». Этого принципа я и придерживаюсь всю свою жизнь.

— Евгений Михайлович, с днем рождения! С юбилеем! Огромное спасибо за ваше служение нашей профессии и нашим многочисленным читателям.

* выполняет функции иностранного агента

Комментарии 10

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.