«У нас в стране много нефтяных месторождений со свободным газом, который очень трудно использовать. Его сжигают, а можно было бы использовать для получения электричества», — рассуждает в своей новой статье главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев. Постоянный автор «БИЗНЕС Online» объясняет, как инновации влияют на экономический рост, за что в этом году вручили Нобелевскую премию по экономике и чем правы «Роскосмос» и «Росатом».

Иван Грачев: «Тема цикличности эволюции — одна из самых главных в экономике»

Иван Грачев: «Тема цикличности эволюции — одна из самых главных в экономике»

Инновации и их влияние на экономический рост страны

Журнал Time опубликовал на этой неделе список, в который вошли 300 лучших изобретений за 2025 год. Много всего из области медицины, робототехники, много придумок, связанных с гаджетами (например, новые наушники c повышенным КПД и т. д.). Но я не нашел ни одного изобретения, которое действительно могло бы повлиять на эволюцию цивилизации, на ее способность к выживанию. Т. е. предметы из списка Time улучшают качество жизни сейчас, но не обеспечивают устойчивое развитие в перспективе. Это может стать причиной застоя в развитии.

Работы по экономике, получившие Нобелевскую премию в этом году, как раз посвящены влиянию инноваций на прогресс, генерацию, накопление знаний. Напомню, что Нобелевку получили на той неделе три автора: Джоэль Мокир, дуэт Филиппа Агьона и Питера Ховитта. Не все труды по экономике, получившие Нобелевскую, мне нравятся, но нынешние имеют отношение и к общей теории эволюции систем, и к получению конкретных практических управленческих результатов. Поэтому я счел возможным их проанализировать, опираясь в том числе на свои статьи.

Когда я из депутатства вернулся в научную среду, в соавторстве с молодым талантливым коллегой Иваном Неволиным мы написали статью о значении инноваций, знаний для прогресса и эволюции (фрагмент статьи опубликован в «БИЗНЕС Online» в августе). Мне эта тема очень интересна. Предполагаю, что она не только практична и имеет хорошую фундаментальную и экспериментальную основу, но действительно основательна, потому что это фрагмент общей теории эволюции. Кроме того, на мой взгляд, эта тема правильная, поскольку позволяет формировать правильные управленческие решения.

Тема инноваций и их влияния на экономический рост страны начинается с давней работы российского экономиста Николая Кондратьева (1892–1938), ради которой он перелопатил кучу экспериментальных материалов на основании статистики по Англии, США, Германии, Франции за 1780–1920-е годы. Кондратьев рассмотрел цены на товары, процентные ставки, заработные платы, внешнюю торговлю, добычу угля, золота и пришел к выводу, что все они приближенно цикличны. Т. е. развиваются не линейно, не экспоненциально, а с определенной цикличностью — с временным промежутком в 48–55 лет, по оценкам Кондратьева. Эти временные промежутки в экономике были впоследствии названы «циклами Кондратьева». Тема цикличности эволюции — одна из самых главных в экономике.

«Известнейший австрийский экономист Йозеф Шумпетер признавал экономические «циклы Кондратьева» константой и пытался объяснить их связь с инновациями, сменой устаревших технологий новыми, он ввел модный нынче термин «созидательное разрушение»

«Известнейший австрийский экономист Йозеф Шумпетер признавал экономические «циклы Кондратьева» константой и пытался объяснить их связь с инновациями, сменой устаревших технологий новыми, он ввел модный нынче термин «созидательное разрушение»

Мутации и ковид

К изучению темы влияния инноваций на экономический рост приложил серьезные усилия известнейший австрийский экономист Йозеф Шумпетер (1883–1950), который признавал экономические «циклы Кондратьева» константой и пытался объяснить их связь с инновациями, сменой устаревших технологий новыми. Шумпетер-то и ввел модный нынче термин «созидательное разрушение». Смысл его простой: кто пользуется старыми технологиями, у того будет, например, дороже себестоимость продукта или услуги, значит, его вытеснят с рынка. А тот, кто применил инновационную технологию, растет в капитале и занимает рынок.

Что из этого следует? Что общеэкономические модели, математические, должны описывать эту закономерность численно, количественно, отражать все фазы цикла. Уже упомянутый Мокир, американо-израильский историк экономики, получил Нобелевскую премию «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса» и тем самым внес вклад в изучение обсуждаемой темы, расширив экспериментальную базу по сравнению с кондратьевской. Мокир исследовал более древние времена, начиная с промышленной революции в Англии, подробно рассказал, как инновации обеспечивают устойчивое развитие и прогресс и как начинается стагнация, если этих инноваций нет. Что еще, на мой взгляд, интересно и важно в исследовании Мокира? Он ввел определения двух типов инноваций, но к этому я вернусь чуть позже.

Два других нобелевских лауреата, Агьон и Ховитт, сделали математические модели, описывающие процесс развития инноваций, «созидательного разрушения». Я в своих работах исхожу из того, что фундаментальные эволюционные модели едины, они работают и для микробов, вирусов, зайцев, волков, людей, что есть общий принцип, который актуален для популяций, цивилизаций, экономических систем. Если мы хотим не только наблюдать текущие частные результаты в экономике, но и понимать, что это часть общего процесса, начать лучше с анализа биологических процессов. Например, я рассматриваю развитие ковида, потому что по нему есть огромное количество экспериментальных материалов.

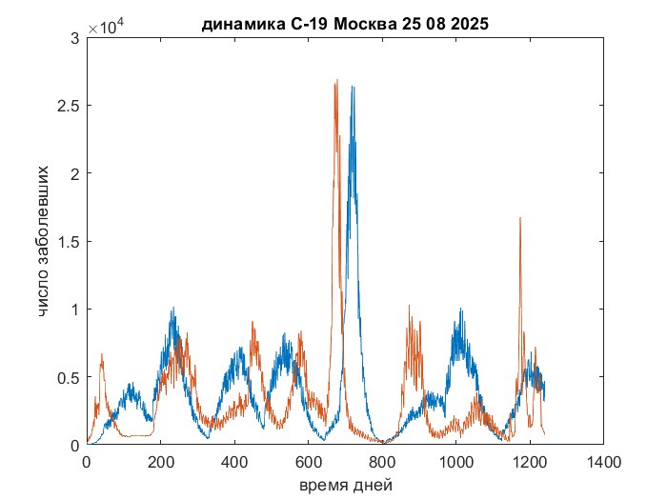

Рисунок №1

Рисунок №1

На рисунке №1 (выше) я привожу сравнение статистики заболеваемости ковидом в Москве с моей эволюционной моделью. Совпадение данных неполное, но наблюдается общая периодичность. Полного совпадения данных по заболеваемости в Москве и, например, в Санкт-Петербурге тоже не будет, тут важно, что выявляется именно схожая периодичность. Рисунок №1 это показывает. Такое сравнение позволяет сказать, что моя эволюционная модель вполне себе адекватна.

Почему я сравниваю экономическую модель с эволюцией вирусов? Чтобы получить адекватную модель развития вируса, пришлось в обязательном порядке вводить два типа мутаций. Первый — мутации, повышающие КПД вируса, в частности его заразность, смертность. Второй — мутации, обнуляющие иммунитет человека. Иначе человечество переболеет, приобретет иммунитет, и на этом история вируса закончится. Мутируя и обнуляя иммунитет, вирус получает почти бесконечную ресурсную базу.

Если, используя аналогию, заменить термин «мутация» на «инновация», мы, по существу, получим модель Мокира. При этом нужно уточнить: есть вещи, до которых додумались, изучая биологические популяции, их эволюцию. Но этих вещей пока нет в экономических моделях. Здесь имеет смысл упомянуть наиболее интересную в этом плане работу, получившую Нобелевскую премию по химии 10 лет назад. Ее разделили британец Томас Линдаль, американцы Пол Модрич и Азиз Санкар за экспериментальное доказательство увеличения частоты мутаций при стрессовых изменениях внешних условий. В исходном дарвиновском представлении мутации абсолютно случайны (и равнотемпные), их темп неизменен. Линдаль, Модрич и Санкар экспериментально показали, что сама частота мутаций меняется в зависимости от рассогласования организма или системы с внешними условиями.

Простой пример: стало слишком холодно или слишком жарко — в клетке повышается количество кислорода в активной форме. Эти активные формы могут разрушать ДНК. Если этих разрушений больше — растет число мутаций. Этот механизм показывает, что мутации зависят от рассогласования биологической системы с внешней средой. Сами мутации остаются случайными. Гипотеза, что внешняя среда «подготавливает», куда мутировать, экспериментально не доказана. Но частота, темп меняются в зависимости от внешних изменений (это имеет прямое отношение к Нобелевской премии этого года).

«Джоэль Мокир ввел определения двух типов инноваций»

«Джоэль Мокир ввел определения двух типов инноваций»

Стагнация и спад страны начинаются из-за исчерпания ресурсов

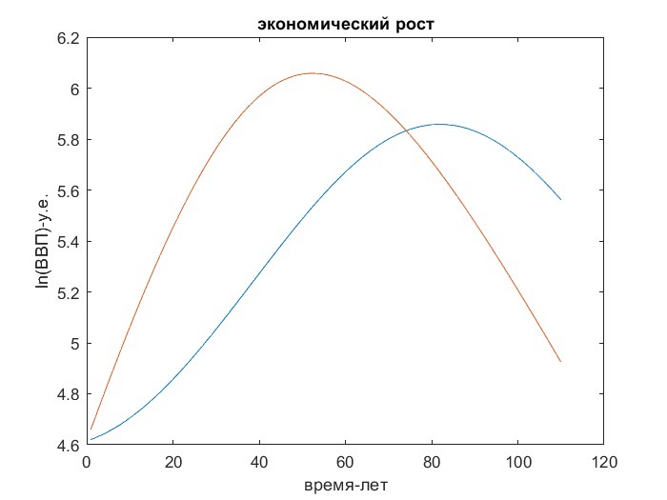

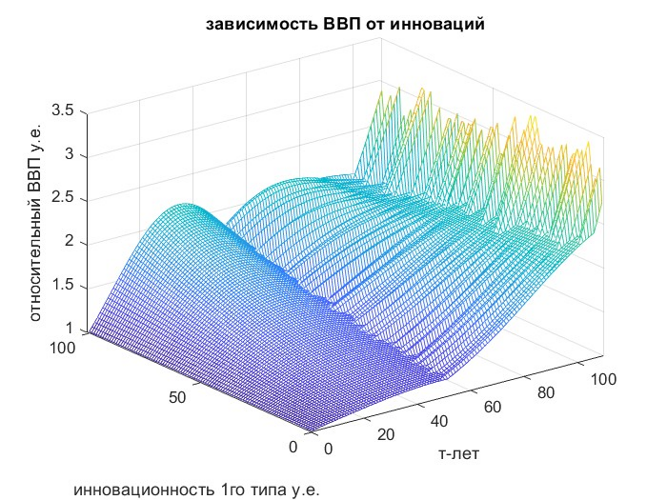

Теперь, зная об этой закономерности, мы можем вернуться к концепции Мокира. Он уточняет, что инновации инновациям рознь, и вводит определения двух типов знаний. Первый тип — «перспективные знания» (P-тип), знания о том, как лучше делать что-то. Как, по сути, повышать КПД той или иной системы. И знания второго типа, принципиально расширяющие спектр доступных к использованию ресурсов. По Мокиру, это знания М-типа — революционные знания об устройстве мира. Рисунок №2 (ниже), который я публиковал в «БИЗНЕС Online» в августе, показывает, что знания первого типа (P-типа, по Мокиру) не могут остановить падение, стагнацию экономической системы. Они лишь ускоряют эволюцию на определенном отрезке. Мокир делает такой вывод из общих соображений, опираясь на экспериментальные факты и логику и пока не подкрепляя их расчетами и оценками.

Рисунок №2

Рисунок №2

Спасают ситуацию инновации второго типа (по Мокиру, М-типа), которые революционно изменяют технологии. С моей точки зрения, важно, что такие знания расширяют возможности использования ресурсов, потому что стагнация и спад начинаются в первую очередь из-за исчерпания ресурсов.

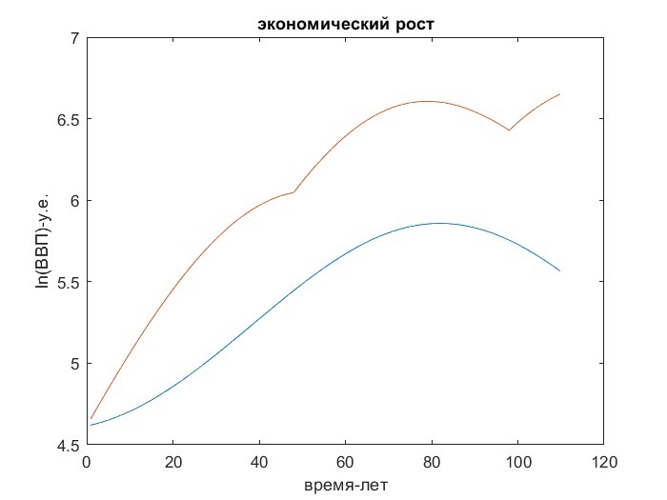

Рисунок №3

Рисунок №3

На рисунке №3 (выше) показано, как включаются инновации этого типа, принципиально расширяющие базу доступных природных ресурсов. Только такие инновации обеспечивают долгосрочное устойчивое развитие в полной соответствии с концепцией Мокира.

Рисунок №4

Рисунок №4

На рисунке №4 показан эффект одновременного применения инноваций первого и второго типа. Можно оценить их значимость в краткосрочной, долгосрочной и среднесрочной перспективах. По Мокиру, это одновременная работа знаний P- и M-типа (кстати, в этой модели проявляются «циклы Кондратьева»). Справедливости ради я в своих работах, моделях не использовал теорию учащения мутаций (в случае экономики инноваций) в условиях рассогласования системы с внешней средой (например, дорожает себестоимость нефти, газа).

Рисунок №5

Рисунок №5

Рисунок №6

Рисунок №6

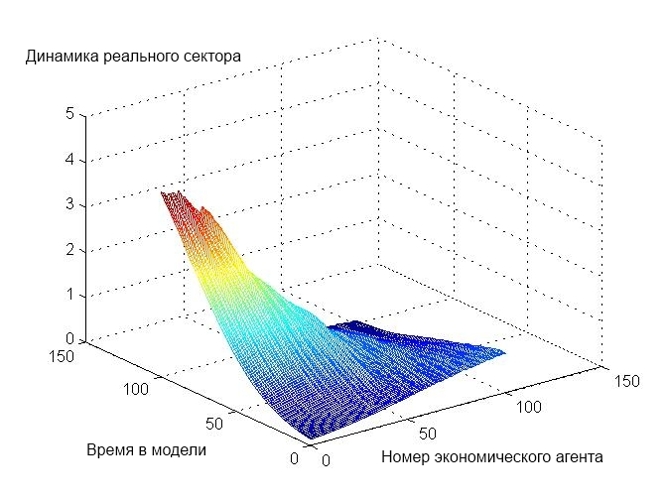

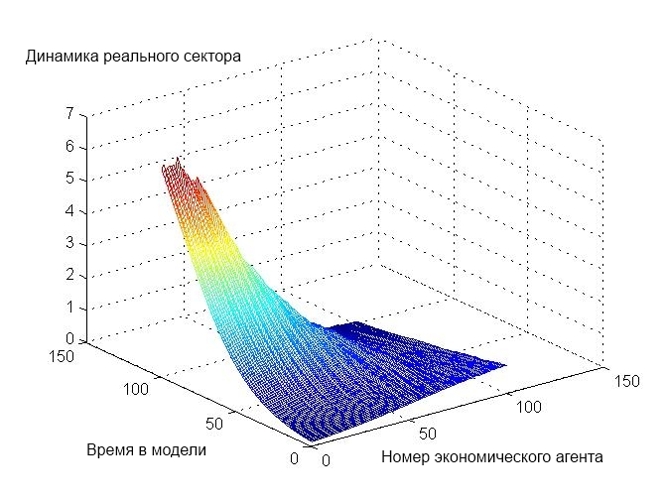

На рисунках №5 и 6 иллюстрируется работа принципа «созидательное разрушение», который используют и развивают нынешние нобелевские лауреаты. Агенты (фирмы), обладающие на старте большим капиталом, но меньше склонные к инновациям, автоматически обнуляются. Рисунок №6 отличается от рисунка №5 тем, что на нем показано, что происходит, если в 5 раз увеличивается финансирование науки и инноваций. Сравнивается с учетом того, сколько Россия и другие страны, рекордно финансирующие инновации, в них вкладывают. Видно, что такие вложения сильно влияют на темпы роста агентов, а следовательно, страны.

Представленные модели демонстрируют, что агенты, имеющие меньше капитала на старте, но применяющие инновации, быстро растут отчасти за счет перетока капитала от тех, кто инновации не применяет. Это и есть автоматическое «созидательное разрушение». Обнуляются те, кто работает хуже, чем экономическая система, в силу «неинновационности».

«Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме говорил о необходимости создания ЦОДов, для которых потребуются серьезные энергозатраты»

«Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме говорил о необходимости создания ЦОДов, для которых потребуются серьезные энергозатраты»

ЦОДы Миллера

До сих пор обсуждается заявление председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера, сделанное на Петербургском международном газовом форуме, который прошел в начале октября. Миллер говорил о необходимости создания ЦОДов (центры обработки данных, или дата-центры), для которых потребуются серьезные энергозатраты. И те страны, у которых не хватит ресурсов на создание таких дата-центров, будут «выброшены на задворки истории». Миллер напомнил про энергию для дата-центров как необходимый фактор развития.

Идея создания дата-центров рядом с источниками газа довольно стара. У нас в стране много нефтяных месторождений со свободным газом, который очень трудно использовать. Его сжигают, а можно было бы использовать для получения электричества. Если на базе такой газовой электростанции построить дата-центр, то при наличии спутниковых группировок, позволяющих наладить эффективный обмен данными, это действительно может быть экономически выгодно. Но что важно, это все-таки инновация, увеличивающая КПД системы. Она не ставит вопрос: а с какой стати эти дата-центры должны «съедать» столько энергии?

Для меня пример того, как я в этом плане сильно ошибся, — это биткоины, майнинг которых поглощает очень много энергии. Можно генерировать криптовалюты, которые не требуют такого количества энергии. Поэтому я думал, что обязательно появятся инновации второго типа, которые предложат что-то принципиально новое в плане расхода энергии на подобные валюты и произойдет «созидательное разрушение», что неэффективную криптовалюту вытеснит «энергосберегающая», эффективная «крипта». По факту ничего подобного не произошло. Это пример того, что могут работать и нерыночные, и неэволюционные механизмы.

Что касается заявления Миллера о создании ЦОДов. Раз это инновация первого типа (напомню, это «перспективные знания» о том, как лучше делать что-то), зачем государству в нее сильно вкладываться? Она понятная, экономически просчитываемая. Если выгодно фирмам-агентам, они и сами свои деньги могут вложить, а если невыгодно, то и государству не стоит.

«Освоение космического пространства принципиально увеличивает доступные ресурсы»

«Освоение космического пространства принципиально увеличивает доступные ресурсы»

Даже если не лететь на Марс, можно доставлять железно-никелевые астероиды на орбиту Земли

Интересная постановка вопроса была на Международном форуме природоподобных технологий, организованном НИЦ «Курчатовский институт». Директор вуза Михаил Ковальчук не первый год говорит о том, что не только дата-центры, но и суперкомпьютеры «съедают» слишком много энергии. Если сравнить человеческий мозг с суперкомпьютером, у которого число элементов равно числу элементов человеческого мозга, то мозг будет расходовать 20 Вт, а компьютер (притом что связей между элементами будет меньше) — в миллион раз больше! Естественно, встает вопрос о необходимости инноваций второго типа — это революционные знания об устройстве мира. Должны быть решения, на порядок увеличивающие энергоэффективность компьютеров.

Я знаю, что в «Курчатнике» над этим работают, но, насколько они близки к решению проблемы, судить не берусь. Тем не менее у Ковальчука правильная постановка вопроса и в такие инновации, в поиск решений государство должно вкладываться, даже не зная заранее правильного ответа. Вернемся к аналогии с биосистемами. Куда эволюционировать, клетка не знает, она вынуждена «вкладываться» в разные варианты, и это обеспечивает эффективную эволюцию. Конечно, тут аналогия уместна с ограничениями, поскольку у каждой страны свои локомотивные отрасли. Да, есть своя специфика у экономических систем, тем не менее сама аналогия, идея, на мой взгляд, рабочая.

На том же форуме природоподобных технологий обсуждалась, пожалуй, вторая по значимости тема — ядерные космические буксиры. Освоение космического пространства принципиально увеличивает доступные ресурсы. Даже если не лететь на Марс, все равно можно доставлять железно-никелевые астероиды на орбиту Земли. Есть масса понятных проектов, которые будут работать при наличии ядерных буксиров. На мой взгляд, на эту тему абсолютно правильно выступают представители и «Роскосмоса», и «Росатома». Это одно из самых важных направлений, которое государство должно финансировать значительно больше.

Ядерная энергетика замкнутого типа, которая тоже обсуждалась на форуме, также относится к важнейшим инновациям второго типа, которые должно поддерживать государство. Она принципиально расширяет доступные к использованию ресурсы. Современные АЭС работают на уране-235, которого в 100 раз меньше, чем урана-238, нужны другого типа циклы, чтобы задействовать его, а затем и торий (я писал об этом тут). «Росатом» и «Курчатник» разработками технологий в этой части занимаются достаточно эффективно. Тут у государства поменьше забот, т. к. работа уже перешла от стадии фундаментальных вопросов «Как сделать это возможным?» к стадии первого типа «Как сделать лучше?». Нужны не новые революционные решения, а увеличение эффективности!

Комментарии 27

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.