«Называть нас проектом VK или проектом «Яндекса» так же абсурдно, как называть пассажира «Яндекс.Такси» сотрудником «Яндекса», — говорят создатели обсуждаемого мессенджера Telega Фанис Садыков, Александр Смирнов. Татарстанские разработчики сделали клиент «Телеграма», в котором можно звонить без ограничений и контролировать детей. Проекту один год, но в последний месяц приложение особенно «стрельнуло», получив 500 тыс. пользователей, а также порцию критики и обвинений в связях с властями. О том, в чем несовершенство исходного мессенджера Павла Дурова, как продавали платформу для интерактивных видео VK и куда идет российский IT-рынок, они рассказали в интервью «БИЗНЕС Online».

Создатели обсуждаемого мессенджера Telega Фанис Садыков, Александр Смирнов

Создатели обсуждаемого мессенджера Telega Фанис Садыков, Александр Смирнов

«Мы сами смеялись над шутками «ловит даже на парковке», но у VK мощная технология для звонков»

— Фанис, Александр, в последние дни в сети активно обсуждают ваше приложение Telega — телеграм-клиент, созданный на базе открытого кода мессенджера. Относятся к нему по-разному, кто-то вас обвиняет в сотрудничестве с «товарищем майором», мол, это схема, чтобы прослушивать звонки и просматривать телеграм-чаты, другие с удовольствием получают возможность снова звонить контактам из мессенджера. Можете рассказать, что это за решение на самом деле, почему оно появилось и что оно может?

Александр Смирнов: Давайте начнем с самого начала. Мы с 2013 года активные пользователи «Телеграма». Я привел туда всю семью и окружение, использовали в личных коммуникациях и в бизнесе. И мы, как предприниматели с пытливым складом ума, понимали, чем можно улучшить продукт, чтобы усовершенствовать свой пользовательский опыт, решить боли. Так появилась Telega. Это форк «Телеграма» — продукт на открытом коде с дополнительными функциями. Он далеко не первый, в мире уже достаточно таких клиентов, и не только для мессенджера. Хороший пример — технология Chromium, на базе которой созданы Google Chrome, «Яндекс.Браузер» и другие.

С точки зрения пользователей, это выглядит как отдельное приложение. Ты авторизуешься через него в своем телеграм-аккаунте и начинаешь пользоваться знакомым мессенджером с дополнительными функциями и стабильной связью. Если проводить аналогии, то можно сравнить это с почтовыми клиентами. Один и тот же аккаунт Gmail, «Яндекс.Почты» или Outlook можно открыть в разных программах. Аккаунт остается тем же, письма хранятся у почтового сервиса, а разные клиенты добавляют удобства: умные фильтры, офлайн-режим, свой интерфейс. Мы делаем упор на проблемы, которые сегодня существуют, и возможности, которые, на наш взгляд, упускает сам «Телеграм».

Разрабатывать приложение мы начали год назад, но в последний месяц оно «стрельнуло», и мы получили 500 тысяч пользователей. Такими темпами скоро пробьем миллион и больше. Мы попали в волну и сейчас уже занимаем 3-е место в сторах.

— А «Телеграм» какие боли вам доставлял?

Фанис Садыков: Для нас вызов — улучшить и так почти идеальный продукт. Но он сталкивается со сложностями, которые сегодня можно преодолеть технически. Например, звонки в «Телеграме» исторически были не очень хорошего качества, мы добавили альтернативу, и это сейчас самая популярная функция.

Смирнов: Из личных болей — у нас дети школьного возраста, нужна коммуникация, когда ты на работе, а он в школе или дома. Но дети залипают в гаджеты, а на телефоне с «Телеграмом» есть доступ ко всему. Ребенок мог «тапать хомяка», получать доступ к каналам, не соответствующим его возрасту, ему мог написать любой контакт, мошенники в том числе. И мы придумали родительский контроль — семейную группу. Ты как родитель через свой телефон на устройстве ребенка можешь ограничить время использования приложений, заблокировать доступ к определенному контенту, или ограничить круг входящих контактов, чтобы быть уверенным, что ему пишут только одобренные: мама, бабушка, учитель, друзья.

«Разрабатывать приложение мы начали год назад, но в последний месяц оно «стрельнуло», и мы получили 500 тысяч пользователей»

«Разрабатывать приложение мы начали год назад, но в последний месяц оно «стрельнуло», и мы получили 500 тысяч пользователей»

— Но и в «Телеграме» можно включить прием сообщений только от контактов.

Смирнов: Да, но в ограниченном формате. Каждая новая симка, которую мы покупаем, уже кому-то до нас принадлежала. И тебе незнакомцы пишут: «Привет, ты появился в „Телеграме“». Плюс не стоит забывать об опасных для детей каналах (например, когда-то был условный «синий кит»). Кстати, не только дети уязвимы, но и пожилые родители, которые порой с трудом разбираются в мессенджерах и подвержены влиянию мошенников. Многие ограничения, накладываемые сейчас на мессенджеры, оправдывают борьбой с мошенниками, нам кажется, что это можно решить через дополнительный функционал, как наш родительский контроль.

Это одно из первых направлений. С другой стороны, «Телеграм» не только коммуникация, это способ понять, что происходит в мире, многие подписаны на десятки информационных каналов. Чаты, каналы — все в одном окне. Мы вернули стену! (Смеются.) Это удобная лента новостей из каналов, на который подписан пользователь. Внедрили небольшие дополнения: функции для редактирования текстов, кастомные обои: если ты в Казани, то можешь выбрать казанские обои, если в Москве — московские. Это незначительная деталь, но пользователи говорят, что им приятна такая персонализация.

Фанис Садыков: Важно, что мы также поддерживаем все обновления мессенджера, внедряем их в течение двух недель после публикации. При этом добавляем точечные изменения, важные для российского рынка.

«В первый день после релиза люди сделали около 16 тысяч звонков по Telega — понятно, что мы попали в болевую точку»

«В первый день после релиза люди сделали около 16 тысяч звонков по Telega — понятно, что мы попали в болевую точку»

— За счет чего звонки продолжили функционировать при всех сегодняшних ограничениях?

Садыков: Как форк мы можем быстро добавлять новые фишки. Звонки в «Телеграме» и раньше вызывали вопросы по качеству и стабильности, а в последнее время они вообще перестали работать. Мы и сами смеялись над шутками «ловит даже на парковке», но по факту у ребят из VK мощная технология для звонков, и она доступна для внедрения другими разработчиками. Мы ее и встроили — именно технологию — в нашу инфраструктуру, а не чужой продукт.

При этом пользователь сам выбирает: обычный звонок или наши альтернативные звонки. В первый день после релиза люди сделали около 16 тысяч звонков по Telega — понятно, что мы попали в болевую точку. Значит, будем дальше прокачивать именно эту часть продукта.

— А правда, что для звонков используете технологию VK Calls SDK?

Смирнов: Да, как медиастек. VK Calls SDK — это коммерческий продукт, открытый для любых разработчиков. Мы интегрировали именно технологию в собственную инфраструктуру, а не сервис звонков.

— То есть не зря ваш мессенджер связывают с VK? И перекидывают мостик к российским властям?

Смирнов: Мы используем некоторые технологии VK, «Яндекса» и других компаний на стандартных коммерческих условиях. В IT это нормальная практика: брать надежные готовые инструменты, чтобы развивать продукт быстрее и стабильнее. Использование таких инструментов не делает нас частью какой-либо компании. Telega — независимый проект, который развивается на наши средства после продажи предыдущего бизнеса Movika. Называть нас проектом VK или проектом «Яндекса» так же абсурдно, как называть пассажира «Яндекс.Такси» сотрудником «Яндекса». Мы не являемся проектом какой-либо компании, не входим ни в одну экосистему и не являемся госпроектом.

Александр Смирнов: «Telega — независимый проект, который развивается на наши средства после продажи предыдущего бизнеса Movika. Мы не являемся проектом какой-либо компании, не входим ни в одну экосистему и не являемся госпроектом»

Александр Смирнов: «Telega — независимый проект, который развивается на наши средства после продажи предыдущего бизнеса Movika. Мы не являемся проектом какой-либо компании, не входим ни в одну экосистему и не являемся госпроектом»

— Дмитрий Тарасенко, которого называют экс-разработчиком «Телеграма», сообщил, что обнаружил, что при авторизации ваше приложение сливает номер телефона на свой сервер. Так ли это на самом деле?

Смирнов: Говорить, что мы сливаем номер на свой сервер, неверно. Автор этой истории не сделал базовый фактчекинг и перепутал сервисные запросы клиента (валидация номера, антиспам-проверки, синхронизация локальных настроек) с авторизацией в «Телеграме». Auth_key_id, который упоминают, — это служебная метка и сама по себе доступа к аккаунту не дает.

Чтобы понимать контекст источника: он вел форк «Телеграма» и в 2021 году публично закрыл проект, заявив, что «официальный код — куча дерьмово написанного кода» и «работать с ним — мучение». Позже ушел в TGX, но, по его словам, «разочаровался». Оценок не даем, фиксируем факты: собственный форк закрыт, автор резко высказывался об официальном коде. Это важно учитывать при оценке его претензий. Мы за прозрачный разговор и честный разбор.

— А от официальной команды «Телеграма» обратную связь получали?

Садыков: Нет, но было бы интересно ее получить. Нужно понимать, команда «Телеграма» знает о существовании сторонних клиентов через открытый API, включая наш. Все клиенты должны соблюдать правила «Телеграма», и в случае нарушений доступ может быть ограничен. Наш проект соответствует правилам платформы.

— У «Телеграма» есть возможность вас отключить?

Садыков: У них много возможностей. Но разберемся, как все технически выглядит. Пользователь через нас заходит в «Телеграм», подключается к его серверам, все шифруется его решениями. Мы не забираем у мессенджера аудиторию — наоборот, помогаем ее удерживать. И «Телеграм», распространяющий открытый код, сам заинтересован, чтобы часть аудитории, которая по каким-то причинам недовольна или не может пользоваться основным клиентом, имела доступ к их инфраструктуре.

«Команда «Телеграма» знает о существовании сторонних клиентов через открытый API, включая наш»

«Команда «Телеграма» знает о существовании сторонних клиентов через открытый API, включая наш»

— Звонки в иностранных мессенджерах «ограничили» под предлогом борьбы с кибермошенниками. Не боитесь, что из этих же соображений заблокируют возможность звонить через ваш форк?

Садыков: Я бы подошел с обратной стороны. Мы команда, которая находится в Казани, разрабатываем решения для отечественного рынка. Хочу верить, что мы делаем продукт, полезный аудитории, вносим вклад в технологическую независимость страны и используем для этого локальные технологии.

Отключить могут, но на рынке много других проектов, которые предоставляют доступ к связи. У нас компания — в России, вносит свой вклад в развитие рынка. Зачем нас блокировать?

— Но чисто технически возможность есть?

Смирнов: Технически можно запретить нам использовать технологию звонков, убрать нас из RuStore, Роскомнадзор может заблокировать. В теории возможно абсолютно все. Но не видим оснований, почему до этого может дойти. К тому же у нас большой продуктовый бэклог, в планах много интересного, вплоть до внедрения ИИ-ассистентов. Так что не звонками едиными (улыбается).

— Еще в Telega пытливые умы обнаружили функцию черного списка каналов, ботов и пользователей. Это для чего нужно? Цензура?

Смирнов: Нет. Так называемый черный список — это служебный фрагмент кода, который разрабатывался в рамках системы родительского контроля и в текущих релизах не используется. Это локальная, опциональная настройка, позволяющая родителям скрывать нежелательный контент в детских/семейных профилях.

Фанис Садыков: «Мы хотим сохранить базовые принципы «Телеграма», интеграция платного функционала должна быть ненавязчивой: любая плашка о рекламе будет вызывать негатив. И делаем ставку на полезные точечные улучшения»

Фанис Садыков: «Мы хотим сохранить базовые принципы «Телеграма», интеграция платного функционала должна быть ненавязчивой: любая плашка о рекламе будет вызывать негатив. И делаем ставку на полезные точечные улучшения»

— Как планируете монетизировать аудиторию? Будет подписка?

Садыков: Ключевое: весь базовый функционал «Телеграма» у нас остается полностью доступен и бесплатен. Но мы верим в перспективу монетизации, например, ИИ-ассистенты, возможно, будем монетизировать. Есть идеи по рекомендательной системе — каналы, интересные пользователю, будут отображаться у него в ленте. Она может стать инструментом монетизации продвижения канала для админов и блогеров. «Телеграм» в эту сторону пока не идет, возможно, потому что каналы далеко не во всех странах востребованы, а для нас это мощный драйвер. Но сегодня важнее собрать аудиторию.

Мы хотим сохранить базовые принципы «Телеграма», интеграция платного функционала должна быть ненавязчивой: любая плашка о рекламе будет вызывать негатив. И делаем ставку на полезные точечные улучшения. Монетизация будет происходить в любом случае не за счет пользователя, а за счет бизнеса, который сможет зарабатывать через наш продукт. Например, сейчас мы готовим ряд сильных решений для авторов и админов каналов, уже совсем скоро все анонсируем.

— Этого будет достаточно для заработка?

Садыков: По нашим ожиданиям, да. Это очень большой рынок. Если реализовать все задумки, экономика будет хорошо «биться».

Предыдущий проект — платформа интерактивных видео Movika, которую Фанис Садыков и Александр Смирнов успешно продали команде VK

Предыдущий проект — платформа интерактивных видео Movika, которую Фанис Садыков и Александр Смирнов успешно продали команде VK

«Мы понимали, что конкурировать с YouTube и TikTok — самоубийство, потребовались бы миллиарды»

— К вопросу об экономике. Telega не первая ваша разработка: предыдущий проект — платформу интерактивных видео Movika — вы успешно продали команде VK. Можете рассказать о нем немножко подробнее: как родилась сама идея?

Смирнов: Это был 2015 год. Мы увидели французский ролик, снятый от первого лица: герой плывет на яхте в океане, его сшибает парус, он оказывается в воде, а судно уплывает. Тут появляется интерактив — надо крутить колесико мышки, чтобы догнать яхту. Начинаю крутить, плыву, чтобы спастись, но не могу — и умираю. Вижу воспоминания персонажа — семья, дети… а он умирает. Тут вылетает реклама: «Оказавшись в открытом море, обязательно надевайте спасательный жилет», — и ссылка на покупку. Я захотел купить этот жилет, сидя дома на стуле, потому что мне показали, что произойдет без жилета. Вот это супервовлеченность!

— Вы изначально планировали сами снимать такие видео?

Садыков: Мы сами и снимали! В какой-то момент собрали все деньги — даже ребята из окружения помогли — и сняли концепт рекламы для Adidas. Точно так же нужно крутить колесико мышки, чтобы убежать от людей по лесу. Ты бежишь, у тебя рвутся кроссовки, потому что для бега по пересеченной местности нужна подходящая обувь. Приехали в Adidas, нам хлопали стоя, сказали, что это гениально. Начали разрабатывать концепты, согласования шли три-четыре месяца. Потом нас связали с главным офисом в Германии, и там все заглохло. А через год они выпустили проект с той же механикой, использовали все, вплоть до концепта! Наш назывался Run to Live, они назвали RunToScroll.

Смирнов: Если triple-A-компания создает продукт, который делаешь ты, значит, все делаешь правильно. Мы решили, что в маркетинге это применимо. У нас был успешный кейс с Университетом Иннополис во время приемной кампании абитуриентов 2016 года, который дал нам proof of concept — доказанную гипотезу, за которую заплатили рублем. Мы поняли, что можем продавать решение.

Садыков: Всех достали с этими интерактивами (смеется). Познакомились со всей Казанью и половиной Москвы. Пытались продавать в Red Bull, КАМАЗ, Nike, Puma.

— Что отвечали?

Садыков: Многих идея интересовала, сделали пару кейсов. Но цикл производства очень длинный, сложно было поставить на поток. Мы работали в Иннополисе, всю зарплату инвестировали в проект. Делали все на амбициях своими силами, как и сейчас.

— А на что вы жили, если все деньги вкладывали в этот проект?

Садыков: Это интересный вопрос, я сегодня на него не могу ответить. А тогда… ты только окончил институт, молод, горишь идеей и питаешься воздухом.

— Вы сказали, что интерактивные видео было сложно и долго создавать. Можете раскрыть, как это выглядело с точки зрения технологии?

Смирнов: Был цирк с конями на съемках. Мы айтишники, но пришлось писать сценарий и заниматься съемками. Ты тестировщик, программист, режиссер и актер с GoPro во рту. Бегаешь по лесу в кроссовках.

Продакшен, предпродакшен, постпродакшен, музыка — все занимает много времени и сил. Плюс это накладывается в потоковую передачу в 2015 году, чтобы отдавалось быстро, в хорошем качестве. Это интерактив — здесь идут параллельные видеодорожки и в предзагрузке висит еще несколько, так как по сюжету есть развилки. Съемка рекламного ролика на пять минут занимала два месяца с разработкой и монтажом.

Садыков: Помню проект для Kazan Digital Week, там по сюжету стартапер получил инвестиции от непрофильного инвестора и потом убегал. Снимая это, главный герой пробежал по IT-парку за три дня 90 километров. Снять с первого дубля, когда камера трясется во рту, сложно. Система стабилизации — шнурок от кроссовка.

«Еремеев не классический инвестор: он открыл нам глаза и много дверей»

«Еремеев не классический инвестор: он открыл нам глаза и много дверей»

— А когда все превратилось в платформу?

Садыков: Когда познакомились с нашим будущим инвестором, главой группы компаний Fix Дмитрием Еремеевым. Он пересобрал наше видение двумя вопросами. Сначала спросил, сколько проектов мы делаем в месяц, — и мы осознали, что даже одного не делаем. Тогда он сказал: «Ребята, хотите заработать на Mercedes или сделать историю? Если историю, если хотите делать что-то большое — упаковывайте технологию в платформу, выводите на рынок, чтобы появлялись тысячи проектов в год». В тот вечер мы ушли от него совсем другими. И начали разрабатывать платформу.

Еремеев не классический инвестор: он открыл нам глаза и много дверей. Мы начали процесс сначала. Создали MVP, привлекли инвестиции от сооснователя QIWI Сергея Солонина, Сбер проинвестировал — мы создавали контент для образовательных целей. Познакомились с Тимуром Бекмамбетовым — он тогда переехал в Казань, тоже советовал, как улучшить продукт. Это был интересный этап, мы общались с технологическими лидерами рынка. YouTube делает интерактивные видео, назначают руководителя, мы созваниваемся и делимся опытом.

Потом нами заинтересовалось «VK Видео» в части создания интерактивного контента.

— Чем привлекли VK?

Смирнов: Видео — история, завязанная на аудитории, и мы понимали, что конкурировать с YouTube и TikTok — самоубийство, потребовались бы миллиарды. Поэтому в нашей стратегии всегда была коллаборация с кем-то крупным, кто понимает в производстве и дистрибуции медиа.

Садыков: У нас имелась хорошая накопленная экспертиза в разработке видеоплеера, которая оказались полезной в перезапуске «VK Видео».

«Нами заинтересовалось «VK Видео» в части создания интерактивного контента»

«Нами заинтересовалось «VK Видео» в части создания интерактивного контента»

Смирнов: Интерактивные видео были в Netflix, и у них это была закрытая технология. Мы сделали ее открытой, когда любой контент-мейкер может авторизоваться и выложить проект. Это прецедент.

— Была свобода действий?

Садыков: Нужно отдать должное, большие корпорации позволяли нам быть собой и делать результат так, как умеем. Нельзя сказать, что гиганты полностью уничтожили твою идентичность, самобытность и атмосферу, сказав: «Будьте такими». Мы ожидали, что придется сложно, что утонем в процессах, что нам станут диктовать. Получилось наоборот — ты, как предприниматель, согласовываешь идею, но мы сохранили стартаперский дух.

— Сколько пользователей сейчас?

Садыков: Movika активно работает и развивается, насколько я знаю, команда занимается не только интерактивным видео. По количеству пользователей сейчас не подскажу, надо у них спросить.

— А почему формат не распространился повсеместно?

Смирнов: Здесь скорее речь не о «непопулярности», а о фокусе применения. «Линейный» контент удобен для вечернего отдыха: после работы человек хочет включить что-то фоном без выбора. Интерактив — это lean-forward-опыт, где зритель вовлечен и влияет на сценарий. Такой формат прекрасно работает там, где выбор — часть ценности: развлекательная анимация, маркетинговые кампании и проморолики, демонстрации продукта и обучение сотрудников, детское, дошкольное и школьное образование, геймифицированные курсы. В этих вертикалях он дает более высокую вовлеченность, лучшее запоминание и досмотры, потому что пользователь не просто смотрит, а действует.

Мы видим устойчивый спрос в B2B-сферах и в контенте для детей: там «выбор и действие» действительно раскрывают формат на полную.

— Раскроете, за сколько продали долю VK?

Садыков: Нет, но могу сказать, что получили достаточно, чтобы с комфортом развивать новый проект. Сейчас понимаем, что выходим на более серьезный уровень, поэтому открыты к предложениям от партнеров и инвесторов, которые разделяют наши подходы к развитию сервиса.

«У нас тенденция — лучше переманить состоявшегося человека. Разработчикам привычно менять работу раз в три года, особенно тем, кто в крупных компаниях»

«У нас тенденция — лучше переманить состоявшегося человека. Разработчикам привычно менять работу раз в три года, особенно тем, кто в крупных компаниях»

«Мы публикуем вакансию и получаем 300 откликов за пару дней»

— Сколько человек сегодня в вашей команде?

Садыков: Сейчас больше 15 сотрудников постоянно работают над проектом Telega. Также есть контрагенты, фрилансеры, специалисты в техподдержке.

— Это только казанские?

Садыков: Нет, есть ребята из всей России — из Новосибирска, Махачкалы, Москвы. Мы любим офисный режим и стараемся нанимать преимущественно из Казани. Но разработчики не любят ходить в офис. Талантов по стране много, и мы часто соблазняемся, если специалист интересен и принесет пользу, нанимаем на удаленку.

Смирнов: Ядро нашей команды — ребята, которые с нами больше 10 лет. Это очень ценно. Они с интересом перешли на новый проект, все-таки мы вместе переживали взлеты и падения, можно сказать, семья, а не команда.

— Планируете расширяться?

Садыков: Да, активно расширяемся во всех направлениях. Например, у нас пока нет версии для компьютеров. Мы недавно наняли инженера, который начал разработку десктопной версии. Также открыты вакансии по инфраструктуре, аналитике, продакт-менеджменту и Android. Чем больше пользователей, тем больше людей надо для поддержки.

— Насколько сегодня просто найти специалиста на рынке?

Садыков: Мы публикуем вакансию — и получаем 300 откликов за пару дней. Но среди них очень мало тех, кто подходит по критериям. Сейчас базовые требования сильно выросли. На Западе считается, что инвестиция в 100 джунов — хорошая: 10 человек вырастут и отобьют затраты на сто. А у нас тенденция — лучше переманить состоявшегося человека. Разработчикам привычно менять работу раз в три года, особенно тем, кто в крупных компаниях. Им становится скучно сидеть над одной задачей полгода и не видеть результат в проде. Мы, стартаперы, в преимуществе: не зацикливаемся на одной задаче, двигаемся быстро, регулярно выпускаем фичи и даем возможность реально вписать себя в историю продукта. Понимаем, что это не для всех, но есть высококлассные специалисты, которым как раз ценны такой темп, влияние на продукт и возможность оставить свой след.

— А кто эти 300 спартанцев, откликающиеся на вакансию?

Садыков: Как правило, джуны и мидлы или считающие себя таковыми. Редко — сеньоры, которые устали работать в большой компании. Джунов редко, но тоже берем, потому что они мыслят иначе, смотрят на задачу по-другому. Среди них бывают интересные кандидаты, которые могут изменить команду.

«Ядро нашей команды — ребята, которые с нами больше 10 лет. Это очень ценно»

«Ядро нашей команды — ребята, которые с нами больше 10 лет. Это очень ценно»

«Инвесторы не дураки, они интересуются стартапами, которые вышли на операционную прибыль»

— Планируете ли привлекать внешние инвестиции для развития Telega?

Садыков: Наших денег хватит, чтобы развить проект до определенного уровня, но в каком-то пределе понадобятся инвестиции. При достижении DAU (ежедневная аудитория) от 4–5 миллионов пользователей будут нужны серьезные вложения. Уже сейчас рассматриваем технологических партнеров, которые разделяют наше видение развития. Мы открыты к предложениям.

— А вообще насколько тяжело сегодня IT-стартапу привлекать инвестиции в России?

Смирнов: Даже 10 лет назад, когда на рынке были шальные деньги, это было непросто. Если раньше еще можно было что-то нарисовать, добавить AI и блокчейн, сейчас вряд ли это пройдет. Инвесторы не дураки, они смотрят на подтвержденные гипотезы, интересуются стартапами, которые вышли на операционную прибыль. Всем, кто на более ранних стадиях — super-seed, pre-seed, — откровенно сложно. Рынок постоянно меняется. В российские компании начали инвестировать другие люди, которых раньше не было.

Садыков: Рынок стал более зрелым, и базовые требования к проектам выше. Раньше инвестировали скорее институциональные игроки, а сейчас на инвестиционном рынке много кто научился оценивать стартапы, команды.

— Кто в Татарстане готов вкладываться в стартапы?

Садыков: Я бы не отделял Татарстан от России — много игроков приезжают из Москвы и варятся в стартаперской среде. Продукты же только на Татарстан не создаются, сразу делаются на всю страну. Любую федеральную компанию можно рассматривать как инвестора — многим интересен перспективный стартап. Вопрос, как ты его преподносишь и впишется ли он в концепцию компании. «Татнефть», например, активно инвестирует, другие нефтяные компании с интересом смотрят на IT-рынок, просто многие сделки непубличные.

— Есть у нас условно какой-нибудь российский Пол Грэм со своим Y Combinator?

Садыков: Если бы был, вы бы знали. Скорее в таком виде нет. Нельзя сравнивать их рынок с нашим, у нас другие условия. Например, Movikа развивалась не по классической дорожке, с точки зрения выручки было не так хорошо, но мы наращивали технологический потенциал. Это нестандартный путь для российских стартапов, но типичный для США.

— Какие сейчас стандартные критерии оценки развития IT-компании в России?

Садыков: Это выручка и EBITDA. Смотрят по экономике. Если у тебя хороший прогноз по EBITDA — ты потенциально интересен многим. А когда делаешь ставку на исследования — это более тяжелый путь.

Еще ключевой момент — команда: насколько она способна вырасти за тот промежуток, на который собираешься инвестировать. Даже мы когда кого-то нанимаем, смотрим, насколько сотрудник сможет приумножить свои знания, пока будет у нас работать. Ты инвестируешь в человека свое время, деньги, внимание, и, если он не готов показать кратный рост и приносить пользу, он неинтересен.

— Говорят, что 9 из 10 стартапов проваливаются и это нормально. Какие основные ошибки совершают начинающие предприниматели?

Смирнов: Их много. Самая банальная — плохой анализ рынка. Ты либо влезаешь в перегретый рынок, либо понимаешь, что просто реализуешь свою «хотелку», а рынка там нет. Или нет в продукте сильных преимуществ, или банально не хватает финансирования. Причин провалов много — и это нормально. Надо просто менять отношение людей к неудачам — не «фу, ты неудачник, иди работай», а «попробуй еще раз». В технологиях это обычная история. Посмотрите на разработку ракет или автомобилей: десятки прототипов, испытания, краш-тесты, неудачные пуски — и каждый сбой дает новые вводные. В софте так же: фичи гоняют через тесты и A/B, что-то «падает» — команда фиксит и едет дальше. Ошибка — это шаг вперед, если правильно ее разобрать.

— А у вас какой был самый первый совместный проект? И как сложилась его судьба?

Смирнов: Это было приложение RelaxUp для поиска мероприятий по интересам. Я с командой начал его локально в Йошкар-Оле, где родился и вырос, там интересная школа, которая взращивала не просто исполнителей, а IT-предпринимателей. В университете были мотивирующие преподаватели, такие как Юрий Усков, Александр Галочкин — основатели iSpring, TravelLine — локальных компаний, которые сидят в Йошкар-Оле, но зарабатывают миллиарды на российском и международном рынке.

Но все равно это маленький город и рынок. В какой-то момент захотели экспансии, решили брать Казань. Нужен был человек, который хорошо знает местный рынок, и я вспомнил про Фаниса, с которым познакомились на форуме «Селигер», спали в соседних палатках.

Садыков: Тогда я работал в крупной IT-компании, но уже осознал, что работа по найму в корпоративной среде не мой формат. Как раз в это время мне пишет Саша с предложением присоединиться к проекту. С этого сообщения началась наша история.

В RelaxUp тогда была интересная рекламная система, много фильтров: по радиусу, интересам, времени — афиша с уведомлениями и регистрацией. Быстро собрали порядка 70 тысяч пользователей — для такого приложения тогда это было много. Подключили много заведений, кинотеатров, клубов. Но монетизировать проект не получилось, к 2015 году появлялись аналогичные решения, с инвестициями было плохо, и мы решили выйти из проекта.

Смирнов: Как раз классическая участь 9 из 10 стартапов, которые не «выстреливают».

— Чего вам тогда не хватило?

Садыков: Знаний, как монетизировать такие продукты. Аудитория была, а правильно упаковать и продать УТП не получилось. У российских IT-стартаперов это общая боль. Делаем хорошо — продаем не очень. Но мы многое поняли тогда — это была школа жизни. Каждое падение воспитывает. Если сравнивать нас тогда и сегодня — это разные люди.

Смирнов: Иногда опыт от горького поражения ценнее, чем от легкой победы. Мы разбираем каждую ошибку — по косточкам. Говорят, дураки учатся на своих ошибках, умные — на чужих. Не согласен. Мы учились на своих: пропустили через себя и закрепили на практике. Каждая такая ошибка дает именно практический опыт, который работает в реальных условиях. Теория полезна, но без личной обкатки она мало применима.

— Какие главные проблемы вы видите сегодня в IT-сфере в России?

Садыков: Сейчас в IT больше возможностей, чем проблем. В любой отрасли они возникают ежедневно, и предпринимателя от непредпринимателя отличает умение вовремя их увидеть и быстро превратить в продукт.

Мир локализуется: спрос на региональные решения растет. Команды, которые грамотно закрывают ниши, освободившиеся после ухода западных сервисов, получают серьезное преимущество. Кризис — это не только риски, но и новые окна для локального IT. Посмотрите на финтех: по удобству и зрелости решений мы уверенно в мировом топе.

— Сценарии роста IT-компаний у нас какие? Мы каждый год делаем топ IT-компаний, и на вершине, как правило, только компании, которые работают на государство.

Садыков: В статистике и рейтингах чаще видны компании, работающие с крупными заказчиками, в том числе в госсекторе. Это скорее вопрос масштаба. И это не единственный сценарий роста. Есть сильные продуктовые команды, которые, находясь в Казани, создают решения для международного рынка и стабильно развиваются, просто они реже на виду.

Если обобщать, сегодня есть разные траектории роста: продуктовая, сервисная, экосистемная, отраслевые партнерства и их сочетания. Правильнее говорить о многообразии стратегий и устойчивой продуктовой экономике — каждая команда выбирает свой путь развития.

— А вы сами не думали выйти на экспорт со своими решениями?

Садыков: Мы думаем о том, что можем быть полезны не только в России, потому что проблемы, которые решаем, актуальны во многих регионах. Поэтому такой сценарий не исключаем, а даже сильно рассматриваем, что будем интересны как минимум во всем русскоязычном пространстве.

— И наш традиционный вопрос: три секрета успешного бизнеса.

Смирнов: Люди, команда — это свято. Потому что любой проект, независимо от сложности — ракеты ли ты запускаешь, чтобы изучать космос, медицину ли развиваешь, неважно, — любой проект делают люди. Один в поле не воин, поэтому нужна хорошая команда.

Второе — преимущество. У продукта должен быть четкий перевес. В презентациях это часто называют «ключевыми особенностями», я — «нечестным преимуществом» в хорошем смысле: то, что сложно скопировать: команда, технологии и прочее.

И третье — важно хорошо понимать рынок, на котором работаешь, и его объем. Когда работаешь на растущем рынке с серьезным преимуществом и сильной командой, твоя идея имеет чуть бо́льшую вероятность выстрелить.

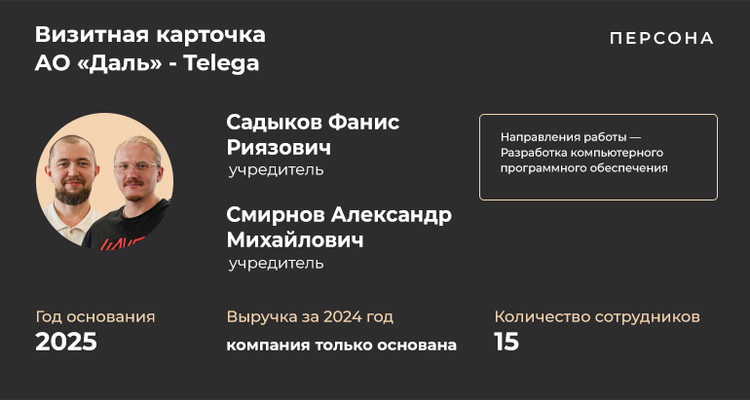

Визитная карточка компании

АО «Даль» – Telega

- Год создания — 2025.

- Направления работы — разработка компьютерного программного обеспечения.

- Количество сотрудников — 15.

- Учредители — Фанис Садыков и Александр Смирнов.

- Выручка в 2025 году — компания только основана.

- Чистая прибыль — компания только основана.

Визитная карточка руководителя (учредителя):

Смирнов Александр Михайлович

Родился 9 января 1991 в Йошкар-Оле.

Образование: ПГТУ, факультет информатики и вычислительной техники (программирование вычислительной техники и автоматизированных систем (2008–2009); лесопромышленный факультет (2010–2014).

Трудовая деятельность:

- Telega — телеграм-клиент (c 2024 года по сегодняшний день).

- Movika — интерактивное видео (2015–2024).

- Relax UP — мобильный гид в мире развлечений (2014–2016).

До этого с 2008 года — ИП Смирнов А.М., разработка ПО.

Семейное положение: женат, двое детей.

Садыков Фанис Риязович

Родился 24 апреля 1991 в селе Степное Озеро Нурлатского района

Образование: КГФЭИ (финансы и кредит).

Трудовая деятельность:

- Telega — телеграм-клиент (c 2024 года по сегодняшний день).

- Movika — интерактивное видео (2015–2024).

- АНО «Фонд развития города Иннополиса» (2017–2018).

- Relax UP - мобильный гид в мире развлечений (2014–2016).

- ЗАО «Барс Груп» (2014–2014).

Семейное положение: женат, двое детей.

Комментарии 36

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.