«Как же на все эти перипетии отзывались татары? Опыт рассмотрения показывает, что все зависело от места проживания и социального статуса. В Сибири, где служилые татары составляли до 40 процентов военно-служилого сословия, их положение было стабильным… Не так было в Мещерской стороне и Касимовском ханстве», — пишет ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов о периоде Смутного времени рубежа XVI–XVII веков. О том, существовала ли на тот момент «татарская опасность» для Московского государства, как судьбу Бориса Годунова решил вулкан в Перу и на чьей стороне в этот период оказались служилые татары, — в материале постоянного автора «БИЗНЕС Online».

Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым. Из коллекции Музеев Московского Кремля

Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым. Из коллекции Музеев Московского Кремля

Смута: трагедия и мифы

«Нет, любовь к отечеству не земное чувство! Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому безвестному отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения нашего!»

Михаил Загоскин, «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829)

Мы много говорим об исторической памяти и ее отражении в народной памяти. И больше сосредоточены на ключевых эпизодах именно татарской истории. Но сейчас есть вполне оправданный повод поговорить о более широком фоне, как о самой истории татар, которая вписалась в общее российское прошлое, так и о том, в каком русле развивалась эта история.

Поводом к разговору стал государственный праздник — День народного единства, введенный 4 ноября 2005 года. Он был приурочен к освобождению Кремля от польского гарнизона, который в этот день начал переговоры о сдаче. А сдача гарнизона и торжественный въезд в Москву войск ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым состоялись 6 ноября 1612 года.

Конечно, само празднование в ноябре Дня народного единства стало фактом отрицания социальной сегрегации, которую несла в себе идея Великого Октября и день праздника большевистского переворота, совершенного 26 октября (7 ноября по григорианскому календарю) 1917 года. Праздник, который должен был перетянуть на себя общественное внимание в начале ноября, через какое-то время сам стал превращаться в фантом. Для престарелых коммунистов, ностальгирующих о своей молодости, скоро стало трудно поддерживать градус переживания даты «зари новой жизни».

Запал активистов советского строя стал естественно иссякать, а молодежь в идею уничтожения старого мира «до основанья, а затем построить новый мир» не верила и повторения советского процветания с талонами на еду и ежегодными поездками «на картошку» не желала. Согласитесь, идея праздника, объединяющего граждан России, особенно в нынешних условиях, гораздо более продуктивна и идеологически правильна. Хотя некоторые ностальгируют о безумных многочасовых маршах по улицам своих городов по принуждению парткома, профкома и дирекции. Но отнюдь не все. Идея праздновать день захвата власти большевиками, уничтожившими миллионы своих соотечественников ради собственных призрачных целей, несильно вдохновляет.

Другое дело, что за 20 лет так и не выработался канон нового праздника, который оказался в тени других государственных торжеств. Возможно, было бы уместно сделать его Днем согласия и дружбы народов, посвященным воспоминанию о вкладе всех народов России в ее развитие и процветание. Полагаю, это вернуло бы ему смысл и сделало бы этот день реально праздником народного единства.

Изгнание поляков из Кремля. Э. Лисснер

Изгнание поляков из Кремля. Э. Лисснер

Откуда взялось слово «смута»

Смыслом праздника народного единства являлся день возвращения власти в Кремль, отражения польского наступления и тем самым восстановления суверенитета в России московским правительством. Потребовался еще год, чтобы был избран новый царь — Михаил Романов, и страна постепенно стала выходить из кризиса, который длился с 1598 по 1613 год. Это время в литературе обычно называется Смутой. Считается, что впервые это определение сформулировано еще в 1610 году в жалованной грамоте царя Василия Шуйского одному дворянину, мотивируя пожалование ему владения тем, что он сохранял верность царю, «будучи у нас в Московском государстве в смутное прискорбное время…».

Ясно, что само понятие это происходит не от этой грамоты, наоборот, оно широко использовалось в разговорном обороте, поэтому попало в официальные акты. В любом случае слово показывает, что понимание у современников происходивших событий было весьма «смутным». Уж простите за каламбур. Реально, если мы посмотрим внимательно на это слово, то увидим в этом ряду другие слова — «смутиться», «смутный» и «смутьян». А семантическая область этого слова с одной стороны, занимает понятие «крамола», с другой — «смешивать» и «неясность». Т. е., если хочешь понять смысл этого понятия, поневоле смутишься от смешения разных исторических явлений в это непредсказуемое время всеобщего смятения.

Нет никаких сомнений, что для начального этапа развития российской науки понимание сути этого кризиса не могло возникнуть в силу особого взгляда на прошлое. Даже такие умы, как Николай Карамзин, Михаил Соловьев и Николай Костомаров, скорее упивались описаниями ужасов и бедствий народных, чем пытались дать строгий анализ внутренних причин кризиса. Вот в каких выражениях пишет об этом Карамзин: «Но кто мог узнать и всю Россию, где в течение веков видели мы столько подвигов достохвальных, сколько твердости в бедствиях, столько чувств благородных. Казалось, что россияне уже не имели отечества, ни души, ни веры; что государство, зараженное нравственною язвою, в страшных судорогах кончалось!»

Этот историк был еще и хорошим писателем, что тогда было редкостью. Достаточно почитать тяжелый слог Василия Татищева или Михаила Соловьева. Но Карамзин находил яркие образы и высвечивал драматические эпизоды, усиливая их накал прекрасно подобранными оборотами. В итоге в имперской историографии все свелось к «нравственным язвам» общества, что было понятно для того времени. Эта особенность едко высмеивалась в эпиграмме 1818 года, посвященной Карамзину, которую приписывают Александру Пушкину: «В его „Истории“ изящность, простота. Доказывают нам без всякого пристрастья. Необходимость самовластья. И прелести кнута». Такая наука даже в трудах своих лучших представителей не могла подняться выше обличения «смущения» нравственности и «самозванческой интриги».

«Экономическое положение страны надорвалось в результате длительных завоевательных походов Ивана IV — Казань, Астрахань, Сибирь. Неудачные войны с Крымом и провальная Ливонская война»

«Экономическое положение страны надорвалось в результате длительных завоевательных походов Ивана IV — Казань, Астрахань, Сибирь. Неудачные войны с Крымом и провальная Ливонская война»

Страна надорвалась в результате завоевательных походов Ивана IV

Советская историография, прошедшая через горнило «Красной Смуты», смотрела на события трехвековой давности уже совсем другими глазами. И тут нельзя не удивиться тому, что советские ученые всячески избегали даже намека на схожесть и рядоположенность этих Смут. А то, что выход из одной в календарном плане совпадал с началом другой, это вообще было предано забвению. Очевидно, поэтому советская историография много и часто живописала Смуту именно как крестьянскую войну начала XVII века, борьбу против закрепощения и самодержавия. А воцарение Михаила Романова считалось победой контрреволюции.

Помню, в университете у нашего преподавателя вызвал шок доклад, где наш сокурсник доказывал, что одной из главных движущих сил этой войны были казаки и дворяне. Фраза «конечно, после крестьянства и посадских людей» не исправила ситуацию. Мы нарвались на лекцию о политической безграмотности и непонимании сути классовой борьбы как движущей силы истории. Все мы знали, но, читая различные опубликованные документы периода Смуты, не могли закрывать глаза на факты. Не выработалась еще функция видеть факты, если они противоречат постулатам исторического материализма. Как изящно выразился один из партийных чиновников, критикуя небольшие вольности мысли и следование источникам некоторыми московскими профессорами, «мы воспитываем советских людей, а не древних греков». Поэтому настоящее источниковедение всегда было под сильным давлением.

Постепенно и все более громко стали раздаваться голоса авторов, которые писали о глубоком и многостороннем кризисе, который охватил Россию в начале XVII века. Это было не одно какое-то явление, а своего рода «идеальный шторм», который едва не повернул историю Россию совсем в другое русло. Одним из первых, кто осмелился писать об этом, был ленинградский профессор Руслан Скрынников, чьи труды 1980-х, как биографические («Иван Грозный», «Борис Годунов», «Лжедмитрий» и др.), так и сугубо научные, о социально-политическом кризисе в России, сразу становились научными бестселлерами. Их невозможно было купить, хотя расходились они огромными тиражами, какие не снились даже современным детективам и фэнтези. Для своего времени это стало прорывом, который был расширен и превращен в научную концепцию уже в постсоветское время в трудах его учеников и последователей.

Здесь следует отметить, что основными составляющими кризиса стало тяжелое экономическое положение страны. Она надорвалась в результате длительных завоевательных походов Ивана IV — Казань, Астрахань, Сибирь. Неудачные войны с Крымом и провальная Ливонская война — все это разоряло не только крестьян, но и главным образом мелкопоместное дворянство. Именно эти «воинники», чьими усилиями и стойкостью добывалась слава государства, оказались разорены беспрерывными походами и частыми перемещениями по стране.

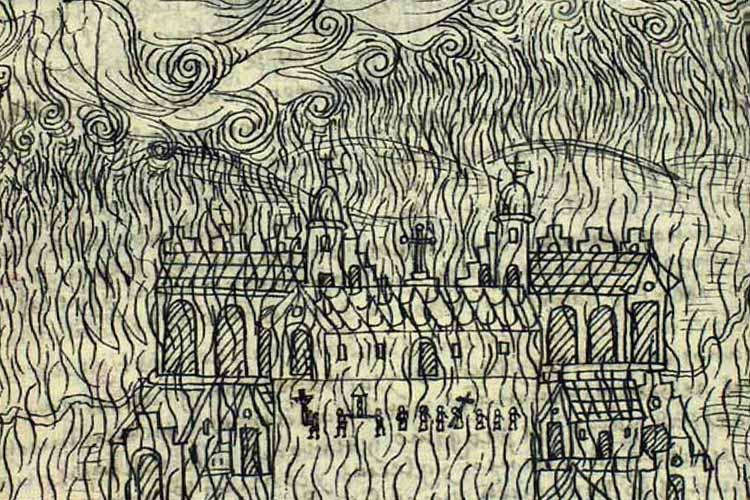

Извержение вулкана Уайнапутина (1600). Тонны пепла падают на город

Извержение вулкана Уайнапутина (1600). Тонны пепла падают на город

Как извержение вулкана в Перу связано со Смутой

Сельское хозяйство подорвано не только поборами и налогами, отвлечением на строительство крепостей и засечных линий, но и прямым разорением со стороны опричников, которые жгли целые села. Существующий строй и попытки закрепощения вызывали массовое бегство крестьян, холопов и посадских людей на окраины, где они пополняли ряды городовых казаков или даже вольных людей, селившихся на степной границе. Сильнейший удар по социальному строю и порядку нанесла опричнина — превращение половины страны в личную собственность царя и его ближайшего окружения, а вторю половину — в бесправный объект репрессий и разорения.

Царствующее беззаконие и самовластие привели к отчуждению от власти не только «черного люда», но и дворянства. Может быть, все это и не стало бы катастрофой при мудром правлении Бориса Годунова, но стало. В силу многих причин, включая то, что он сам поднялся до «чинов известных» из опричнины, он не мог радикально порвать с прошлым. Пытался, но не мог. Ситуацию катастрофически усугубил голод 1601–1603 годов, разоривший тысячи крупных и мелких хозяйств. Это был не просто мор, не божественное проклятье, обрушившееся на Россию. Это было одной из тех мировых катастроф, которые показывают, как хрупок и ужасно мал наш мир. Даже в то время, когда не было ядерного оружия, происходили геологические катастрофы огромной силы.

Событие, едва не уничтожившее Россию, случилось на другом конце мира, в Новом Свете. В Андах 16 февраля и 5 марта 1600 года произошло грандиозное извержение вулкана-пятитысячника Уайнапутина на юге Перу. Вулканический пепел и песок засыпал территории этой страны на расстоянии более 300 тыс. кв. километров. Города Перу днем погрузились во тьму из-за кружащегося пепла. Песок и пепел, примерно 20 куб. км, поднялся в воздух и разнесся по всему миру. Судя по современным исследованиям ледников Гренландии, пепел не только попал туда, но и покрыл Северное полушарие пыльной дымкой, мешая проникновению солнечных лучей. Лето 1601 года стало самым холодным во втором тысячелетии. Заморозки летом и многочисленные дожди уничтожили урожай. В Подмосковье хроники отмечали, что был «великий мраз и позябе всякое жито и всякий овощь, и бысть глад велик 3 лета».

Но если другие страны Света смогли выбраться с огромными потерями и для них этот природный катаклизм не стал катастрофой, то для России и, что характерно, для Китая это было началом Смуты. В Китае началась череда народных восстаний, которые привели к краху династию Мин в 1644 году. К власти пришел не очередной народный вожак, хотя он был близок к этому, Смутой воспользовались маньчжуры и, дождавшись взаимного ослабления императорской армии и повстанцев, сокрушили их, установив свою власть в стране, которая продержалась до Синьхайской революции 1911 года.

«Избрание Годунова не вызвало противодействия. И если бы не ужасная природная катастрофа в Перу и трехлетний неурожай, система выборного царя могла утвердиться в России. Во всяком случае, подобная альтернатива была вполне возможна»

«Избрание Годунова не вызвало противодействия. И если бы не ужасная природная катастрофа в Перу и трехлетний неурожай, система выборного царя могла утвердиться в России. Во всяком случае, подобная альтернатива была вполне возможна»

«Страна настолько погрузилась в разбой, беспорядок и беззаконие, что крупное боярство, города и дворянство были готовы присягнуть хоть черту»

В России все было, к счастью, не так катастрофически, хотя вопрос стоял о призвании на престол королевича Владислава, сына короля Речи Посполитой. Причем самые крупные бояре, включая Романовых, поддержали кандидатуру Владислава. Если бы не чванство и глупость польской шляхты, которая стала себя вести в Москве как в завоеванном городе, неизвестно, в какую бы сторону двинулась Россия на этом поворотном моменте своей истории. Здесь следует подчеркнуть, что осколки советской исторической науки в виде «иностранной интервенции», «самозванщины» и «классовой борьбы против крепостничества» лучше забыть. Это фантомы, которые пришли в нашу науку благодаря нехитрой подмене понятий и модернизации прошлого вследствие аналогии Смуты с гражданской войной 1918–1922.

Правда в том, что к 1611 году страна настолько погрузилась в разбой, беспорядок и беззаконие, которые творили все стороны конфликта, что крупное боярство, города и дворянство были готовы присягнуть хоть черту, если он наведет порядок в стране. И избрание Владислава, который обещал обуздать казацкую вольницу, на которую последовательно опирались Лжедмитрий, Иван Болотников, Лжедмитрий II и Иван Заруцкий, было вполне закономерным. Именно неприятие Смуты привело к созданию посадских ополчений, которые изгнали поляков из Москвы, навели порядок в стране.

Возникает вопрос: что было движущей силой идеологии столь разных политических сил в стране, если не принимать во внимание «вольное казачество» и наемников типа «лисовичков», которые быстро превратились в настоящие бандитские отряды, наводившие ужас на целые регионы? Предполагается, что это явно выраженное стремление всех слоев общества ограничить самовластие царя, его власть сословными нормами и рамками, в какой-то мере поставить под контроль общества.

Именно поэтому избрание Годунова не вызвало противодействия. И если бы не ужасная природная катастрофа в Перу и трехлетний неурожай, система выборного царя могла утвердиться в России. Во всяком случае, подобная альтернатива была вполне возможна. Но даже в том виде, в каком ограничение власти самодержца было в Московском царстве XVII века — через Боярскую Думу, принятие Судебника и т. д., вполне напоминает развитие некоторых европейских стран. Конечно, в России вряд ли бы утвердилась система правления по типу Речи Посполитой, но и деспотии с самым ужасным крепостническим строем можно было бы избежать.

«Петр Урусов (урожденный Урак, сын ногайского бия Джан-Арслана) вместе с Ададуровым был поставлен во главе отряда татар казанских, романовских и арзамасских, воевавших против Ивана Болотникова. Они сыграли заметную роль в подавлении восстания»

«Петр Урусов (урожденный Урак, сын ногайского бия Джан-Арслана) вместе с Ададуровым был поставлен во главе отряда татар казанских, романовских и арзамасских, воевавших против Ивана Болотникова. Они сыграли заметную роль в подавлении восстания»

Татарская аристократия оказалась на самом острие конфликта

Очень часто приходится читать у не самых плохих историков о том, что Россия пришла к такому строю потому, что всегда защищалась от внешних врагов и ей требовалось постоянное расширение дворянского сословия, которое составляло основу войска. Намек тут прозрачен и прост — на пресловутую «татарскую опасность». Но уже в XVII веке она была скорее фантомом (ну разве что со стороны Крыма, а в XVIII веке ее и вовсе не было, поскольку уже не Крым нападал на Россию, а наоборот). Но именно в XVIII — середине XIX века в стране восторжествовал самый дикий крепостнический строй. Кажется, что тут что-то не так с аргументами «татарской опасности», да и с любой другой. В то время как во всех странах Европы крепостной строй исчез, как факт, в России он принял вид самого жуткого рабства.

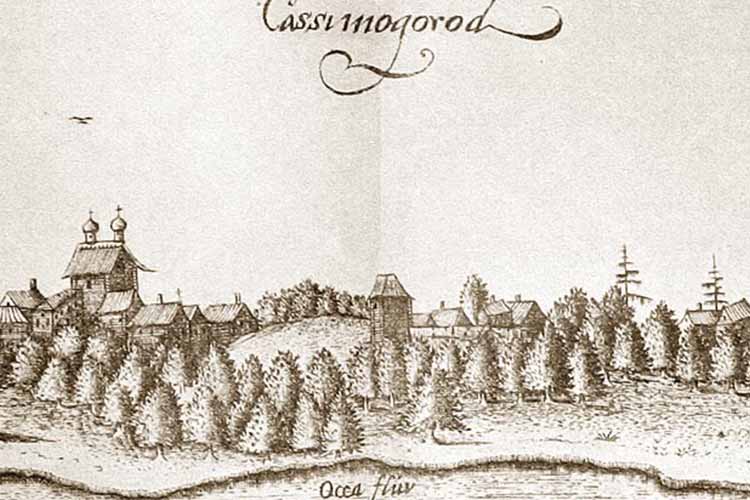

Но мы отвлеклись от главной темы. Как же на все эти перипетии отзывались татары? Опыт рассмотрения показывает, что все зависело от места проживания и социального статуса. В Сибири, где служилые татары составляли до 40% военно-служилого сословия, их положение было стабильным. А поскольку туда не доходили отряды «вольных» казаков, то сохранялась и политическая и в определенной мере экономическая стабильность. Не так было в Мещерской стороне и Касимовском ханстве. Местная татарская аристократия оказалась на самом острие конфликта.

Для Среднего Поволжья Смута началась в 1606 году, когда Поволжье получило известие о гибели царя Дмитрия. Отряды казаков, которые по его призыву двигались в Москву, подняли мятеж и, призвав народ к бунту против нового царя, развернули военные действия. На призыв откликнулись многие города, и осенью 1606-го мятеж охватил такие города, как Алатырь, Арзамас, Ядрин, Курмыш, Чебоксары и Свияжск. Скоро мятеж в поддержку нового «царевича Дмитрия» охватил обширные районы Поочья и Посурья. Центром восстания стал Арзамас, а одними из самых активных участников — служилые татары.

Так, одним из руководителей татарского отряда, действовавшего против Нижнего Новгорода, был мурза Айдар Енибяков, а против гарнизона Курмыша воевал крещеный татарин дворянин Казаков. Против восставшего арзамасского воеводы Бориса Доможирова царские власти вынуждены были послать войска верных воевод Лушкина и Ададурова (Одадурова). Они разбили и усмирили повстанцев. Возможно, правительство пошло на определенные уступки служилой знати, поскольку часть их вошла в состав правительственных войск. В 1607 году князь Петр Урусов (урожденный Урак, сын ногайского бия Джан-Арслана) вместе с Ададуровым был поставлен во главе отряда татар казанских, романовских и арзамасских, воевавших против Ивана Болотникова под Тулой, где они сыграли заметную роль в подавлении восстания.

«Царские войска под командованием Шереметева были двинуты на Касимов. Татары же «сидяху крепко, не похотеху града Царю отдати»

«Царские войска под командованием Шереметева были двинуты на Касимов. Татары же «сидяху крепко, не похотеху града Царю отдати»

Одни воевали на стороне Шуйского, другие — на стороне самозванцев

Но уже в 1608 году, когда к Москве подступил самозванец Лжедмитрий II, восстания в Казанском и Мещерском краях разгорелись с новой силой. В декабре 1608-го под Нижний Новгород «приходили … воровские люди Нижгородцы и Арзамасцы дети боярские, и Татарова, и Черемиса, и всякие подымные люди». Гарнизон отбил наступление и разгромил отряды повстанцев, взяв в плен около 300 человек, «а знамена и набаты поимали, а ушло тех воровских людей немного». Но сопротивление власти не прекращалось.

В 1608 году воевода Федор Шереметев был отозван в Казанский край, где пополнил силы и получил отдых. Через месяц он вернулся на Горную сторону и совместно с нижегородскими полками нанес несколько поражений отрядам повстанцев. Подавляя вооруженное выступление, он особо приказывал в наказной памяти своим начальникам, «письмяному» голове Словцову и стрелецкому голове Змееву «приводити во всех деревнях к шерти татар и черемису, что им быти под государвою… рукою навекинеотступным», «а коих волостях не учнут шертовати, и … те волости воевать, черемису и татар побивати, и жон их и детей в полон имати, и животы грабити, и деревни жечь». Т. е. для руководителя карательных отрядов было ясно, что движущей силой восстания являются служилые татары и черемиса.

Военные действия продолжались и позже. Властям стало ясно, что просто так подавить выступления служилых людей невозможно. Это не вооруженные крестьяне, которых можно было разогнать небольшими силами служилых. Татары сами были профессиональными воинами, и война с ними была сложной. Собственно, татары оказались заложниками ситуации. Одни воевали на стороне царя Василия Шуйского, другие — на стороне самозванцев. Характерен пример, когда в одной челобитной, поданной Лжедмитрию II в 1610 году, указывается, что его сторонники, служилые татары князь Мустафа Мамешев и мурза Мамеш Теребердеев, просят передать им поместья татар Теникея Енибякова и Бекбея Собаева, воевавших на стороне правительства.

К концу лета 1609 года наметился определенный перелом в этой войне. Царские войска под командованием Шереметева были двинуты на Касимов. Татары же «сидяху крепко, не похотеху града Царю отдати». Гарнизон оказал упорное сопротивление, но в конце концов город был взят штурмом, а множество его защитников и мирных жителей перебито. Проведя успешную кампанию, войска Шереметева «замирили» Горную сторону и Мещерский край, освободив от мятежников города Муром, Касимов, Мещеру, Елатьму, Кадом, Владимир и Суздаль. Это позволило ему выступить вверх по Волге, приводя к присяге города, ранее поддержавшие Лжедмитрия II, — Городец, Ярославль, Кострому, Углич, Тверь, Романов и др.

Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам в 1611 году. М.И. Песков (1834–1864)

Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам в 1611 году. М.И. Песков (1834–1864)

Кузьма Минин — татарин или нет?

Осенью 1609 года ситуация осложнилась. Польский король Сигизмунд объявил войну России и начал осаду Смоленска. Сторонники Лжедмитрия II начали переходить от него на сторону польского короля. «Тушинский лагерь» распался, а сам самозванец бежал в Калугу, где собирал сторонников, в первую очередь казаков во главе с атаманом Иваном Заруцким, чтобы организовать новое наступление на Москву. Оппозиционное Шуйским боярство предложило польскому королю возвести на российский престол его сына Владислава. Еще недавно победоносные войска Шуйского, лишившись после внезапной смерти князя Скопина-Шуйского своего признанного вождя, стали вдруг терпеть поражение за поражением.

Кризис власти и наступление поляков привели к мятежу и свержению 17 июля 1610 года царя Василия и пострижению его в монахи. У руля страны стала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским. Боярское правительство вступило в переговоры с Сигизмундом, подписав договор о признании Владислава русским царем. А уже 21 сентября 1610 года в Москву вступили польские войска. Приближение порядка прервало гражданскую войну. Лжедмитрий бежал в Калугу, где был застрелен Петром Урусовым, мстившим за смерть касимовского хана Ураз-Мухаммада. Таким образом, бек Урак (Урусов) стал подлинным героем, избавившим страну от самозванца. В этих условиях положение в стране стало более понятным и даже прозрачным. Надо было или присягать Владиславу, или собирать войско и идти освобождать Москву, чтобы установить там власть, которая бы устраивала бояр, духовенство, служилых людей и посадских.

Во главе ополчения стали опытный военачальник князь Дмитрий Пожарский и мещанин Кузьма Минин — уважаемый торговец. Вместе они создали сильное ополчение, куда влились, в частности, «С Романова … мурзы и татары». Т. е. татары с определенного момента перестали фрондировать с Москвой, а наоборот, в критический момент проявили лояльность.

С определенного времени благодаря неудачной догадке провинциального журналиста, пытавшегося доказать, что татары тоже участвовали в освобождении Москвы, появился фантом Кириши Минибаева — якобы настоящее имя Кузьмы Минина. Разумеется, нет никаких фактов о том, что он был крещеным татарином. Наоборот, его биография благодаря исследованиям хорошо известна. Сейчас доказано, что его род не имеет никакого отношения к Балахне и, соответственно, к некому купцу Мине Анкудинову, от которого якобы происходил Минин. Сохранились церковные записи, и никакого Мины там нет.

Попытки читать имя «Анкутдин» как некое татарское вообще является прекрасным примером «любительской лингвистики». На самом деле имя это редкое, но вполне христианское — Акиндин (с греческого — «безопасный»). Поэтому здесь нечего обсуждать, кроме фейка, который раз за разом воспроизводят писатели и журналисты. Тут мы имеем дело с современным городским мифом, который не имеет под собой никакой исторической основы, но зато очень нравится журналистам и политикам. К сожалению, реальная история совсем другая.

Карта восстания Джан-Али (1613–1618)

Карта восстания Джан-Али (1613–1618)

Еналеевское восстание

Между тем служилые татары, особенно перебежчики из лагеря сторонников Лжедмитрия II, участвовали в ополчениях. Однако их было не очень много. Есть несколько предположений и целый ряд историографических легенд о подписании Соборного уложения об избрании на царский трон Михаила Романова несколькими служилыми татарами и неким «мурзой Василием». Однако это не подтверждается источниками. Единственными служилыми татарами, подписавшими «Грамоту об избрании на царство», были четыре служилых татарина, писавшие арабским шрифтом: «Я Нешик Добз руку приложил. Я князь Исайбек Туманин за товарищей своих руку приложил. Я князь Аюка Джиран, вместо своих товарищей, руку приложил. Города Кадына вместо Петра Сипляя и Дестерзая руку приложил».

Казалось бы, в страну пришло умиротворение. И после некоторой стабилизации положения в России началось новое наступление на права татар-мусульман. В ответ на это в татарской среде вновь возник заговор, который вылился в вооруженное выступление служилых татар Заказанья под руководством служилого татарина, а может быть, и родовитого бека Джан-Али, — Еналея Валиахметова. Сведения о нем сохранились довольно смутные, но ясно, что это было выступление, которое серьезно обеспокоило казанские власти и через многие годы получило название «еналеевщина».

По словам источника, «в 1616 году изменили было Казанские татаровя, чуваша и черемиса и вотяки и башкирцы. И стояли под Казанью и под казанскими пригороды». Восстание оказалось довольно сильным, сотрясшим основы российской власти в Казанском крае. Сведений о требованиях восставших практически нет, но можно полагать, что они были стандартными: сохранение привилегий для служилого сословия и прекращение политики христианизации служилых татар. Нет сведений, что восставшие пытались восстановить Казанское ханство, хотя и это не исключено. К его подавлению они были вынуждены привлечь служилых татар из других регионов. Сведения о нем сохранились даже в народной памяти. Недаром некоторые татарские дворяне, участники Уложенной комиссии в 1767 года, говорят, что их предки верно служили царским властям, подавляя Еналеевское восстание.

Таким образом, татары в Смутное время полностью разделяли судьбу страны. Активно участвовали в различных военно-политических событиях, защищая свои интересы, выступая с оружием в руках против власти, которая пыталась наступать на их сословные привилегии. Конечно, история эта была сложной и обрастает различными мифами и фейками. Но надо помнить, что совокупность всех этих действий была направлена на сохранение единства России, большинство служилых татар верой и правдой сражались за свою Отчизну.

Комментарии 149

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.