«Если вы хотите в нынешних условиях разрабатывать лекарства, то изначально формируете проект как стартап. От науки там остается достаточно немного, вся эта история практически полностью о бизнесе», — констатирует руководитель центра нейрохимии и фармакологии Института им. Арбузова Константин Петров. Разработка терапевтических молекул в РФ подвисла, на доведение до продаж нужны миллиард долларов и мировой рынок, а западные компании разорвали все сотрудничество, поэтому пока в центре переключились на средства защиты растений. О том, как разработки ученых могут замедлить развитие болезни Альцгеймера и побороть облысение у мужчин, но эти исследования вряд ли дойдут до аптек, Петров рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

Константин Петров: «По сути, методик, по которым можно было исследовать биологическую активность, было две: это оценка острой токсичности на мышах и бег мышей на беговой дорожке»

Константин Петров: «По сути, методик, по которым можно было исследовать биологическую активность, было две: это оценка острой токсичности на мышах и бег мышей на беговой дорожке»

«В 90-х в лаборатории было два работающих прибора: шприц и беговая дорожка для мышей»

— Константин Александрович, расскажите, пожалуйста, о появлении центра нейрохимии и фармакологии. Когда он был создан?

— В советское время институт имени Арбузова разработал несколько молекул, которые стали лекарственными препаратами и дошли до аптек. Но в 90-х годах в биологическом подразделении все развалилось. Здесь было практически пустое здание: лишь несколько сотрудников, комнаты были заполнены неработающим оборудованием, которое было куплено в 80-х.

Я пришел в Институт в конце 2000 года после окончания Казанского государственного университета. Пришел и сказал: «Я хочу в своей ученой жизни делать лекарства. Мне сказали, что это к вам». Какое-то время я здесь поработал, но все находилось в страшном запустении. По сути, методик, по которым можно было исследовать биологическую активность, было две: это оценка острой токсичности на мышах и бег мышей на беговой дорожке.

— То есть были только мыши?

— Нет, еще крысы. И два работающих прибора: шприц, чтобы вводить мышам остро токсичные соединения и оценивать их, и второй прибор — беговая дорожка, переделанная под мышей для того, чтобы можно было оценивать, как вещества влияют на них: они начинают бегать либо лучше, либо хуже.

Чтобы молодой перспективный сотрудник не ушел из науки, меня командировали в другую, более благополучную лабораторию Евгения Евгеньевича Никольского в Казанском институте биохимии и биофизики, где я счастливо провел 10 с лишним лет. В 2014 году меня призвали восстанавливать биологическое подразделение — практически с нуля создавать новый центр нейрохимии и фармакологии. На этот проект был получен грант от российского научного фонда.

— Под какие задачи создавался этот центр?

— Удалось выделить три направления, которые можно было бы использовать в качестве основы для создания лекарственных средств. Первое — создание ингибиторов ацетилхолинэстеразы — веществ, которые блокируют фермент, разрушающий важный для памяти нейромедиатор ацетилхолин. По этому направлению ранее в Институте было синтезировано достаточно много активных молекул, и основная задача, которая стояла перед биологическим подразделением — придумать, где эти молекулы можно применить. Это был своего рода чемодан без ручки — оставить его жалко, потому что есть большой задел, но, как это использовать в медицинских целях, было неизвестно.

Кроме того, в советское время, еще в 60-х годах, ученый Владимир Савич Резник синтезировал молекулу, которая потом стала противоожоговым препаратом «Ксимедон». Противоожоговый препарат — это то, что написано в фармакопее, а по сути дела, это соединение, которое улучшает скорость регенерации тканей. Было высказано предположение, что и другие ткани, в частности клетки печени, он тоже сможет стимулировать к регенерации.

Также известно, что у достаточно большой части молекул, синтезированных в Институте, была антимикробная активность. Поэтому, с высокой долей вероятности, можно было предположить, что и другие молекулы, созданные в лабораториях института, будут обладать антимикробной активностью. Так было сформировано третье направление — поиск антимикробных средств.

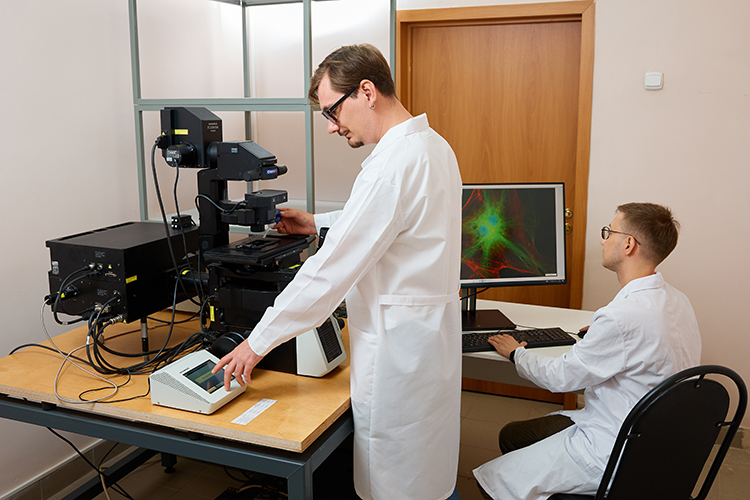

Международный научно-инновационный центр нейрохимии и фармакологии ИОФХ им. Арбузова ФИЦ казанского научного центра РАН был создан в 2016 году. Стоимость проекта составила 312 млн рублей, из которых 250 млн выделялись российским научным фондом.

В состав центра входят четыре лаборатории:

- лаборатория химико-биологических исследований;

- лаборатория химии нуклеотидных оснований;

- лаборатория микробиологии;

- лаборатория нейрофизиологии.

Центр сосредоточен на четырех научных направлениях:

- Изучение холинэстеразы (фермента, который расщепляет ацетилхолин — важный нейромедиатор в нервной системе) для лечения неврологических заболеваний.

- Создание нейро- и гепатопротекторов — препаратов для защиты нервной системы и печени на основе производных пиримидина.

- Создание антимикробных агентов.

- Поиск молекул, обладающих способностью убивать раковые клетки.

— Удалось ли выполнить все задачи этого гранта?

— Да, в первую очередь этот проект был все-таки инфраструктурным. Мы сейчас находимся в здании площадью порядка тысячи квадратных метров, здесь три этажа и подвал. Раньше нельзя было поставить сюда новое оборудование, поскольку все было захламлено старой, абсолютно нерабочей техникой, сейчас все переоснастили.

Кроме того, была сформирована научная идеология, ориентированная на публикации высокого уровня и научные достижения мирового масштаба. Например, прорыв был достигнут в области разработки новых средств доставки лекарств. Цель — улучшить их проникновение через гематоэнцефалический барьер. Это такой большой фильтр, которым мозг отделяется от остального организма. Существует проблема, что многие лекарства не могут проникнуть через него, поэтому можно разрабатывать новые молекулы, которые смогут преодолеть этот барьер или же пройти обходным путем — попытаться протащить имеющиеся лекарства, запаковав их в специальные наноконтейнеры — липидные пузырьки размером в десятки-сотни нанометров.

Когда создавался центр нейрохимии и фармакологии, директором института Арбузова был академик Олег Герольдович Синяшин, и от него мне поступило предложение возглавить этот центр. В первую очередь всю моральную ответственность за все наши успехи и неудачи я несу перед человеком, который в меня и всю команду поверил, не остановился на какой-то другой кандидатуре. И им также было высказано пожелание, чтобы мы по возможности восстановили позиции Института в разработке фармпрепаратов.

«Чтобы довести молекулу до продаж в аптеках, кто-то должен вложить в нее порядка миллиарда долларов. В России столько никто в молекулу не вложит, потому что на внутреннем рынке компания эти вложения никогда не отобьет»

«Чтобы довести молекулу до продаж в аптеках, кто-то должен вложить в нее порядка миллиарда долларов. В России столько никто в молекулу не вложит, потому что на внутреннем рынке компания эти вложения никогда не отобьет»

«150 миллионов человек в России — это не рынок для создания новой молекулы»

— Недавно на юбилее Казанского научного центра РАН рассказывали, что «Татхимфармпрепараты» выпускают четыре ваших препарата…

— Это достаточно старые разработки, еще времен СССР. Тогда, чтобы довести препарат до аптеки, нужно было показать эффективность и совершить некие административные усилия — чтобы одно министерство договорилось с другим министерством, появились какие-то приказы, на местах все закрутилось. Нельзя сказать, что в те времена зарегистрировать новый препарат было проще, но подход был принципиально другим, не как сейчас.

— А сегодня что нужно, чтобы довести препарат до аптеки?

— Если в Советском Союзе получение прибыли от разработок не было целью ни государства, ни Института, то в наших реалиях у нас лекарства выпускаются фармацевтическими заводами, которые находятся в частных руках. Поэтому если вы хотите в нынешних условиях разрабатывать лекарственные средства, то изначально формируете проект как стартап. От науки там остается достаточно немного, вся эта история практически полностью про бизнес, потому что вы должны разработать молекулу, которая займет свое место на рынке. Она должна пройти через все риски, связанные с клиническими и доклиническими испытаниями.

Ну и самая главная вишенка на торте: 150 миллионов человек в России — это не рынок, который окупит создание новой молекулы. Если препарат биотехнологический, какое-нибудь антитело или вакцина — еще может быть.

Большие фармкомпании, так называемая Big Pharma (Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, AstraZeneca, Roche, Novartis и другие) зарабатывают достаточно, чтобы все риски страховать. Издержки оплачиваются с продажи других более эффективных препаратов. Если разработка доходит до рынка, то разработчики обычно получают так называемые роялти — от 0,5–3 процентов с продаж. Соответственно, если у компании все хорошо и она торгует этим препаратом на мировом рынке на миллиард долларов в год, то даже 1 процент от этого уже хорошее подспорье в научной деятельности института.

Константин Александрович Петров — кандидат биологических наук по специальностям «физиология» и «фармакология». Основная область научных интересов — нейрофизиология. После окончания в 2000 году биологического факультета Казанского государственного университета работал в Институте органической и физической химии им. Арбузова, Казанском институте биохимии и биофизики, несколько лет работал в Университете Рене Декарта в Париже. С 2016 года возглавляет международный научно-инновационный центр нейрохимии и фармакологии института им. Арбузова, занимает должность доцента кафедры Зоологии и общей биологии К (П)ФУ.

— Удается ли сейчас вам сотрудничать с международными фармкомпаниями?

— Сейчас разработка малых терапевтических молекул находится в России в подвисшем состоянии. Потому что, чтобы довести молекулу до продаж в аптеках, кто-то должен вложить в нее порядка миллиарда долларов. В России столько никто в молекулу не вложит, потому что на внутреннем рынке компания эти вложения никогда не отобьет. Для этого нужен премиальный рынок США и Европы — это страны, где развито страхование, которое может покрыть достаточное дорогостоящее лечение. Может, за несколько лет все изменится, и Китай тоже станет премиальным рынком.

Соответственно, стратегия коммерциализации у большинства малых фармацевтических компаний какая? Они покупают молекулу у нас, доводят за свои средства до первого уровня клинических испытаний. Вложив 1–2 миллиона долларов, они за 100–200 миллионов продают это дело разработку Big Pharma. До успешно пройденного этапа первой фазы клинических испытаний на людях Big Pharma обычно сторонние разработки не покупает.

В 2022 году у нас началась СВО, в 2023-м мне позвонили и сказали: «Константин Александрович, у нас открыт новый закон природы. Закон всемирного тяготения знаете?» — Говорю: «Знаю». — «Так вот, новый закон природы недавно открыли: если европейский мужик, например, мажет лысину разработкой Российской академии наук, то он, скажем мягко, против мировой демократии. Как и в случае закона всемирного тяготения, просто игнорировать этот новый закон природы чревато негативными последствиями для компании. Наличие у нас в портфеле разработок молекулы, созданной в Российской академии наук, несет большой репутационный риск для компании. Кроме того, Big Pharma такую разработку с российской молекулой в основе точно не купит». В результате фармацевтические компании, купившие наши разработки, прекратили финансирование этих проектов. Это как с «Макдоналдсом», Zara и другими. Все собрались и ушли. Тут было примерно так же.

— Над какими лекарствами вы работали совместно с иностранными партнерами?

— Из того, о чем можно говорить, нам на данный момент удалось коммерциализировать две молекулы. Первая молекула создавалась как средство, которое позволяло замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. И вторая молекула — это средство для терапии андрогенной алопеции, той самой лысины на затылке у мужчин, которая вызывается тестостероном. Поэтому если у мужчины есть тестостерон, то с какого-то момента начинается облысение. Как вы понимаете, рынок для средств терапии андрогенной алопеции очень большой.

— И сейчас что с этими разработками?

— В случае с разработкой молекулы для терапии болезни Альцгеймера у нас есть официальное письмо, что в связи с изменившейся международной обстановкой компания прекращает развитие и финансирование этого проекта. Мы не можем продолжить сами продвигать эту молекулу, поскольку права на нее мы продали фармкомпании, но и компания тоже не хочет развивать эту разработку. По сути дела, они поступили с ней как с токсичным активом, перевели в убытки. В случае с терапией алопеции официального письма еще нет, но все пока тоже в подвешенном состоянии, без всякого движения.

— А на каком этапе все остановилось?

— В обоих случаях это был конец доклинических испытаний. Они были очень близки к тому, чтобы обратиться к какому-нибудь национальному регулятору, чтобы им разрешили провести первую фазу клинических испытаний. И после этого, насколько я понимаю их стратегию коммерциализации, с большой долей вероятности, эту разработку предложили бы кому-то из Big Pharma.

С прекращением финансирования российских разработок не только мы столкнулись, это проблема всех российских ученых, которым посчастливилось стать разработчиками лекарств. Здесь никаких обид, просто бизнес. Я общался с менеджерами в фармкомпаниях, которые вели наши проекты, они тоже несколько лет своей жизни вложили в каждый проект. Естественно, им очень хотелось, чтобы завершение было успешным. Но руки мы, конечно, не опускаем.

— А что это за компании? Из какой страны?

— Это европейские компании, я не хотел бы раскрывать, какие конкретно. Это все-таки коммерческая тайна.

«Мы сейчас активно разворачиваемся в сторону разработки средств защиты растений»

«Мы сейчас активно разворачиваемся в сторону разработки средств защиты растений»

«В отличие от Big Pharma, люди, которые выращивают бананы, удивительно неплохо относятся к разработкам РАН»

— Вы сейчас не разрабатываете лекарства?

— Сейчас нет. Я не ставлю перед своим подразделением задач проводить фармисследования с коммерческой целью. Мы сейчас активно разворачиваемся в сторону разработки средств защиты растений. Это гербициды, фунгициды, инсектициды и нематициды. В данный момент у нас в институте есть сотрудники с соответствующими компетенциями, позволяющими все четыре класса средств защиты растений оценивать по эффективности.

У меня наладился плодотворный контакт с научным подразделением фирмы «Август» — одной из крупнейший компаний в России, которые производят различные пестициды. Лицензирование и вывод на рынок средств защиты растений стоит кратно меньше, чем лекарственных средств для людей. И в отличие от Big Pharma, люди, которые выращивают бананы и продают их, удивительно неплохо относятся к разработкам РАН, не видят в них неприемлемых репутационных рисков.

— А если рассматривать не коммерческий интерес, а научный, над чем вы сейчас работаете?

— На данный момент у нас есть два гранта российского научного фонда, в рамках которых мы ведем исследования. Первый — полностью фундаментальный, это изучение нейромышечной синаптической передачи. Второй — изучение особенностей протекания болезни Альцгеймера, что, возможно, приведет к разработке новых подходов к терапии.

— Почему сложно разработать лекарство от болезни Альцгеймера?

— Лекарство для терапии болезни Альцгеймера трудно разработать, поскольку никто не знает, почему она начинается. Все знают, что заболевание характерно для позднего возраста, оно длится 5–7 лет и заканчивается в любом случае летальным исходом. Лечить его пока никто не умеет. Научные усилия сосредоточены на том, чтобы понять, что запускает этот процесс.

Второй вызов — диагностика. Сейчас ученые сосредоточены на обнаружении болезни Альцгеймера на ранней стадии. Даже если мы не знаем первопричину, есть достаточно много подходов к нейропротекции, то есть попыткам замедлить развитие болезни. Это как с онкологией: тяжело лечить рак четвертой стадии, но если найти его на раннем этапе, то исход будет достаточно благоприятным — даже если вы не сможете избавиться от раковых клеток, можно на годы замедлить процесс развития болезни.

При болезни Альцгеймера если человеку 80 лет и удалось существенно замедлить развитие потери дееспособности, то это уже хороший результат.

— Насколько удалось продвинуться вашим ученым в исследовании этого заболевания?

— В данный момент у нас реализуется научный проект, цель которого — попытаться объяснить, почему теряется эффективность существующей лекарственной симптоматической терапии. У 90 процентов пациентов применение средства терапии на начальной стадии заболевания оказывает выраженный положительный эффект — видно, что когнитивные функции восстанавливаются. Однако практически у 100 процентов пациентов через год положительного эффекта уже нет. Задача этого гранта — нащупать, что же там за этот год происходит. Если мы поймем, в чем причина снижения эффективности, и научимся на нее воздействовать, то, возможно, получим препараты, которые действуют не год, а два-три — это уже будет довольно серьезный вклад в развитие терапии.

— Вы приблизились к разгадке? Какой сейчас результат?

— Выдвинута гипотеза, и она в процессе проверки. Есть предварительный положительный результат. Пока большего сказать не могу.

«Сейчас ученые сосредоточены на обнаружении болезни Альцгеймера на ранней стадии. Даже если мы не знаем первопричину, есть достаточно много подходов к нейропротекции, то есть попыткам замедлить развитие болезни»

«Сейчас ученые сосредоточены на обнаружении болезни Альцгеймера на ранней стадии. Даже если мы не знаем первопричину, есть достаточно много подходов к нейропротекции, то есть попыткам замедлить развитие болезни»

«Большинство ученых не занимаются коммерциализацией идей. Это счастье, когда жена ученого может объяснить, чем занимается ее муж»

— Какие еще научные задачи перед вами стоят?

— Например, мы участвуем в проекте по неинвазивной доставке инсулина. Те, у кого диабет первого типа, вынуждены ежедневно делать себе уколы, это больно, неприятно. Есть проект, который позволяет доставлять инсулин в кровь чрескожно, наклеив пластырь.

— Когда мы сможем увидеть это на практике?

— Тут мы возвращаемся к первой части беседы. Для того чтобы увидеть это на практике, изначально нужно было формировать проект как коммерческий стартап. Скорее всего, мы увидим только публикации об этом исследовании в высокорейтинговых журналах.

— Просто интересно, для чего все это. Разве для статей?

— По большому счету, да. Большинство ученых не занимаются коммерциализацией своих идей. Это очень затратный процесс. Нужно найти молекулу, способную заинтересовать фармкомпанию. Потом рассылать в компании предложения, ездить по стартап-ралли и так далее.

Есть и достаточно большая ответственность перед близкими людьми. Приведу пример: моей жене задали стандартный вопрос: «Кем муж работает?» Она ответила: «Он ученый». Поступил уточняющий вопрос: «Мы вроде все грамотные, а делает-то что?» Это счастье, когда жена ученого может объяснить, чем занимается ее муж. В моем случае она может сказать, к примеру, что он делает лекарства. Хотя бы ради этого стоит идти в фармразработки.

— С вашей стороны мотивация понятна. А со стороны государства? Фонд выделяет деньги на исследования, вы даете результат, а дальше что? Ничего же не происходит.

— Нет, происходит. Просто не каждая научная разработка в ближайшее время может завершиться лекарственным препаратом. Это не значит, что разработка плохая. Пройдет 10 лет, и это может использоваться в качестве основы для создания средств терапии для какого-то заболевания. И не факт, что это произойдет в той самой лаборатории — может быть, на другом конце земного шара.

Есть договоренность между государствами финансировать фундаментальную науку, даже если она не приносит сиюминутного результата, потому что нельзя прогнозировать, к чему в будущем то или иное научное открытие приведет.

Иногда есть какие-то технологические ограничения, чтобы на данном временном отрезке дойти до создания лекарства. Но это не значит, что человечество должно в таком случае терять способ терапии, который может спасти десятки миллионов жизней. Поэтому существует финансирование мировой науки, чтобы обеспечить свободный обмен идеями. После того как мы что-то опубликовали, это становится общемировым достоянием. Каждый может это использовать и повторить, чтобы сделать какой-то следующий шаг. Так постепенно и создаются новые подходы к терапии заболеваний.

Например, технологию по внесению изменений в ДНК придумали в 60-х, а только сейчас появились успехи в генетических подходах терапии онкологический заболеваний. Прогнозировать в 60-х, что эту технологию так можно будет использовать, никто, конечно, не мог.

— То есть не факт, что ученый при жизни увидит результат своей работы?

— Да. Основная идея как раз в этом. Но это не повод пренебрежительно относиться к этой работе и не финансировать ее, хотя стоит понимать, что это ложится неким бременем на бюджет каждого государства. Каждое государство стремится к тому, чтобы соотношение того, что реализовалось за пределами страны, к тому, что все-таки будет приносить доход и производиться внутри, было выгодным.

«Поскольку все начиналось с уровня, близкого к нулю, у нас много молодежи»

«Поскольку все начиналось с уровня, близкого к нулю, у нас много молодежи»

«Если ничего не изменится в зарплатах ученых, они просто начнут искать другое место работы»

— Удается ли центру зарабатывать сейчас?

— Финансовый вопрос сейчас очень болезненный. Основная проблема — это, конечно, недофинансированность науки в целом. У молодежи зарплаты меньше 30 тысяч рублей в месяц. Если нет грантов, человек, который достаточно компетентный, больше 10 лет в профессии, просто оказывается в ситуации, когда при нынешних ценах в магазинах на свою зарплату даже теоретически не выживет.

В 2010-х была проведена серьезная реформа, когда наука начала финансироваться. «Сколково» появилось, был создан российский научный фонд с большим объемом грантов. Люди стали из-за рубежа возвращаться, молодежь после вузов стала идти в науку. До какого-то времени все было неплохо, например, удалось возродить наш центр. Опять же, была возможность зарабатывать, отчуждая собственность фармацевтическим компаниям, получать какие-то паушальные платежи. От коммерциализации одной из молекул я просто отложил всю сумму на обучение в вузе дочки. Это не очень много, я не купил виллу, яхту, но это довольно серьезное финансовое подспорье.

Сейчас грантов стало меньше, конкуренции больше. Надо понимать, что мы живем во время вооруженного конфликта, у государства другие приоритеты, жаловаться тут особо не на что. Но так или иначе, если ситуация не изменится, в какой-то момент это приведет к тому, что мы вернемся в 90-е годы, когда люди, не имея возможности обеспечить себя, просто уйдут в коммерцию, кто-то найдет позицию в Америке, Европе или Китае. Мы это проходили, все это уже было.

— Вы сказали, что у молодого сотрудника зарплата меньше 30 тысяч. А у более опытных?

— Как раз проблема нашего центра в том, что у нас большинство — молодые сотрудники. Во время начала работы над запуском центра здесь людей, которые остались со старых времен, было пять человек, включая меня. И поскольку все начиналось с уровня, близкого к нулю, у нас много молодежи. Поэтому у большинства сотрудников зарплата меньше 30 тысяч рублей. Старшее поколение получает не сильно больше. Я, как руководитель центра, состоящего из четырех лабораторий, получаю 50 тысяч рублей.

— А сколько у вас всего сотрудников?

— В центре сейчас немного, порядка 20 человек.

— Этого достаточно?

— По большому счету, для решений тех задач, которые сейчас есть, да, этого достаточно. Чтобы компенсировать разницу в зарплате сотрудников центра и средней зарплаты по Казани, нужно иметь внешние источники финансирования. У нас, слава богу, гранты есть, что свидетельствует о нашей эффективности. Но, если мы расширим штат, я не смогу обеспечить людям зарплату — речь идет даже не о достойной оплате, а просто о том минимуме, который необходим для жизни. Поэтому мы идем по пути увеличения эффективности работы каждого вместо увеличения количества коллектива.

— А с грантами удается довести зарплаты до средней по Татарстану?

— Честно скажу, 90 тысяч рублей из молодежи здесь не получает никто. Наверное, если все сложить и посчитать, то можем говорить о 70 тысячах, и она не меняется. В 2019 году, когда средняя зарплата в Татарстане была примерно 50 тысяч, человек, который зарабатывал 70 тысяч, себя чувствовал нормально. Он был достойным членом общества, который не думал, что есть, мог позволить себе съездить отдохнуть. С тех пор ситуация изменилась, она ухудшается постепенно. Поэтому если ничего не изменится, то люди просто начнут искать другое место работы.

— Сейчас у вас сколько грантов?

— Здесь надо разделить гранты на две категории. Есть гранты, где сотрудники центра — это главные исполнители, в основе лежат наши идеи, и зарплату они получают в основном с этих грантов. И есть гранты других коллективов института, где мы участвуем, но не являемся основным локомотивом проекта. Размер грантов РНФ не настолько велик, чтобы достойно оплачивать тех, кто не играет основную роль. Вот я назвал сумму в 70 тысяч рублей — это если сложить обе части грантов и базовую зарплату.

— А количество грантов только в вашей области сократилось или это касается всей науки в целом? В каких направлениях сейчас больше всего возможностей?

— Достаточно много появилось новых грантов от Академии науки РТ, но эти гранты очень практикоориентированы. Для реализации таких проектов нужен партнер-предприятие с реальными деньгами, которое готово вложить какую-то часть. Приоритет отдается тем проектам, которые могут дать конкретную продукцию, производимую на территории РТ. Понятно, что люди, которые распределяют эти деньги, в первую очередь заботятся о благосостоянии республики. Это очень логично.

— Но ведь у нас есть те же самые «Татхимфармпрепараты». Это предприятие не может быть вашим индустриальным партнером?

— Теоретически может, но мы опять же возвращаемся к части разговора о том, как они отобьют свои деньги. Это может быть благотворительность в виде 3–4 миллионов рублей, чтобы мы получили татарстанский грант, но, во-первых, на эти деньги все равно фармразработку не сделаешь, во-вторых, они должны понимать, что должен быть рынок, где они смогут вернуть свои инвестиции.

«Глобально в какой-то момент произойдет некий фармакологический тупик»

«Глобально в какой-то момент произойдет некий фармакологический тупик»

«К европейским ученым я приехать могу, с ними поговорить, как Штирлиц, но заниматься наукой — нет»

— Какие научные вызовы стоят перед мировой и российской наукой?

— Глобальная задача ученых, фарминдустрии и государства — продлить жизнь людей. Нужно продолжать дальше отодвигать основные причины смерти людей: рак, инсульт, инфаркт. Так как прогресс в терапии этих заболеваний достаточно большой, то сейчас все больше стали доживать, в частности, до болезни Альцгеймера и других характерных для позднего возраста заболеваний. Поэтому теперь появились вызовы, связанные с терапией заболеваний позднего возраста.

— Глава минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что люди у нас будут жить и до 120 лет…

— Вполне возможно, что в какой-то момент это будет реально. Передовые технологии постепенно переходят в общее пользование. На примере гаджетов мы это очень хорошо видим. И в том числе ученые, медики тоже продолжают работать. Некоторые представители элиты уже живут более 100 лет. Возможно, скоро технологии станут доступны и другой части населения.

— Как вы видите фармакологию будущего? Куда все движется?

— Глобально в какой-то момент произойдет некий фармакологический тупик. Любое использование фармакологии — это все-таки подход, который направлен на то, чтобы замедлить старение организма, которое происходит неминуемо. Наверное, есть глобальные перспективы в области трансплантации органов, когда из ваших клеток, которые вы сдали в юном возрасте, вам сделают новое сердце и пересадят вместо изношенного.

— Если мы сегодняшними темпами будем идти, когда мы этого достигнем?

— Не знаю, я не футоролог, боюсь делать такие прогнозы. Такие научные разработки уже есть. В какой-то момент это выйдет в общее применение. Технологии сейчас меняются очень быстро.

— ИИ ускорит разработку лекарств?

— В будущем не исключаю, что да. В данный момент все большие фармкомпании так или иначе используют ИИ. Насколько это позволяет увеличить эффективность поиска лекарств, сложно сказать. Что там в недрах каждой компании происходит на самом деле, мы не знаем. Разработка лекарств «любит тишину».

— Какие у вас планы сейчас?

— Я считаю, что для ученых так или иначе важны международные научные коллаборации. Мы коллаборировали, в основном с европейскими учеными. С какого-то периода мы стали нерукопожатными в европейских университетах. И стали мы такими не для ученых, а для администрации этих университетов. К ученым я приехать могу, посидеть в сквере и, как Штирлиц, с ними поговорить, но прийти и заниматься наукой в их лаборатории — нет.

Поэтому из первоочередных задач — восстановить научные коллаборации с дружественными нам странами. Надо сотрудничать с учеными, которые пытаются делать лекарства из КНР и других стран, где есть достаточно высокий уровень компетенции. Нам скромничать тоже не нужно, наш уровень в профильных областях науки неплохой по мировым меркам, нас узнавали, поэтому с кем попало сотрудничать не хочется. Нужно найти новых достойных партнеров и с ними работать.

Комментарии 8

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.