Сразу четыре театральные премьеры были представлены в ноябре на фестивале «Аваздаш» в Альметьевске. Нурбек Батулла, Туфан Имамутдинов, Марсель Нуриев и Йолдыз Миннуллина — сплошь лидеры современного татарского искусства — на различных площадках нефтяной столицы Татарстана показали свои истории, основанные на символическом и мифологическом материале. О том, как Баки Урманче стал либреттистом Эльмира Низамова, что было между Хасаном Туфаном и Кларой Булатовой и хотят ли поговорить с нами древние балбалы, — в материале «БИЗНЕС Online».

Общее ощущение от двух дней «Аваздаша» — все та же легкая эйфория времен первых Tat Cult Fest в Казанском кремле, хотя вопрос о том, как и где должны жить эти постановки после бурных аплодисментов и жарких обсуждений в Альметьевске, остается открытым

Общее ощущение от двух дней «Аваздаша» — все та же легкая эйфория времен первых Tat Cult Fest в Казанском кремле, хотя вопрос о том, как и где должны жить эти постановки после бурных аплодисментов и жарких обсуждений в Альметьевске, остается открытым

7 лет «Золотой маске» за «Алиф»

История о последней любви Хасана Туфана, хоровая опера на стихи Баки Урманче, участие актеров Камаловского театра, хора Миляуши Таминдаровой и даже бразильского танцовщика из театра им. Джалиля: афиша театрального фестиваля «Аваздаш», случившегося в начале ноября в Альметьевске, всерьез интриговала. К тому же публике обещали премьеры сразу четырех спектаклей.

В условиях, когда в той же Казани отсутствует подобный национальный фестивальный смотр, связанный с современным театром, «Аваздаш» приобретал очевидную эксклюзивность. Ну а нефтяная столица Татарстана, демонстрируя гостям свои новые культурные площадки — общественный центр «Алмет», арт-резиденцию «Открытые мастерские» или «Фабрику креативных процессов», ставшие площадками для показов, — доказывала, что республика готова удивлять театральный мир по части строек не только «ледяной глыбой».

За творческую сторону процесса отвечало объединение «Алиф». 7 лет назад одноименный спектакль получил «Золотую маску» за лучшую мужскую роль в балете/современном танце, по сути, «легализовав» новое татарское искусство, обратив на него внимание государства и меценатов. Интересно, что с тех пор «Алиф» не потерял никого из авторов той постановки (Туфан Имамутдинов, Эльмир Низамов, Нурбек Батулла, Марсель Нуриев), а только приобрел ту же Йолдыз Миннуллину, хотя и бытует мнение, согласно которому известная поэтесса вынуждена заглядывать в смежные области искусства по причине того, что нынешнее устройство литературного процесса не дает востребованности и славы, равной уровню ее таланта.

Все эти художники как-то незаметно перекочевали из категории «молодые» в «зрелые», но общее ощущение от двух дней «Аваздаша» — все та же легкая эйфория времен первых Tat Cult Fest в Казанском кремле, хотя вопрос о том, как и где должны жить эти постановки после бурных аплодисментов и жарких обсуждений в Альметьевске, остается открытым, как и со всеми подобными работами последних лет. Можно только снять шляпу перед «Татнефтью» за то, как здесь помогают искусству, но все же татарский мир, кажется, еще надеется найти своего Дмитрия Разумова, миллиардера и соратника Михаила Прохорова, построившего в Суздале уникальный «МИРА центр».

Безусловным смысловым стержнем и, пожалуй, самым амбициозным проектом фестиваля стала хоровая опера «Бакый» композитора Низамова в постановке режиссера Имамутдинова

Безусловным смысловым стержнем и, пожалуй, самым амбициозным проектом фестиваля стала хоровая опера «Бакый» композитора Низамова в постановке режиссера Имамутдинова

«Чем художники эпохи Возрождения отличаются от других?»

Но вернемся к самим спектаклям. Безусловным смысловым стержнем и, пожалуй, самым амбициозным проектом фестиваля стала хоровая опера «Бакый» композитора Низамова в постановке режиссера Имамутдинова. Стоит отметить, что незадолго до премьеры у последнего завершился почти 10-летний период, когда он поочередно возглавлял в качестве главного режиссера Казанский ТЮЗ и театр им. Тинчурина. И «реквием» по «главрежиссерству» получился громким как в музыкальном плане, так и в визуальном.

Все эти годы в любом случае лучшие работы режиссера появлялись за пределами репертуарных театров («Алиф», «Аллюки», «Дэрдменд»), так что и в этот раз Имамутдинов вернулся в нишу эксперимента, где сам постановщик и его безграничная фантазия чувствуют себя как рыба в воде.

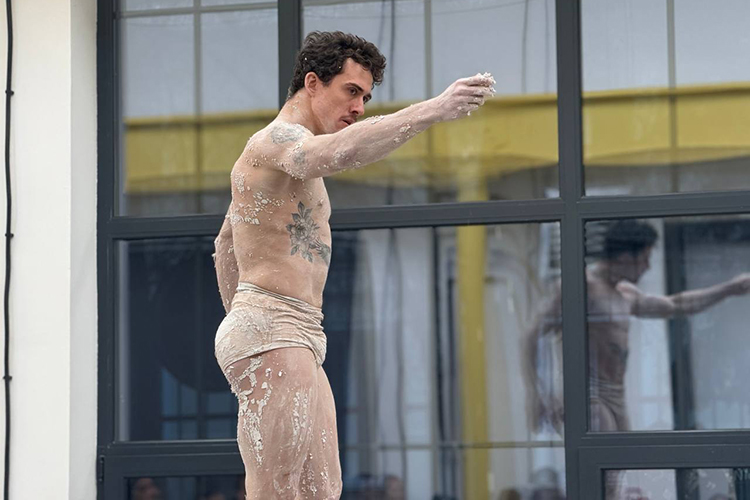

В пространстве «Открытых мастерских» при обычном свете по центру условной сцены на крутящемся постаменте стоит облепленный гипсом перформер — это премьер балета театра им. Джалиля, заслуженный артист РТ, бразилец Вагнер Карвальо. По правую руку от зрителей у лестницы, ставшей естественной декорацией спектакля, находится Камерный хор РТ. Он исполняет положенные на музыку несколько философских стихотворений Баки Урманче. Это и есть спектакль «Бакый», жанр которого обозначен как «хоровые картины».

В пространстве «Открытых мастерских» при обычном свете по центру условной сцены на крутящемся постаменте стоит облепленный гипсом перформер — это премьер балета театра им. Джалиля, заслуженный артист РТ, бразилец Вагнер Карвальо

В пространстве «Открытых мастерских» при обычном свете по центру условной сцены на крутящемся постаменте стоит облепленный гипсом перформер — это премьер балета театра им. Джалиля, заслуженный артист РТ, бразилец Вагнер Карвальо

Все это время Карвальо совершает хореографические па, а сохнущий гипс трескается и публика может оценить красивое тело танцовщика (Имамутдинов признавался, что искал именно артиста, с которого можно было бы лепить древнегреческую статую). В какой-то момент перформер сходит со своего пьедестала и уже смотрит на него со стороны.

«Урманче — это тоже символ, первый профессиональный татарский художник и первый человек „татарского Возрождения“. Чем художники эпохи Возрождения отличаются от других? Многогранностью. Леонардо да Винчи не только картины писал, но и танки изобретал, и был инженером, и мосты строил, и стихи писал и так далее», — рассказывал Имамутдинов в интервью «БИЗНЕС Online».

Кому-то показалось, что в этом действе на грани театра и перформанса победителем вышли вокалисты. Действительно, сложно обращать внимание на что-то еще, когда у тебя перед глазами прекрасный хор, да еще которым дирижирует сама Таминдарова, энергия и харизма которой не устают поражать.

Глава союза писателей РТ Ркаил Зайдулла в ходе обсуждения пошутил, что татуировки бразильского танцовщика — это, видимо, отсыл к лагерям, куда Урманче угодил на пять лет еще в конце 1920-х

Глава союза писателей РТ Ркаил Зайдулла в ходе обсуждения пошутил, что татуировки бразильского танцовщика — это, видимо, отсыл к лагерям, куда Урманче угодил на пять лет еще в конце 1920-х

Кстати, по словам режиссера, в ход действа вмешались и непредвиденные обстоятельства. Ближе к финалу Карвальо должен был исполнять на постаменте высокие прыжки, но в момент самих показов из-за обилия зрителей там стало заметно скользко. Впрочем, это добавило спектаклю «Бакый» смыслов, ведь положение культуры и художников во все времена бывает шатким. А еще глава союза писателей РТ Ркаил Зайдулла в ходе обсуждения пошутил, что татуировки бразильского танцовщика — это, видимо, отсыл к лагерям, куда Урманче угодил на пять лет еще в конце 1920-х.

Стоит отметить и работу композитора Низамова, за эти годы постепенно приближающегося к статусу одного из культурных «генералов» республики. Помимо благодарности от Таминдаровой, поскольку «татарской хоровой музыки очень мало», такая работа для композитора — это отличная работа не «забронзоветь», работая над оперой для театра им. Джалиля или песнями на тексты Рената Хариса. Судя по тому, как Низамов трогательно волновался, читая любимый из стихотворений Урманче (в целом сама поэзия знаменитого художника была названа наивной, но искренней), использованных автором музыки, живой искры в нем еще предостаточно.

В то же время вопрос о будущем «Бакыя» остается открытым. Несмотря на лаконичность постановки, это довольно высокобюджетная история для экспериментального театра с участием нескольких десятков человек. Но вроде бы хоровая опера должна войти как минимум в репертуар Камерного хора РТ.

«Мин түгел / Это не я» — небольшая зарисовка на тему отношений поэтов Хасана Туфана и Клары Булатовой

«Мин түгел / Это не я» — небольшая зарисовка на тему отношений поэтов Хасана Туфана и Клары Булатовой

От Хасана Туфана до балбалов

А вот спектакль «Мин түгел / Это не я», судя по всему, войдет в репертуар площадки MOÑ. Хотя, кажется, это единственная работа на «Аваздаше», которая не удостоилась стоячей овации, и вообще постановка Миннуллиной больше других похожа на конвенциональную работу в драматическом театре, кто-то в кулуарах даже сказал, что довольно «беззубую». Между тем если бы малые сцены тех же казанских театров ежедневно бы заполнялись подобными спектаклями, то культурная жизнь столицы республики была бы гораздо богаче.

«Мин түгел / Это не я» — это небольшая зарисовка на тему отношений поэтов Туфана и Клары Булатовой. Между ними было 35 лет разницы, а по признанию той же Булатовой, недавно ушедшей из жизни, ее общение с классиком татарской литературы носило чисто платонический характер, хотя и оставило след в поэзии. Главных героев играют актеры Камаловского театра — Ильтазар Мухаматгалиев и Ляйсан Файзуллина, между ними не такая разница в возрасте, возможно, авторы сознательно хотели несколько притушить этот аспект отношений. При этом видеть Мухаматгалиева в роли драматического героя интересно и необычно, а Файзуллина еще и поет. И в целом актерскую планку дуэт держит высоко. Отдельно публика отметила поэта, доктора филологических наук Айрата Бик-Бикбулатова, чей синхронный перевод на русский стал, по сути, самостоятельной частью спектакля.

Но главная его фишка (художник Василина Харламова) — это зрительный зал и сцена, разделенные надвое (мужская и женская половина) декорацией, причем на одной стороне находится герой Мухаматгалиева, на другой — Файзуллиной. Соответственно, значительную часть времени второй герой для зрителей присутствует только в виде голоса и тени. Но в какой-то момент дверь, через которую общаются два поэта, откроется…

Главная фишка спектакля (художник Василина Харламова) — это зрительный зал и сцена, разделенные надвое (мужская и женская половина) декорацией, причем на одной стороне находится герой Мухаматгалиева, на другой — Файзуллиной

Главная фишка спектакля (художник Василина Харламова) — это зрительный зал и сцена, разделенные надвое (мужская и женская половина) декорацией, причем на одной стороне находится герой Мухаматгалиева, на другой — Файзуллиной

Хореограф «Алифа» и «Бакыя» Марсель Нуриев, настоящий казанский гуру современного танца, представил в переполненном зале ОЦ «Алмет» свой новый пластический спектакль «Нәкыш». Для знакомых с творчеством Нуриева эта работа вряд ли открыла новые грани его таланта. Вновь красивое медитативное зрелище, пять танцовщиц (включая Марию Нуриеву — супругу и соратника хореографа), живой звук от мультиинструменталиста Сугдэра Лудупа и вокалистки Софии Озджан.

Еще одним героем спектакля стал рассыпанный повсюду овес, на котором танцевали, который собирали, из которого делали какие-то картины артисты. Балетный критик Богдан Королек даже вспомнил «Весну священную» Пины Бауш, где танцевали на торфе. А хореограф рассказал, в какой момент было решено сделать овес элементом спектакля. Пробовали разные варианты и решили купить немного этого продукта в магазине. «Для истощенной почвы» — так было написано на пачке посевного овса и, кажется, это могло быть девизом самого фестиваля.

Еще одним героем спектакля «Нәкыш» стал рассыпанный повсюду овес, на котором танцевали, который собирали, из которого делали какие-то картины артисты

Еще одним героем спектакля «Нәкыш» стал рассыпанный повсюду овес, на котором танцевали, который собирали, из которого делали какие-то картины артисты

Венчал «Аваздаш» спектакль balballar, для показа которого выбрали основную сцену Альметьевского татдрамтеатра, зал которого был полон, а среди публики замечен глава Бугульмы Дамир Фаттахов. Зная любовь последнего к любому «движу», думается, стоит ждать каких-то театральных перформансов и на бугульминской земле.

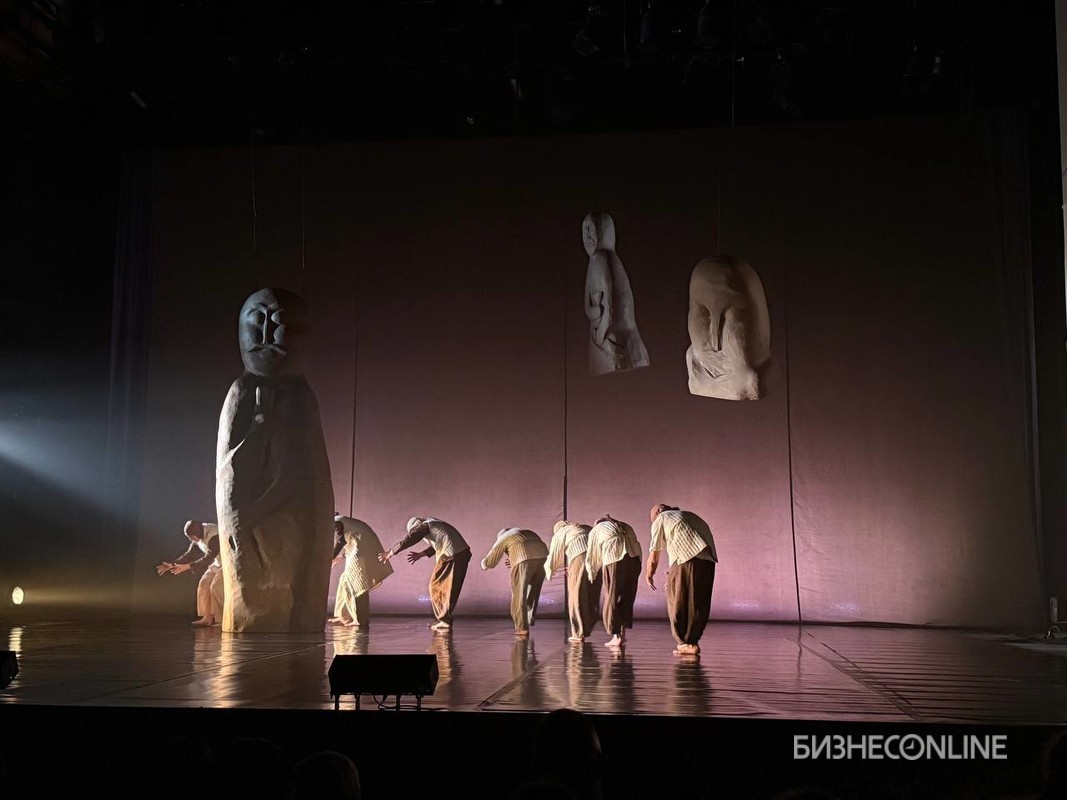

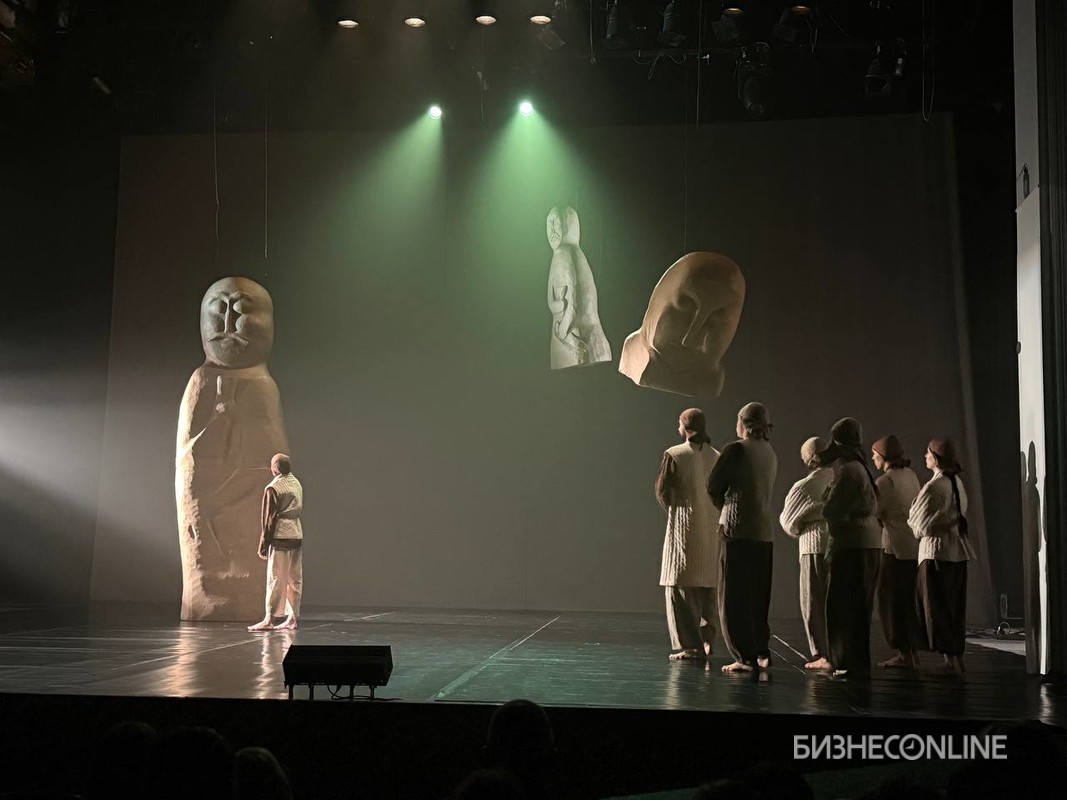

balballar — это рефлексия режиссера и хореографа Батуллы относительно балбалов — каменных изваяний у тюрков, часто изображающих человека

balballar — это рефлексия режиссера и хореографа Батуллы относительно балбалов — каменных изваяний у тюрков, часто изображающих человека

balballar — это рефлексия режиссера и хореографа Батуллы относительно балбалов — каменных изваяний у тюрков, часто изображающих человека. Превосходно готовые физически и технически танцовщики (режиссер проводил серьезный кастинг) взаимодействуют с этими статуями на сцене, молятся на них, замаливают грехи и даже через «Камень, ножницы, бумагу» определяют, кого из друзей принести им в жертву. И все это под энергичный музыкальный ряд от Ислама Валеева (Malsi Music).

Батулла и антрополог Никита Петров даже попытались спросить у балбалов, что они думают о происходящем сегодня в мире

Батулла и антрополог Никита Петров даже попытались спросить у балбалов, что они думают о происходящем сегодня в мире

Во время обсуждения Батулла и антрополог Никита Петров даже попытались спросить у балбалов, что они думают о происходящем сегодня в мире, но те предпочли отмолчаться.

Комментарии 2

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.