12 декабря в галерее современного искусства «БИЗON» совместно с московской галереей pop/off/art открылась выставка «Опередившие время». Проект объединит работы художников-нонконформистов, работавших в Москве, Ленинграде и Казани. Экспозиция будет включать работы ключевых фигур: Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Евгения Михнова-Войтенко и других художников, а также произведения казанского авангарда второй волны. Кураторы проекта — галерист и искусствовед Сергей Попов и культуролог Алиса Николаева — рассказали о том, почему именно эти произведения являются наиболее инвестиционно привлекательными, сравнили казанскую выставку с аукционом Sotheby’s и поделились секретом — открывать экспозицию должен был телемост с Булатовым.

Сергей Попов: «У историков, которые занимаются неофициальным советским искусством, советские художники, которые уже давно интегрированы в мировую практику, не почитаются как ключевые фигуры в российской истории искусства»

Сергей Попов: «У историков, которые занимаются неофициальным советским искусством, советские художники, которые уже давно интегрированы в мировую практику, не почитаются как ключевые фигуры в российской истории искусства»

«Есть определенное предубеждение, что нонконформизм — это искусство протеста»

— Какова основная миссия проекта «Опередившие время»?

Сергей Попов: Выставка «Опередившие время» в галерее «БИЗON» станет первым масштабным выставочным проектом неофициального советского искусства за пределами двух столиц. Мы исходили из того, что в регионах не было выставок подобного масштаба и представить ее необходимо, потому что эти художники, которых мы покажем, — это и есть история современного русского искусства.

Здесь я два слова должен сказать о более общих предпосылках. Во-первых, мне как историку искусства кажется, что наша история выглядит чрезвычайно дискретной, в ней, допустим, государство не использует какие-то ключевые фигуры для объединения разных граней культуры, использует скорее для разъединения. Даже если смотреть на примере постоянной экспозиции XX века в Третьяковской галерее, там выстроены две линии искусства — официальная и неофициальная — разделены они в виде двух линий залов. Это можно было бы совершенно по-другому построить в иных реалиях.

И получается, что у историков, которые занимаются неофициальным советским искусством, советские художники, которые уже давно интегрированы в мировую практику, не почитаются как ключевые фигуры в российской истории искусства. Это касается и постоянных экспозиций, посвященных тому времени в региональных музеях. Мы показываем этот проект для того, чтобы вычленить действительно ключевые фигуры для современного русского искусства в его историческом развитии, то есть за последние 70 лет.

К слову, в ГСИ ГМИИ РТ мы видим постоянную экспозицию, где ключевые художники первой половины XX века — важнейшие художники не только для российской, но и для мировой истории искусств — соседствуют с локальными татарстанскими художниками. Соответственно, получается совсем непонятная для зрителя картина: как эти художники совмещены между собой, чем обеспечивается их место в музее и в большой глобальной истории. Донести эти идеи иностранному куратору, галеристу или коллекционеру становится невозможно. Создавая выставку «Опередившие время» в галерее «БИЗON», мы рассчитываем на то, что она станет моделью не только для галереи. Такая коллекция, например, может быть показана в серьезном международном музее современного искусства в любой другой стране, которая бы репрезентировала процессы, которые происходили в Советском Союзе в последние десятилетия. Нет задачи охватить все, но это были бы ключевые аспекты.

В эти дни мы показываем произведения Евгения Михнова-Войтенко на ярмарке в Абу-Даби. Восприятие этого наследия, причем не только в арабском мире, а галеристами из разных стран, очень понятное и органичное, заинтересованное. Это можно отнести к любому другому художнику выставки «Опередившие время».

Алиса Николаева: Сегодня вполне естественно, что за хорошими, качественными выставочными проектами мы едем в крупные столичные музеи. И получается, что искусство заключено в башне из слоновой кости. Также редкие работы находятся либо в частных, либо в корпоративных коллекциях — они недоступны зрителю. Основная задача нашей выставки — расширение доступа к искусству и в целом к культурным возможностям в разных регионах.

Алиса Николаева: «Важно было найти не просто подборку шедевров определенного периода и определенных городов, а подать их как цельный проект, где каждая работа находится в диалоге с другими»

Алиса Николаева: «Важно было найти не просто подборку шедевров определенного периода и определенных городов, а подать их как цельный проект, где каждая работа находится в диалоге с другими»

— Как определялся состав художников выставки «Опередившие время» и какие критерии были у вас как у кураторов ключевыми при формировании экспозиции?

А.Н.: Перед нами стояла непростая задача, помимо выделения направлений художественного интереса 50–80-х годов, учитывать параллели внутри языка трех городов — Москвы, Ленинграда и Казани, что придает особую уникальность проекту, новый уровень глубины. Важно было найти не просто подборку шедевров определенного периода и определенных городов, а подать их как цельный проект, где каждая работа находится в диалоге с другими, задать четкую структуру экспозиции, где зритель мог бы последовательно познакомиться с каждым из направлений.

С.П.: Хочу подчеркнуть, это именно кураторская выставка, не попытка объективно посмотреть на процессы того времени. Наверное, максимально к такой объективации приближается лишь постоянная экспозиция Третьяковской галереи. Но мы же не можем всех посылать в Третьяковку в расчете на то, что зрители поймут эти процессы, увидев экспозицию. Поскольку я являлся методистом Третьяковки на протяжении нескольких лет, то понимаю, насколько она была сложной для восприятия, даже когда мы ее показывали и рассказывали о ней.

В случае с выставкой «Опередившие время» мы просто сосредоточились на трех линиях, которые взаимодействуют друг с другом, они переплетены. Одна линия — назовем ее живописной — берет начало из позднего или раннего авангарда, от бубново-валетской живописной практики например. И в нашем случае она представлена такими художниками, как Эрик Булатов, Олег Васильев, Николай Касаткин, Юрий Злотников, но каждый из них переводит это в свой особый формат, личное видение.

Вторая линия очень важная, она тоже началась в конце 50-х годов, как и первая, — это линия абстракции. Она показывает, что русское искусство было соотносимо с международными практиками и что это не просто абстракция, потому что художникам так хотелось, а потому что это развитие языка на том этапе.

И обе эти линии приводят к тому, что мы показываем во втором зале, — это поиски фигуративного художественного языка в 70–80-х годах на примерах ключевых фигур и размышление о том, как они соотносятся с советской реальностью — там появляются и элементы, скажем так, соц-арта. Например, один из героев этого раздела — Михаил Рогинский, который к этому времени уже уехал в эмиграцию, — будет представлен и в живописном разделе, и в разделе 70-х годов. И получается, что мы видим, как одна из этих линий продолжалась у художника в эмиграции во Франции. И ее можно соотносить с европейским языком тех лет.

Казанский раздел тоже связан общими линиями. И мы посмотрим, как именно казанские художники соотносили свои поиски с тем, что происходило тогда в столице.

— Проводя параллели между Москвой, Ленинградом и Казанью, что мы можем выделить общего между художественными практиками неофициального искусства того времени? Многие искусствоведы обращают внимание, что художественные тренды нонконформизма приходили в советские города с некоторым опозданием — порой в пять или даже 10 лет…

С.П.: Без всякого сомнения, происходило неравномерное распределение информационных потоков и практик. Но мы хотели как раз говорить о том, что, несмотря на различия, были и общие, объединяющие моменты в языках художников. Это первое. И второе — нас, особенно сегодня, не должны пугать художественные процессы, происходившие в 60–70-х годах. Потому что эти поиски крайне важны. И даже советские художники были заинтересованы в инновациях и в том, чтобы выглядеть передовыми во всем мире. Мы же всегда это позиционировали, в сталинское время тоже, просто это понималось чрезвычайно извращенно.

А.Н.: Есть определенное предубеждение, что нонконформизм — это искусство протеста, в то время как нельзя говорить, что нонконформизм был агрессивен, это скорее искусство свободы. И помимо того чтобы прибавить доступности этому искусству, хотелось бы на выставке «Опередившие время» разрушить подобные предубеждения.

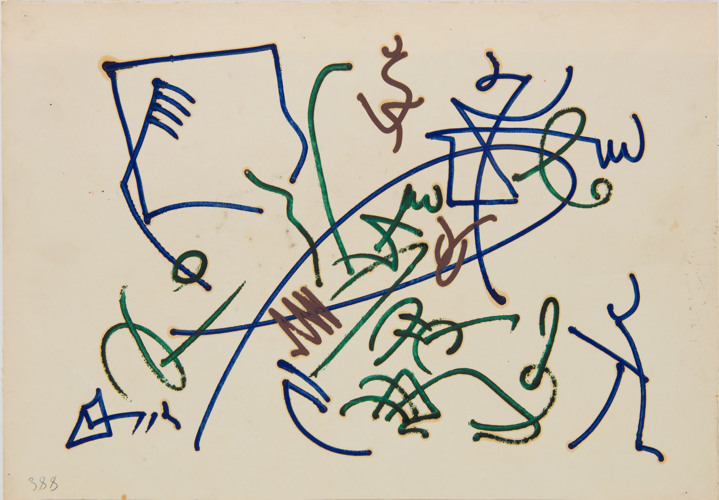

Юрий Злотников из серии «Люди, пространство, ритмы»

Юрий Злотников из серии «Люди, пространство, ритмы»

С.П.: В Советском Союзе именно искусство подвергалось наибольшему идеологическому контролю и третированию, замалчиванию. Поэтому на территории изобразительного искусства было особенно сложно реализовывать любые инновации. Мы можем увидеть на примере некоторых художников, что они начинали с поисков в области абстракции, а затем уходили в привычные фигуративные практики просто потому, что не хотели испытывать на себе сопротивление.

Из героев нашей выставки, допустим, это касается Юрия Злотникова. Он достиг самых передовых по мировым меркам достижений в конце 50-х годов, создав свою серию абстрактных сигналов, но потом отступил к фигуративу. Мы понимаем, что это на самом деле был поиск, который велся другим путем, но его можно интерпретировать и как некое отступление. Из казанских художников можно вспомнить Константина Васильева, который начинал эксперименты с абстракцией, а затем от нее отказался.

Если мы посмотрим на процессы, которые шли в те годы в архитектуре, то увидим, что она была освобождена от идеологизации — визуальной, структурной, информационной. И поэтому советская архитектура тех лет была передовой, была интегрирована в международную практику на протяжении нескольких десятилетий. И по сути, многие из важнейших советских художников состоялись именно потому, что были интегрированы в эти практики.

То есть мы имели передовую архитектуру и вынужденно отстающее искусство. Там, где оно было передовым, его нельзя было выставлять, о нем нельзя было говорить, писать, перевозить даже через границы страны. Оно третировалось всячески и замалчивалось. В этом отношении это очень серьезные внутренние конфликты, я бы даже сказал, травма, которая засела внутри нашего искусства.

До сих пор некие «знатоки» делают вид, что они имеют право выносить суждения, когда говорят об искусстве из, условно, «мусора» или о «плохо сделанном», если речь идет об абстракции. Хотя они просто не понимают законов и принципов, по которым действует это искусство. При этом никто не говорит о важнейших советских неомодернистских зданиях, что это какие-то отвратительные коробки, сделанные плохими архитекторами. Нет, это важнейшие постройки на улицах наших городов. А искусство, получается, действительно было загнано в подполье. Мы сейчас этой выставкой в том числе восстанавливаем справедливость.

«В Нижнем Новгороде была представлена выставка, не очень большая, Эрика Булатова. Там было около 20 работ, и на том, как говорится, спасибо. Это юбилейная выставка к 90-летию важнейшего нашего художника»

«В Нижнем Новгороде была представлена выставка, не очень большая, Эрика Булатова. Там было около 20 работ, и на том, как говорится, спасибо. Это юбилейная выставка к 90-летию важнейшего нашего художника»

«Регионы недостаточно знакомы с нашим передовым искусством»

— Почему важно именно сейчас говорить о советском неофициальном искусстве и показывать его? Интерес к нему был всегда на протяжении последних десятилетий, но какую роль приобрел этот пантеон художников именно в наши дни?

С.П.: Я пережил ключевые выставки художников этого поколения в главных российских музеях. Видел, как этот процесс актуализации был важен, скажем, 20 лет назад. Сейчас мы его скорее закрепляем в регионах. То есть регионы, с моей точки зрения, недостаточно знакомы с нашим передовым искусством. По большому счету те выставки, которые делались тогда, в нулевых, в Третьяковской галерее, нужно возить по всей стране, по всем музеям. Что было показано за последние годы? В Нижнем Новгороде была представлена выставка, не очень большая, Эрика Булатова. Там было около 20 работ, и на том, как говорится, спасибо. Это юбилейная выставка к 90-летию важнейшего нашего художника.

Были показаны выставки, например, в Екатеринбурге, тоже, в общем-то, столичного масштаба городе, где из частных коллекций складывались выставки и неофициального искусства, и, скажем, современного искусства, и локального тоже. Там была показана Уктусская школа, это важное явление в масштабах страны, практики визуальной поэзии.

Из каких-то иных примеров, которые нам попались, когда мы делали research, — например, в Липецке были аналогичные выставки. Там работает центр современного искусства «Буксир», и туда привозили выставку, отдаленно аналогичную нашей, — «В Липецк пришла оттепель». У нее было странное немного название для Липецка. То есть оттепель все-таки пришла, по одним данным, в 1956 году, по другим, в 1954-м. И создавалось впечатление, как будто в Липецке 1956 год наступил эдак в 2017-м — выходит некоторое запоздание. Но когда глядишь иногда на Липецк и другие российские региональные города, то кажется, что это действительно так. Куда-то оттепель пришла только несколько лет назад, а куда-то и не заглядывала до сих пор. Это все очень грустно — страна, получается, в этом смысле как будто в лоскутном одеяле из разновременных фрагментов.

И конечно, нам очень важны именно те города, где это восприятие процессов аналогично или схоже с московским. Вот Казань и Екатеринбург я бы, безусловно, включал в число мест с очень сильными локальными явлениями в сфере искусства. И важно понимать, что в Казани в 60–70-х годах Булат Галеев и «Прометей» тоже делали абсолютно передовые вещи. И слава богу, что они сейчас также интегрируются в московские, например, или другие столичные выставочные практики. Произведения — не те, которые мы покажем на выставке, но другие, принципиальные и хрестоматийные работы этих художников должны быть в каждом школьном учебнике обязательно не только по мировой художественной культуре, а по русской истории, например. К сожалению, этого пока не происходит.

И еще одна причина, почему это важно, — поколение уходит. Мы хотели на открытии выставки «Опередившие время» делать телемост с Эриком Булатовым на вернисаже, но Эрика, к сожалению, не стало. И получается, что теперь старейшие художники — это те, кто у нас представлен как раз в последнем разделе. Ростислав Лебедев, Аркадий Петров, Ирина Нахова…

— Булатов знал, что планируется такая особенная выставка в Казани?

С.П.: Да, конечно. Ждал ее открытия.

Ирина Нахова «Путешествие»

Ирина Нахова «Путешествие»

— Можем ли мы выделить ключевые произведения выставки? Насколько сложно было создавать такую редкую подборку для экспозиции?

С.П.: Однозначно можем! Эрик Булатов, «Блюдо с двумя гранатами» — это музейная вещь, включенная в несколько его ретроспектив. Это Владимир Немухин, работы 70-х; это Ирина Нахова, «Путешествие» 1975 года; это цикл Retraité Михаила Рогинского; «Нитроэмаль» Евгения Михнова-Войтенко.

А.Н.: На нашей выставке будет ряд работ, которые включены в каталоги. То есть это произведения с качественным провенансом (документально подтвержденная история владения произведением искусства от его создания до настоящего момента — прим. ред.), с выставками групповыми и персональными. Аналоги этих работ включены в крупные музейные собрания.

С.П.: Тяжело ли было собирать такую выставку? Нам, поскольку мы галеристы, менее тяжело, чем если бы, например, такую выставку собирали сторонние кураторы. Те же кураторы вынуждены были бы обращаться к нам, как это часто и делают. К примеру, работу Наховой, аналогичную той, которую мы покажем в «БИЗONе», московские музеи за последние годы тщетно пытаются заполучить на крупнейшие выставки, например на проект ГЭС-2 «Квадрат и пространство». Они даже не могли получить работу такого качества, такого масштаба, как та, которую мы привозим в Казань.

— А почему не могли?

С.П.: К нам они не обращались, брали из других источников, а там нет таких значимых вещей, хотя они тоже брали из музейных коллекций. Например, в Московском музее современного искусства есть очень небольшой, маленького формата тетраптих этих же лет Наховой. Это довольно востребованная знаковая вещь, но их по значению можно вполне сопоставить. Я даже считаю, что наша работа более значимая вещь, потому что очень ранняя. Наховой было тогда совсем не много лет (чуть ли не 20 лет), когда она ее создавала, и вещи такого масштаба весьма значимы.

А.Н.: Мы активно работаем с наследниками, и у нас есть понимание, что есть возможность договориться о включении в проект какого-то мощного произведения, аналогичного такому, которое выставлялось на масштабной персональной выставке или которое находится в коллекции Эрмитажа. Мы можем подобную вещь достать из наследия и показать в Казани.

«Коллекционер получает коллекцию и инструкцию, как ее улучшать, развивать и расширять»

— Все произведения, представленные на выставке «Опередившие время» в основном блоке Москва – Ленинград, будут доступны для приобретения. Коллекционерам выгодно будет купить все одним лотом?

С.П.: Да, потому что это готовый музей современного искусства, собрать его на раз-два невозможно — нужно годами и очень тщательно отлавливать эти работы.

Мы подчеркиваем, что на выставке «Опередившие время» собраны произведения, которые в другой раз и в другом контексте собрать невозможно. Собственно, поэтому аналогичных выставок и не было еще. Это не могут себе позволить даже многие региональные музеи. Задача была очень сложная — собрать такого качества и такого масштаба лоты на одном событии. Мы можем это сопоставлять с крупнейшими аукционами. Это, в общем-то, выборка, которая могла бы выйти на аукцион Sotheby’s 15 лет назад, на аукцион VLADEY 7−8 лет назад. И выходили действительно сопоставимые выборки, когда некоторые крупнейшие коллекционеры продавали, расставались со своими вещами.

А.Н.: Зачастую у коллекционеров занимает много времени формирование коллекции. Кто-то собирает только определенный период, кто-то только женщин-художниц, а здесь уже сформулированная подборка связанных между собой произведений, внутри которой они разложены по определенным блокам — они дают понимание, что представлял собой советский нонконформизм в целом.

С.П.: Так коллекционер получает не только коллекцию, но и руководство к ее расширению. И эту коллекцию в будущем можно дополнять. Например, в линию 60-х годов можно добавить кого-нибудь еще из важнейших живописцев. Бориса Турецкого, скажем, у нас он не представлен на выставке. В раздел, связанный с абстракцией, допустим, Николая Вечтомова или Марлена Шпиндлера. В раздел 70-х годов — конечно же, Виктора Пивоварова, например. Получается, коллекционер получает коллекцию и инструкцию, саму структуру, как с ней дальше работать — улучшать, развивать и расширять.

А еще ее можно расширять в другие регионы. То есть добавить к Москве и Ленинграду Казань, а еще Екатеринбург или какие-то регионы Южного Кавказа. Везде шли аналогичные процессы, просто их нужно сопоставлять друг с другом. А можно дополнять и аналогичным искусством из бывших социалистических стран: найти художников в Грузии, Азербайджане, Казахстане или, если денег совсем много, можно и международных художников дополнять к этой коллекции. И это будет понятная систематизация. Любой куратор, приехав из другой страны, сразу скажет: мне понятно, эти процессы соотносятся с русским авангардом, с нашей европейской абстракцией или, например, восточной абстракцией японской и гонконгской тех лет, потому что в Китае не было абстракции в 60–70-е годы, а в Гонконге была. И пожалуйста, вот вам и готовый музей современного искусства.

Евгений Михнов-Войтенко из серии «Тюбики»

Евгений Михнов-Войтенко из серии «Тюбики»

— Зачем покупать эти произведения за большие, как некоторым покажется, деньги?

С.П.: Здесь резоны таковы, что именно эти произведения важнейших современных художников являются наиболее инвестиционно привлекательными — это огромный рост, 10- и более кратный на протяжении энного количества лет. Яркий пример — У Михнова-Войтенко рост за несколько лет произошел в несколько раз только в результате того, что галерея pop/off/art начала работать с его наследием. До этого тоже были высокие цены на некоторые вещи, но они скорее были исключением. Теперь эти цены — правило для всего рынка.

В тот же день, когда мы продавали в Абу-Даби работу Михнова на бумаге из серии «Тюбики» за 22 тысячи евро, примерно за такие же деньги ушла и его работа на аукционе в Москве. Мы видели, насколько интенсивный торг за нее шел в последние минуты, что говорит о том, что, когда вы покупаете эти вещи в моменте, это просто готовые деньги и довольно приличные в таком формате.

Кто-то покупает золото, кто-то — акции, а кто-то — произведения искусства, где прикладывается еще фактор того, что мы называем вечными ценностями. Они, конечно, условно вечные, всего несколько тысяч лет пока для некоторых работ, но они, по крайней мере, очень продолжительные. Уж гораздо дольше, чем наша жизнь и жизнь художников.

И дополнительно к финансовому эффекту при любом раскладе будет и эстетический. Для нас важно то, что этот финансовый эффект обладает потенциалом роста и этот рост очень интенсивный. В эти дни мы представляем на нашем стенде на ярмарке в Абу-Даби Михнова-Войтенко, а на соседних стендах вы можете увидеть важнейшие имена в истории мирового искусства. Это оригинальные произведения Лучо Фонтаны, это абстракция Пьера Сулажа, Ханса Хартунга, Жоржа Матьё и, в конце концов, Пабло Пикассо.

Международные галеристы приходят к нам и удивляются, что они пропустили такие ценности из Советского Союза — по понятным, конечно, причинам. А что еще нужно потенциальным коллекционерам или инвесторам? С чем соизмерять? Густав Климт, может быть, лучше, но Климта чуть меньше, его пойди поищи.

— Какую роль играет провенанс произведения, если мы говорим о советском неофициальном искусстве? Часто возникают проблемы с происхождением работ?

С.П.: Конечно, провенанс очень важен. Мы, в частности, среди тех галерей, кто не просто пропагандирует подлинность произведений, но и отслеживает фальшивые произведения, которые уже появились на рынке. И если коротко, то мы снабжаем следующей документацией: это подтверждение подлинности от галереи — развернутый сертификат, подтверждение подлинности от наследников художника, ну или в тех случаях, когда у нас есть ныне живущие художники, от них самих.

И в общем-то, одна из основных вещей, зачем галерея ведет работу с тем или иным художником — она отвечает за весь оборот его произведений. И таким образом, мы знаем не только те произведения, которые продаем в данный момент, но и остальные тоже. Мы знаем, где они находятся, где и когда публиковались.

В частности, сейчас мы создаем каталог-резоне по одному из участников выставки, Евгению Гороховскому, а в следующем году публикуем каталог-резоне по другому участнику выставки, Андрею Гросицкому, над которым работаем уже несколько лет. Это означает, что на протяжении нескольких лет в галерее несколько специалистов работают с каждым произведением этого художника, с каждым, я подчеркиваю, включая даже графику, эскизы, надписи на оборотах, информацию о бытовании. То есть мы знаем, где и когда она находилась, информацию о всех выставочных проектах, связанных с произведением. Галерея аккумулирует огромное количество этой информации.

Недавно появился Институт экспертизы современного искусства, который как раз работает одновременно и с наследниками, и с независимыми экспертами, и с галереями. В этом случае мы точно понимаем, что такая экспертиза с нескольких сторон даст безусловно надежный результат. И в этом плане, если коллекционерам недостаточно тех документов, которые мы предоставим, можно порекомендовать обращение в эту организацию. Тогда наши сертификаты будут дополнены заключением независимых экспертов, которые проработают эту тему специально, например, с наследниками или с музейными аналогами, что тоже очень важно.

А.Н.: Относительно провенанса правильно говорить о целом пакете документов, который нужно представлять коллекционеру, помимо сертификата подлинности от автора или наследников, сертификата от галереи. Также необходимо снабжение коллекционера определенной литературой и каталогами художников. Если произведение находится в коллекции, а не висит в интерьере, то важно ее включение в каталожные издания — это тоже имеет определенный вес.

С.П.: Для совсем безусловной легитимации представленных в «БИЗONе» работ мы сделаем паблик-ток с наследниками художников в первый день работы выставки. В Казань приедут в качестве гостей наследники Злотникова, Михнова-Войтенко, Касаткина, онлайн будет Георгий Альтман, один из наследников Вулоха. Я думаю, что на вернисаже с нами на связи будет Наташа Годзина, супруга Эрика Булатова. Ей очень важна вся информация с нашей выставки.

Тем самым мы показываем, как на следующем этапе после ухода художников осуществляется работа с их наследием, происходит их продвижение, архивация, осмысление. Это очень серьезная работа, и галерея ее проводить не может, нас просто не хватает на все эти процессы. И как раз галерея находится в синергии с наследниками по этому вопросу, и они производят свою часть активности, а мы — свою, так сказать, в публичном пространстве.

«Вулох, переехав из Казани в Москву, делал работы передовые по международным меркам»

— Для Казани особенно важно, что на выставке «Опередившие время» будет представлен Игорь Вулох, классик абстракции, получивший художественное образование в казанском фешинском училище. Какие его работы вошли в экспозицию?

С.П.: Мы привозим в Казань три работы Вулоха из наследия Георгия Альтмана: две живописные вещи и одну живопись на бумаге. Для Вулоха живопись на бумаге — это очень типичная практика, и, кстати, для некоторых других художников (Михнов-Войтенко, Злотников), поэтому целый ряд вещей будет представлен именно живописью на бумаге. И это ни в коем случае не означает, что она хуже, чем живопись на холсте, как многие раньше считали. Бумага как раз позволяла вести более оригинальные, живые поиски в этом отношении.

И многие работы такого плана важны. Это настоящая минималистская абстракция тех лет, начала 70-х годов. Она показывает, что художник из Казани, который переехал учиться в Москву (окончил вуз не совсем по профилю, это был ВГИК), реализовавшийся в Москве, делал работы, в общем-то, передовые по международным меркам, которые сейчас можно было бы показывать в любом частном музее или государственном тоже современного искусства в мире.

А.Н.: Но таких прецедентов в целом было немного, когда нестоличный художник закрепляется в художественном сообществе и работает, принимается сообществом на уровне крупных московских имен.

С.П.: У нас будет еще один такой прецедент — Евгений Гороховский, который переехал из Новосибирска в Москву и тоже успешно реализовался.

Эрик Булатов «Блюдо с двумя гранатами»

Эрик Булатов «Блюдо с двумя гранатами»

— На выставке в «БИЗONе» будут представлены ранние работы Эрика Булатова. Многие зрители знают его классические работы с текстом, а что мы можем сказать о произведениях, которые вошли в экспозицию выставки «Опередившие время»?

С.П.: Начнем с того, что работ с текстом нет даже в государственных музеях, за исключением одной — «Тучи растут» в Третьяковской галерее. Я должен сделать здесь такое замечание (мне кажется важным особенно сейчас, после ухода Эрика, его озвучить): Булатов подарил эту работу, хотя ее Третьяковка должна была приобрести. Это было изначальным условием. Третьяковка копила-копила, дергала спонсоров, ни к чему это не привело, Эрику это просто надоело, и он подарил это произведение.

Это значимая работа, любая работа Эрика такого плана значимая, но я бы не поместил ее в числе 10 самых ключевых поздних его работ, не говоря о ранних. Так вот такую работу даже крупнейший государственный музей не может себе позволить. В Третьяковской галерее есть какие-то другие вещи Булатова. Есть ранний «Разрез», связанный, вполне сопоставимый, с произведением, которое будет представлено в Казани, с натюрмортом «Блюдо с двумя гранатами» — это уже вещь, близкая к «Разрезу», там тоже аналогичные живописные поиски.

Кстати, на «Разрез» они в итоге нашли деньги. Я как сейчас помню, в начале нулевых цифра, специально для музея сильно заниженная, — 25 тысяч долларов. Еле-еле сыскали эти деньги. Я даже помню, кто их дал — British American Tobacco — компания, которая распространяла курево в России. Спонсоры, за счет которых все-таки была куплена единственная ранняя работа Булатова в Третьяковскую галерею. Но не единственная, позже Владимир Потанин купил «Картину и зрителей». То есть, если мы будем смотреть остальные работы — «Тающие облака», «Картина и зрители», — это тоже фигуративные вещи Булатова, очень принципиальные, но не текстовые. Мы могли бы привезти текстовые работы, например текстовую графику последних лет, но поскольку у нас условия, которые мы сами себе поставили, — как кураторы показывать только работы советского периода, — то, соответственно, их и не включили в выставку.

И тем не менее я считаю, что это очень важно для зрителя — знакомить именно с ранними работами и чтобы возникало понимание, из какой сложной материи возникают такие конструктивные минималистские вещи, как тот же «Разрез», «Диагонали» или «Горизонталь», к которым Булатов пришел к середине 60-х годов. Ну или более поздние — «Вход — входа нет», «Иду», то есть его абсолютная классика 70-х годов. А для тех, кто хочет посмотреть «Иду», можно съездить в Швейцарию, там вроде она показывается в одной из музейных экспозиций.

Комментарии 15

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.