Сегодня в КНИТУ-КАИ официально сложит с себя полномочия ректора Тимур Алибаев, уступив место доктору физико-математических наук из Красноярска Кириллу Охоткину. Ученый последние полгода был директором космических программ МФТИ. О том, какие вызовы стоят перед новым шефом КНИТУ-КАИ, который, кажется, уже вплотную подошел к точке сваливания, рассуждают эксперты «БИЗНЕС Online».

Экс-глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев пришел в КНИТУ-КАИ в мае 2021 года. И вот он уходит из вуза на фоне претензий прокуратуры к его семье

Экс-глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев пришел в КНИТУ-КАИ в мае 2021 года. И вот он уходит из вуза на фоне претензий прокуратуры к его семье

Ректор уходит

Правление бывшего главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимура Алибаева в КНИТУ-КАИ продлилось без малого четыре года. Итог: мало кто провожает его с сожалением, вспомнить за это время практически нечего.

В январе 2023-го, проходя процедуру выборов ректора (до этого он работал с приставкой и. о.), Алибаев представил некую программу. Говорил о сотрудничестве с предприятиями-работодателями, участии студентов и преподавателей в зарубежных мероприятиях, развитии совместного центра русского языка на базе Северо-западного политехнического университета Китая, создании центра китайского языка и культуры на базе КНИТУ-КАИ. Также среди предложений Алибаева были развитие в вузе патриотических клубов, создание студенческих пространств с целью равного доступа к продуктам Росмолодежи и минобрнауки, платформы «Россия — страна возможностей», «Тавриды», общества «Знание»…

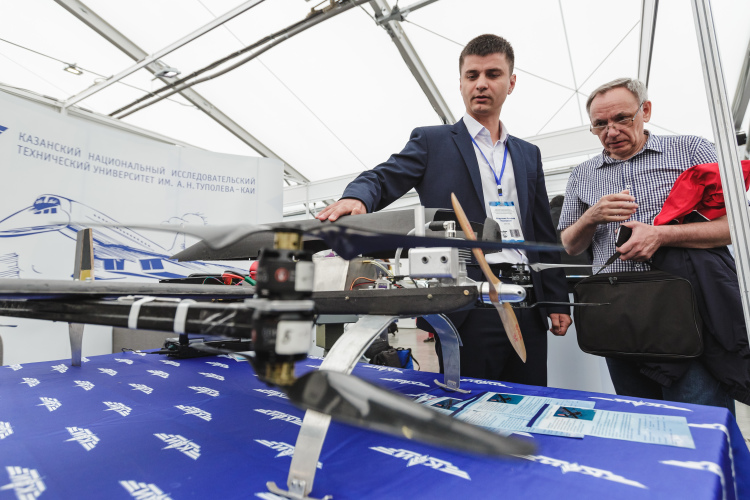

Все это на фоне уникального исторического шанса. Именно в последние два года для авиационного вуза, кажется, настал звездный час. Авиазавод в Казани возрождает умершее гражданское авиастроение, вертолетный завод стонет от нехватки квалифицированных инженеров, перепридумывает «Ансат». Стране нужны новые Туполевы и Илюшины, Мили и Камовы… А что КНИТУ-КАИ? Лишь со второй попытки еле-еле получает свою Передовую инженерную школу (ПИШ), о жизни которой ничего не слышно, стремительно теряет места в рейтингах, не может набрать студентов на бюджетные места или собрать даже кустарный беспилотник для фронта, уступая эту задачу гаражным разработчикам…

И вот Алибаев уходит из вуза на фоне коррупционных претензий прокуратуры к его семье. Надзорное ведомство считает, что ректор КНИТУ-КАИ и его супруга Лира Алибаева — начальница отдела УФК по РТ — скрыли от деклараций покупку трех квартир. По версии прокуратуры, формально недвижимость оформили на родителей жены ректора, а потом квартиры перешли дочери по наследству. Объяснить, откуда у пенсионеров деньги на покупку недвижимости на улице Бондаренко, они не смогли, как и то, откуда на карту Алибаевой «упали» 24 млн рублей, которые она потом конвертировала в доллары и евро и перевела дочери в Турцию. Претензий прокуратуры семья не признает и готовится к долгой тяжбе в Верховном суде РТ, а потом в кассационных инстанциях.

В итоге наверху рассудили так, что ректору не до высоких материй и государственных задач, тем более когда КНИТУ-КАИ должен переродиться из тихого аэродрома с некогда большой историей в современный хаб для воспитания инженеров и конструкторов будущего.

В министерстве науки РФ нашли 48-летнего доктора физико-математических наук Кирилла Охоткина — директора космических программ МФТИ и бывшего замгендиректора по науке АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева». Кандидатура устроила всех

В министерстве науки РФ нашли 48-летнего доктора физико-математических наук Кирилла Охоткина — директора космических программ МФТИ и бывшего замгендиректора по науке АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева». Кандидатура устроила всех

Как искали нового ректора?

Под эту задачу и велись поиски нового шефа вуза. Портрет желаемого соискателя резко отличается от галереи тех, что были в КНИТУ-КАИ в последние 10 лет. Руководство республики, учтя прошлые ошибки, сразу обозначило рамки — новый ректор должен быть не старше 50 лет и человеком из научной среды, причем с уклоном в инновации. Кандидатов из самого КНИТУ-КАИ, по нашим данным, не рассматривали с самого начала, решили обновить кровь.

Характерно, что не прошла, например, кандидатура Дамира Фаттахова, который якобы сам изъявил желание прийти на место Алибаева. По возрастному цензу он проходил идеально, но к науке и технике бывший замглавы Росмолодежи отношения никогда не имел. Время «веселых и находчивых» в этой сфере, кажется, подошло к концу так же, как и время «заслуженных отставников», которых нужно куда-то пристроить. Как ни странно, стране реально нужны самолеты, спутники, ракеты и те, кто умеет их делать.

Сети были раскинуты по всей стране. Так, на самой финишной прямой снялся еще один кандидат. Его имя не называлось, но известно, что это был проректор крупного технического вуза Москвы. Как говорят источники «БИЗНЕС Online», рассматривалось много ученых-функционеров.

В итоге в министерстве науки РФ нашли 48-летнего доктора физико-математических наук Кирилла Охоткина — директора космических программ МФТИ и бывшего замгендиректора по науке АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» (входит в корпорацию «Роскосмос»). Кандидатура устроила всех.

И вот после нескольких месяцев утряски всех бюрократических тонкостей Охоткин заступает на пост. По нашим данным, сегодня его представят коллективу КНИТУ-КАИ, где о нем уже навели справки и теперь ждут с нетерпением и надеждой на перемены. Мы поговорили с инсайдерами внутри вуза, чтобы замерить градус ожиданий от нового пока еще и. о. ректора. Понятно, что все это лишь общие наброски на уровне ощущений — полноценную стратегию университету еще предстоит родить.

Было бы наивным утверждать, будто до внешних назначенцев КНИТУ-КАИ был идеальным вузом. Тревожные симптомы появились еще при Геннадии Дегтяреве (ректор в 1987–2007 годах), усилились при Юрии Гортышове (2007–2011) и продолжились при Альберте Гильмутдинове (2012–2021)

Было бы наивным утверждать, будто до внешних назначенцев КНИТУ-КАИ был идеальным вузом. Тревожные симптомы появились еще при Геннадии Дегтяреве (ректор в 1987–2007 годах), усилились при Юрии Гортышове (2007–2011) и продолжились при Альберте Гильмутдинове (2012–2021)

Получить поддержку аксакалов

Будем откровенны: бо́льшая часть профессорско-преподавательского состава (ППС) КНИТУ-КАИ наверняка безропотно примет любого, кого назначат на пост ректора. Тем не менее в университете есть слой авторитетных сотрудников старшего поколения и их учеников, доверием которых новому руководителю желательно заручиться. Эти люди сумели создать внутри вуза своего рода анклавы нормального образования и защитить их от внешнего воздействия. В итоге воспитаны толковые молодые сотрудники, с репутацией, пользующиеся доверием коллектива. У этих людей есть одно устоявшееся мнение: КАИ — пуп Земли, и потому университетом должен руководить кто-то из своих, никто другой не справится. В этом есть не только элемент традиции, но и «травмы» вузовской профессуры последних лет.

Напомним, что в 2011-м, когда Юрий Гортышов достиг предельных для должности ректора 65 лет, исполняющим обязанности поставили Николая Абрукова, за год до этого с подачи КАМАЗа назначенного проректором по инновационному развитию. Хотя Абруков — выпускник КАИ, до этого к вузу он отношения не имел — работал в структуре автогиганта. Результат — в 2012-м профессура выступила против него, написав президенту РТ Рустаму Минниханову и в то время министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову так называемое письмо 48-ми. Абрукову поставили в вину намерение получить ректорство вопреки воле коллектива. Это был последний на сегодня всплеск каевского свободолюбия: несмотря на то что университет предлагал свои кандидатуры, и. о. назначили бывшего профессора КФУ и экс-министра образования Татарстана Альберта Гильмутдинова — как специалиста, который должен учесть интересы всех. В итоге он правил вузом два срока (2013–2021). Оба раза выборы ректора проходили с теми или иными нюансами — с участием спойлеров и до сих пор необъясненным отстранением реальных кандидатур. А дальше было назначение Алибаева…

Один из наших собеседников говорит, что варяги поначалу заигрывают с коллективом, но, как только проворачивают процедуру выборов, понимают: с этими людьми можно делать что угодно. «А дальше по шаблону: создают вокруг себя капсулу, личную свору выдвиженцев, у которых одна задача — пробиться в жизни, ученый совет превращается в собрание на все готовых ради начальства людей. Сам ректор отчитывается не перед коллективом, а перед тем, кто его поставил. Работа вуза скатывается к профанации… Уже трижды наступили на одни и те же грабли. Один раз — случайность, второй — совпадение, третий — закономерность», — горько замечает наш собеседник.

Конечно, было бы наивным утверждать, будто до внешних назначенцев КНИТУ-КАИ был идеальным вузом. Как говорят наши собеседники в отрасли, тревожные симптомы появились еще при Геннадии Дегтяреве (ректор в 1987–2007 годах), усилились при Юрии Гортышове (2007–2011), и у правительства РТ были основания вмешаться.

И в таких условиях Охоткину предстоит доказывать свою состоятельность и развеивать предубеждения о чужаках у старых каистов. Если сделать эту гвардию своими союзниками, то и перемены вузе пройдут быстрее и мягче. Тем более что, по нашим данным, новый ректор приезжает в Казань без своей команды и намерен дать местным кадрам возможность проявить себя.

Учитывая то внимание, которое сегодня в стране уделяется авиапрому, закономерен отраслевой поворот в эту сторону

Учитывая то внимание, которое сегодня в стране уделяется авиапрому, закономерен отраслевой поворот в эту сторону

Понять, на чем должен сконцентрироваться вуз

Кризис КНИТУ-КАИ, помимо всего прочего, связан с отсутствием у него самого четкого представления о том, для чего он сегодня нужен. Впрочем, не у него одного.

Вузовская система досталась нам от Советского Союза с его мощной промышленностью, объясняет один из наших источников. России столько вузов было не нужно, но ликвидировать их не решились. Чтобы учебные заведения выжили, их начали накачивать бюджетными местами, а сами вузы бросились открывать как можно больше специальностей, но при этом стали работать уже не на народное хозяйство, а на самих себя. В итоге с 1990-х высшее образование стали получать все, у кого родилась такая мысль, благо учеба стала напоминать формальность. Но сегодня очевидно, что штамповка студентов не может быть главной задачей.

Как говорит «БИЗНЕС Online» экс-профессор КНИТУ-КАИ, кандидат в ректоры на выборах 2021 года, исследователь проблем высшего образования Анна Свирина, сыграв свою роль в спасении вуза, львиная доля неавиационных направлений деградировала, сейчас университет держится только авиастроительными темами, которые ведут КИПЛА, композитные центры, Институт авиационной техники и технологий, кафедра реактивных двигателей и энергетических установок, прочнисты и теплотехники. Единственное, что можно назвать живым из неавиационного, — темы по информационной безопасности, а также по радиофотонике и микроволновым технологиям.

Абитуриенты видят КНИТУ-КАИ прежде всего авиационным вузом

Абитуриенты видят КНИТУ-КАИ прежде всего авиационным вузом

Собственно, и сейчас по статистике приема видно, что абитуриенты видят КНИТУ-КАИ прежде всего авиационным вузом. «1-й и 2-й факультеты всегда были столбовыми, конкурировали только друг с другом, — объясняет заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Владимир Гайнутдинов. — Этот остаток былого КАИ и сейчас — костяк, то, за счет чего вуз и может отчитываться о достижении всевозможных показателей. В то время как у других факультетов, мягко говоря, проблемы с приемом, у нас такого вопроса нет. И баллы высокие». С таким взглядом в целом согласен проректор КНИТУ-КАИ по образовательной деятельности Роман Моисеев. «Вообще по среднему баллу ЕГЭ лидирует IT-направление: 300 человек и средний балл — 85, — рассказал он. — У авиационщиков те же 300 человек и средний балл — 73. КАИ давно перестал быть авиационным институтом, он политехнический. Но, действительно, со всеми другими направлениями авиационное по популярности не сравнить, хотя, считаю, в основном это благодаря программе „Крылья Ростеха“».

Учитывая то внимание, которое сегодня в стране уделяется авиапрому, закономерен отраслевой поворот в эту сторону. Но, как подчеркивает Гайнутдинов, возможный авиационный уклон не отменяет всего другого. И в советское время многие каисты работали и в совершенно иных отраслях, ведь хорошо подготовленный авиационный инженер сможет найти себя в любой производственной сфере. Что касается IT-направления, то профессор считает, что само по себе оно ничего не даст, надо объединить усилия: «Почему за границей по тем же беспилотникам ушли на два поколения вперед? Причина простая: там связали все это с искусственным интеллектом, который, например, определяет нагрузку на летательный аппарат. Потому школа прочности должна соединиться с компьютерщиками. Именно и только авиация и способна вытянуть КАИ. За нее можно уцепиться, как за якорь. И это не только „Туполев“, но и УЗГА, ракетчики, Саров. Надо раскрыть глаза и твердо сказать, что главное для КАИ — авиация».

КНИТУ-КАИ сотрудничает с ведущими беспилотными компаниями России

КНИТУ-КАИ сотрудничает с ведущими беспилотными компаниями России

Разработки КНИТУ-КАИ в области БПЛА признаны в масштабах страны. Вуз сотрудничает с ведущими беспилотными компаниями России. Осталось конвертировать все это в «твердую валюту». Для университета нынешний всеобщий интерес к БПЛА может стать звездным часом. «Это единственное направление, которое способно вытащить КНИТУ-КАИ из той ямы, в которую он попал, ведь оно может объединить все институты и факультеты», — уверен Гайнутдинов.

«Надо признать: у нас больше нет научной школы»: в той или иной степени это боль едва ли не всех вузов

«Надо признать: у нас больше нет научной школы»: в той или иной степени это боль едва ли не всех вузов

Восстановить науку

Профанация образования — один из тезисов письма раису республики Минниханову, которое написал Гайнутдинов 2 октября 2024 года (т. е. еще до появления слухов об уходе Алибаева): «Еще немного — и КАИ перестанет существовать как технический университет, способный готовить квалифицированные кадры для республики. Мы теряем КАИ. Это не фигура речи, это горькая реальность».

Как пояснил профессор, почти все, что сегодня делает университет, например, в области авиастроительных НИОКР, — это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Чтобы остановить деградацию, надо изменить вектор движения. Поколение 40-летних, в чьих руках сегодня находится научно-образовательный процесс, самостоятельно сделать это не способно, поскольку в большинстве своем недостаточно образовано. «Это пользователи рисовальных пакетов, делать расчеты они не умеют, — рассказывает Гайнутдинов. — Надо признать: у нас больше нет научной школы».

В той или иной степени это боль едва ли не всех вузов. «Поколения преподавателей, которые дают приличное образование, еще сохранились, — рассказал „БИЗНЕС Online“ доцент Башкирского государственного университета, публицист Рустем Вахитов. — Не буду огульно говорить, что те, кто идет им на смену, плохие, но объективно процесс деградации шел с 90-х. В вузы стали поступать люди, которые обладали гораздо меньшими знаниями, чем советские школьники. Часть из них стала аспирантами, кандидатами, докторами. Сейчас им по 40. Они объективно уступают своим предшественникам — где-то больше, где-то меньше. Увы, еще максимум 20 лет — и прежние поколения уйдут».

Пока этого не произошло, возможность восстановить науку остается. «В рамках вуза дело можно исправить», — уверен Гайнутдинов. Для этого и нужен ректор, с которым можно работать. «После избрания мы, аксакалы, должны с ним побеседовать, — делился планом действий профессор. — Будем тебя поддерживать, но давай обговорим условия. Набрать шоблу подхалимов и отгородиться замками и заборами не выйдет — результат ты видишь. Будем работать, как в советское время».

Что такое «работать, как в советское время», «БИЗНЕС Online» объяснил советник премьер-министра РТ Назир Киреев: «Это был научно-исследовательский и учебный институт по подготовке специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях. Научные исследования носили не только отраслевой характер, но и во многих случаях выходили на академический уровень. Вклад ученых КАИ в теорию аэро-, газо- и термодинамики, отработки горения, теплообмена, в науку материаловедения, разработку технологий и так далее послужил основой для выпуска учебников, учебных пособий, а также создания реактивной и ракетной техники. Того же высокого, порой академического уровня проводились исследования в области радиотехники, теории и систем управления летательных аппаратов и компьютерных устройств. Имен, ставших выдающимися учеными и создателями авиационной и ракетной техники, десятки».

На авиазаводе и в ОАК новое руководство, так что баланс отношений с КНИТУ-КАИ нейтрален и нет прежнего неудачного багажа. Кому, как не университету, который носит имя Андрея Туполева, становиться кадровой и научной базой для одноименной авиастроительной фирмы?

На авиазаводе и в ОАК новое руководство, так что баланс отношений с КНИТУ-КАИ нейтрален и нет прежнего неудачного багажа. Кому, как не университету, который носит имя Андрея Туполева, становиться кадровой и научной базой для одноименной авиастроительной фирмы?

Восстановить связь вуза с предприятиями

«Когда директор авиазавода не берет трубку от ректора и потом не перезванивает — это значит, что что-то в университете делают не так», — говорит один из наших экспертов в авиаотрасли. А в последние годы общение КНИТУ-КАИ и КАЗа было именно таким. Все это на фоне острейшей нехватки кадров на предприятии, которое пытается перезапустить гражданское авиастроение в России. Бывший ректор КАИ приходит в вуз как раз с декларациями о связи университета с реальным производством. Связь с авиапромом по-прежнему видится мечтой. У Охоткина, кажется, есть уникальная возможность сделать то, что его предшественникам не удавалось. На авиазаводе и в ОАК новое руководство, так что баланс отношений с КНИТУ-КАИ нейтрален и нет прежнего неудачного багажа. Кому, как не университету, который носит имя Андрея Туполева, становиться кадровой и научной базой для одноименной авиастроительной фирмы?

Не меньше своих «крылатых» коллег нуждаются в инженерах и конструкторах КВЗ и «Вертолеты России», и здесь у КАИ есть возможность выстроить прямую связь не только с конкретным предприятием, но и со всей корпорацией. Нужно лишь их активировать, как бы это банально ни звучало. В силах будущего ректора — предотвратить ситуацию, когда на проходной завода мы увидим: «С дипломом КАИ не обращаться».

В университете не скрывают своих надежд и на связи Охоткина с новым директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Напомним, что в МФТИ новый ректор КАИ как раз курировал тему космоса, а до этого работал в «дочке» госкорпорации АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева», занимавшейся разработкой спутников для систем «Гонец» и «ГЛОНАСС», в которых трудился Баканов.

Заказы на НИОКР начали ощутимо смещаться в сторону московских вузов

Заказы на НИОКР начали ощутимо смещаться в сторону московских вузов

Вернуть доверие к КАИ

Репутация КНИТУ-КАИ основательно подорвана. «Сейчас любые переговоры с научными или индустриальными партнерами обязательно сопровождаются вопросами по теме тяжбы ректора КАИ с прокуратурой, — констатирует Гайнутдинов. — Все это ведь выходит на внешний уровень. Не случайно заказы на НИОКР начали ощутимо смещаться в сторону московских вузов».

Здесь играет фактор прошлого выпускников КАИ. В прежние времена казанцев среди абитуриентов было мало — поступать приезжали со всего Советского Союза, а потом разъезжались по всему СССР (откуда и пошло «КАИ — пуп Земли»). Многие из этих каистов занимают высокие посты: конструкторы, руководители предприятий. «Это не последние в стране люди, — говорит Свирина. — Они очень недовольны тем, что делают с их вузом, но поддерживают связи с теми, кто в нем остался. КАИ всегда был вольницей и разрешал рядовым сотрудникам работать с кем угодно, лишь бы это было во благо. Эти связи во многом и поддерживают вуз на плаву — заказами, помощью в организации работы». Но Гайнутдинов отмечает: «Промышленность неизбежно делает выводы — с нами перестают считаться».

Ситуацию он называет проигрышной для всех, ведь это и удар по Татарстану: вовне формируется мнение, что КНИТУ-КАИ стал исключительно внутренним делом республики, и результат такого внешнего управления — сегодняшние проблемы вуза. Это, повторим, и неожиданно скромный (так скажем) дебют в программе «Приоритет-2030», и, по сути, принудительное (раз не смог сам) включение главного инженерного вуза РТ в проект «Передовые инженерные школы», и снижение показателей в рейтингах, а также традиционные проблемы с набором студентов даже на бюджетные места. Очередь из высококачественных абитуриентов в приемной комиссии КАИ, увы, нет. Положа руку на сердце, перечисленные индикаторы можно назвать формальными — все же они сильно зависят от таких факторов, как лоббирование и умение правильно отчитаться. Но если не сумели сделать даже этого…

Одним из «секретов» того КАИ, притягивавшего в вуз талантливую молодежь, была царившая в нем творческая атмосфера

Одним из «секретов» того КАИ, притягивавшего в вуз талантливую молодежь, была царившая в нем творческая атмосфера

Мода на авиацию

И наконец, last but not least: КАИ должен стать модным местом. В мире, где вновь возрождается интерес к технике, а Илон Маск заражает миллиарды мыслями о полете на Марс и освоении новых пространств человечеством, нельзя без мечты. Одним из «секретов» того КАИ, притягивавшего в вуз талантливую молодежь, была царившая в нем творческая атмосфера. Стоит напомнить о славе «Прометея» Булата Галеева. Студенты в полной мере привлекались к проведению исследований, испытаний. У них была возможность проявить свои способности в деле, в том числе в студенческом КБ, где ребята не только разрабатывали авиатехнику, но и строили ее и летали.

Так повелось с 30-х годов. В 1931-м в КАИ организовали первый в Казани кружок планеристов. В 1933 году — опытное конструкторское бюро, которое до войны спроектировало и построило несколько самолетов и планеров, в том числе рекордных. Тогда же создали студенческий кружок, занимающийся разработкой и постройкой планеров. А вскоре в институте сформировали летный отряд, летавший на У-2. В середине 1930-х его летчиком-инструктором, испытателем, а потом начальником был Георгий Байдуков, впоследствии один из первых Героев Советского Союза, второй пилот в беспосадочном перелете из Москвы в Ванкувер под руководством Валерия Чкалова. В этом отряде проходили летную практику студенты старших курсов. Они получали свидетельство на право вождения учебных самолетов. Почему не возродить?

В 1956 году в КАИ создали первое в СССР студенческое конструкторское бюро (СКБ). В 1959-м на базе него совместно с группой инженеров КАЗа сформировали (впервые в стране) Государственное союзное ОКБ спортивной авиации, ставшее позднее КБ им Симонова.

Все это развивало таланты воспитанников, многие из них впоследствии стали создателями летательных аппаратов.

***

В целом КАИ для выхода из пике, повторим, нужна большая и комплексная стратегия развития, которая включает в себя и значительные инфраструктурные преобразования (мечты о кампусе не забыты), иные подходы к кадровой политике и неординарные решения, которые вытащат некогда легендарный вуз на достойный масштабу его истории эшелон. И этот материал лишь начало большой дискуссии, в которой мы приглашаем высказаться всех причастных — для начала в комментариях к статье.

Комментарии 137

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.